唐代有句俗話說,“揚一益二”,揚是揚州,益是成都,這句話說明在長安洛陽以外,繁榮的城市除去揚州就要算成都了。當時的西蜀不只有豐富的農產、礦產,手工業也得到高度的發展,像絲織品,紙、大邑的瓷器……都是遠近馳名的。它雖然被艱險的山川包圍著,卻阻止不住國內的和國外的商人們來到這裡販運貨品,因此成都便成為一個富庶的城市。安史亂起,中原民不聊生,更加上嚴重的災荒,到處都有人吃人的現象:可是西蜀還能保持暫時的安定。唐玄宗曾經一度率領著一批官僚逃到成都,至於一般人民流亡到這裡的當然也不在少數,因為大家想,在這夙稱富庶的區域,生活比較容易維持。杜甫來到成都,因為他沒有吃的,自然要找產糧豐富的區域,沒有穿的,自然要找溫暖的南方,這正如候鳥在秋天不得不向南飛翔。可是沒有幾年,劍南的東西兩川,內由於地方官吏的跋扈與人民負擔的加重,外由於吐蕃的侵擾,這塊當時所謂的“樂土”,在大混亂的時代中也不能自居例外,同樣陷入一個長期的互相斫殺的局面。

杜甫到成都時,裴冕是成都尹兼劍南西川節度使。裴冕在玄宗時結交王 ,晚年在代宗時又攀附李輔國和元載,是一個不擇任何手段只求自己陞官的官僚,他又是馬嵬事變後六次上箋擁戴肅宗即皇帝位的人,就廣義上說,正屬於房琯和他的友人們的敵黨。我們沒有充足的理由,同意一些杜詩的注者說杜甫在詩裡一再稱述的“主人”就是裴冕。但是裴冕的幕中可能有杜甫的友人和親屬,例如他的從孫杜濟就是裴冕身邊的一個得意人物,這些親友或多或少會給他一些經濟上的幫助。他和裴冕雖然沒有直接的交誼,他既然到了裴冕統治的境內,卻也不能不在他的紀行詩《鹿頭山》裡用四句詩來恭維恭維他,這種用心是很可憐的。他到成都後,我們再也找不到一句和裴冕有關的詩了。並且裴冕在第二年(七六)三月便離開成都,李若幽繼任成都尹。

,晚年在代宗時又攀附李輔國和元載,是一個不擇任何手段只求自己陞官的官僚,他又是馬嵬事變後六次上箋擁戴肅宗即皇帝位的人,就廣義上說,正屬於房琯和他的友人們的敵黨。我們沒有充足的理由,同意一些杜詩的注者說杜甫在詩裡一再稱述的“主人”就是裴冕。但是裴冕的幕中可能有杜甫的友人和親屬,例如他的從孫杜濟就是裴冕身邊的一個得意人物,這些親友或多或少會給他一些經濟上的幫助。他和裴冕雖然沒有直接的交誼,他既然到了裴冕統治的境內,卻也不能不在他的紀行詩《鹿頭山》裡用四句詩來恭維恭維他,這種用心是很可憐的。他到成都後,我們再也找不到一句和裴冕有關的詩了。並且裴冕在第二年(七六)三月便離開成都,李若幽繼任成都尹。

六屏式鑒誡畫,唐,墓室壁畫,高145厘米,寬400厘米,反映了唐代屏風的類型和屏風畫藝術。

杜甫在七五九年的歲末到達成都,住在西郊外浣花溪寺裡,寺裡的僧人復空是他臨時的主人。他在廟裡沒有住多久,便在城西七里浣花溪畔找到一塊荒地,先開闢了一畝大的地方,在一棵相傳二百年的高大的柟樹下建築起一座並不十分堅固的茅屋。他經營這座草堂,不是輕而易舉的,幾乎事事都需要朋友和親戚的幫助。表弟王十五司馬出郭相訪,走過野橋,給他送來建築費,使他感動地說:“在他鄉多虧表弟幫忙,來往不辭勞苦。”他一方面營建草堂,一方面寫詩向各處覓求樹秧:向蕭實請求春前把一百根桃樹秧送到浣花村,向韋續索取綿竹縣的綿竹,向何邕要蜀中特有的、三年便能成蔭的榿樹秧,他親自走過石筍街到果園坊裡向徐卿索求果木秧,無論綠李黃梅都無不可,他還向韋班要松樹秧和大邑縣的瓷碗。關於瓷碗他寫出下邊的絕句,由此我們可以知道唐代的瓷器精美到什麼程度:

大邑燒瓷輕且堅,扣如哀玉錦城(成都)傳;

君家白碗勝霜雪,急送茅齋也可憐。

——《又於韋處乞大邑瓷碗》

經過二三月的經營,草堂在暮春時節落成了。不只杜甫自己欣慶得到一個安身的處所,就是飛鳥語燕也在這裡找到新巢,從此這座樸素簡陋的茅屋便成為中國文學史上的一塊聖地,人們提到杜甫時,盡可以忽略了杜甫的生地和死地,卻總忘不了成都的草堂。根據“浣花溪水水西頭”、“萬里橋西一草堂,百花潭水即滄浪”、“背郭堂成蔭白茅”、“時出碧雞坊,西郊向草堂”、“萬里橋西宅,百花潭北莊”、“茅堂石筍西”、“結廬錦水邊”、“西嶺紆村北”……這些詩句我們可以推測草堂的位置是背向成都郭,在少城碧雞坊石筍街外,百花潭北,萬里橋及浣花溪西,臨近錦江,西北則可以望見山巔終年積雪的西嶺〔1〕。

這是七六年(肅宗上元元年),中原沒有恢復,關內鬧著嚴重的災荒,幣制紊亂,杜甫卻結束了他十載長安、四年流徙的生活,在這裡得到一個棲身的處所。他離開了兵戈擾攘、動盪不安的大世界,眼前只看到蜻蜓上下,

沉浮,水上有圓荷小葉,田間是細麥輕花。他親身經歷了許多年的饑寒,如今暫得休息,於是自然界中的一切生物,都引起他的羨慕。他在這時期內寫了不少歌詠自然的詩。他所歌詠的,鳥類中有鷺茲、燕、鷗、鶯,黃鸝、鳧雛、鷺、

沉浮,水上有圓荷小葉,田間是細麥輕花。他親身經歷了許多年的饑寒,如今暫得休息,於是自然界中的一切生物,都引起他的羨慕。他在這時期內寫了不少歌詠自然的詩。他所歌詠的,鳥類中有鷺茲、燕、鷗、鶯,黃鸝、鳧雛、鷺、

、花鴨:昆蟲中有蝴蝶、蜻蜓、蜂、蟻;花木中有丁香、麗春、梔子、枇杷、楊柳、荷花、桃、李、桑、松、竹、榿、柟、柟樹下的一片藥圃。他運用了“小”和“輕”、“細”和“香”、“嫩”和“新”以及“淨”、“弱”、“微”、“清”、“幽”……那些字來形容它們。

、花鴨:昆蟲中有蝴蝶、蜻蜓、蜂、蟻;花木中有丁香、麗春、梔子、枇杷、楊柳、荷花、桃、李、桑、松、竹、榿、柟、柟樹下的一片藥圃。他運用了“小”和“輕”、“細”和“香”、“嫩”和“新”以及“淨”、“弱”、“微”、“清”、“幽”……那些字來形容它們。

他看他眼前的花木是——

楊柳枝枝弱,枇杷對對香。

——《田舍》

眼前的蟲鳥是——

細雨魚兒出,微風燕子斜。

——《水檻遣心》之一

說到春夜的雨——

隨風潛入夜,潤物細無聲。

——《春夜喜雨》

夜晚的幽靜——

雲掩初弦月,香傳小樹花。

——《遣意》之二

我們把這類的詩句和七五九年在洛陽道上與秦州道上的詩相比,意境上有多麼大的一個懸殊!難道杜甫自己的生活剛剛有了著落,便陶醉在自然的春光裡,忘卻了人民的痛苦與國家的災難了嗎?

杜甫並不是這樣。這些詩句只反映著杜甫草堂生活的一方面,我們讀著這些詩句,好像聽田園交響樂,有時到了極細微極輕盈的段落,細微到“嫩蕊商量細細開”,輕盈到“自在嬌鶯恰恰啼”,然而另一方面,忽然轉折過來,便有暴風雨的發作,田園立即起了很大的變化,這變化使他聯繫到現實的生活。那棵高大的柟樹,童童青蓋,據說已經生長了二百年,杜甫曾經在它旁邊規定了草堂的地位,在它的近根處開闢了一片藥圃;不料一天狂風忽至,江翻石走,它的枝幹還與雷雨力爭,但是根斷了,被風雨拔起,像死了的龍虎一般倒在荊棘中,使草堂前的景色失卻了它最重要的部分。還有一次在八月,秋風怒號,把草堂頂上三重的茅草都給捲走,茅草有的掛在林梢,有的沉入塘坳;黃昏時風定了,墨雲又聚集起來,雨不住地下了一夜,屋裡漏得沒有一塊乾土,他在無眠的長夜中唱出來《茅屋為秋風所破歌》。他由於自己的災難想到流離失所的人們,他在歌裡這樣說:

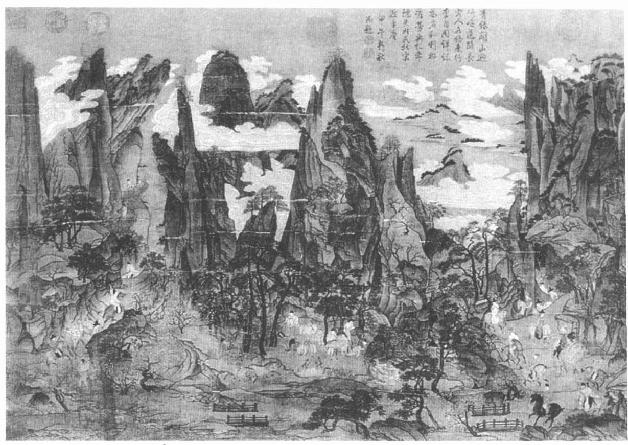

明皇幸蜀圖軸,唐,李昭道,絹本設色,縱55.9厘米,橫81厘米,描繪了玄宗及其隨從在崇山峻嶺、白雲繚繞之中逃往四川避安史之亂的情景。

床頭屋漏無干處,雨腳如麻未斷絕。

自經喪亂少睡眠,長夜沾濕何由徹

(終了)?

安得廣廈千萬間,大庇天下寒士俱歡顏,風雨不動安如山!

嗚呼,何時眼前突兀見此屋,吾廬獨破受凍死亦足!

這裡正如他在《鳳凰台》詩中所說的,要用自己的心血來孕育中興的徵兆一般,為了天下的寒士免於饑寒他寧願犧牲自己。

除卻驚天動地的暴風雨外,這田園裡也存在著一些病苦的憂鬱的事物,使人想到人民的病苦而憂鬱的生活。杜甫由於病橘想到天寶年間給楊貴妃輸送鮮荔枝的情形——

憶昔南海使,奔騰獻荔枝,

百馬死山谷,到今耆舊悲!

——《病橘》

由於被刀斧砍伐的枯棕想到人民被官家剝削得一物不遺——

有同枯棕術,使我沉歎久,

死者即已休,生者何自守?

——《枯棕》

還有病柏和枯柟,本來都是正直而健壯的樹木,一旦病老,便飽受鴟鴞和蟲蟻的摧殘。這些生物界中的病象,都使杜甫聯想到社會的病象。

這片杜甫最初從荒蕪中開闢出來的一畝大小的土地,依靠杜甫親身的勞動漸漸向四方擴展,茅亭旁有向外眺望的水檻,堂前栽種四棵心愛的小松,堂內設置了烏皮幾。兩年工夫,在清澈的溪旁建築起疏疏落落的亭台,雖然簡樸,卻也略具規模。他看著眼前的天地疏朗,就是有病的身體也感到輕快;並且交遊稀少,自己覺得姓名也是多餘的了。這時他寫了許多詩,述說他閒散的生活,例如:

仰面貪看鳥,回頭錯應人;

讀書難字過,對酒滿壺頻。

——《漫成》之二

又如:

失學從兒懶,長貧任婦愁;

百年渾得醉,一月不梳頭。

——《屏跡》之三

但我們不要盡從這些詩句裡去勾畫他草堂裡生活的輪廓。他耕耘南畝,種樹培藥,必須具有一個農夫所應有的勤勞。尤其對於一叢叢的惡樹,他常常手持小斧,到林中去砍伐。還有含毒的蕁草( 麻),葉子刺人有如蜂螫,他看它像是眼中的芒刺,他在百草凋枯前就背著鋤頭,率領小孩子們到處尋索,要把它連根除掉,因為一經嚴霜,蕙葉便與蕁草同枯,沒有法子分辨美惡了。他這樣披荊斬棘,兢兢業業,最後才感到——

麻),葉子刺人有如蜂螫,他看它像是眼中的芒刺,他在百草凋枯前就背著鋤頭,率領小孩子們到處尋索,要把它連根除掉,因為一經嚴霜,蕙葉便與蕁草同枯,沒有法子分辨美惡了。他這樣披荊斬棘,兢兢業業,最後才感到——

自茲藩蘺曠,更覺松竹幽;

芟夷不可闕,疾惡信如仇!

——《除草》

杜甫在他的耕作中深深地體驗到腐舊的惡勢力應如何剷除,新生的力量如何培養,後來在七六四年的春天他從閬州再回成都,想到不成材的竹子孳生太快,小松樹又長得太慢,寫過這樣的警句:

新松恨不高千尺,惡竹應須斬萬竿!

——《將赴成都草堂途中有作》五首之四

他不只對於眼前的惡木毒草盡力刪除,他對於傳說中的神怪也痛下攻擊。成都市橋旁有石犀五頭,傳說是鎮壓江水的神物,蜀人以此矜誇,說千年以來,江水氾濫從來不曾到過城西南角的張儀樓。但在七六一年,秋雨成災,灌口一帶就被江水淹沒了許多戶口。杜甫說,修築堤防才能制止水災,這是人民的力量,“詭怪何得參人謀!”西門外又有兩座高大的石筍,南北對立,傳說是海眼,稍一搬動,便會洪濤氾濫,它們挺立街旁,受人膜拜,而人民仍不免於天災人禍。所以杜甫對於這兩座石筍和五頭石犀都希望能有一個大力的壯士把它們提起來拋擲天外,不要讓它們長久地在這裡蒙蔽人民,像是佞臣們蒙蔽皇帝一般。

同時他對於當前的文藝批評也不保持靜默了。這時全部的唐詩彷彿進入一個暫時休息的狀態:岑參已經結束了他的開闢新境界的邊塞詩,儲光羲死於七五九(?)年,王維死於七六一年,李白死於七六二年,下一代的孟郊尚在童年,韓愈白居易還沒有降生。元結默默地在七六年把孟雲卿等七個詩人的詩搜集了二十四首,編撰了一部《篋中集》,倡導關懷人生的樸質的詩,鄙棄那些拘限聲病、崇尚形式、“與歌兒舞女生污惑之聲於私室”的歌曲。他們的理論雖然恰中時病,但他們的詩才有限,創作的成績很平常,不曾引起一般人的注意。這時沒有休息的是杜甫,此後他還繼續了十年的豐富的創作生活,可是他的詩也不曾被當時的所謂詩人們所接受。那時流傳下來的詩選集如《中興間氣集》、《河岳英靈集》裡邊,就沒有選過一首杜甫的詩。他們不但不承認他的特殊的成就,反而常常製造出許多謠言來譭謗他,就是後來《舊唐書》和《新唐書》的作者也不加審查,把一些惡意的謠言寫在杜甫的本傳裡,使後人對於杜甫發生許多誤解。那些拘泥形式的評論家們不但攻擊杜甫,對李白也不放鬆,所以杜甫在《不見》一詩中說李白:

世人皆欲殺,吾意獨憐才。

說得最清楚的是後來韓愈的《調張籍》:

李杜文章在,光焰萬丈長!

不知群兒愚,那用故謗傷,

蚍蜉撼大樹,可笑不自量。

由此可見,李白杜甫不只在生前,就是死後也不斷受人譭謗。杜甫針對著他所受到的譭謗,寫成《戲為六絕句》。這六首絕句表面上是替初唐四傑辯護,實質上是接觸到當前文藝界裡批評和創作的問題,例如第二首絕句——

王楊盧駱當時體,輕薄為文哂未休。

爾曹身與名俱滅,不廢江河萬古流。

這是說,這四個詩人在當時是革新的作家,起過一定的作用,你們不要以為他們的時代過去了,便任意哂笑他們。又如第四首——

才力應難跨數公,凡今誰是出群雄?

或看翡翠蘭苕上,未掣鯨魚碧海中!

這是說,論才力你們並不能超過四傑,現在還有誰是特出的詩人呢?你們小巧的詩句不過是蘭苕上飛翔著翡翠鳥,並沒有掣鯨魚於碧海那樣大的氣魄。蘭苕翡翠,指的是元結在《篋中集序》裡攻擊的那些揣研聲病、尋章摘句的人們,至於大海鯨濤,氣象萬千,則只有李白杜甫才能有表達的能力。——從這裡我們知道,杜甫在當時不只在政治上,就是在文藝界裡也是處在被人誤解、被人否認的地位。

他對於他的故鄉和流落在他鄉的弟妹還是念念不忘。他從剛到成都的那一天起,就這樣說——

但逢新人民,未卜見故鄉;

大江東流去,遊子日月長。

——《成都府》

在他起始經營草堂時,他也不曾放棄過順江東下的念頭。但是東京沒有收復,鄉關充滿胡騎,弟妹的消息長期隔絕,他悵望雲山以外的長安洛陽,在風色蕭蕭的夜晚只空空地感到“萬里正含情”。想到這裡,草堂四圍的幽花小鳥再也維繫不住他的心情,他的悲感又像是脫卻韁鞍的馬一般,在平野裡奔騰起來,發出悲壯的聲音:

洛城一別三千里,胡騎長驅五六年。

草木變衰行劍外,兵戈阻絕老江邊。

思家步月清宵立,憶弟看雲白日眠。

聞道河陽近乘勝,司徒(李光弼)急為破幽燕!

——《恨別》

並且他請名畫家韋偃在他的草堂東壁上畫出兩匹雄赳赳的駿馬,好像他心情的寫照——

一匹齕草一匹嘶,坐看千里當霜蹄;

時危安得真致此,與人同生亦同死!

——《題壁上韋偃畫馬歌》

論時代,杜甫離開了開元天寶的盛世,論地域,他離開了洛陽和長安,所以草堂的四鄰沒有親戚,沒有舊友,和杜甫一起來往的都是些落魄的文人和不知名的田夫野老:北鄰是一個退職的縣令,愛酒能詩,常常踏著蓬蒿來訪;南鄰有朱山人曾經留杜甫在他的水亭中飲酌,還有賣文為生的斛斯融也是他的酒伴;在春天,黃四娘家的萬花盛開,把樹枝都壓得低低垂下;此外野人贈送櫻桃,鄰家的美酒小孩子在夜裡也能賒來;到了寒食,大家聚在一起,是這樣快樂——

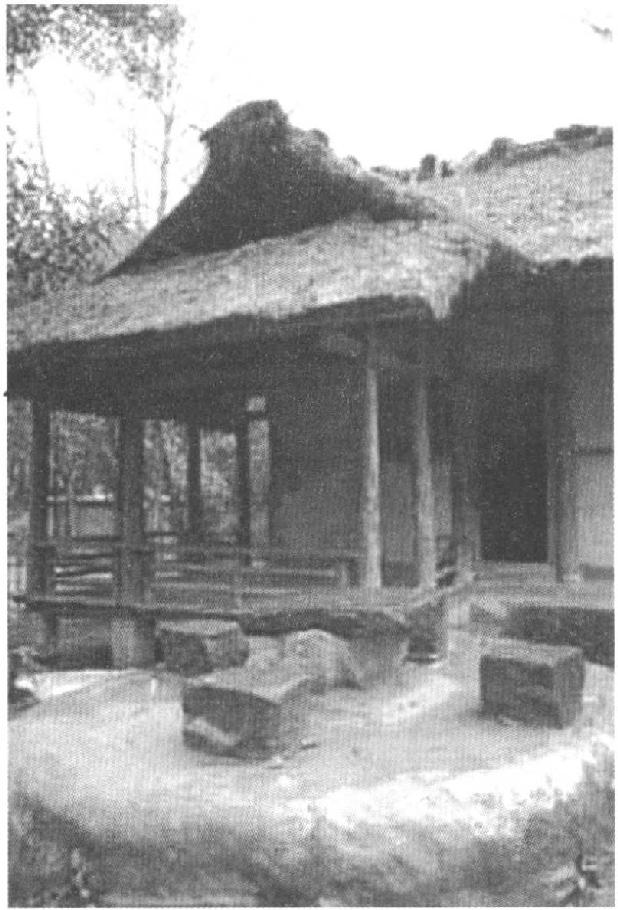

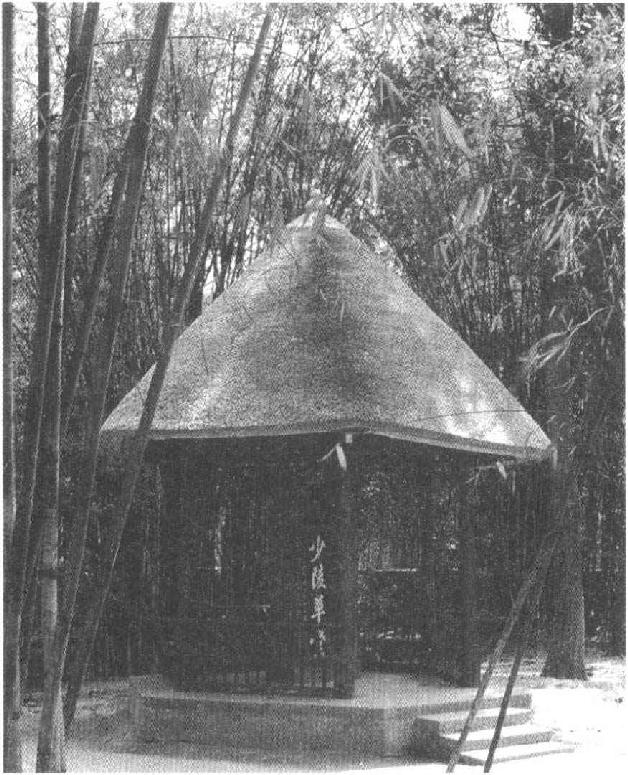

杜甫草堂杜甫草堂位於成都市西郊浣花溪畔,佔地約300畝,主要建築有大廨、詩史堂、柴門、工部祠等。草堂原為杜甫流寓成都時的故宅,中唐後不存。五代前蜀韋莊等在舊址上重建茅屋。北宋元豐年間呂大防鎮蜀,始建祠宇。後經歷代培修,才成今日規模。杜甫與李白並禰“李杜”,並被尊為“詩聖”,祖籍襄陽。759年,因避安史之亂,偕家入蜀,在浣花溪畔建茅屋以居,前後共3年零9個月,作詩二百多首。其中廣為傳誦的就有《茅屋為秋風所破歌》、《恨別》、《春夜喜雨》等多首。故草堂有聯云:“異代不同時,問如此江山,龍蜷虎臥幾詩宮;先生亦流離,有長留天地,月白風清一草堂。

田父要皆去,鄰家問不違,

地偏相識盡,雞犬亦忘歸。

——《寒食》

這都是杜甫的新朋友,他們真實、樸質,彼此沒有嫌猜,給思鄉憶弟、憤激多病的杜甫不少的安慰。

然而他為了生計,也不能不和另外一些友人周旋。他的家庭雖然沒有在鄜州和同谷時那樣飢寒交迫,但是孩子們還是面色蒼白,有時甚至餓得忿怒起來,向父親要飯吃,父親沒法應付。他初到成都時,仰仗一個故人分贈祿米,一旦這厚祿的故人書信斷了,他一家人便不免於飢餓;他給唐興縣令王潛作《唐興縣客館記》,隨即一再寄詩給他,希望王潛給他周濟;侍御魏某騎馬到草堂給他送來買藥的代價,他也得作詩酬答。這都足以說明,草堂周圍的農產物還不能養活杜甫的一家人;杜甫仍然要——

強將笑語供主人,悲見生涯百憂集!

——《百憂集行》

這時海內多難,武臣都作了高官,各處的小軍閥割據地方,日趨跋扈。成都的武人也是這樣,他們聲勢赫赫,出入錦城,有的賓朋滿座,任俠使氣,有的暴戾專橫,無惡不為。杜甫和這些人也不得不勉強周旋。七六一年四月,梓州(四川三台)刺史段子璋趕走綿州(四川綿陽)的東川節度使李奐,自稱梁王,改元黃龍,以綿州為黃龍府。成都尹崔光遠在五月率西川牙將花敬定攻克綿州,斬段子璋。花敬定自己覺得殺子璋有功,在東川任意搶掠,婦女有帶著金銀鐲釧的,他的兵士們都把她們的手腕割下奪取鐲釧,亂殺數千人。他每逢宴會,常常不遵守當時的制度,用朝廷的禮樂。一個這樣殘暴而僭妄的武人,也使杜甫寫出兩首名詩:《戲作花卿歌》與《贈花卿》,尤其是後一首——

錦城絲管日紛紛,半入江風半入雲;

此曲只應天上有,人間能得幾回聞?

這絕句有人解釋為語含諷意,說花敬定私人宴會不該用代表國家的禮樂,也可以理解為對花敬定的頌揚,但無論如何,我們讀起來總覺得詩和人是很不相稱的。

崔光遠不能制止花敬定的暴行,被肅宗遣監軍官使按罪,憂憤成病,死於七六一年十月。十二月政府派嚴武為成都尹,兼劍南兩川節度使。嚴武未到成都時,高適代理了一兩個月。高適於七六年前半年為彭州(四川彭縣)刺史。嚴武於七五九年為巴州(四川巴中)刺史,後入京為太子賓客兼御史中丞,七六一年尾才來到成都。這兩個人,一個是梁宋漫遊時的舊友,一個是房琯的同黨,如今成為草堂裡最受歡迎的客人。也只有他們的資助,杜甫在接受時才覺得不是使他感到無限辛酸的恩惠,而是由於友情。

七六年,高適未離彭州時,杜甫就很坦白地向他求過援助,他寄詩給高適:

百年已過半,秋至轉饑寒,

為問彭州牧,何時救急難?

——《因崔五侍御寄高彭州一絕》

不久高適改任蜀州(四川崇慶)刺史,杜甫在這年深秋,到蜀州拜訪他,天涯相見,更覺情親,他得到機會一再遊覽蜀州附近新津、青城等地的山水,並且在七六一年的春天重到新津縣時,寫出這樣的名句:

寺憶曾游處,橋憐再渡時,

江山如有待,花柳更無私。

——《後游》

崔光遠死後,高適暫代成都尹,嘗帶著酒到草堂來訪,杜甫自愧沒有鮭菜招待,只勸高適多多喝酒,他向他取笑說,“白頭恐風寒”,因為高適比杜甫年長,滿頭都白了。

至於真正使草堂添加熱鬧的,就要算七六二年春夏兩季的嚴武了。嚴武到成都後,就常常帶著小隊人馬,走出郊外,來到浣花溪邊,拜訪杜甫;有時還親攜酒饌,竹裡行廚,花邊立馬,形成一種難得的歡聚。杜甫也曾到府尹廳中宴會,展閱《蜀道畫圖》,歌詠西蜀的形勢:

劍閣星橋北,松州雪嶺東,

華夷山不斷,吳蜀水相通。

從七六一年冬到七六二年春,成都苦旱,杜甫認為“谷者百姓之本”,寫《說旱》一文。他希望嚴武能夠親自訊問獄裡的囚犯,加以清理,除卻應該處死刑的以外,都釋放出來,若是囹圄一空,怨氣全消,甘雨必定會降落。這意見雖然有些迷信,但由此我們可以知道,在成都獄中一定禁閉著不少長久沒有判決的冤屈的囚犯。

在春社日,杜甫出遊,被農夫們拉住在一塊兒喝酒。酒酣耳熱時,大家都稱讚嚴武。一個老農夫回過頭來指著他的大兒子向杜甫說:“他是一個弓弩手,在飛騎籍裡永無更代,但是前天放回來了,幫我耕田;我們對於府尹真是感激,日後如有雜色差科,我們絕不全家逃避了。”杜甫把這樣的談話寫在《遭田父泥飲美嚴中丞》一詩裡,這對於在史書裡並沒有得到多少好評的嚴武,是一種過分的稱讚。

但是好景不常,在四月玄宗和肅宗先後死去,代宗(李豫即李俶)即位,七月召嚴武入朝,杜甫又感到孤單,他送嚴武到綿州,二人在綿州附近的奉濟驛分手。他在送嚴武的詩中說到他自己——

此生那老蜀?不死會歸秦!

同時他又勉勵嚴武;

公若登台輔,臨危莫愛身!

——《奉送嚴公入朝十韻》

這說明房琯一派的人又有了抬頭的希望,杜甫也起了再回長安的念頭,並且勸嚴武在政治上多多努力。想不到嚴武去後,成都少尹兼御史徐知道便在成都叛變了,蜀中道路阻隔,致使杜甫流亡到東川梓州。

〔1〕關於草堂的位置,清人左峴在《杜工部草堂記》一文裡考據甚詳,這篇文章收在仇兆鰲《杜少陵集詳注》附錄中。聞一多《少陵先生年譜會箋》根據左峴的考據有所補充。