——一九六二年四月十七日在杜甫誕生一二五週年紀念大會上的報告

杜甫遺留給我們一千四百多首詩。這個數目不算不多,此外卻還有許多詩是失散了。他生前既沒有像白居易那樣熱心編訂自己的詩集,死後他的詩也沒有像王維的詩那樣由皇帝詔令編進,他的詩集是到了北宋時才由杜詩的愛好者廣事搜羅,精心審定,逐漸編輯起來的。杜甫在安史之亂以前就說過,他已經寫了一千首左右的詩,可是在他的全集裡,前期的詩只保存了一百多首。就是安史之亂以後的詩,也難免沒有遺失。杜有的詩集雖然有這無法彌補的缺陷,但我們如果按照編年的次序來讀,卻像是在讀一部有組織的完整的作品。其中大部分是不同體裁的、獨立的篇章,也有不少計劃周密的組詩,而且每個階段的詩有每個階段的特點,可是總的看來,則從頭到尾構成一個整體,有如一座璀璨壯麗、豐富多彩的大廈。

杜甫的詩一向被稱為“詩史”。這部“詩史”生動而真實地反映了他那時代政治、經濟、軍事和社會生活的巨大變化,並對許多重要問題表達了作者的進步主張;它還有聲有色地描繪了祖國壯麗的山河、新興的城市,以及一些蟲鳥花木的動態;在自然的圖景和社會的變化中,它也敘述了作者不幸的遭遇和內心的矛盾,抒發了作者深厚的思想感情和迫切的願望,所以它也是作者的忠實的自傳。它和屈原的辭賦、司馬遷的《史記》、施耐庵與曹雪芹的長篇小說一樣,經緯縱橫,包羅萬象,給讀者一個豐富而又完整的印象。

我們翻開杜甫詩集,一開始就會讀到他早年寫的《望岳》,“岱宗夫如何,齊魯青未了”;再讀到他晚年的詩,又有《登岳陽樓》裡“吳楚東南坼,乾坤日夜浮”那樣的名句。泰山卓立在齊魯的平原,洞庭湖的東南劃分了吳楚的疆界,一在全集的開端,一在全集接近結束的地方,中間有如長幅的畫卷一般,展示出秦川的雲樹、隴右的關山、蜀地的峰巒和江水,杜甫都用他雄渾的詩筆一一加以描繪。在這壯麗的大自然中他也從不曾忽略動物界、植物界的優美景物。他的詩反映時代的重大事件和社會矛盾,從來沒有間斷過,從長安時期的《兵車行》直到在湖南寫的《歲暮行》,有無數感人的詩篇,記載了國家的災難和人民的痛苦。至於他個人的思想感情,從早年“致君堯舜上,再使風俗淳”(《奉贈韋左丞丈二十二韻》)的抱負到晚年“欲傾東海洗乾坤”(《追酬故高蜀州人日見寄》)的理想,從《自京赴奉先縣詠懷》的“窮年憂黎元,歎息腸內熱”到逝世前一年寫的“落日心猶壯,秋風病欲蘇”(《江漢》),儘管是心情起伏,變化多端,他憂國憂民的積極精神卻是首尾一貫的。這一切使人感到,好像全集的結構詩人早已設計好了似的。這當然是不可能的。至於杜甫詩集所以能顯示出這樣的完整性和一貫性,主要是由於杜甫愛國愛民的政治熱情是始終不渝的,他忠於藝術的創作熱情是一生不懈的。今天我們紀念這個偉大的詩人,試圖對於他的政治熱情和創作熱情作一些敘述。

杜甫的時代是唐代封建社會發生急劇變化的時代。杜甫青年時,還經歷了所謂的開元之治。但當時由於貴族官僚、地主豪商,以及寺院僧侶都廣置莊園,兼併土地,使在一定程度上有利於農業發展的均田制遭到破壞,大量農民失卻土地。以均田制為基礎、對中央政權起鞏固作用的府兵制也難以維持下去,隨後各地節度使招募兵士,長期率領,地方勢力逐漸強大。更加上以唐玄宗為首的統治集團日趨腐化,對內橫徵暴斂,對外連年進行掠奪性的戰爭,使得貧富懸殊越來越大,階級矛盾越來越深,最後爆發了成為唐代由盛到衰的轉折點的安史之亂,並且導致了鄰近民族的不斷入侵和此伏彼起的長期內亂。廣大的人民在這時期擔受著各種各樣難以想像的苦難。杜甫個人的生活也同樣發生顯著的變化,他從一個官僚家庭的子弟轉變為一個常常衣食無著、貧病交迫的“眾人”(他自己常說:“生涯似眾人”(《上韋左相二十韻》)、“老逐眾人行”(《悲秋》)。由於個人的貧困,他逐漸接近貧困的人民,深切地體會到人民的哀樂和願望,同時他念念不忘國家的危機和民族的命運,因此他寫的詩便成為這個錯綜複雜、變化多端的時代的一面鏡子。

這面鏡子所照映的事物,不是浮光掠影,也不是些煩瑣細節,而多半是轉變過程中帶有關鍵性的重要事件。當唐玄宗在天寶年間對外進行掠奪性的戰爭,連遭失敗,人民負擔著過度的賦稅和徭役時,杜甫寫出具有劃時代意義的《兵車行》。這首詩雖然是從父母妻子送別行人寫起,詩人主要的著眼點則在於“君不聞漢家山東二百州,千村萬落生荊杞;縱有健婦把鋤犁,禾生隴畝無東西”和“縣官急索租,租稅從何出”。他想到的是有關國計民生的農業生產和統治者對人民的剝削。當唐代的統治集團集中天下財富,驕奢淫逸的生活達到極點,安史之亂的爆發已迫在眉睫時,杜甫一再指出尖銳的社會矛盾。“朱門酒肉臭,路有凍死骨”是給這個日趨腐爛的社會敲起的緊急的警鐘。安史之亂延續了七年多,杜甫的憂思焦慮完全貫注在平復叛亂和人民的痛苦生活上邊,但他同時也高瞻遠矚,看到當時的當政者由於只顧燃眉而忽略了的兩件大事:一件是借用外族兵力平定叛變會帶來無窮的後患,一件是西方的防務空虛會引起西方民族的入侵。為這些隱憂他寫了不少詩篇,事實上過了不久,杜甫所擔心要發生的事都成為慘痛的現實。像杜甫這樣具有政治敏感,既能博覽全局,又能洞察隱微,不只是在他同時代的詩人中很少有人能和他相比,就是過去歷代偉大的詩人中也是不多見的。至於陳述人民的痛苦,諷諭皇帝的昏庸荒淫,揭發地方官吏的殘暴跋扈,杜甫無論在什麼時候,都看作是詩人在他的時代裡應盡的職責。他運用不同的詩體,有時直陳其事,有時通過比喻和寓言,寫得委曲婉轉,有時也把深刻的體驗和認識概括為簡練的詩句,像“無貴賤不悲,無富貧亦足”(《寫懷》)、“盜賊本王臣”(《有感五首》之三)、“喪亂死多門”(《白馬》)等句包涵有多麼豐富的內容!此外還有個別篇章以高度的藝術手腕,簡要而明確地敘述了幾十年的巨大變化(如《憶昔二首》),直到現在,還常被歷史家所徵引。

杜甫的詩反映現實,能夠這樣深刻,主要是因為他觀察事物,一切都是從國家和人民的利益出發。這一點最突出地表現在他對待戰爭的態度上邊。杜甫寫過許多關於戰爭的詩,但是戰爭的性質不同,杜甫對待的態度也不一樣。在那時,有皇帝窮兵黷武、邊將貪功圖利、對其他民族的掠奪性的戰爭,有國家危在旦夕、鎮壓叛亂的戰爭,有抵禦外族蠶食邊疆、入侵內地的戰爭,有各地將領擁兵自主、互相殘殺的內亂,還有小規模的農民起義。這種“萬國皆戎馬”的局面,不知引起詩人多少次的“酣歌淚欲垂”《雲安九日鄭十八攜酒陪諸公宴》),直到他死亡前夕最後的一首長詩裡還歎息著戰血長流,軍聲不息。他深深認識戰爭給人民帶來的苦難是深重的,“喪亂死多門”是一句有力的概括。但是杜甫並不像過去一部分文學史家片面地所理解的,是一個無條件的非戰論者,他對於不同性質的戰爭有不同的看法。有害於人民和國家的侵略戰爭,他是反對的;有關民族命運和國家生存的反侵略戰爭,在任何情況下他都是擁護的;各地軍閥的內亂,他是深惡痛絕的;至於農民起義的意義,杜甫還認識不清,可是他已經看出“盜賊本王臣”的道理,這在當時可以算是最進步的觀點了。

前邊提到的《兵車行》是對於唐玄宗君臣不顧農業生產,不管人民死活,一味在邊疆發動戰爭的抗議。同時杜甫在《前出塞》裡也提出詰問,“君已富土境,開邊一何多?”“殺人亦有限,列國自有疆,苟能制侵陵,豈在多殺傷?”他後來回憶當時征伐的情景,是“百萬攻一城,獻捷不雲輸,組練去如泥,尺土負百夫”(《遣懷》),一寸寸的土地都要用大量的生命和財富來換取。這種侵略戰爭所得的後果一方面是田園荒蕪,農業生產衰落;一方面是播下了民族間互相仇恨的種子。關於前者,《兵車行》裡已經說得很沉痛,在另一首晚年的詩《又上後園山腳》裡也指出來,“平原獨憔悴,農力廢耕桑,非關風露雕,曾是戍役傷”。關於後者,例如吐蕃和唐本來是甥舅一家、友好和睦的,但在天寶年間,玄宗任使哥舒翰對吐蕃大事殺伐,傷害了民族間的感情,等到唐朝的勢力衰弱時,吐蕃便一再入侵。杜甫對於這種後果看得很清楚,他說,“贊普多教使入秦,數通和好止煙塵:朝廷忽用哥舒將,殺伐虛悲公主親。”

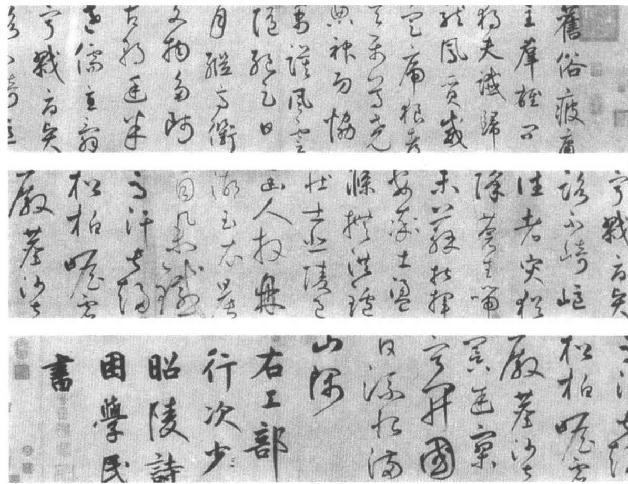

杜工部行次昭陵詩卷元 鮮於樞此詩卷氣勢雄渾健拔,筆墨酣暢淋漓,豪放縱逸,多以楷法注入行書,行中偶亦間草,筆法圓勁蒼潤,大氣磅礡,矩度嚴謹,自然天成,無一筆懈怠和板滯,尤具旭、素之風韻,是鮮於樞得心應手之作,也是最能代表鮮於樞筆勢特點的作品之一。試觀其撇捺之勁利爽捷,豎筆之一拓直下,露鋒出筆,都增加了字體的雄強偉岸之勢。特別是在用墨上,本卷極重視墨色的濃淡潤燥,間以飛白筆法,豐富了書法藝術的視覺形象,調動了人們多層次,多角度的審美情趣。現藏於北京故宮博物院。

對於鎮壓安史之亂和抵禦外侮的戰爭,杜甫則採取與之相反的肯定態度。他被困在淪陷的長安時,寫出關心軍事動態、充滿愛國精神的《悲陳陶》、《悲青阪》、《塞蘆子》等名篇。後來逃至鳳翔,任左拾遺,寫過許多送友人赴任的詩,在提到“去秋群胡反,不得無電掃”(《送長孫九侍御赴武威判官》),殷切地勉勵友人“垂淚方投筆,傷時即據鞍”(《送楊六判官使四蕃》)的同時,也關心到西方邊陲的危機,“東郊尚烽火,朝野色枯槁,西極柱亦傾,如何正穹昊?”(《送長孫九侍御赴武威判官》)在唐軍反攻的期間,他寫的《觀安西兵過赴關中待命二首》、《觀兵》等詩都無異於鼓舞士氣的雄壯的戰歌。他心中燃起的對於叛逆和入侵的外族敵愾同仇的火焰始終沒有停息過。代宗廣德元年,杜甫流離川北,吐蕃攻陷松、維、保三州,他寫出悲壯的《歲暮》:“歲暮遠為客,邊隅還用兵。煙塵犯雪嶺,鼓角動江城。天地日流血,朝廷誰請纓?濟時敢愛死,寂寞壯心驚。”這類詩在他的詩集裡是數見不鮮的。

國家大難當前、危在旦夕時,杜甫認為,抵禦敵人是人民應盡的職責,他一再寫詩鼓勵。他在洛陽路上,看見一些橫暴的差吏把未成丁的男孩、孤苦的老人等都強徵入伍。他面對這種不合理的現象,替這些人提出沉痛的控訴,對那些差吏給以嚴厲的譴責,但是一想到目前壯了缺乏,而又大敵當前,便轉變了口氣,盡可能對這些被徵調的人說幾句慰解或鼓勵的話。為了國家的利益,他只好勸他們暫時忍受個人的痛苦,還是抵禦敵人要緊。這時他的心裡充滿了矛盾,使他寫成了撼動千古人心的“三吏”、“三別”。——同時他也沒有忘記農業生產,但是他的想法和寫《兵車行》的時候不同了,他在一首《喜晴》裡說:“丈夫則帶甲,婦女終在家;力難及黍稷,得種菜與麻。”這就是說,婦女在家,不慣於耕種黍稷,至於種菜種麻,還是可以勝任的,他再也不說“禾生隴畝無東西”了。

至於各地的軍閥官僚,橫徵暴斂,互相砍殺,不把唐朝的中央政權看在眼裡,這局面自從安史之亂以來,一天比一天嚴重。杜甫到了四川,四川是戰亂頻繁,到了湖南,湖南也發生騷亂。杜甫無論到哪裡,所看到的都是“哀哀寡婦誅求盡”(《白帝》)、“無有一城無甲兵”(《蠶谷行》)。杜甫對那些爭權奪利的“邊頭公卿”,口誅筆伐,寫過許多長詩和短句。他為了國家和人民的利益,總希望他們能夠稍微照顧點民間疾苦,對皇帝表示擁護。但是“重鎮如割據,輕權絕紀綱”(《入衡州》),這時皇帝的“權”,在均田制遭到破壞、府兵制業已廢弛的情況下,在內憂外患不斷發生的情況下,在嬖佞當權、皇帝昏庸逸樂的情況下,是再也振作不起來,因此紀綱也就無法維持了。

杜甫在這混亂的封建社會裡,“兵革自久遠,興衰看帝王”(《入衡州》),總是把改善的希望寄托在皇帝身上。他對於不自振奮的皇帝,時而規勸,時而諷諭,有時也進行大膽的揭發,幻想皇帝能行儉德,有一番作為,不是迫切地喊出“誰能叩君門,下令減徵賦”(《宿花石戍》),就是諄諄地論述“由來強幹地,未有不臣朝”(《有感五首》之四)。儘管他在詩裡苦口婆心,反覆陳詞,這些話是不可能聽到皇帝的耳裡去的。他時常夢想“貞觀之治”的再現,但是造成“貞觀之治”的客觀的和主觀的條件都已不存在了。這是封建社會一個出身於統治階級而又愛祖國、愛人民的詩人在所謂君昏世亂的時代裡常常遇到的悲劇,到了皇帝或國王這一關,矛盾就無法解決了。這是屈原經歷過的悲劇,也是杜甫的悲劇。

杜甫在這樣的悲劇中,雖然也間或流露出消極的、感傷的情緒,但主要的是始終保持著旺盛的政治熱情。“尚思未朽骨,復睹耕桑民”(《別蔡十四著作》),他從來沒有放棄過宇宙澄清的希望。他不曾像白居易那樣,在寫了大量能代民立言的諷諭詩以後(這些詩我們要給以很高的評價),在晚年寫了許多千篇一律樂天安命的閒適詩,並且用孟軻所說的“窮則獨善其身,達則兼善天下”作為他政治熱情減退、態度轉為消極的根據。杜甫是達則兼善天下,窮卻不肯獨善其身。他在肅宗時充當過短時期的諫官左拾遺,這本來說不上什麼“達”,他卻不顧生死,充分執行了左拾遺的任務,因而引起皇帝的不滿,他從此與長安永別,流離半生。對於朋友,他也經常勉勵以國事為己任。嚴武入朝時,他向他說,“公若登台輔,臨危莫愛身”(《奉送嚴公入朝十韻》)。他在長沙寄詩給道州刺史裴虯說,“致君堯舜付公等,早據要路思捐軀”(《暮秋枉裴道州手札率爾遣興》);在這同一首詩裡,他說他自己是“齒落未是無心人,舌存恥作窮途哭”,這是多麼堅強而卓絕的精神。

杜甫很早就把自己比作葵藿,他說,“葵藿傾太陽,物性固難奪”。這儼然是一句終身的誓詞,他無論在什麼時候、什麼處境,都不能改變這個關心朝政的“傾太陽”的“物性”。他晚年在湖南,“右臂偏枯半耳聾”,感到“年年非故物,處處是窮途”(《地隅》),但他仍然是痛苦越深,毅力越強,“留滯才難盡,艱危氣益增”(《泊岳陽城下》)。我們認識到這種堅忍不拔的積極精神,才能理解他的《茅屋為秋風所破歌》、《鳳凰台》《朱鳳行》一系列的高歌,寧願犧牲自己,使人民能夠得到幸福;才能理解他“芟夷不可闕,疾惡信如仇”(《除草》)、“新松恨不高千尺,惡竹應須斬萬竿”(《將赴成都草堂途中有作五首》之四)那類的詩句,愛憎鮮明,有充沛的戰鬥力量;才能理解他絕大部分的詩篇中個人的喜怒哀樂和國家與人民的命運是那樣聲息相通,血肉相聯。

“留滯才難盡,艱危氣益增”,這說明他的積極精神從不曾被艱危壓倒,他的詩才也不曾因為生活上的阻礙而枯竭。他的政治熱情和創作熱情始終是興旺的。他在另外兩首不同的詩裡也有過同樣意義的詩句:在政治上他是“時危思報主,衰謝不能休”(《江上》);在藝術上他是“他鄉閱遲暮,不敢廢詩篇”(《歸》)。這兩聯詩互相呼應,有如兩扇羽翼,負載著杜甫的詩凌空飛翔。杜詩的豐富的政治內容是依靠高度的藝術能力給表達出來的。

杜甫一生關心政治,也一生鍛煉詩篇。他從七歲開口詠鳳凰起始,直到在死亡的前夕,病臥舟中,還以極大的功力寫出《風疾舟中伏枕書懷三十六韻》的排律,結束了他悲劇的一生為止,從未停止過歌唱。如前所述,他前期的詩,有十分之九是失散了,這是一個無法彌補的損失。當然,他前期詩的成就不會有後期的詩那樣高,但是從“讀書破萬卷,下筆如有神”(《奉贈韋左丞丈二十二韻》)、“詩是吾家事”(《宗武生日》)、“法自儒家有,心從弱歲疲”(《偶題》)這些詩句看來,從他在《進雕賦表》裡關於自己早期詩歌的介紹看來,我們可以知道,詩是從他的祖父杜審言以來的家庭的傳統,他從“弱歲”起就不斷地為詩而努力,而且也有了一定的成就。

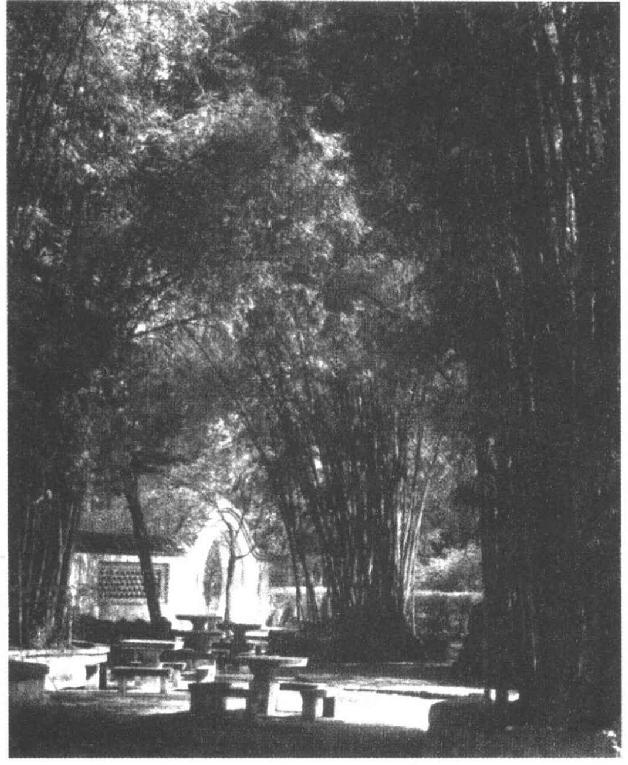

杜甫因避安史之亂流亡到成都,在友人的幫助下,於風景秀麗的浣花溪畔蓋起來一座茅屋,便是他詩中提到的“萬里橋西宅,百花潭北莊“的成都草堂。

他對於詩的努力,我們可以從兩方面來談,一方面是字斟句酌、“語不驚人死不休”(《江上值水如海勢聊短述》)的對自己的嚴格要求,一方面是“不薄今人愛古人”、“轉益多師是汝師”(《戲為六絕句》)的向古人和今人虛心學習的態度。這兩方面是他把詩作為武器所要下的基本功夫,至於詩的靈魂還是他那永不衰謝的政治熱情。

在杜甫的詩集裡我們可以讀到一些詩句,論到他寫詩的要求和經驗。他的要求第一是“穩”,他說,“賦詩新句穩”(《長吟》),他誇獎一個朋友的詩是“毫髮無遺憾”(《敬贈鄭諫議十韻》),這種“穩”、這種“無遺憾”,是語言的準確,把情和景用極恰當的字句表達出來。第二,他進一步要求生動活潑,出語驚人,“為人性僻耽佳句,語不驚人死不休”。在一首詩裡,使帶有關鍵性的字句起畫龍點睛的作用,給詩以更大的生命力,這也就是陸機《文賦》裡所說的“立片言而居要,乃一篇之警策”。杜甫自己在給漢中王李瑀的詩裡也提到,李瑀喜愛他的詩中的警策;他在《八哀詩》紀念張九齡的一首裡說,張九齡的詩是“自成一家則,未闕隻字警”。過去的詩話詩評關於杜甫在這方面的艱苦努力和卓越成就有過許多論述,杜詩中警策的字句是俯拾皆是,不勝枚舉的。第三是要求合乎詩律,這主要是為了加強詩的音樂性和對仗的工整。他說,“晚節漸於詩律細”(《遣悶戲呈路十九曹長》),其實他不只是晚年才注意詩律,他在長安時就常常稱讚朋友的詩是“詩律群公問”(《承沈八丈東美除膳部員外阻雨未遂馳賀奉寄此詩》),是“遣詞必中律,利物常發硎”(《橋陵詩三十韻》),是“思飄雲物外,律中鬼神驚”(《敬增鄭諫議十韻》)。由此可以想見,當時鑽研詩律,是一時風氣,杜甫也很重視。尤其是最後的一聯,使人感到詩律對於詩歌的能手並不起束縛作用,如果詩人有豐富的想像,又能駕馭詩律,則作品更能驚人。所以杜甫寫出來那麼多撼動讀者心靈的五律、七律,以及一部分長篇的排律,這是他在中國詩歌史裡的巨大的貢獻之一。杜甫也不是死板地遵守詩律,他有時根據內容的需要刨造性地衝破常格,例如他的一些拗體律詩,更能增強音節的頓挫,抒發他的深厚的感情。

杜甫為了達到這樣嚴格的要求,他在創作上盡了極大的努力,“新詩改罷自長吟”(《解悶十二首》),是他寫詩的必經過程。為了字斟句酌,出語驚人,他要不斷修改(我們現在是看不到了,據說宋朝人還看見過他親筆改過的詩稿)。改好以後,還要反覆吟誦,也是為了字句的精確和音調的完美。在這上邊他下了許多苦工夫,他一再地提到寫詩的“苦用心”。杜甫在一些題畫的詩裡,常說“更覺良工心獨苦”(《題李尊師松樹障子歌》)、“意匠慘淡經營中”(《丹青引》),這雖然指的是作畫,實際上也是他寫詩的深刻的體會。

他在創作時,這樣下苦工夫,另一方面,他又常常談到寫詩的迅速,他誇獎李白是“敏捷詩千首”(《不見》),他自己也說“下筆如有神”、“詩成覺有神”(《獨酌成詩》)、“詩應有神助”(《游修覺寺》)。這些神來之筆,不是什麼從天上掉下來的東西,是依靠充分的文學修養得來的。文學修養主要是依靠長期的生活經驗和創作經驗的積累。杜甫具有深厚的思想感情,一生憂國憂民,關心政治,身受顛沛流離之苦,生活的經驗是很豐富的。至於創作經驗,杜甫則在自己創作實踐的同時,大量吸取了古人和今人的成就。過去人們說,文人相輕,杜甫就不是這樣,他很善於重視別人的優點,虛心學習。他對於同時代的詩人,無論是和他熟悉的李白,高適、岑參,或是和他不甚熟悉的元結、王維、孟浩然,都給以很高的評價。他非常殷切地願望能和人論詩論文,聽取別人的意見。他回憶過去和李邕、李白、高適、岑參、蘇源明、孟雲卿等人相與論文的情景,總是念念不忘,認為這是最大的快樂。當然,在他晚年,這些詩人大部分死去了,唐代的詩壇一時陷於消沉,他也發過“豪俊何人在,文章掃地無”(《哭台州鄭司戶蘇少監》)的感慨。

湖南平江杜甫墓。杜甫避難進入衡州,後乘船去荊州,遂逝世在此地。

對待古人和文學遺產,他在《戲為六絕句》和《偶題》的前半章裡表示了他的公平態度。《偶題》一開始就說:“文章千古事,得失寸心知;作者皆殊列,名聲豈浪垂。”這是說每個成名的作家都有獨到之處,各具心得。我們要善於發現他們的優點,不能隨便抹煞。所以他對於當時一些輕薄為文任意否定初唐四傑的人們,在《戲為六絕句》裡給以譴責。他對於作家的評價是這樣謹慎,對於每個時代的文學,他也認為各自有它的特點,後代繼承前代的傳統,又有所變化,翻出新樣,哪怕是餘波迴響,也不無可取的地方。所以他說,“前輩飛騰入,餘波綺麗為;後賢兼舊制,歷代各清規。”例如南北朝文學,尤其是齊梁以後的文學,應該佔什麼樣的地位,杜甫的心裡有很明確的尺寸。他對於南北朝傑出的詩人如陶潛、鮑照、庾信,都推崇備至。就是次要的詩人,只要他們有一技之長或是獨得之妙,他也虛心學習,“孰知二謝將能事,頗學陰何苦用心”(《解悶十二首》),因為從他們那裡還是可以學到一些藝術技巧。但他也指出,不要作齊梁的後塵。還有漢以來的樂府民歌,更是他學習的對象,他許多具有代表性的七古、五古都是繼承而且發揚了樂府詩的傳統,並且“即事名篇”,為下一代以白居易為首的新樂府運動開闢了道路。但是杜甫這種廣泛的虛心學習不是沒有選擇的,他取其精華,去其糟粕,善於“別裁偽體親風雅”,才能“轉益多師是汝師”。元稹評論杜甫藝術上的造詣“盡得古今之體勢,而兼文人之所獨專矣”,是為世人所公認的定論。

三彩文吏傭,唐,高112.5厘米。

杜甫謙虛謹慎的學習和苦心孤詣的寫作使他的詩歌獲得巨大的成就,給我們留下來這部用血淚寫成的、引起後代千萬讀者同情和敬仰的“詩史”。但是他的詩的成就,只靠著高度的藝術修養是不夠的,主要還是決定於我們一再提到的愛祖國、愛人民的政治熱情。就以“苦用心”而論,中唐晚唐有過不少的苦吟詩人,他們搜索枯腸,嘔盡心血,有的傳為詩壇佳話,但是結果寫出來的詩卻不都很成功。中唐詩人賈島“二句三年得,一吟雙淚流,知音如不賞,歸臥故山秋”所指的那兩句“獨行潭底影,數息樹邊身”,我們現在讀來,並不見得有什麼特色。晚唐詩人盧延讓“吟安一個字,拈斷數莖須”的精神,值得人們學習,但是他本人留下來的十首詩和幾聯殘缺的斷句,也沒有什麼驚人之處。這是因為他們的詩缺乏豐富的思想內容。同樣情形,寫詩只靠從古人的書中取得出處和技巧,也是不夠的,因為古人的書不能成為文學創作的泉源,真正取之不竭的泉源是現實生活。如宋代以後的一部分詩人,他們脫離現實生活,強調從書本中尋求詩料,在藝術上也可能有些貢獻,而詩的成就究竟是很有限的。元好問所說的“傳語閉門陳正字,可憐無補費精神”正是對這種寫詩態度的批判。但是有了現實生活豐富的閱歷,也不一定就能寫出詩來。明朝末年,有一位熱情的杜甫研究者,名叫王嗣奭,他對於杜詩作過不少精闢的分析和闡述,在論到“三吏”、“三別”時,他說這樣的詩,“非親見不能作,他人雖親見亦不能作。公以事至東都,目擊成詩,若有神使之,遂下千秋之淚”。誠然,像杜甫詩裡所反映的民間疾苦和國家災難,在那大變亂的時代到處都可以看到,杜甫同時代的詩人除了元結等少數人外為什麼竟視而不見,雖親見也不能寫成詩章呢?王嗣奭提出這個問題是很有意義的,可是他所說的“若有神使之”卻是一個抽像的回答,使人不大容易理解。實際上這個“神”不是別的,就正是杜甫憂國憂民的政治熱情,更加以他有高度的藝術修養。

杜甫的永不熄滅的政治熱情的根源,許多杜甫研究者都認為是杜甫親身遭受時代的劇變和個人的不幸,逐漸超越了他出身階級的局限,越來越多地接近人民,體會到人民生活的甘苦,自己的思想、感情與願望和人民的思想、感情與願望趨於一致了。

杜甫詩歌內容的廣博淵深和藝術形式的高度成就,不是這篇短短的報告所能深入探討的;這裡僅就杜甫的政治熱情和創作熱情作一些粗略的敘述,希望在我們紀念他的時刻,能夠從杜甫的文學遺產中得到一些可貴的借鑒和有力的鼓舞,以有利於建設我們前途光芒萬丈的社會主義文學。