魏晉的哲學是玄學,玄學的表現是清談。清談和唯美是當時的兩大風尚,東晉四大執政王導、庾亮、桓溫、謝安,還有前面提到的漂亮人物比如夏侯玄,也都同時是清談家。璧人兒衛玠更不但被看死,還差點被談死。

衛玠是在西晉戰亂時陪著母親南下的。他先到了江夏(今湖北武漢),後到了豫章(今江西南昌),最後被看死在建康(今江蘇南京)。實際上他在被圍觀前就已經大病一場,原因則是遇到了謝鯤。

被顧愷之畫在岩石裡的謝鯤是野心家王敦的屬下。當時王敦鎮守豫章,衛玠前去拜訪,與謝鯤一見如故。結果衛玠居然置主人王敦於不顧,跟謝鯤大談玄學,一連幾天通宵達旦,終於一病不起,無可救藥。

看來,衛玠其實是「過勞死」。他在建康,恐怕是躺在病床上或車子裡被人圍觀的。一個人,重病在身還能受到那樣的追捧,實在堪稱漂亮至極。

被衛玠冷落的王敦表現得也很漂亮。他對謝鯤說:當年王弼的言論可謂金聲,此番衛玠的清談要算玉振。這是很高的評價,因為王弼是魏晉玄學創始人之一。他如果參加清談會,是幾乎沒有對手,只能自問自答的。

可惜王弼更短命,只活了二十四年。

好歹活到了二十七歲的衛玠,同樣是多愁善感的少年天才。據說,他未成年時便開始思考各種哲學問題,還專門去請教了當時的美男子兼清談家樂廣。

衛玠問:夢是什麼?

樂廣答:想。

衛玠說:夢中之事根本就沒經歷過,怎麼是想呢?

樂廣又答:因緣。

小小年紀的衛玠無論如何也想不明白因緣是什麼,竟然抑鬱成疾。樂廣聽說大吃一驚,立即乘車前往衛玠家為他分析解說,衛玠這才轉危為安。

此事讓樂廣頗為感慨。衛玠成年後,樂廣便把女兒嫁給了他。由於翁婿二人都聰明漂亮玲瓏剔透,因此被評價為一個冰清(樂廣),一個玉潤(衛玠)。[36]

美與智,竟是這樣的關係。

不知道樂廣當年怎樣為衛玠解說,但樂廣的清談水平卻毋庸置疑。某次,一位客人跟他討論《莊子》提出的「指不至」問題。這句話的意思是:概念與事物不可能完全相稱,叫「指不至」;相稱是沒有止境的,叫「至不絕」。因此人類的認識也永無止境,不可能達到真理的彼岸。

問題是,概念與事物如果完全不能相稱,那又要它幹什麼?真理的彼岸如果不能到達,那又何必追求?為什麼我們使用概念時,多少總能有所認識?概念與事物,認識與真理,到底是什麼關係?

客人想不明白,來問樂廣。

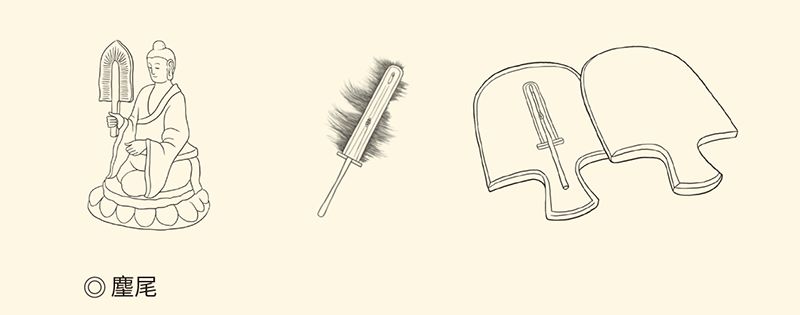

樂廣卻舉起了麈尾。

麈尾常見於佛像手中,為清談時常用道具。右圖為六朝麈尾盒,現藏於日本正倉院。

麈讀如主,是鹿群的領袖。鹿群的行動,則全看鹿王尾巴的擺動。因此,麈尾有指揮棒的意思。名士們手中的麈尾,是類似於羽扇和拂塵的東西,有手柄和麈尾毛。它是清談時的道具,後來更成為清談領袖和高級士族的身份標誌。至於本次,樂廣則把它變成了說理的工具。[37]

客人問:指,究竟是至,還是不至?

樂廣用麈尾觸及几案說:至不?

客人說:至。

樂廣又把麈尾移開:既然到了,怎麼拿得走?

客人恍然大悟。

這是典型的清談。事實上,儘管魏晉的清談未必每次都像這樣涉及深刻的哲學問題,但清談必須富有哲理和充滿智慧,則是可以肯定的。因此,它在魏晉是一件不可小看的事情。那些一流清談家的聚會很久以後還廣為傳頌,表現突出的名士則會像國際影星一樣出盡風頭。

比如殷浩。

殷浩就是後來被司馬昱用來制衡桓溫的人。此人的政治和軍事能力雖然一般,卻因擅長清談而享有盛名。所以他在早年以庾亮屬下的身份來到建康時,王導竟然以丞相之尊專門為他召開清談會,還親手解下懸掛於帳帶的麈尾與之對談,直至半夜三更興盡方散。

這次清談會的內容無從知曉,但應該相當精彩。因為根據第二天早上桓溫的回憶和評論,會上自始至終都沒人插得上話,聽得懂的則只有他自己和謝安的堂兄謝尚,另外兩個名士就只能像小母狗似的乖乖待著。

不過,王導地位尊貴,殷浩則跟庾亮關係密切。因此儘管唇槍舌劍,也一定彬彬有禮,殷浩更是要收斂。等到他跟劉惔辯論時,可就火藥味十足。跟另一位名叫孫盛的清談家辯論時,更是雙方都用力甩動麈尾,結果是飯菜冷了又熱,熱了又冷,裡面落滿了麈尾毛。

這樣的辯論,就叫「劇談」。

其實哪怕不是劇談,也會讓人緊張。因為清談的知識和智慧含量極高,聽不懂和跟不上都是丟人現眼的。所以謝尚向殷浩討教時,才聽了寥寥數語便已汗流浹背。殷浩則不緊不慢地說:來人呀,拿條毛巾給謝郎擦汗![38]

但即便如此,魏晉名士仍趨之若鶩。事實上,清談既是風流人物展示聰明才智的手段,也是上流社會重要的社交活動,因此老成持重如王導,飄逸瀟灑如庾亮,野心勃勃如桓溫,從容鎮定如謝安,也都樂此不疲,因為這就是他們的生活情趣和生活方式。

清談,是名士們的世界盃。

這並不奇怪。因為魏晉是士族的時代,而士族正是通過掌握知識和擁有智慧成為特權階層的。無論是要顯示自己的文化優勢,還是要擴大自己的社會影響,他們都必須借助清談。哪怕貴為相王如司馬昱,也如此。

明白了這一點,就不難理解魏晉玄學。

玄學當然也是「中國式哲學」,而且一開始還披著儒學的外衣,包括重新為《論語》這樣的儒家經典作注。然而無論世界觀還是方法論,玄學與儒學都南轅北轍。我們甚至可以說,孔夫子他們要的,就是玄學不要的;孔夫子他們不要的,則正是玄學想要的。

那麼,玄學與儒學的區別何在?

借用康德的術語,儒學是「實踐理性」的,玄學是「純粹理性」的。儒家思考的那些現實世俗問題,比如政治和倫理,恰恰為玄學所不感興趣。實際上玄學之「玄」,就在於研究課題的高深玄遠和無關實際。比方說,世界的本體是什麼,思辨的方法又是什麼。

玄學形而上,儒學形而下。

很清楚,儒學最終要做,玄學卻只需要說。這才有「清談誤國」的批評。對此,謝安曾嗤之以鼻。他說:秦任商鞅不尚空談,怎麼也二世而亡?[39]

事實上魏晉的清談家中並不乏實幹家,他們對玄學興趣盎然也並非不務實,甚至也未必當真要弄清楚世界的本體是有是無,只不過欣賞和喜歡那高談闊論之中體現和蘊含的智慧。是啊,當一群聰明絕頂的人聚在一起,揮舞著麈尾唇槍舌劍時,豈非極其高雅的智力遊戲?

沒錯,這是一種活法,一種人生態度。

這種態度是哲學的,也是藝術的。

[36]以上綜合取材於《三國誌·王弼傳》,《晉書》之《衛玠傳》、《樂廣傳》,《世說新語》之《文學》、《言語》劉孝標注引《玠別傳》。

[37]關於麈尾的形狀,請參看駱玉明《世說新語精讀》及其所引傅芸子《正倉院考古記》。

[38]以上均見《世說新語·文學》。

[39]見《晉書·謝安傳》、《世說新語·言語》。