西晉永嘉五年(311),匈奴漢國將領羯人石勒大破晉軍於苦縣(今河南鹿邑),晉軍將士十萬多人無一倖免,王公大臣也悉數被俘,包括他們的元帥。

元帥叫王衍。

王衍字夷甫,琅邪臨沂人,是王戎的堂弟,也是魏晉名士的代表人物之一。他的皮膚非常之白,以至於他的手跟麈尾的白玉柄很難區別。他也非常漂亮,王敦就說王衍跟眾人坐在一起,就像珠玉在瓦片石塊當中。[27]

何況王衍的風度也極好,王戎所謂「瓊林玉樹,自然是風塵外物」說的就是他,王導則說他高峻秀拔,有如壁立千仞。所以,王衍在士林中威望很高,甚至成為名士的標桿,人們一提起他幾乎都是讚不絕口。[28]

然而壁立千仞的王衍在被俘之後卻風骨全無。石勒問他晉軍為什麼會戰敗,他卻回答自己並不管事,還勸那胡人趁機稱帝。如此諉過於人又賣身投靠,讓奴隸出身的石勒十分憤怒。他說:太尉名揚四海身居高位,怎麼能說沒有責任?我看破壞天下的罪魁禍首,正是您老人家!

結果,全身癱軟的王衍被扶了出去。

不過石勒倒也沒想殺他,因為王衍實在漂亮。猶豫再三之後,心存惻隱的石勒問部下:本將縱橫天下,從沒見過這麼有風采的,能饒他一死不?

部下說:他又不會為我們賣命,留著有什麼用?

石勒說:那也不能動刀。

王衍終於沒能像庾亮和李勢妹那樣死裡逃生,他的漂亮只為自己換得了一種死法:在夜裡被推倒的牆砸死。臨死前,王衍追悔莫及地說:我等當年如能勤勞國事,不癡迷於清談,也不至於會有今天啊![29]

難怪桓溫認為,北方的淪陷此人要負責任。[30]

很難說西晉的滅亡就該歸咎於王衍的空談誤國,實際上這個王朝從誕生之日起就已經該死。至少,恢復封建制度的司馬炎,釀成八王之亂的賈南風,還有他們在曹魏時期大搞陰謀詭計和宮廷政變的祖宗,也都是禍亂之源。

但王衍的兩面性,同樣毋庸置疑。

作為名士的標桿,王衍無疑是漂亮的。據說,山濤看見童年的他,曾驚訝地說:誰家女人,能生出這樣的孩子!王衍也是瀟灑的。由於痛恨老婆貪財,他發誓口中絕不提「錢」字。老婆不信,吩咐婢女用錢把床圍起來。王衍的辦法則是喊了一聲:來人呀!把這些東西拿走![31]

不清高嗎?清高。

然而清高的王衍其實勢利。他的女兒原本嫁給了太子司馬遹為妃,司馬遹受賈皇后迫害,王戎立即上表朝廷提出離婚。他擔任宰輔後,也不以國家安危為念,而是費盡心機為自己留後路,還自鳴得意地說狡兔就得有三窟。他的貪生怕死和賣國求榮,其實不足為奇。[32]

看來追求真實的魏晉,也同時瀰漫著虛偽。或者準確地說,魏晉的時代特徵就是充滿矛盾:漂亮又醜陋,清高又貪婪,瀟灑又勢利,高雅又庸俗,真實又虛偽。這就像西方人看不懂的日本人:好鬥又溫和,喜新又守舊,崇尚武力又極其愛美,倨傲自尊又彬彬有禮。

沒錯,菊花與刀。[33]

只不過在日本,菊是皇家族徽,刀是武士象徵,魏晉則菊花和刀都在士族手中,既在陶淵明的東籬下,也在簡文帝的華林園,還在王敦和桓溫的軍營裡。因為就連兩晉的皇族也原本是士族,並且以士族自居和自豪。

錢幣背面為十六瓣八重表菊紋,為日本皇室家徽。

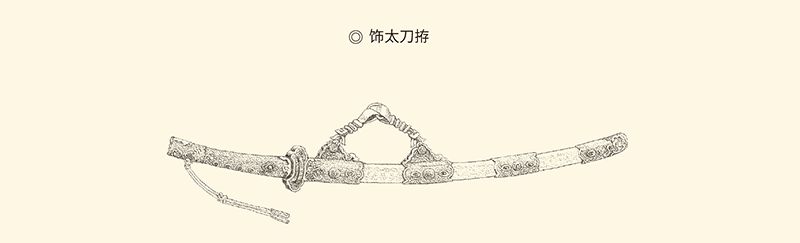

源自平安時期的朝廷最高等級儀式用太刀,只有皇族及參議以上的公卿可佩用。菊與刀,兩者構成同一幅畫,也揭示了日本國民性格的雙重矛盾性。

士族才是魏晉的主人翁。

的確,中華之有士族,正如歐洲之有騎士,日本之有武士。他們都是相對獨立的階層,圈子意識很強,有自己的一整套價值體系、行為規範、道德觀念和審美標準。比方說,以尊重女性為美德(歐洲騎士),以完成責任為天職(日本武士),以血統純正為高貴(魏晉士族)。

然而魏晉的士族,與歐洲的騎士、日本的武士又是不同的。後者更在意的是自己的個人身份和職業標誌,士族卻相當看重家族的地位、血脈和傳統。由是之故,騎士離開軍團即為劍客,武士失去宗主便成浪人,魏晉之士如果出身寒門,或家道中落,那就什麼都不是。

於是士族的獨立,就無可避免地具有雙重性。

實際上從漢末起,士大夫階層就一直在尋求獨立。這固然因為要反對外戚和宦官干政,更因為在他們看來,自己才是最能維護文化價值的人。這是他們的歷史使命和社會責任,因此當仁而不讓於皇帝。

這就為皇權政治所不能容忍,因此有黨錮之禍。也就是說,在地方集權於中央,中央集權於皇帝的天下,是不允許任何人結黨的。但不准結黨,卻不能不准成家,甚至還得鼓勵。於是,一個家族如果世代為官又繁衍不息,他們就成了世家。當世家越來越多時,士族就獨立了。

當然,是以家族的方式實現獨立。

沒人能夠阻擋這一趨勢,更何況司馬睿的東晉原本靠世家大族的支持來建立。結果,是士權開始抗衡皇權,士族與皇族共治天下。至於政治生活以外的領域,更是天高皇帝遠,文化的發展也就有了相對自由的空間。魏晉成為春秋戰國以後又一思想活躍期,這是原因之一。

可惜,這種獨立又是畸形的。

畸形有兩層含義。第一,士族只是作為整體和群體相對獨立,士族中的個人是不獨立的。第二,士族作為群體的獨立,也沒有法律和制度的保障。帝國的統治者動輒可以將其族滅,哪怕他是名門望族。在這個問題上,舉起屠刀的人並無顧忌。因為滅了九族,還有百家。

因此,士族在魏晉其實沒有安全感。而且,正因為他們與皇族共治天下,反倒比沒有資格參與政治的其他人更沒有安全感,儘管那個時代據說是他們的。

這實在是一個悖論。

時代的悖謬必定造成心理的扭曲,魏晉士族比任何人都更能感受到生命的無常。何況沒有個體的獨立,就沒有人格的獨立;沒有人格的獨立,就沒有意志的自由。結果,便只有無窮無盡的糾結和煩惱。因為他們獨立了,卻弄不清站在哪裡;他們自由了,卻不知路在何方。

那麼,不想也罷。

人無遠慮,必有近憂。反過來,近憂無法破解,就只能訴諸遠慮。於是玄學應運而生並大行其道。因為玄學之為玄學,就在玄遠。玄遠在政治上沒有風險,反倒為思想的馳騁開闢了廣闊天地,豈能不大受歡迎?

更重要的是,玄學為魏晉追求的核心價值提供了理論依據。按照何晏和王弼的觀點,萬物以無為本,無是最高的真實。要想不虛偽,就只能虛無。一無所有,當然真實;無為則無不為,這就自由。自由而真實,也就漂亮。至於獨立與否,可以暫時不管。

玄學取代儒學,原因即在於此。

但這是具有諷刺意義的。因為士族成為士族,原因在獨尊儒術。熟讀儒家經典,才能世代為官為宦。因此,為了壟斷仕途,就必須堅持儒家路線,讓士族成為統治階級。現在,士族佔領了上層建築,儒學卻丟失了輿論陣地,豈非悖謬?如此悖謬,人心豈能不亂?

當然如此。只不過,亂有亂的意義。

[27]見《晉書·王衍傳》、《世說新語·容止》。

[28]見《世說新語·賞譽》。

[29]見《晉書·王衍傳》。

[30]見《世說新語·輕詆》。

[31]見《晉書·王衍傳》,《世說新語》之《識鑒》、《規箴》。

[32]見《晉書·王衍傳》。

[33]日本文化的雙重性被美國人類學家本尼迪克特寫成了一本廣為流傳的著作,書名就叫《菊與刀》,國內有譯本。