頌之訓為容,其詩為舞詩,阮元說至不可易。詳拙著《周頌說》,今不複述。

如上所解,則全部《詩經》之部類皆以地理為別,雖《頌》為舞詩,《雅》證王朝之政,亦皆以方土國家為部類者。有一現象頗不可忽略者,即除《周詩》以外,一國無兩種之詩。魯宋有《頌》,乃無《風》,其實魯之必有《頌》外之詩,蓋無可疑。即就《周詩》論,豳王異地,雅南異統,雅為夏聲,乃中國之音,南為南方,乃南國之詩。當時江淮上之周人殖民地中兩種音樂並用,故可曰「以雅以南」。今試為此四名各作一界說如下:

《大雅》《小雅》 夏聲

《周南》《召南》 南音(南之意義詳《周頌說》)

王國 東周之民政

豳詩 周本土人戍東方者之詩(說見後)

所謂四方之音

在後來所謂國風之雜亂一大堆中,頗有幾個地理的頭緒可尋。《呂氏春秋·音初》篇為四方之音各造一段半神話的來源,這樣神話固不可當作信史看,然其分別四方之音,可據之以見戰國時猶深知各方之聲音異派。且此地所論四方恰和所謂國風中系統有若干符合,現在引《呂子》本文,加以比核。

甲、南音

禹行功,見塗山之女,禹未之遇,而巡省南土。塗山氏之女,乃令其妾侯禹於塗山之陽,女乃作歌,歌曰:「侯人兮猗。」實始作為南音。周公及召公取風焉,以為「周南召南」。

以「侯人兮」起興之詩,今不見於二《南》,然戰國末人,必猶及知二《南》為南方之音,與北風對待,才可有這樣的南音原始說。二《南》之為南音,許是由南國俗樂所出,周殖民於南國者不免用了他們的俗樂,也許戰國時南方各音由二《南》一流之聲樂出,《呂覽》乃由當時情事推得反轉了,但這話是無法證明的。

乙、北音

有娀氏有二佚女,為之九成之台,飲食必以鼓。帝令燕往視之,鳴若謚謚,二女愛而爭搏之,覆以玉筐,少選,發而視之,燕遺二卵,北飛,遂不返。二女作歌,一終曰:「燕燕往飛。」實始作為北音。

以「燕燕于飛」(即燕燕往飛)起興之詩,今猶在《邶》《鄘》《衛》中(凡以一調起興為新詞者,新詞與舊調應同在一聲范域之中,否則勢不可歌。起興為詩,當即填詞之初步,特填詞法嚴,起興自由耳)。是《詩》之《邶》《鄘》《衛》為北音。又《說苑·修文篇》「紂為北鄙之聲,其亡也忽焉」,《衛》正是故殷朝歌。至於《邶》《鄘》所在,說者不一。

丙、西音

周昭王親將征荊,辛余靡長且多力,為王右。還反涉漢,梁敗,王及蔡公據漢中,辛余靡振土北濟,又反振蔡公。周公乃侯之西河,實為長公(周公旦如何可及昭王時,此後人半神話)。殷整甲徙宅西河,猶思故處,實始作為西音。長公繼是音以處西山,秦繆公取風焉,實始作為秦音。

然則《秦風》即是西音,不知李斯所謂「擊甕叩缶,彈箏搏髀」者,即《秦風》之樂否?《唐風》在文詞上看來和《秦風》近,和《鄭》《王》《陳》《衛》迥異,或也在西音範圍之內。

丁、東音

夏後氏孔甲田於東陽山,天大風,晦盲,孔甲迷惑,入於民室。主人方乳,或曰:「後來,是良日也,之子是必大吉。」或曰:「不勝者,之子是必有殃。」乃取其子以歸曰:「以為餘字,誰敢殃之?」子長成人,幕動坼橑斫斬其足,遂為守門者。孔甲曰:「嗚呼,有疾,命矣夫!」乃作為《破斧》之歌,實始為東音。

今以《破斧》起興論周公之詩在《豳風》。疑《豳風》為周公向東殖民以後,魯之統治階級用周舊詞,采奄方土樂之詩(此說已在《周頌說》中論及)。

從上文看,那些神話固不可靠,然可見邶南豳秦方土不同,音聲亦異,戰國人固知其為異源。

戊、鄭聲

《論語》言放鄭聲,可見當時鄭聲流行的勢力。李斯《上秦王書》:「鄭衛桑間……異國之樂也,今棄擊缶而就鄭衛。」不知鄭是由衛出否?秦始皇時鄭聲勢力尚如此大,劉季稱帝,「朔風變於楚」,上好下甚,或者鄭聲由此而微。至於哀帝之放鄭聲,恐怕已經不是戰國的鄭聲了。

己、其他

齊人好宗教(看《漢書·郊祀志》),作侈言(看《史記·孟子騶子列傳》),能論政(看管晏諸書),「泱泱乎大國」,且齊以重樂名。然《詩·風》所存齊詩不多,若干情詩以外,即是桓姜事者,恐此不足代表齊詩。

《周南》《召南》

《周南》《召南》都是南國的詩,並沒有岐周的詩。南國者,自河而南,至於江漢之域,在西周下一半文化非常的高,周室在那裡建設了好多國。在周邦之內者曰周南,在周畿外之諸侯統於方伯者曰召南。南國稱召,以召伯虎之故。召伯虎是厲王時方伯,共和行政時之大臣,庇護宣王而立之之人,曾有一番轟轟烈烈的功業,「日辟國百里」。這一帶地方雖是周室殖民地,但以地方富庶之故,又當西周聲教最盛時,竟成了文化中心點,宗周的諸侯,每在南國受封邑。其地的人文很優美,直到後來為荊蠻殘滅之後,還保存些有學有文的風氣。孔子稱「南人有言」,又在陳蔡楚一帶地遇到些有思想而悲觀的人,《中庸》上亦記載「寬柔以教,不報無道,南方之強也,而君子居之」。這些南國負荷宗周時代文化之最高點,本來那時候崤函以西的周疆是不及崤函以東大的(宣王時周室還很盛,然渭北已是  狁出沒地,而渭南的人,與散地為鄰者當不遠於鎬京,已稱王了。不知在漢中有沒有疆土,在巴蜀當然是沒有的。若關東則北有河東,南涉江漢南北達二千餘里)。我們尤感覺南國在西周晚年最繁盛,南國的一部本是諸夏之域,新民族(周)到了舊文化區域(諸夏)之膏沃千里中(河南江北淮西漢東),更緣邊啟些新土宇(如大、小《雅》所記拓土南服),自然發生一種卓異的文化,所以其地士大夫家庭生活,「鼓鍾欽欽,鼓瑟鼓琴,笙磬同音。以雅以南,以籥不僭」。《周南》《召南》是這一帶的詩,《大雅》《小雅》也是這一帶的詩,至少也是由這一帶傳出,其較上層之詩為《雅》,其較下層之詩稱《南》。南國盛於西周之末,故《雅》《南》之詩多數屬於夷厲宣幽,南國為荊楚剪滅於魯桓莊之世,故《雅》《南》之詩不少一部分屬於東周之始。已是周室喪亂後「哀以思」之音。

狁出沒地,而渭南的人,與散地為鄰者當不遠於鎬京,已稱王了。不知在漢中有沒有疆土,在巴蜀當然是沒有的。若關東則北有河東,南涉江漢南北達二千餘里)。我們尤感覺南國在西周晚年最繁盛,南國的一部本是諸夏之域,新民族(周)到了舊文化區域(諸夏)之膏沃千里中(河南江北淮西漢東),更緣邊啟些新土宇(如大、小《雅》所記拓土南服),自然發生一種卓異的文化,所以其地士大夫家庭生活,「鼓鍾欽欽,鼓瑟鼓琴,笙磬同音。以雅以南,以籥不僭」。《周南》《召南》是這一帶的詩,《大雅》《小雅》也是這一帶的詩,至少也是由這一帶傳出,其較上層之詩為《雅》,其較下層之詩稱《南》。南國盛於西周之末,故《雅》《南》之詩多數屬於夷厲宣幽,南國為荊楚剪滅於魯桓莊之世,故《雅》《南》之詩不少一部分屬於東周之始。已是周室喪亂後「哀以思」之音。

二《南》有和其他《國風》絕然不同的一點:二《南》文采不艷,而頗涉禮樂:男女情詩多有節制(《野有死麇》一篇除外),所謂「發乎情,止乎禮義」者,只在二《南》裡適用,其他《國風》全與體樂無涉(《定之方中》除外),只是些感情的動盪,一往無節制的。

《周南》《召南》是一題,不應分為兩事,猶之乎《邶》《鄘》《衛》之不可分,《左傳》襄二十九,吳季札觀樂於魯,「為之歌《周南》《召南》」固是不分的。

詩的階級

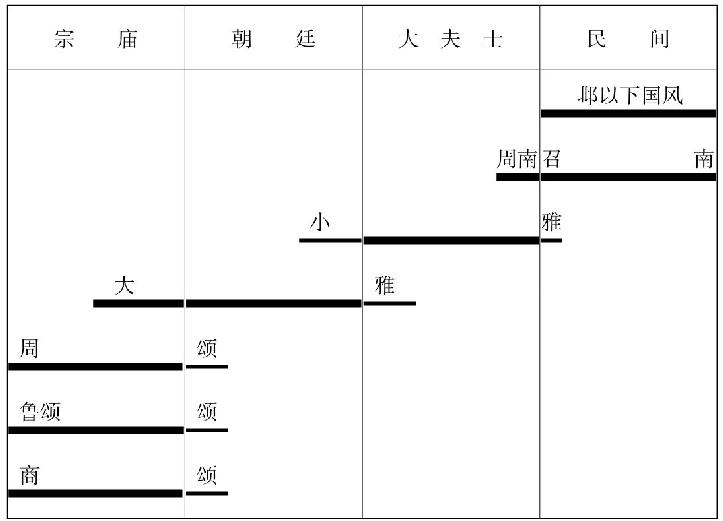

以地望之別成樂系之不同,以樂系之不同,成《詩三百》之分類,既如上所說,此外還有類分《詩三百》的標準嗎?曰應該尚有幾種標準,只是參證的材料遺留到現在的太少了,我們無從說確切的話。然有一事可指出者,即《頌》,《大雅》,《小雅》,二《南》,其他《國風》,各類中,在施用的場所上頗有一種不整齊的差異。《大雅》一小部分似《頌》,《小雅》一小部分似《大雅》,《國風》一小部分似《小雅》。取其大體而論,則《風》《小雅》《大雅》《頌》各別;核其篇章而觀,則《風》(特別是二《南》)與《小雅》有出入,《小雅》與《大雅》有出入,《大雅》與《周頌》有出人,而二《南》與《大雅》,或《小雅》與《周頌》,則全無出入矣。此正所謂「連環式的分配」,圖之如下:

今試以所用之處為標,可得下列之圖,但此意僅就大體言,其詳未必盡合也。

〔注〕《邶》《鄘》《衛》以下之《國風》中,只《定之方中》一篇類似《小雅),其餘皆是民間歌詞,與禮樂無涉(王柏刪詩即將《定之方中》置於《雅》,以類別論,固可如此觀,然不知《雅》乃周室南國之《雅》,非與《邶風》相配者)。

故略其不齊,綜其大體,我們可說《風》為民間之樂章,《小雅》為周室大夫士階級之樂章,《大雅》為朝廷之樂章,《頌》為宗廟之樂章。

詩篇之次序

今見《詩三百》之次敘是絕不可靠的,依四始之義,這次敘應該是不可移的,至少首尾如此。但這是後來的系統哲學將一總集化成一個終始五德論的辦法,是不近情理的。不過傳經者既以詩之次序為不可移,乃有無數的錯誤,即如《大雅》內時代可指的若干詩中,因有一篇幽王時的詩在前,乃不得不將以後的詩都算在幽王身上了。這個毛病自宋人起已看出來,不待多所辯證,現在但論《大雅》中幾篇時代的錯誤。

《大雅》的時代有個強固的內證。吉甫是和仲山甫、申伯、甫侯同時的,這可以《崧高》《烝民》為證。《崧高》是吉甫作來美申伯的,其卒章曰:「吉甫作頌,其詩孔碩。其風肆好,以贈申伯。」《烝民》是吉甫作來美仲山甫的,其卒章曰:「吉甫作誦,穆如清風。仲山甫永懷,以慰其心。」而仲山甫是何時人,則《烝民》中又說得清楚:「四牡彭彭,八鸞鏘鏘。王命仲山甫,城彼東方。四牡騤騤,八鸞喈喈。仲山甫徂齊,式遄其歸。」《史記·齊世家》:

蓋太公之卒百有餘年(按,年應作歲,傳說謂太公卒時百有餘歲也),子丁公呂伋立。丁公卒,子乙公得立。乙公卒,子癸公慈母立。癸公卒,子哀公不辰立(按,哀公以前齊侯謚用殷制,則《檀弓》五世反葬於周之說,未可信也)。哀公時紀侯潛之周,周烹哀公而立其弟靜,是為胡公。胡公徙都薄姑,而當周夷王之時。哀公之同母少弟山,怨胡公,乃與其黨,率營丘人襲殺胡公而自立,是為獻公。獻公元年,盡逐胡公子,因徙薄姑都治臨菑。九年,獻公卒,子武公壽立。武公九年,周厲王出奔於彘,十年王室亂,大臣行政,號曰共和。二十四年周宣王初立。二十六年武公卒,子厲公無忌立。厲公暴虐,故胡公子復入齊,齊人欲立之,乃與攻殺厲公,胡公子亦戰死。齊人乃立厲公子赤為君,是為文公,而誅殺厲公者七十人。

按,厲王立三十餘年,然後出奔彘,次年為共和元年。獻公九年,加武公九年為十八年,則獻公九年乃在厲王之世,而胡公徙都薄姑在夷王時,或厲王之初,未嘗不合。周立胡公,胡公徙都薄姑,則仲山甫徂齊以城東方,當在此時,即為此事。至獻公徙臨菑,乃殺周所立之胡公。周未必更轉為之城臨菑。《毛傳》以「城彼東方」為「去薄姑而遷於臨菑」,實不如以為徙都薄姑。然此兩事亦甚近,不在夷王時,即在厲王之初,此外齊無遷都事,即不能更以他事當仲山甫之城齊。這樣看來,仲山甫為厲王時人,彰彰明顯。《國語》記魯武公以括與戲見宣王,王立戲,仲山甫諫。懿公戲之立,在宣王十三年,王立戲為魯嗣必在其前,是仲山甫猶及宣王初年為老臣也(仲山甫又諫宣王科民,今本《國語》未紀年)。仲山甫為何時人既明,與仲山甫同參朝列的吉甫申伯之時代亦明,而這一類當時稱頌之詩,亦當在夷王厲王時矣。這一類詩全不是追記,就文義及作用上可以斷言。《烝民》一詩是送仲山甫之齊行,故曰:「仲山甫徂齊,式遄其歸。吉甫作誦,穆如清風。仲山甫永懷,以慰其心。」這真是我們及見之最早贈答詩了。

吉甫和仲山甫同時,吉甫又和申伯同時,申伯又和甫侯一時並稱,又和召伯虎同受王命(皆見《崧高》),則這一些詩上及厲,下及宣,這一些人大約都是共和行政之大臣。即穆公虎在彘之亂曾藏宣王於其宮,以其子代死,時代更顯然了。所以《江漢》一篇,可在厲代,可當宣世,其中之王,可為厲王,可為宣王。厲王曾把楚之王號去了,則南征北伐,城齊城朔,薄伐 狁,淮夷來輔,固無不可屬之厲王,宣王反而是敗績於姜氏之戎,又喪南國之人。

狁,淮夷來輔,固無不可屬之厲王,宣王反而是敗績於姜氏之戎,又喪南國之人。

大、小《雅》中那些耀武揚威的詩,有些可在宣時,有些定在厲時,有些或者在夷王時的。既如此明顯,何以《毛序》一律加在宣王身上?曰這都由於太把《詩》之流傳次序看重了:把前面傷時的歸之厲王,後面傷時的歸之幽王,中間一段耀武揚威的歸之宜王。不知厲王時王室雖亂,周勢不衰,今所見《詩》之次序是絕不可全依的,即如《小雅·正月》中言「赫赫宗周,褒姒滅之」,《十月》中言「周宗既滅」,此兩詩在篇次中頗前,於是一部《小雅》,多半變作刺幽王的,把一切歌樂的詩,祝福之詞,都當做了刺幽王的。照例古書每被人移前些,而大、小《雅》的一部被人移後了些,這都由於誤以《詩》之次序為全合時代的次序。

《大雅》始於《文王》,終於《瞻卬》《召旻》。《瞻卬》是言幽王之亂,《召旻》是言疆土日蹙,而思召公開闢南服之盛,這兩篇的時代是顯然的。這一類的詩不能是追記的。至於《文王》《大明》《綿》《思齊》《皇矣》《下武》《文王有聲》《生民》《公劉》若干篇,有些顯然是追記的。有些雖不顯然是追記,然和《周頌》中不用韻的一部之文辭比較一下,便知《大雅》中這些篇章必甚後於《周頌》中那些篇章。如《大武》《清廟》諸篇能上及成康,則《大雅》這些詩至早也要到西周中季。《大雅》中已稱商為大商,且云「殷之未喪師,克配上帝」,全不是《周頌》中「遵養時晦」(即「兼弱取昧」義)的話,乃和平的與諸夏共生趣了。又周母來自殷商,殷士裸祭於周,俱引以為榮,則與殷之敵意已全不見,至《蕩》之一篇,實是說來鑒戒自己的,末一句已自說明了。

《大雅》不始於西周初年,卻終於西周初亡之世,多數是西周下一半的篇章。孟子說:「王者之跡熄而《詩》亡,《詩》亡然後《春秋》作。」這話如把《國風》算過去,是不合的,然若但就《大雅》《小雅》論,此正所謂王者之跡者,卻實在不錯。《大雅》結束在平王時,其中有平王的詩,而《春秋》始於魯隱之元年,正平王之四十九年也。

(選自《中國古代文學史講義》)