「嗨,約翰。該醒醒啦。」

我翻了個身,向Caffie點點頭,Caffie是我的個人機器人助理。她是仿照Robotbase公司在2015年開發的一款私人機器人的樣子製作的。她有一個特別的橢圓形「腦袋」,運行起來就跟一部iPad似的,上面會顯示出一張活潑的年輕女子的臉龐,並且有著大大的藍眼睛。我和芭芭拉給她起名叫Caffie,是因為每天早晨她就和咖啡因一樣,督促我們開始新的一天。

「芭芭拉去工作了,」Caffie在我坐起來時說,「她給你留了一段小視頻。你想看嗎?」

「好的,謝謝。請放吧。」

屏幕上Caffie臉的位置出現了芭芭拉的臉。「嗨,親愛的。我要去和蘇珊碰面,跟一個準備結婚的潛在客戶聊聊。他們很顯然有著很大的一筆預算,所以我倆非常興奮。午飯時間應該可以回到家。」屏幕上再次出現了Caffie的臉。「要不要來點兒現磨咖啡?如果你願意,我還可以把樓下的室溫調高點。」她這樣提議道。

「好的,就跟平時一樣就行,謝謝。」Caffie可以跟我們的智能房屋溝通。從本質上來講,她真的是一個非常聰明的用戶界面,具有語音和面部識別的特色功能,還可以將之轉換成房子裡的智能設備能夠理解的代碼或行為。這個功能真的非常棒,因為如果早晨起來要先讓某個人寫好代碼,然後才能泡杯咖啡的話,那可真就堪稱是件殘忍的事情了。

我去衛生間時,Caffie就待在外面的客廳裡。雖然很多稍微年輕一點兒的人似乎並不在乎自己的機器人是否在觀看他們如廁,但我仍然感覺這怪怪的。從那個角度來看的話,擬人化確實是個相當私人的過程。然而,我們的確有個智能廁所,所以如果通過我的晨間活動推斷出我存在某一健康問題的話,那麼Caffie當天就會讓我知道。不同的是,她不會直接告訴我消化系統可能出了什麼問題,而是會往我要喝的水裡加點兒維生素或者其他能讓我康復的東西。

我早就不再量化自己的身體狀況了,至少不會每天都這樣做了。原來,我要花很多的時間才能弄清楚如何優化自己的飲食,而現在只要我的飲食出現不均衡了,Caffie就會提醒我。她還會幫我控制飲食,包括鎖上我們放薯片的櫃子,給我看看自己最胖時的照片,等等。當然,這些都是我通過程序讓她這樣做的。雖然聽起來很像老大哥的做派,但她只不過是我的個人偏好的一種表現而已。儘管如此,當我在深夜看科幻電影,而她卻不讓我吃薯片時,我仍然會感覺火冒三丈。但她本質上就是我,所以我實際上只不過是在跟自己生氣而已。

雖然這聽起來很複雜,但慢慢也就習慣了。

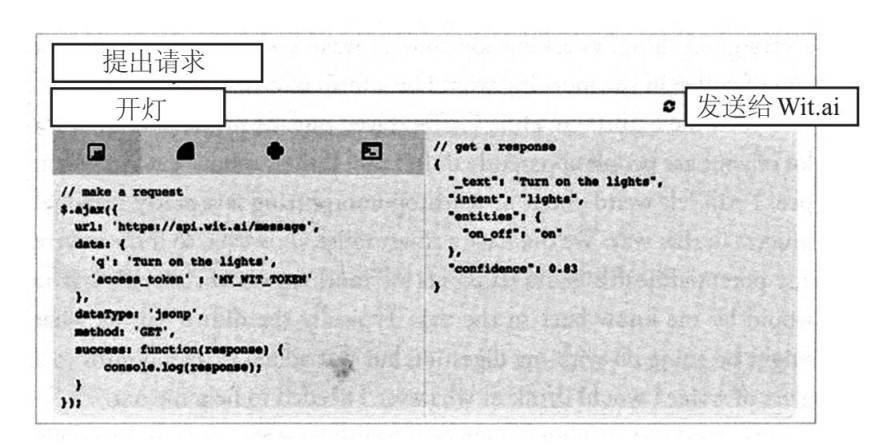

能夠保障Caffie這樣的程序得以成功的很多技術的創新都源自於一家叫作Wit.ai的公司,它關注的重點是為物聯網創造自然語言指令。這是極為智能的,因為它能幫助程序員把人類語言翻譯成設備可以理解的代碼。2014年,這家公司被臉譜網收購。所以現在你可以僅僅通過說話並使用基本指令,就可以向朋友發送信息了。能夠直接說「發照片」這樣的短語,就意味著跟許多年前相比,人們很少打字了。自2017年以來,我大拇指上打字打出來的繭子都沒了。

下圖來自Wit.ai網站,說明了其服務的運作流程:

酷吧?雖然這項服務最開始是方便開發者開發應用程序用的,但隨著它變得越來越簡單,普通消費者也能用它來開發自己的應用程序了。另外,Wit.ai「從每一個互動交流中學習人類語言,還利用了社區,所獲得的信息會在開發者之間共享」。這種語言綜合學習法被用來幫助構建適用於所有人工智能系統的道德標準。與程序員和普通大眾一同工作的倫理學家們發現,相比根據猜測進行情景構建,對人們真正想讓物聯網如何塑造其生活進行分析則容易得多。幸運的是,馬克·扎克伯格已經同意這樣使用該公司的知識產權,因為他認識到共同道德標準同樣會給臉譜網帶來新的收入來源。當人們以能夠反映其價值觀的方式使用這項服務時,廣告商們便可以更加準確、公開地鎖定目標用戶。同時,這其中的利潤臉譜網還可以分得一杯羹。每個人都是贏家。

這個概念後被稱為「設計價值觀」(VbD),是根據「設計隱私」(PbD)的政策框架來設定的。雖然設計隱私的運行方式有多種,但其基本原則卻為人們選擇如何控制自己的個人數據提供了一些方法。要做到這一點,就必須在程序面向大眾推出之前,就把隱私措施嵌入程序的設計當中。該程序還必須透明,必須以用戶為中心。這樣,個人用戶才能充分明白自己的數據在交易過程中是如何被使用的,是在哪裡被使用的。隱私管理的困難之處大多在於,它必須在個人數據已經被追蹤或出售之後,才能加以處理。讓用戶在數據被追蹤之前就知道自己的數據可能會被如何使用,這就把控制其身份的權力交到了他們的手裡。他們仍然可以在自己認為合適的情況下,與廣告商、品牌商或其他任何人互動。設計隱私意味著他們可以對想與之互動的人及相應的理由進行管理,並為二者互動提供一個框架。

設計價值觀為個人提供了同樣的框架,卻在人與人互動的標準隱私的基礎上,增加了一層道德語境的信息。例如,我朋友戴維在市場營銷與公關部門工作,他會通過社交網站進行很多共享。他對自己的個人數據一清二楚,並把它放在個人云端加以保護。這樣,廣告商和品牌商就知道如何以及何時跟他接觸,推送他可能想買的任何產品。從戴維這方面的生活來看,設計隱私就滿足了他的要求。然而,精神信仰也是戴維生活的一大部分。他練習冥想,還在一所學校開課,幫助人們探索其生活中信仰的意義。就戴維關注這些理念的這部分生活而言,設計價值觀的方法則比單純的產品定位更能有效地對應到他。設計價值觀還有助於讓某些公司明白自己不應該接觸戴維,如酒類品牌,因為根據他的信仰來看,他是不喝酒的。這樣,設計價值觀就可以做到讓人們管理自己的數據,不僅僅用於追蹤有關其生活的一般統計數據(年齡、性別、位置),還有構成其生活的更深層次的道德信仰的數據。

設計價值觀的理念體系還延伸到了物質世界裡,從人們的個人數據及數字習慣獲得信息。例如,如果一個人愛護環境,他就可能會在家裡省電,從而造福整個社區。這可以從他所在的電網判斷得知。儘管通過普查或調查數據可以間接測量人們的價值觀,但如今的信息變得越來越細碎化了,因為人們的行為是通過其手機及周圍世界裡的傳感器來測量的。

「你想聽聽新聞嗎?」我剛從衛生間出來,Caffie就這樣問我。

「好的。」我說,她便打開了全國公共廣播電台。我站在樓梯的最高處,輕輕地揪起Caffie,把她拿到廚房來。雖然多年以前,本田的工程師們就已經研發出了阿西莫機器人,可以實現在樓梯上行走並轉彎,但跟Caffie這樣帶車輪的機器人相比,那還是太貴了。另外,我還真有點兒喜歡讓她依賴我做些事情。

等我喝完咖啡,吃完早餐,屏幕上的廣播圖標不見了,出現了Caffie的臉。「你要不要聽聽社區的國民幸福總值數據?」

「好的,請說。」我答道。

「首先,總體來看,過去24小時裡人們的生活滿意度分數有所上升,」Caffie說道,「我檢查了人們在社交媒體上發的帖子,這看起來是由於昨天氣溫上升引起的。」Caffie得出這些結果所使用的方法,是由賓夕法尼亞大學的研究者們開創的,是該校「世界幸福項目」的部分內容。研究者們發現,一來,通過收集社區成員的發帖可以推測一個社區的幸福狀態;二來,從該數據獲得的信息在從市場營銷到醫學,再到國家安全等各個學科領域都有實際用途。其他公司已經這樣做了一段時間了——就拿致病天氣(Sickweather)公司來說,它從社交媒體帖子中提取有關疾病的信息,這對孩子仍在上學的父母來說是極其有幫助的。借此,我們可以非常準確地知道是否應該讓孩子待在家裡,以免感染最新的流感,還可以瞭解附近的任何動態。

「嗯,」Caffie繼續說道,「環境分數有所下降。」

「我猜這是因為少年棒球聯賽開始了,對吧?興奮的家長們忘記處理裝水的瓶子了,或者是有其他情況?」當我說「水」時,智能冰箱上的圖標「砰」的一聲亮了。如果我再說「倒水」的話,它就會往杯子裡倒水,但我沒理它。

「正是,」Caffie說,「我剛跟鎮裡的生活垃圾分類維護站聯繫,他們報告說現在的垃圾比平時要多。」

「他們會被罰款嗎?那些家長們?」

Caffie栩栩如生的腦袋上下搖晃著。「是的,因為他們是在公園裡。通過他們的可穿戴設備,可對其全球定位信息與其購買水的地方及所攝取的水量進行交叉比對。」

「但那只是在他們選擇加入環保價值觀行動的前提下,對嗎?」咖啡的香味還留在空氣中,所以我開始另煮一壺。Caffie知道沒必要請求我允許由她來替我做——雖然我把煮第一壺咖啡的權利讓給了她,我依然樂意保持煮咖啡的習慣。

「是的,」Caffie說,「這就跟把薯片鎖在櫃子裡一樣。只有他們做出自己將來想要阻止的行為時,他們報名參加的項目才會加以罰款。這實際上是一種雙贏。如果他們記得回收利用,那麼大家皆大歡喜。如果他們忘記了,他們會因為罰款而生氣,但所罰的錢會被用於清理環境。」

「而那些害怕大政府,或者認為這項技術有侵略性的人會怎樣?」

「他們可能還沒有報名參加這些項目呢,」Caffie笑著說,「而且沒有私人機器人。」

「今天附近小區的心理健康分數如何?」我問。這些指標指的是社區裡人們的情緒健康。他們都參加了一個允許把面部及生物計量信息向其他參與者公開的項目。

「哈里昨天似乎有些寂寞。」Caffie說。哈里是個鰥夫,住在離我三戶遠的房子裡。他每天早晨和下午都會出去遛自己的金毛犬。每次見到他,我都會喊一句「嗨,哈里!」,而他則會朝我使勁揮揮手,然後走開。

「你怎麼能看出來?」我問,「一般情況下,我看他似乎挺堅定的。他的狗把他拽得不輕,所以他可能只不過是光顧著不要摔倒了呢。」

「我身上裝有瞳孔級別的分析設備。就像你說的,他的臉確實表現出強體力活動的狀態。但他瞳孔的收縮方式卻說明他很憂鬱。」

「真不幸,」我說,「這幾天他有沒有向社區發送什麼需求?有沒有我可以幫他買的東西?我猜他也不是一個Oculus Rift用戶,所以我也不能試著跟他在虛擬世界聊天。」

「他沒有發佈任何需求,他在虛擬世界也不太活躍,」Caffie說道,「但根據基於雲的最深層的人工智能,這個可以以十億分之一秒的速度獲得全世界信息的技術,我有一個建議。」

它的話音給人一種不祥的預感。

「什麼建議?」我問。

「他剛剛出門去遛狗了。」Caffie眨眨眼,「至於他可能有什麼需要,為什麼你不親自去問他呢?」

在智能時代追求意義

請按照「If I Only Had a Brain」的調子唱:

如果你關注的是錢財,增長看起來就十分實在,且只有錢能發揮作用。

從經濟上來說,對不起,但你的理論有漏洞,你得衡量心。

說金錢不能增強幸福,我知道這乍聽起來不可信,但也該重新開始。

請放開心胸,不要小氣無禮,還有很多指標能讓你繁盛,在你開始衡量心的時候。

哦,我知道是為什麼,你在努力理解。但現在不要擔心,我那愛數據的朋友。這是開始,不是結束。

所以不要給自己壓力,關於我說的那些指標,像教育、健康和藝術。

因為時代在變,經濟在重組,現在我們得衡量心。

——約翰·C·黑文斯,為國民幸福總值大會而寫,2014年

我知道,我開篇寫的故事看起來有點兒嚇人。Caffie及其數據極具侵略性。對於不喜歡政府或者他人對自己瞭如指掌的人來說,這個未來場景可能會引起擔憂。

這不無道理。

但需要提醒的是,我上面所講的所有追蹤的例子,此刻正在或者可能正在你和你的數據身上發生,只不過是你不知道而已。想像一下無數個在線及在你周圍的Caffie機器人,正在未經你同意或在你不知情的情況下,通過物聯網獲取有關你身份的信息。而它們所收集的所有數據都不會直接給你帶來任何好處。或者即便能給你帶來好處,你也可能不知道,因為在這個事情上根本沒人徵詢過你的意見。這個情景會好一些嗎?

經過對人工智能和新興技術的大量研究,我已經意識到,在不遠的將來,做人也是件需要技術的事。我們今天使用的工具、應用和設備將來只會囊括我們更多的意識。

或許那時斷電就不會這麼頻繁了,或許電池永遠都不會耗盡。或許無線網將無處不在,所以人們就不用擔心自己的情緒識別工具或生物計量傳感器不能使用。或許不使用任何技術的人與人之間的互動就會看起來非常落後,就跟今天我們看待學習古拉丁文的人一樣。

好吧,那會很奇怪的。

但如果把我們的幸福數據向大眾公開的話,就會給人類帶來一種責任義務,正如我在上文有關的Caffie情節裡所描述的一樣。可能躲進某種虛擬或增強現實中,從而避免與他人接觸會比較容易,但儘管如此,我們的心靈和精神將會一直渴望與他人的接觸,而不會只滿足於技術帶來的好處。

然而,我們必須要面對的一個風險是技術會讓我們更加容易避免和處於困境的人接觸。我以前曾寫過,增強現實隱形眼鏡的程序設定可以不讓用戶看到無家可歸的人,或者可以避免提到不愉快話題的新聞。我們現在就已經在借助低等技術這樣做了。但如果機器取代了我們的工作,或者承擔了原來需要我們大量思考的工作的話,將來我們必然會渴望幫助他人能夠帶來的那種天然的激勵。

或許,未來的毒販將會是經營非營利性機構的人,他們為某些特定人群提供機會,使其通過參加志願活動來增強自尊。或許最受歡迎的電子遊戲會允許用戶給有需要的孩子們上課,或許解決全球飢餓等問題。

那也會很奇怪。

但難道你不想接受挑戰嗎?難道你不渴望別人認可你所擁有的技能與天賦,從而在這個世界上充分發揮自己的潛力嗎?我想。令人興奮的是,包括人工智能在內的許多新興技術可以幫助我們認識到我們的才能可以給周圍的人帶來多麼大的影響。但在一個消費主義世界釋放的大數據,其中的限製作用是極其巨大的。它要求我們關注自己多過他人。我們掙錢是為了購買產品。我們消費媒體是為了自己娛樂,是為了瞭解我們想要購買的產品。

但隨著人工智能和自動化的到來,我們可能無法掙到足夠的錢來購買產品。我們將買不起在失去工作而又找不到其他意義的生活中所需要的娛樂。那麼,當普遍的自動化到來時,我們還有什麼選擇呢?

1.絕望。這永遠是個選擇,永遠不會短缺。

2.追求享樂。很有吸引力,但很有限。而且快樂通常由我們所逃避的痛苦來定義。

3.追求意義。答對了。

快樂跟幸福很像。你可以追求快樂,但它起伏不定,而且最後通常會留下一片毫無意義的空白。追求意義則是一個持續的旅程,而且無論有無技術的幫助,你都可以追求意義。開始或結束的權利都在你。

GNH和GPI——新經濟指標

在《入侵未來》一書中,我詳細描述了國民幸福總值(GNH)這一概念的產生。在羅伯特·肯尼迪的一篇演講的啟發下,不丹第四任國王吉格梅·辛格·旺楚克創造了GNH這個術語。由於不丹國信仰佛教精神,他覺得GDP不能準確衡量不丹的情況。隨後,與其一同合作的卡瑪·烏拉創建了不丹研究中心,並發明了一個調查工具,通過一系列指標衡量不丹的幸福。相對於主要關注財政方面的GDP,這些指標關注的是金錢之外的領域。

下表是GNH指標的示例圖,由非營利性機構幸福同盟製作而成。我是該機構董事會的成員,其創始人勞拉·慕西坎斯基的研究成果讓我瞭解了為制定政策而衡量幸福的本質所在。

這組數據是根據該機構進行的一次GNH指數調查的結果而得出的。此工具的開發,是為了給不丹的指數與測量提供一個模型。對此,勞拉在為瓦爾登大學寫的一篇題為「公共政策中的幸福」的論文中已經有所描述:

幸福運動代表著一個新範式的產生。按照此範式構建的社會、經濟和環境體系是為了在一個可持續環境下鼓勵人類追求幸福。不丹已經採納國民幸福總值(GNH)的衡量方法,用以確定社會的成功度,而不是純粹依靠經濟目標或國內生產總值來衡量。在不丹,政策的頒行需要首先使用一種GNH篩查工具進行篩查。在英國,幸福指數被用來收集數據,而政府也開始探索這些數據在政策制定中的應用。經調整,不丹的GNH政策篩查工具被基層活動分子所採納,為每個人都提供了一次參與幸福運動的機會。

我建議你盡可能地花15分鐘的時間,參與一下GNH調查。調查鏈接在這裡:http:// survey.happycounts.org/survey/directToSurvey。就跟講價值觀那一章裡的調查問卷一樣,這個調查也是根據生活滿意度、精神健康及時間平衡來進行提問的。它問到了社區活力問題,以及你是否信任你所生活地區的鄰居、商家及陌生人。它還會問你感受到被愛的次數,以及你是否可以經常接觸到藝術文化。換句話說,它會問一些你自己可能不會經常問自己的問題。大多數時候我們會考慮如何掙錢,或者如何獲得快樂。而且由於我們常常認為掙錢能夠帶來快樂,所以我們從來沒有打破這個循環。但有了這種衡量其他類型指標的GNH調查,我們就可以做到了。

為撰寫《入侵未來》一書,我還就這個問題採訪了我的朋友喬恩·霍爾,他是人類發展報告部門的負責人,該部門隸屬於聯合國開發計劃署。在經濟學界,他是全世界各國執行GNH等測量指標領域的思想領袖。2013年,我問他「超越GDP運動」(包括GNH、真實發展指數等度量標準,後者下文將有描述)的未來發展趨勢如何。他是這樣回答的:

5年以後,我覺得人們將會利用這種數據來實施政策。20年後,這將會產生根本性的改變。幸福可能會徹底地改變政府機器的運作方式。我們將會重新規劃各個部門的合作方式以及決策方式。這會改變一切。

喬恩還參與了最近的《全球幸福報告》的編寫過程,該報告是與聯合國共同編寫的,由著名經濟學家約翰·海利威爾、理查德·萊亞德和傑弗裡·薩克斯負責編撰。這種報告和像勞拉的調查問卷之類的調查,其目的不是簡單的測量情緒而已,還是為了激發真正的改變。衡量幸福不是個一時流行的趨勢,而是一種直達根本的方法。

在這點上,我開頭寫的故事就是為了展示將來這類數據如何通過人工智能及大數據,從而與我們的生活結合在一起。這就是我認為人工智能及新興技術將最能發揮積極作用的地方——這樣,我們便可以知道如何向外界展示我們的身份,從而能夠給予並獲得我們所需的東西,能夠不通過錢而增強幸福感。這可能聽起來很複雜,但複製人的思維、給機器灌輸意識同樣也不簡單。

真實發展指數(GPI)提供了另一套類似GNH的度量指標,旨在超越GDP並更加全面地衡量幸福。目前,GPI在美國的幾個州得到了採用,其中包括馬里蘭州和佛蒙特州。以下是馬里蘭州網站上對GPI的描述:

真實發展指數(GPI)承認經濟活動減損了自然和社會資本,從而為公民及政策制定者提供了富有成效的洞察。另外,GPI的設計是為了衡量可持續經濟福利,而不僅僅是經濟活動。為做到這一點,GPI將三個簡單基本原則囊括進了其方法論:

解釋說明收入不平等問題;

把國內生產總值未包括在內的非市場利益列入在內;

找出並剔除負面的東西,如環境惡化、人類健康影響及休閒時間的喪失等。

GPI的提倡者找出了26項指標,並填入對應的可驗證數據。舉例來講,爆炸性增長的城市擴張所帶來的純粹經濟活動對GDP的貢獻很大。然而,伴隨城市擴張而來的是非經濟方面的代價,如通勤時間延長、交通擁堵日益嚴重、土地非農化及汽車事故等。簡言之,僅僅因為我們正在一個經濟體系中實現金錢流轉,並不一定意味著我們選擇的是可持續道路,也不意味著我們處於繁榮狀態。

我曾為《衛報》寫過一篇關於GPI的文章,我在文章中指出,GPI考慮了GDP沒有考慮的因素:即複式記賬法的核心原則。舉例來說,如果你經營一家零售店,你不能只根據毛利潤來衡量成功。或許你能把所有產品都賣掉,但是你得先除去員工工資及日常管理費用,然後才能算出淨利潤或實際利潤。但令人震驚的是,GDP卻不使用這種方法,而是僅僅通過關注增長指標來衡量最終的結果。所以,正如上一段引文所描述的,當人們遷往一個城市並在那裡找到工作的話,該城市的GDP就可能會增長。但與此同時,這些人在上下班的交通過程中也毀掉了那裡的環境和空氣。這些都會給人們的生活帶來消極影響,而且一旦造成損害就會引起醫療保健費用或稅收的增加。

瑪爾塔·切羅尼博士在我們的採訪中表示,「GPI告訴我們的頭號消息就是:增長有好有壞」。瑪爾塔是佛蒙特州德納拉·梅多斯研究所的執行主任,她的使命就是利用系統思考及協作學習讓經濟學與這個有限星球的現實對接。「就GDP而言,增長總是被看作好的事情——甚至某地遭受颶風襲擊這樣的事情也是如此,因為災難過後的清理工作可以創造就業機會。但颶風究竟從哪些方面提高了人們的幸福感呢?從這個思路來看,增長本身就是一個不完全的度量標準。」

GPI另一個關鍵方面在於,它的設計是為了衡量那些在GDP範疇下往往無法進行標價的東西。從這層意義上來說,GPI是介於GDP和類似GNH等之間的中間衡量指標。正如切羅尼所指出的:「我們正在確保圍繞GPI所做的一切努力能夠反映一種得到充分理解的共同願景,而不是僅能給出一個有大略想法而缺乏具體意向的零星指標。」收入不平等,這個除了GPI之外目前尚未納入這類主要綜合指標衡量範圍內的指標,就是其中一個很有說服力的例子。這意味著,就女性、少數群體及殘障人士問題而言,GPI能夠提供比GDP更加豐富的數據。通過具體的金錢數字量化,它還有助於衡量對在家照顧孩子而不是在外工作的人所做的努力。比如,就增強社區及整個世界的幸福感而言,全職父母這樣的「工作」算不算數呢?

馬里蘭州表示這算數,至少從其衡量「家務勞動價值」的真實發展指數來看確實如此:

由個人、家人及家庭完成的家務勞動對本州經濟的運行至關重要。我們需要無償的家務勞動、子女教育及在家裡完成的其他活動來支持個人的經濟活動,卻在經濟活動的標準考量中忽略這些因素……找到能夠準確衡量家務勞動的方法有助於理解我們的孩子及最脆弱的成年人的關鍵需求是否得到滿足、我們是如何應對工作時間的逐日增加,以及在日常維護需求尚未得到滿足的情況下,我們的收入有多少用到了修理房子或汽車上。

為幫助計算家庭收入,馬里蘭州政府使用了被稱為「美國人時間使用調查」(ATUS)的工具,對許多度量指標進行衡量,包括照顧兒童、志願活動及社交活動等。利用ATUS數據,該州繼而將有關馬裡蘭家政服務人員的數據與人們在無償家務勞動上所花的時間進行比較。其中的邏輯假設是,如果人們不自己做家務的話,他們就得雇別人做。以下是馬里蘭州所使用的最終計算公式:

(馬裡蘭人每年在家務上所花費的時間)×(家政人員的工資水平)

想像一下,如果再加上傳感器、社交網絡和物聯網的幫助的話,這種數據將會變得多麼翔實。調查問卷中的絕大部分猜測和偏見,將由有關我們的行為及意圖的實時監測數據所取代。再加上對我們的偏好或價值觀的監測數據,那麼,我在本章開頭所寫的故事也就不顯得那麼遙不可及了。

虛擬的公正旁觀者

在我最喜愛的書中,有一本是德國經濟學羅德學者E·F·舒馬赫寫的,他在牛津大學任教。書名叫作「小的是美好的」,於1973年首次出版。這是一本顛覆性的著作,它提醒人們注意防範把增長視作經濟最終目標的所謂「科學」方法所帶來的危險。《泰晤士報文學增刊》把這本書列入「二戰」後出版的影響力最大的100本書的書單。而且舒馬赫對西方經濟學的批判,對今天可持續性和環境問題的思想也產生了深遠影響。以下內容摘自該書的序言部分,由西奧多·羅薩克介紹舒馬赫的思想:

為了追求其預測的成功,它不斷希望並祈禱人們永遠不能成就更好的自我,永遠都只是貪婪的社會白癡,除了賺錢花錢、賺錢花錢,就沒有別的好事可做,這又算哪門子的科學呢?這就像舒馬赫告訴我們的:「當現有的『精神空間』無法用更高層次的動機填充時,那麼它就必然會被某些低層次的東西所填充——那種在經濟計算中合理存在的狹隘、卑劣、算計的生活態度。」我們需要一種更加高尚的經濟學,一種不怕探討精神、意識、道德目的和生活的意義的經濟學,一種旨在教育並提升人們而不是只衡量其低級行為的經濟學。

既然我們能夠通過傳感器和數據來衡量情緒和幸福,那麼現在是否是對GDP進行演化的時刻?GPI所包含的衡量指標為這個過程提供了一個很好的開始,因為它是對GDP的一種補充,而且超越了財務衡量指標,把公民價值觀包括在內。事實上,這將是對GDP創造者的想法的一種支持。桑卡蘭·克裡希納在其文章「偉大的數字迷信」中指出:「GDP概念的創建及測量的先驅西蒙·庫茲涅茨和約翰·梅納德·凱恩斯曾警告過人們,不要忘記GDP只不過是對社會經濟活動總和的一種測量標準而已,尤其是不要把GDP與社會福利相混淆。」

現代經濟學之父亞當·斯密的著作《國富論》是人們最常引用的經典,書中對其著名的「看不見的手」的概念進行了描述。亞當·斯密據此宣稱,自由市場下人們為獲得最大化個人所得所做的努力對社會也有益。但西蒙·庫茲涅茨等後來的學者們指出,人們對斯密在這方面的思想的強調過於嚴重。事實上,斯密在另外一本書《道德情操論》中說道:「無論一個人看起來可能有多麼自私,他本性裡顯然還是隱藏著某些原則的。這讓他對他人的命運感興趣,並會給別人以必要的幸福,雖然除了看到別人幸福之外,他不會從中得到任何好處。」

儘管斯密在兩本書中表達的思想似乎自相矛盾,但事實上,二者是互為補充的。錢作為一種價值比較標準或者一種滿足我們基本需求的途徑,在我們的生活中永遠都發揮著重要作用。但至於道德情操方面,斯密就「公正的旁觀者」的思想進行了大量的討論。「公正的旁觀者」代表了我們的一種意識,它促使我們為他人做好事,從而被看作是「可愛」或討人喜歡的人。在利他主義本質下,我們可以通過幫助他人而增強自己的自尊心。與此類似,成為社會中「可愛」的人也可以確保我們得到愛的回報。

如果我們會優先考慮他人的命運,而不是自我的財富增長,那麼這個世界將會是什麼樣子?

如果我們通過衡量自己創造出來的幸福來衡量最大化的個人利益,那麼這個世界將會是什麼樣子?

世界將會變得不可思議。

那麼,為何我們如此關注經濟語境下的斯密的思想呢?我曾對拉塞爾·羅伯茨進行過採訪,徵詢他在該問題上的想法。他是斯坦福大學胡佛研究所的研究員、熱門播客節目EconTalk的主持人。羅伯茨最近完成了一本書——《亞當·斯密如何能改變你的生活》,是關於亞當·斯密的《道德情操論》的。關於GDP及其所關注的核心,拉塞爾是這樣說的:

我不喜歡用金錢的指標來衡量幸福。我承認金錢很重要,但它不是決定性因素。作為一名合格的經濟學家,我明白僅有金錢是不能帶給我幸福的。但同時,我也覺得我們過分強調了GDP的缺點。更大的問題在於心理,而非政府方面。作為人,我們總是過多地關注生活的金錢層面,而不是那些賦予生命以意義的不太具體的東西。

這些賦予生命意義的不太具體的東西比以往任何時候都更加容易衡量了。而且我們現在就可以弄清楚這些東西是什麼了,也沒必要在以後的生活中時刻對自己的情感和行為進行量化。我們只需要把自己關注的重點從金錢轉移到關愛上面就可以了。當我們幫助別人也做到這一點時,我們內在的幸福感就會增強。

本章主要觀點總結如下:

公民數據。在不遠的將來,我們的行為及個人身份將能夠向我們所在的虛擬及現實社區反映我們的政治及倫理思想。這些數據在給個人帶來責任義務的同時,還將促進政府的透明化。當我們的數據能夠對我們的利益進行實時影響時,基於責任的影響力就將改變政治的運作模式。

GDP已經死去。雖然沒必要對GDP及其所帶來的好處進行冷嘲熱諷,但我們必須用更加現代的度量指標對它進行補充或者替代。目前,通過傳感器可以獲得大量的信息,這些信息反映著我們的情感、身體健康及心理健康,我們無法一邊忽略這些信息,一邊對大數據具有的好處進行吹捧。

虛擬的公正旁觀者。如果亞當·斯密今天還活著的話,他的公正旁觀者概念肯定會把社交網絡及物聯網中反映出來的人們的行為因素考慮在內。GDP應該去衡量幸福而非財富。同樣,我們的生活也應該衡量我們對他人的積極影響,而不僅僅是我們在網上的影響力而已。