一天,我覺得自己得離開這個多山、多巨石、多風暴的國家了。我對佩內洛普說:「我感覺自己再也無法面對這些苦難了。我渴望與古塔青燈相伴,我渴望踩在波斯地毯上的舒適感。我厭倦了這裡。你能跟我一起去君士坦丁堡嗎?」

佩內洛普欣然同意。我們換下長袍,穿上素色的連衣裙,乘船前往君士坦丁堡。白天,我待在甲板上的艙房裡;到了晚上,當其他乘客都入睡的時候,我在頭上裹一條披巾,走出艙房,置身於月光瀰漫的黑夜之中。還有一個人也在望月。他身著白衣,戴一副白色山羊皮手套,靠著船側。他很年輕,手握一本黑色小書,時不時地低頭看書,小聲閱讀,彷彿是在祈禱。他頭髮烏黑亮澤,一雙黑色的眼睛鑲嵌在蒼白而憔悴的面孔上,炯炯有神。

我朝他走過去。這個陌生男人跟我交談起來。

「冒昧地告訴你,」他說,「我有著跟你一樣沉重的痛苦。我現在返回君士坦丁堡,去安慰我那傷心欲絕的母親。一個月前,她得到了我大哥自殺的消息;不到兩周,她又聽到了另一個噩耗——我二哥自殺了。我是她僅存的一個孩子。可是我又如何安慰得了她呢?我自己正處於無邊的絕望之中,甚至覺得這世上最幸福的事情莫過於追隨兩位哥哥的腳步而去。」

我們聊了起來。他告訴我,他是個演員,手中的小書是《哈姆雷特》,當時正在研究其中的一個角色。

第二天晚上,我們又在甲板上相遇了。我們就像兩個不幸的幽魂,分別沉浸於屬於自己的那份憂慮中,然而又在對方的陪伴下找到了一絲安慰。我們待在那裡,直到天明。

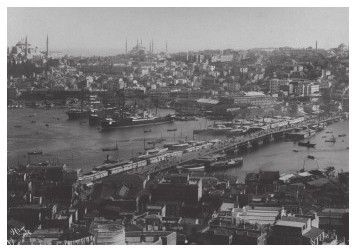

繁華的君士坦丁堡

繁華的君士坦丁堡抵達君士坦丁堡後,一位身穿喪服、高挑美麗的女人過來迎接他,並擁抱了他。

我和佩內洛普入住佩拉宮酒店。頭兩天,我們遊覽了君士坦丁堡,主要是在老城鎮的狹窄街道上晃悠。第三天,我接待了一位不速之客,是同船那位悲傷朋友的母親,也就是來迎接他的女人。她悲痛萬分地來找我,給我看她剛剛失去的兩個俊美兒子的照片,然後說:「他們走了,我沒辦法帶他們回來。但是今天,我來求你幫我挽救這最後的孩子——拉烏爾。我擔心他要步兩位哥哥的後塵。」

「我能做點什麼,」我說,「他有什麼樣的危險?」

「他出了城,去了一個名叫聖斯特凡諾的小村莊,一個人住在別墅裡。他帶著一副絕望的表情離開,這只能讓我往最壞的方向想。你給他留下了深刻的印象,我想你或許能夠讓他看到自己的行為是多麼不負責任,讓他可憐一下自己的母親,好好地生活下去。」

「但是,他為什麼如此絕望呢?」我問。

「我不清楚。我也不知道他的兩個哥哥因何自殺。他們年輕、俊俏、幸福,為什麼一心求死呢?」

這位母親的懇求深深地打動了我。我答應去一趟聖斯特凡諾村,盡我所能幫助拉烏爾重拾理智。酒店大廳的侍者告訴我,通往聖斯特凡諾村的道路崎嶇不平,幾乎不太可能開車去。我於是來到港口,租了一艘小拖船。博斯普魯斯海峽刮著風,波浪滔滔,我們最終安全抵達小村莊。我按照他母親的指點,找到拉烏爾的別墅。那是一幢白色的房子,孤零零地坐落在花園裡,旁邊是古老的墓地。房子沒有門鈴。敲門沒人應。我推了推門,發現門是開著的,便走了進去。底層的房間空蕩蕩的,我沿著一小段樓梯上了二樓,推開一個房門,看到了拉烏爾。這是一個刷得雪白的房間:白色的牆、白色的地面、白色的門。他躺在一張白色的沙發上,穿著我在船上遇見他時的那身服飾——白色套裝、白色手套。沙發邊上有一張小桌子,上面擺著一個水晶花瓶,裡面插著一枝白色的百合花;花瓶旁有一把左輪手槍。

小伙子應該是餓了兩三天,神志恍惚,幾乎聽不清我的聲音。我用力搖他,想要使他恢復生氣。我跟他說起他母親,說她因為兩個兒子死去而感到撕心裂肺般的痛苦。最後,我試著拉起他的手,硬是將他拖到我來時的那艘小拖船上。小心翼翼地讓他忽略了左輪手槍,沒把它帶上船。

歸途中,他哭個不停,不願意回到他母親的家裡,我於是讓他跟著我來到佩拉宮酒店。在我的房間裡,我試著瞭解造成他極端痛苦的原因。在我看來,即便是哥哥們的死也不會讓他淪落到如此田地。最後,他喃喃地說道:「是的,你說得對。並不是因為哥哥們的死,而是因為西爾維奧。」

「誰是西爾維奧?她在哪裡?」我問。

「西爾維奧是這個世界上最美麗的人,」他說,「他就在君士坦丁堡,與他母親住在一起。」

當我得知西爾維奧是個男子的時候,我驚訝得目瞪口呆。不過,我一直是柏拉圖的忠實信徒,覺得他寫的《費德魯斯》是迄今為止最為動聽的戀曲,所以不會像尋常人那樣對同性之戀難以接受。我相信,愛情的最高形式是純粹的精神戀愛,不一定需要性的交合。

我決定不惜一切代價挽救拉烏爾的生命,所以沒有浪費口舌,直接就問:「西爾維奧的電話號碼是多少?」

很快,電話那頭傳來了西爾維奧的聲音,這甜美的聲音,在我聽來,肯定是來自甜美的靈魂。「你得立刻趕過來。」我說。

不久,西爾維奧出現了。他是一個18歲上下的俊俏的年輕人。那個把強大的宙斯都迷惑得意亂神迷的蓋尼米得,或許就是這般模樣吧。

這種感覺持續膨脹。他走近他,擁抱他,無論是在做體操運動時還是在其他見面場合。然後,那條宙斯在愛上蓋尼米得時命名為「慾望」的小溪的源頭處,噴湧出泉水,流向愛者,有些流進了他的心裡,有些則溢了出來;正如微風或回聲遇到光滑的岩石後會原路返回,美的溪流也是這樣,它流經心靈之窗——眼睛,重又回到美者那裡;羽翼開始萌生,給它們澆水,讓它們生長,將愛注入到被愛者的心裡。他就這樣陷入了愛河,但他一無所知;他並不理解,也無法描述自己的狀態;他看上去就像從別人那裡傳染到了盲病;愛者是他的鏡子,從中可以看清楚自己的一切,只可惜他尚不知道這點。

我們共進晚餐,然後又相處了一會兒。後來,我欣喜地看見拉烏爾和西爾維奧兩人一起待在面朝博斯普魯斯海峽的陽台上,含情脈脈地說著悄悄話。從中,我可以斷定,拉烏爾的性命是保住了。我打電話給他的母親,告訴她我的努力已經奏效了。可憐的女人喜出望外,不斷地跟我說感激的話。

那天晚上,當我跟兩位朋友互道晚安的時候,我覺得自己挽救了一位俊美年輕人的生命,做了一件好事。但是沒過幾天,心煩意亂的母親又來找我了。

「拉烏爾又去了聖斯特凡諾村的別墅。拜託你再救他一命吧。」

我暗想,這回真的是給自己找麻煩了,但我天性善良,實在是無法拒絕這位可憐母親的哀求。上次坐船過去的時候,風浪太大,所以這次我打算試試陸路,坐車過去。我打電話給西爾維奧,讓他跟我一起去。

「你得告訴我,他做這些瘋狂事的原因是什麼?」我問他。

「哦,是這樣的,」西爾維奧說,「我的確愛拉烏爾,但是不像他愛我那樣深,所以他覺得還是死了比較好。」

我們日落時分出發,一路顛簸著、搖晃著開到拉烏爾所在的別墅。我們突然出現在憂鬱的拉烏爾面前,趁他措手不及之際,將他帶回到酒店。我和佩內洛普一直商談到深夜,想方設法尋求一個有效的途徑,幫助拉烏爾克服精神上的怪毛病。

第二天,我和佩內洛普徜徉在君士坦丁堡的古老街道。在一條幽暗狹窄的小巷子裡,佩內洛普指向一塊招牌。上面寫著亞美尼亞文字,佩內洛普識得這門語言,告訴我這裡住著一個算命師。

「我們找她算算吧。」佩內洛普說。

我們走進一座古老的房子,爬上一段迴旋的樓梯,穿過數道陳舊、殘破、骯髒的走廊,來到一間裡屋,看到一個老態龍鍾的女人正弓著腰攪拌一口大鍋,裡面散發出一股怪味。她是個亞美尼亞人,會講一點希臘語,所以佩內洛普能夠聽懂她的話。老婆婆告訴我們,在上一次大屠殺中,在這間屋子裡,她目睹了土耳其人殺害了自己的兒子們、女兒們、孫輩們,甚至最後一個年幼的嬰兒。這種悲慘的經歷,讓她有了一雙與眾不同的眼睛,能夠看到未來。

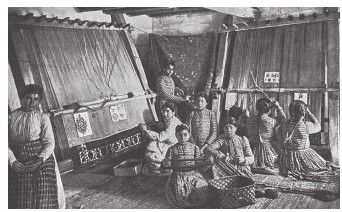

正在織布的亞美尼亞女孩

正在織布的亞美尼亞女孩「你看到我的未來是什麼樣子的?」我通過佩內洛普問她。

老婆婆盯著大鍋上繚繞的水汽,過了一會兒,說了一些話。佩內洛普翻譯給我聽:「她說你是太陽的女兒。你被派遣到人間,給所有人帶來巨大的歡欣。這種歡欣將會創造出一種宗教。經過許多曲折,在生命的尾聲,你將在世界各地建起自己的廟宇。遲早有一天,你會回到這座城市,也會在這裡建起廟宇。你的所有廟宇都將供奉美和歡樂,因為你是太陽的女兒。」

當時,我正處於悲哀和絕望之中,覺得這段充滿詩意的預言怪裡怪氣。

隨後,佩內洛普問:「我的未來呢?」

我注意到,她對佩內洛普說話時,佩內洛普臉色變得蒼白,看起來非常害怕。

「她跟你說了什麼?」我問。

「她的話讓人很不安,」佩內洛普回答,「她說我有一頭小羊羔,指的是我的小男孩梅諾卡斯。她說:『你還想要一頭小羊羔。』我想,那肯定是指我一直想生個女兒。但是她說,我的這個願望永遠都不會實現。她還說,我很快就會接到一封電報,上面會寫道,我愛的一個人得了重病,我愛的另一個人快要死了。此外,」佩內洛普繼續告訴我,「她說我的壽命不長,但是,我會站在高處,俯瞰這個世界,最後在沉思默想中離去。」

佩內洛普心煩意亂。她給老婆婆一些錢,跟她說了再見,拉起我的手,幾乎是跑著穿過走廊、下了樓梯、鑽進狹窄的小巷。我們攔下一輛出租車,返回酒店。

我們進門時,侍者拿著一封電報走過來。佩內洛普無力地靠在我的胳膊上,幾乎要暈倒了。我只好扶著她回房間,然後拆開電報。上面寫著:「梅諾卡斯病重,雷蒙德病重。速回。」

可憐的佩內洛普憂心忡忡。我們匆匆忙忙地將東西塞進旅行箱,並打聽什麼時候有船開往聖誇倫塔。侍者說日落的時候會有一班船。不過,即便是在十萬火急的時刻,我仍然沒有忘記拉烏爾的母親。我給她寫了短箋:「如果你想要將兒子從威脅著他的危險中解救出來,就必須讓他離開君士坦丁堡。不要問我原因,但是如果可能的話,帶他到我今天下午5點即將乘坐的班船上。」

我沒有收到回音。就在船要離岸的那一剎那,拉烏爾拎著一個手提包,匆匆跑過跳板,跳上船來。他面如死灰,與其說活著,不如說死了。我問他是否買了票或者訂了艙房,結果是他什麼都沒做。不過,幸好這裡的船務人員都比較熱情好客,我可以跟船長協商一下。船上已經沒有多餘的艙房了,拉烏爾只得睡在我那個套房裡的起居室。我對這個年輕小伙子,有一種母親般的關愛和憂慮。

抵達聖誇倫塔後,我們發現雷蒙德和梅諾卡斯得了熱病。我想說服雷蒙德和佩內洛普離開阿爾巴尼亞這片陰鬱的土地,跟我一起返回歐洲。我找來船上的醫生,覺得他的話比較有說服力,可惜雷蒙德不願意離開他的難民和難民村,佩內洛普自然也不願意離開他。於是,我只能無奈地將他們留在那片到處是岩石的荒涼之地。他們只有一頂小帳篷棲身,來勢洶洶的颶風將它吹得東倒西歪。

輪船繼續朝著的裡雅斯特開去,我和拉烏爾兩人都不快樂。他一直在流淚。我之前已經發了一封電報,讓人開車到的裡雅斯特接我們,因為我不想坐火車跟其他乘客接觸。我們坐上車後,向北行駛,穿過一條條山道,來到瑞士。

我們在日內瓦湖逗留了一段時間。我們是奇怪的組合,沉浸在各自的悲傷中,或許正因為如此,我們才能成為很好的夥伴。我們在湖中的一艘小船上待了數日,最後我終於讓拉烏爾鄭重承諾,以後再也不會試圖自殺了,要為了母親好好活下去。

美麗恬靜的日內瓦湖

美麗恬靜的日內瓦湖於是,一天上午,我把他送上了火車,叫他重返戲劇舞台。從此以後,我再也沒有見過他。我後來聽說他的事業非常成功,他所飾演的哈姆雷特深入人心,這點我可以理解;在詮釋「活著還是死去」這句台詞的時候,還有誰能夠如可憐的拉烏爾一般理解得那樣透徹呢?不管怎麼說,他還年輕,我希望他能夠找到屬於自己的幸福。

獨自待在瑞士,我變得躁動不安,只好開著車在瑞士到處轉悠。有一天,我衝動地開車到了巴黎。在巴黎我深居簡出,害怕與人交流,甚至連趕到瑞士與我做伴的哥哥奧古斯丁,也無法幫助我,我簡直無藥可救了,一點聲音就會讓我焦躁不安。人們走進我的房間,但是我覺得他們很遙遠、很虛幻。一天晚上,我又回到了巴黎,站到了自己位於紐利的房子前。這裡已經荒廢了很久,只剩一位過去就在這裡打理花園的老頭。

再次走進工作室,藍色幕布頓時讓我想起了自己的藝術、自己的工作,於是決定調整心情、重整旗鼓。為此,我派人叫來了朋友漢納·斯基恩,讓他為我彈奏。然而,熟悉的音樂再度響起的時候,我情不自禁地哭泣起來。事實上,經過了這麼多事,我第一次哭了出來。這裡的一切,只會勾起我對往昔的回憶。我甚至出現了幻覺,彷彿聽到孩子們在花園裡嬉戲的聲音。有一天,我不知不覺中走進孩子們住過的小房間,看見他們的衣服和玩具散落一地,我徹底崩潰了。我意識到自己再也不可能在紐利住下去了。不過,我還試圖想改變這一切,就請朋友過來陪伴我。

但是一到晚上,我就輾轉難眠。房子離河太近了,潺潺的流水聲總是分外清晰。我再也無法忍受了,開著車一路向南。只有坐在汽車裡,以每小時七八十公里的速度飛馳,才能夠暫時遠離那些撕心裂肺的痛。

穿過阿爾卑斯山,進入意大利,我開始了漂泊之旅。有時候,我發現自己在威尼斯運河的平底船上,讓船夫整夜地划著槳;有時候,我又穿梭於裡米尼古城。我在佛羅倫薩住了一晚,得知C就住在該城。本來很想去找他的,可是想到他已成家,跟他見面只會給彼此添麻煩,於是就沒有去。

一天,在海邊的一座小鎮裡,我收到了一封電報,大意是:「伊莎朵拉,我知道你在意大利遊歷。誠邀你過來,我會盡力安慰你。」署名是埃莉諾拉·杜絲。

我一直不清楚她怎麼知道我的消息,還給我發來這樣一封電報。不過,一看到落款,就知道她也許就是我所需要的那個人。電報是從維亞雷焦發過來的,正好位於我所在的海岬的另一側。我給埃莉諾拉·杜絲回了電報,除了表達感激之情,還答應她馬上抵達,於是我馬上開車奔赴她那裡。

我連夜趕到維亞雷焦,遭遇一場暴風雨。埃莉諾拉·杜絲住在鄉下的一幢小別墅裡,離市區很遠,不過她在格蘭德酒店留下了一封短箋,讓我去找她。