回憶過往,我的生活似乎是一個鑲滿珠寶的美好傳說,一片鋪滿鮮花的芳草地,一個每時每刻都充滿愛和幸福的陽光燦爛的早晨,這樣的日子難以用言語表達其中的歡欣和喜悅,我創辦學校的理想是我的偉大成功,我的藝術熠熠生輝;然而,還有一些日子,當我回憶起來時又覺得厭惡而空虛,那時的過去彷彿是一場災難,連未來也充斥著不幸,而我的學校,只不過是一個瘋子的妄想。

人生的真諦是什麼?誰能瞭解?恐怕上帝自己也迷惑不解吧。在這痛苦和歡樂之間,在這幽暗的污穢和光亮的純潔之間,在這既裝載著地獄之火又閃耀著英雄主義和美的血肉之軀中,生命的真諦究竟體現在哪裡?不管上帝還是魔鬼都未必知曉。

因此,在類似的冥想中,我的思緒就像穿過一扇鑲著彩色玻璃的窗戶,透過這扇窗戶,有時看到的是美好而豐富多彩的景觀,有時看到的只是平淡而黯淡的景象。

如果我們能夠像潛水員那樣深入自己的內心,該有多好啊!那樣的話,我們就可以深入我們的靈魂採擷深處的珍珠,瞭解自己的內心世界。

為了維持學校的正常運作,我努力奮鬥,到頭來還是兩手空空。我只希望重返巴黎,在那裡我或許可以變賣財產而獲得一些錢。當時,瑪麗正從歐洲回到美國,在比爾特摩給我打來電話。我將目前的窘境告訴了她,她說:「我的好友戈登·賽爾弗裡奇明天就要起程了,我跟他說說,他肯定能幫你弄到一張船票。」

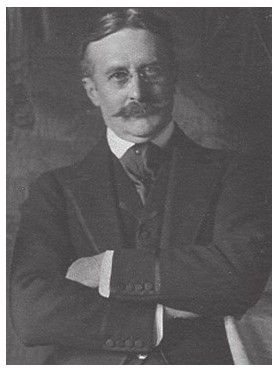

戈登·賽爾弗裡奇,美國實業家、零售業巨頭,並在倫敦成立了賽爾弗裡奇百貨公司

戈登·賽爾弗裡奇,美國實業家、零售業巨頭,並在倫敦成立了賽爾弗裡奇百貨公司這次的美國之行令我心力交瘁,於是我欣然接受了瑪麗的提議。第二天上午,我從紐約搭船,離開美國。當天晚上,我遇到不幸。由於戰時條件有限,船上沒有點燈,我在漆黑的甲板上行走時,一不小心掉進了一個深約15英尺的缺口中,身受重傷。戈登·賽爾弗裡奇不但慷慨地把自己的艙房讓給了我,還時常陪伴我,他真是一個友善而優雅的人。我告訴他自己第一次見他時的情形。那是20年前的事了,當時我還是一個吃不飽飯的小丫頭,找他賒賬賣給我一件跳舞時穿的衣服。

那是我第一次接觸一個實業家。在接觸了那麼多藝術家和夢想家之後,他為人處世的方式令我大開眼界——他是一個純然陽剛的人,而我的戀人們卻帶有明顯的陰柔氣質。另外,我身邊的男人們多少都有些神經質,不是深陷憂鬱,就是醉酒狂歡,賽爾弗裡奇卻是我見過的人之中最非凡、最快活的人。他滴酒不沾,這讓我很好奇,因為我從來不知道還會有人在生活本身中體驗到快樂。我以為,未來的生活只有通過藝術和愛才能時不時地透露出瞬間的歡樂,這個男人卻在現實生活中找到了快樂。

抵達倫敦後,我的傷仍未好,也沒有錢去巴黎,只好在公爵大街租了一個住處,並給巴黎的幾位朋友發了電報。可能是戰爭的緣故,我沒有收到任何回音。我在那間沉悶的房間裡度過了慘淡的幾個星期,完全走投無路。我一個人,帶著傷,沒有錢,我的學校散了,戰爭似乎沒完沒了。夜裡,我常常坐在漆黑的窗邊看空襲,真希望有一顆炸彈落在我身上,結束我所有的苦難。我產生了自殺的念頭,不止一次地想要自殺,但是有一股力量牽著我往回走。如果藥店出售自殺藥像出售預防藥一樣尋常的話,我想世界上的知識分子為了克服痛苦,肯定會去買自殺藥,然後在一夜之間全都消失。

我在絕望中發了電報給洛亨格林,卻杳無音信。我的學生想在美國尋求發展,一位經理人為我的學生安排了一些演出機會。她們後來便以「伊莎朵拉·鄧肯舞團」的名義到處表演,但是我沒有從中得到任何好處。我已經到了山窮水盡的地步,幸好在一位法國大使館好心人的幫助下,我才回到了巴黎。我在巴黎的奧賽宮租了一個房間,從放債人那裡借了一些錢勉強度日。

每天清晨5點,我們都會被巨炮發出的殘酷的轟隆聲驚醒,以此開始不幸的一天。從早到晚,前線不斷傳來可怕的消息,死亡、流血、屠殺充斥著每時每刻,淒厲的空襲警報聲在夜晚分外刺耳。

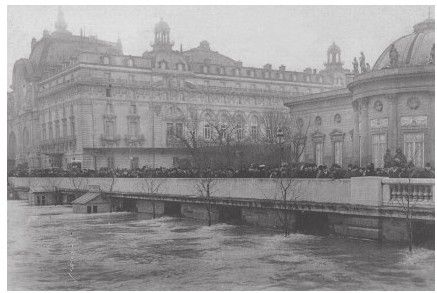

巴黎奧塞宮

巴黎奧塞宮這段日子雖然暗淡無光,卻也有一個美好的記憶。一天晚上,我去朋友家做客的時候,巧遇了著名「王牌」蓋洛斯。當時他在彈奏肖邦的音樂,而我在跳舞。離開朋友家後,他便陪我從帕西走向奧賽宮。在路上,我們剛好碰上了空襲,卻像沒事人似的駐足觀看。轟炸聲不斷,我在協和廣場為他翩翩起舞——他則坐在噴泉邊為我喝彩,沉悶的黑眸裡閃爍著火光,要知道炸彈就在離我們不遠的地方爆炸。那晚,他對我說,他但求一死,別無他求。此後不久,「英雄的天使」找到了他,將他帶走了——與這個他所厭惡的世界徹底告別了。

日子單調地重複著。我倒是很想當護士,可是申請當護士的人已經排了很長的隊伍,似乎少我一個也不會怎麼樣。我決定還是重返藝術的懷抱吧,儘管我不知道自己的雙腳能否承載沉重的心靈。

我很喜歡瓦格納的一首曲子——《天使》,說的是一個人在哀傷寂寞中孤坐著,最後光明天使來到了他的身邊。在這些灰暗的日子裡,當一位朋友帶著鋼琴家瓦爾特·隆梅爾來見我時,就像歌曲中的光明天使來到了我的身邊一樣。

他進來時,我以為是年輕的李斯特從畫框中走了出來——身材高大,形體瘦削,飽滿的額頭上垂下一縷光亮的頭髮,雙眼炯炯有神,宛如兩口清澈的水井。他為我演奏。我喚他為我的大天使。雷雅納慷慨地騰出劇院的休息室,我們便在那裡工作。當巨炮在狂轟濫炸時,當戰爭消息不斷散播時,他為我演奏李斯特的《在荒野中冥想上帝》。這首曲子裡,聖弗朗西斯與鳥兒們和諧對話。我受到啟發,創作出新的舞蹈,表現了祈禱、甜美和光明。他的手指碰觸著琴鍵,彈奏出天籟般的旋律,令我的精神再度飛昇,重獲生命力。我人生當中最神聖、最美妙的一段愛情由此拉開序幕。

還沒有人能夠像我的瓦爾特·隆梅爾那樣演奏李斯特的音樂。他的洞察力和感受力非同一般,能夠超越樂譜,看到音樂的真正狂熱——那種每天與天使對話的狂熱。

他溫柔、甜美,同時又燃燒著激情。他以驚人的狂熱彈奏。他的神經吞噬著他,他的靈魂在反叛。他不像年輕人那樣不由自主地屈從於激情的漩渦。相反,他對激情既無法抗拒又厭惡至極,兩者都一樣顯見。他儼然是一個在燃燒著煤炭的火盆上跳舞的聖者。愛上這樣一個男人是危險的,同時也是困難的,因為對愛情的厭惡之情很容易轉變為對愛人的仇恨之情。

經由血肉之軀來接近一個人並發現他的靈魂,經由血肉之軀找到歡愉、激情和幻想,這一切是多麼怪異又可怕啊!哦,尋找人們稱為幸福的感覺——經由血肉之軀,經由外在容顏,經由人們所謂的愛情——尤其如此。

你們別忘了,我的這些記憶跨越了很多年。每一位新的愛人向我走來時,不管他是魔鬼、天使還是平常人,我都相信他就是我長久等待的那個人,相信這份愛將會成為我生命中的最後一次昇華。我想,愛情來的時候,總是讓人如此堅信吧。我生命中的每段戀情都能寫成一部小說了,只不過小說的結局往往很悲慘。我一直在等待有一段結局圓滿的戀情,一段長長久久的戀情——就像那些大團圓電影裡演的那樣。

愛的奇跡就在於其豐富的主旋律和多變的基調,能以不同的方式彈奏。一個男人的愛與另一個男人的愛是無法比較的,就像貝多芬的音樂與普契尼的音樂是不同的;女人則是回應這些愛之演奏者的樂器。我認為,一個女人只愛一個男人,其情形類似於終生只聽一個作曲家的音樂。

夏天越來越熱了,我們前往南方的一個安靜的避暑勝地,住在費拉角聖讓港附近的一家乏人問津的旅館裡。我們將閒置的車庫改為工作室,從早到晚,他演奏著天籟之音,我翩翩起舞。

陪伴伊莎朵拉的鋼琴家瓦爾特·隆梅爾

陪伴伊莎朵拉的鋼琴家瓦爾特·隆梅爾多麼美妙的時光啊!瓦爾特·隆梅爾陪伴左右,美麗的海景盡收眼底,整天徜徉在音樂的懷抱裡,我的生活就像一個虔誠的天主教徒死後升入天堂般幻然若夢。生活是一個鐘擺——痛苦越深,狂喜越強。每一次沉落在悲傷的深淵之後,便會被拋向更狂烈的歡樂。

我們時不時地走出避暑勝地,為那些不幸者舉辦義演,或者為傷者舉辦音樂會。但是大多數時間裡,我們喜歡獨處,從音樂的交流到愛情的交融,再從愛情的交融到音樂的交流——我的靈魂棲息在幸福的制高點。

附近的一幢別墅裡住著一位德高望重的牧師和他的妹妹吉拉爾德女士。牧師曾經在南非當過傳教士。他們是我們僅有的朋友,我常常在李斯特的神聖樂曲的啟發下,為他們跳舞。夏末的時候,我們在尼斯找到了一間工作室。宣佈停戰後,我們又回到了巴黎。

戰爭結束了。看著生力軍的隊伍穿過凱旋門的時候,我們情不自禁地高喊:「世界得救了。」在那樣的時刻,我們全都變成了詩人。但是,唉,即使是詩人也要清醒過來,為所愛的人張羅麵包和奶酪,我們的世界必須醒來,恢復生產。

一戰結束後,戰場歸來的士兵們穿過凱旋門

一戰結束後,戰場歸來的士兵們穿過凱旋門瓦爾特·隆梅爾牽著我的手,一起去貝勒維。我們發現房子已經倒塌,成為廢墟。那麼,為何不重建呢?於是,我們花了數月時間籌集資金,妄圖重建學校。然而,這實際上已經是一件不可能完成的事情了。

最後,我們終於相信,這件事斷難實現。法國政府開出合理的價格,收購了我的學校。他們計劃將這幢大房子改建成生產使人窒息的各類毒氣的工廠,為下一次戰爭做準備。當初我的「狄俄尼索斯殿堂」成了救助傷員的醫院,而今我又注定要放棄它,讓它淪落為生產殺人器具的工廠。失去貝勒維是一大遺憾——貝勒維啊,那裡的風景多麼美麗!

買賣手續終於辦妥,款項也存入了我的銀行賬戶。我在龐培路買了一幢房子。這幢房子原先是貝多芬音樂廳,我將它變為工作室。

我的瓦爾特·隆梅爾有一顆憐憫之心。那些讓我身心疲憊、夜不能寐、以淚洗面的痛苦,他似乎都能感同身受。每當這些時刻,他總是用無限憐愛和充滿光亮的雙眸注視著我,給我莫大的安慰。

在工作室裡,我們倆的藝術神奇地合二為一。在他的影響下,我的舞蹈變得更加輕靈。他讓我第一次體會到弗朗茲·李斯特音樂的全部內涵。我們根據李斯特的音樂創作了一出獨舞。在貝多芬音樂廳靜謐的音樂室裡,我開始研究一些著名壁畫上的人物動作和光線處理,希望用到《帕西法爾》的表演中。

我們就這樣度過了美好的時光。一股神秘的力量支配著我們,將我們的靈魂緊密地捆綁在一起。我跳舞他彈琴的時候,或者我伴隨著他彈奏的《聖盃》的悠揚的銀色旋律舉起雙臂、靈魂緩緩飛出身體的時候,我常常覺得,我們似乎創造了一個獨立於我們自身的精神存在。當音樂和舞姿不斷向上延展,飄至浩瀚無垠的境界時,天穹似乎傳來了回音。

我相信在這些音樂時刻所產生的精神力量,讓我們兩個人的靈魂在愛情的神聖能量中琴瑟合鳴,彷彿到達了另一個世界的邊緣。觀眾們也感受到了這股結合在一起的力量,而且一種奇異的精神張力常常瀰漫在劇院裡,這是我以前從未經歷過的。如果我和瓦爾特·隆梅爾能夠進一步探索下去,我確信這種精神力量會引導我們實現自然舒展的境界,為人類帶來全新的表達方式。這種對最高形式的美的神聖追尋,竟因世俗的激情而夭折,多麼可惜啊!正如傳奇故事所言,人的慾望永無止境,為邪惡的妖精敞開大門,結果招來了各種各樣的麻煩。我也是如此。我沒有滿足於追求眼前的幸福,而是重新燃起了創辦學校的念頭,為此發了電報給遠在美國的學生們。

她們來到我身邊後,我召集了一些忠實的朋友,提議說:「我們一起去雅典吧,去看看雅典衛城,或許還能在希臘建一所學校。」

沒想到我的初衷完全被誤解了!《紐約人》(1927年)上有位作者如此評價這次出行:「她真是揮霍無度。她在別墅裡搞了幾天幾夜的宴會,然後從威尼斯出發,直奔雅典。」

可是,我多麼不幸!我的學生們來了,她們年輕漂亮,事業有成。我的瓦爾特·隆梅爾看著她們,愛上了其中的一個。

雅典的札皮歐宮

雅典的札皮歐宮我該如何描述這一次葬送了愛情的旅行呢?我們在利多的埃克塞爾斯瓦酒店住了幾個星期,在那裡,我第一次發現了他們的戀情;隨後乘船前往希臘,我確信了他們之間有戀情。這件事讓我深受打擊,即使月光下的衛城再美麗,也無法打動我的心——這就是我的愛情一步步走向終結的過程。

到達雅典後,我的建校計劃似乎進展很順利。韋內洛斯慷慨地讓我們使用札皮歐宮。這裡成了我們的工作室。每天上午,我與學生們在此工作,努力啟發她們跳出與雅典衛城相匹配的舞蹈。我計劃為即將在大型露天體育場舉辦的酒神節慶典活動訓練出一千名舞者。

美國攝影家、畫家愛德華·斯泰肯

美國攝影家、畫家愛德華·斯泰肯我們每天都去雅典衛城。我依然記得1904年第一次來這裡時的情形,而今看著年輕的學生們的舞姿,我覺得16年前的夢想至少實現了一部分。我情不自禁地百感交集。一切跡象都表明戰爭已經結束了,那麼我應該能夠在雅典創辦起一所夢寐以求的學校了。

我的學生們在美國待了太長時間,沾染了某些虛情假意、矯揉造作的習氣,令我很不快。然而,在雅典輝煌的天空下,她們受到山巒、大海和偉大藝術的感召,逐漸將身上的不良習氣滌蕩乾淨。

攝影家愛德華·斯泰肯與我們同行。他在雅典衛城和狄俄尼索斯劇院拍了很多精美的照片。我夢想在希臘實現的盛景狀況,在這些照片中隱約可見。

科帕諾斯已經成了一片廢墟,只有牧人和他們的山羊群留在那裡。不過,我並沒有氣餒,很快就鼓足幹勁,決定清掃場地、重建房子。我們的重建工作進行得有條不紊。囤積多年的垃圾被清理了,一位年輕的建築師幫我們安裝了門窗、搭建了屋頂。我們在寬敞的客廳裡鋪上了適於跳舞的地毯,接著又安放了一架鋼琴。每天下午,當夕陽沉落在衛城的背後,將柔和的紫色、金色光芒投射到大海上時,我的瓦爾特·隆梅爾便彈奏起優美動人的音樂——巴赫、貝多芬、瓦格納和李斯特的作品。到了涼爽的夜晚,我們頭戴從街上賣花的雅典男孩那裡買的可愛的白色茉莉花環,悠閒地走下山,到法勒隆海邊吃晚飯。

置身於這群頭戴花環的姑娘們中間,我的瓦爾特·隆梅爾就像帕西法爾站在昆德麗的花園裡。我留意到,他的眼睛裡流露出一種新表情,更像是世俗的,而不是神聖的。我曾經以為,我們之間的愛情因為有了智慧和精神的強大融合而堅不可摧;經過很長一段時間我才發現,他那對閃亮的羽翼已經變成了一雙熱情的手臂,用以抓牢和抱住德律阿得斯的身體。這對我來說是一個巨大的打擊,以前經歷的所有事情都無法幫助我擺脫磨難。

從那個時候開始,惶恐不安的痛苦將我包圍了,使我不由自主地想要窺探他們日益加深的愛情。令我恐懼的是,我如此嫉妒,竟然萌生了類似於謀殺的邪念。

一個傍晚,夕陽西下,我的瓦爾特·隆梅爾——他已經越來越像一個平常人了——剛剛彈奏完《眾神的黃昏》中那段恢弘的進行曲,餘音還在空氣裡繚繞,似乎要融入落日紫色的餘暉中,呼應著海默突斯山,照亮了整片大海。就在這時候,我看到他們四目相對,彼此眼中燃燒的激情堪比燦爛的落日。

看到眼前的這一切,我勃然大怒。如此激烈的反應,連我自己都感到害怕。我轉身就走,整晚都在海默突斯山附近的小山上遊蕩,無法排解內心狂亂的絕望。我以前就知道,綠眼魔怪的毒牙會帶來極大的痛苦,可是到了現在,我才意識到這痛苦居然強烈至此。我無法自拔,生不如死。我愛他們,同時,我也恨他們。這種體驗,讓我理解了那些被嫉妒蒙蔽了心智而殺死情人的可憐人。

伊芙琴尼亞,邁錫尼王阿迦門家的女兒

伊芙琴尼亞,邁錫尼王阿迦門家的女兒為了不讓自己落入如此田地,我帶著一小群學生和朋友愛德華·斯泰肯踏上了一條神奇的道路,經由底比斯古城,到達卡爾基斯。在那裡,我看見了一片金色的沙灘,想像著在伊芙琴尼亞不幸的婚禮上,一群埃維厄島少女正是在這裡為她跳舞慶祝。

那個時候,希臘所有的榮光都無法驅走我內心盤桓著的魔怪。這個魔怪不停地將留在雅典的那兩個人相處的畫面展現在我的面前,噬咬著我的要害,像硫酸一樣腐蝕著我的大腦。回到雅典後,當我看到他們靠在臥室外的陽台上如膠似漆的模樣時,他們的青春和愛火再一次將我推向痛苦的深淵。

現在回想起來,我已經無法理解自己當初的執狂了。但是在那時候,我已經深陷其中,就如同患上了猩紅熱或者天花這樣的糾纏不清的疾病。儘管如此,我還是堅持每天給學生們授課,繼續進行在雅典建校的計劃。建校的進展情況很順利。韋內塞洛斯政府十分支持我的計劃,雅典人民也熱情高漲。

一天,我們應邀前往大型露天體育場,參加為韋內塞洛斯和年輕的國王舉辦的慶典活動。5萬人擁向體育場,希臘所有的教會也都來了。當年輕的國王和韋內塞洛斯進入體育場時,全場爆發出熱情的歡呼聲。主教們的隊伍尤其令人歎為觀止,他們身穿金絲繡線的挺括的錦緞長袍,在陽光下閃閃發亮。

我穿著有褶皺的柔軟的束腰短裙走進體育場,身後跟著一群學生,她們是活生生的塔納格拉雕像。康斯坦丁·梅拉斯滿面笑容地走過來,為我戴上桂冠,說:「你,伊莎朵拉,將菲迪亞斯不朽的美和希臘輝煌的時代再一次呈現在我們面前。」我回答說:「啊,請幫助我培養出一千名優秀的舞者。屆時,她們將在這個體育場翩翩起舞,場面極為壯觀。全世界的人都會過來欣賞她們的表演,發出驚喜的讚歎聲。」

我說完這番話時,看到他興奮地握著他情人的手,剎那間,我感到自己釋然了。與我偉大的理想相比,這些個人情緒算得了什麼呢!我微笑地看著他們,心裡充滿了愛惜和寬容。但是就在當天晚上,我看見他們相互依偎在陽台上,兩顆腦袋靠得很近,在月光下卿卿我我,我便又成了渺小的個人情緒的俘虜。我心亂如麻,獨自在外面遊蕩,差點就像薩福那樣從帕台農神廟前的巨岩上跳下去。

這種痛苦的情緒折磨著我,令我苦不堪言。景色怡人,只徒增了我的不幸。我找不到一個宣洩的出口。難道我們偉大而神聖的音樂合作計劃就這樣在世俗的情感糾纏面前破滅了嗎?我不可能要求這名學生離開,畢竟她從小就在我的學校裡長大。可是要我每天看著他們深情款款的樣子,還得克制內心的苦惱,也似乎是一件不可能的事情。這實在是讓人進退兩難。當然,我也可以試著昇華自己的精神境界,超越眼前這一切。我雖然不快樂,但是依舊進行著舞蹈訓練,去山野遠足,每天到海裡游泳。我憑借這些活動保持了胃口,卻仍然難以遏制世俗情感的激流。

我繼續過著這樣的生活。一方面,我努力教學,將美、沉靜、哲學以及和諧的思想傳遞給她們;另一方面,我的內心卻承受著莫大的煎熬。這種狀況究竟會導致什麼樣的結局呢?我無從知曉。

我只能強顏歡笑,故作堅強。每天晚上在海邊吃飯的時候,我都會喝大量的希臘烈酒,以此麻痺自己的痛苦。或許還有更好的辦法來疏解我的痛苦,只可惜我當時已然昏了頭。無論如何,這些都不過是我個人的悲慘經歷,我現在只是設法記錄下來。有價值也好,無價值也罷,它們或許可以成為「反面教材」,讓大家引以為鑒。不過,更可能的情形是,每個人都會以自己獨特的方式遠離災禍、排解痛苦。

在命運的安排下,這種無法忍受的局面最終以一個奇怪的事件宣告結束。起因是一隻可惡的小猴子咬了人。它咬的不是別人,正是年輕的國王,這令他危在旦夕。

年輕的國王在死亡線上徘徊了好幾天,之後便傳出了他駕崩的悲慘消息。國王的去世造成了國內局勢動盪,甚至還引發了革命,韋內塞洛斯和他的政黨被迫下台。這次事件也導致我們在希臘待不下去了,因為當初我們是作為韋內塞洛斯的貴賓受邀來到希臘的,現在則不得不成為政治鬥爭的犧牲品。所有用於重建科帕諾斯和佈置工作室的錢都白花了,我們只能放棄在雅典創辦學校的理想,坐船離開希臘,經由羅馬返回巴黎。

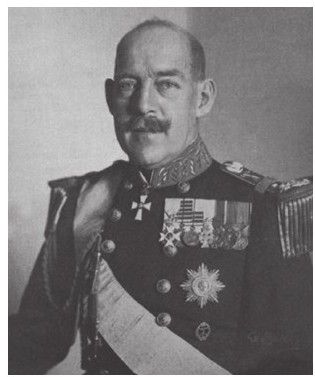

希臘國王康斯坦丁一世

希臘國王康斯坦丁一世1920年的最後一次雅典之行,回到巴黎後的痛苦,跟瓦爾特·隆梅爾的正式分手,以及跟瓦爾特·隆梅爾和那位學生的最終分別,這一切都給我留下了異常痛苦的回憶。雖然我認為自己是這次經歷的受害者,可是她的想法卻截然相反。她刻薄地指責我的感情,還責怪我為什麼不盡早放棄這段感情。

最後,我一個人置身於龐培路的那幢房子裡。看到貝多芬音樂廳已經改裝完畢,只等瓦爾特·隆梅爾在那兒演奏,我的絕望難以言表。這幢房子過去曾帶給我無盡的歡樂,如今卻令我無法面對。我的內心滋生出遠飛的慾念,想要飛離這幢房子,飛離這個世界,因為我覺得世界和愛情都已經銷聲匿跡了。人的一生會有多少次產生這樣的念頭啊!然而,要是我們能夠將視線拉長,望向山的後頭,便會看到那裡有開滿鮮花的山谷等待著我們去欣賞,以及美好的幸福等待著我們去追求。我很排斥很多女人的論斷,她們認為女人年過四十後,就應該摒棄所有的愛情生活,維持表面的莊嚴和體面。哈,多麼荒謬的想法!

我們在這個地球上進行著奇異的旅程。在此期間,感受自身軀體的變化真是妙不可言!首先是害羞、膽怯、纖瘦的年輕姑娘的身體——我也曾年輕過,慢慢成長為強壯堅毅的亞馬遜女戰士。隨後,我們變成了頭戴葡萄籐花環的酒神女祭司,沉浸於酒的芬芳裡,無法抗拒薩梯的愛撫,身體變得溫潤,生長著、膨脹著;柔軟、性感的肉體愈加豐盈,乳房敏感到能夠回應極為漫不經心的愛意,並將這種突如其來的快感傳遍整個神經系統;愛,如今成長為一朵盛開的玫瑰,充滿質感的花瓣緊緊地包裹住落入其中的獵物。我生活在自己的身體裡,宛如一個精靈生活在雲端——那燃燒著玫瑰般火焰、呼應著同類火焰的雲朵。

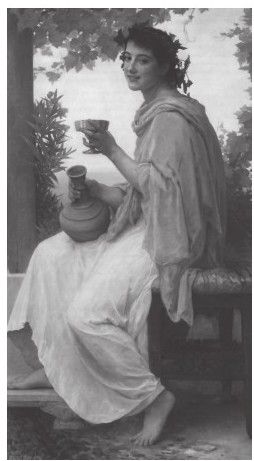

頭戴葡萄籐花環的酒神女祭司

頭戴葡萄籐花環的酒神女祭司只歌頌愛情和春天是多麼無聊啊!秋天的顏色更加燦爛、更加豐富,秋天的歡樂更加強烈、更加駭人、更加美好。我同情那些囿於蒼白、狹隘的信條的可憐女人,她們永遠也無法理解秋天之愛的慷慨饋贈。我可憐的母親即是如此。因為這荒謬的偏見,她任由身體在本該盡情綻放的時期裡衰老、生病,曾經智慧過人的大腦也逐漸迷糊了起來。以前,我是膽怯的獵物;隨後,我變成了勇敢的酒神女祭司;而現在,我像大海擁抱暢遊者那樣擁抱住我的愛人,以雲朵和火焰般的情懷一浪連著一浪地將他包圍,讓他旋轉,與他水乳交融。

1921年春天,我收到了一封來自蘇維埃政府的電報:

只有俄國政府能夠理解你。來吧,我們願意為您創辦學校。

這封電報來自何處?地獄嗎?不是地獄——不過離地獄也不遠。對於歐洲人而言,哪個地方最像是地獄?當然是莫斯科的蘇維埃政府。我環顧這幢空蕩蕩的房子,沒有了瓦爾特·隆梅爾,沒有了希望,沒有了愛情。於是,我回電說:

好的,我將前往俄國,我將教授你們的孩子。但有一個條件,即你們必須為我準備一個工作室和提供必要的工作支持。

他們同意了。

我登上了一艘航行在泰晤士河的輪船,離開倫敦,取道塔林,最後抵達莫斯科。

在倫敦的時候,我去見了一個算命師。她對我說:「你將遠行。

20世紀20年代的莫斯科

20世紀20年代的莫斯科你將會有許多奇妙的體驗,你將遇到煩心事,你將結婚——」

聽到「結婚」這兩個字的時候,我笑著打斷了她。我向來反對婚姻,又怎麼會結婚?我永遠都不會結婚。算命師說:「等著瞧吧。」

在前往俄國的旅途中,我覺得自己就像復生的靈魂,向另一個星球飛昇,歐洲的所有生活已被我拋諸腦後。事實上,我真的相信柏拉圖、卡爾·馬克思和列寧等人夢想過的理想國家誕生了。我在歐洲為了實現藝術理想而傾注的精力全都化為烏有了,現在我已經準備好進入共產主義的理想國度,全身心地投入到新的征程。

我沒帶任何服裝。我甚至能想像自己身著紅色法蘭絨上衣,與同樣穿著樸素、情同手足的同志們共度餘生的情形。

鄧肯與俄國詩人謝爾蓋·葉塞寧

鄧肯與俄國詩人謝爾蓋·葉塞寧輪船向北駛去。我回頭望向漸漸遠去的資本主義歐洲,對其所有的舊制度和舊習慣報以輕蔑、同情的目光。從此以後,我將成為同志們中的一員,為這一代人辛勤工作,努力實現宏偉的目標。那麼,別了,這個不平等、不公正、野蠻冷酷的舊世界;別了,這個容納不下我的學校的舊世界。

當輪船抵達目的地時,面對這個陌生的美麗新世界,我萬分激動。這個同志們相親相愛的新世界,這個佛陀構想過的理想世界,這個耶穌基督描述過的理想世界,這個所有偉大的藝術家嚮往的理想世界,這個列寧將其思想付諸實踐的理想世界,如今離我越來越近,我的工作和生活將成為這個理想世界輝煌遠景的一部分。

別了,舊世界!為新世界的到來歡呼!