時 間:1999年10月27日

地 點:北京南沙灘毓蘊家

訪談者:定宜莊

[訪談者按]毓蘊,也名毓蘊華,出生於1918年,她是恭忠親王奕訢59的曾孫女,著名畫家溥心畬的侄女,本人在畫界也頗有名氣。辛亥革命後,滿洲皇族中以畫家、書法家著稱者不計其數,僅《現代滿族書畫家傳略》注60一書收錄的近支直系宗室後裔中的女書畫家,就有十餘人,還未算上遠支與嫁給愛新覺羅之后冠以夫姓的人。但毓蘊老回顧一生,最看重的不是自己在繪畫上的成績,而是以她那樣的家庭背景而脫離家庭參加革命的經歷。這與她父親在恭親王府中的特殊地位有著直接的關係。

與我接觸過的很多愛新覺羅後裔不同的是,毓蘊老對自己出身的家庭、環境乃至她那位大名鼎鼎的畫家伯父溥心畬的為人,都持一種冷靜的批判態度,特別是她對她那因「服中生子」而過繼出去的父親溥佑的行為以及恭王府對她一家人的冷漠等的敘述,與她兄長毓崟在諸篇採訪中的講述,構成有趣的對比。這樣客觀和直率的態度,隨著清宮「辮子戲」的紅火和清史學界對此的推波助瀾,以及人們越來越講究「為尊者諱」的今天,已經越來越罕見了。我與她雖然只有一面之交,但她身上那種冷峻峭直的氣質給我留下的印象很深,我因此對她懷有一種特別的尊重。

毓蘊老見多識廣,僅僅跟隨她的伯父溥心畬學畫一段,就有很多心得,但這篇口述所錄只是些片斷,她最想講述的解放初期參加革命的經歷尚未述及,十分可惜。當時沒有把這份口述做完,固然也有忙於出國訪學等客觀原因,但更重要的,還是我對自己一度喪失信心,我曾幾次因為找不到這項工作的意義而打算放棄,待最終決定拾起重做的時候,已經時過境遷,一切都已無法彌補。這對我來說,是一個應該記取的沉痛教訓。

恭親王奕訢後代:

長女榮壽固倫公主(1854—1924),被慈禧認作己女,按固倫公主待遇。

長子載澂(1858—1885),郡王銜多羅果敏貝勒,享年28歲。嗣子溥偉,載瀅嗣子。

次子載瀅(1861—1909),1868年出繼忠郡王奕詥為嗣,襲貝勒,坐事奪爵歸宗,享年49歲。

長子溥偉(1880—1936),過繼與長子載澂,襲恭親王。

次子溥儒(1896—1963),著名書畫家,清亡後改名溥心畬,其詩、書、畫與張大千齊名,故後人將兩人並稱為「南張北溥」。

三子溥惠(1906—1963),著名書畫家。

三子載浚,早殤。

四子載潢,早殤。

溥佑本應該排在溥儒之下,為載瀅第三子,由於是「服中生子」而被過繼出去,所以《愛新覺羅宗譜》中沒有他的名字,而將溥惠作為第三子。

又按:我對毓蘊老的訪談是在北京城北郊南沙灘的某工廠宿舍進行的,那是她女兒的住所,她的女兒也加入了談話並為我提供了不少幫助,特此致謝,並先錄她女兒的一段話作為開頭。

毓蘊之女:上回楚雲注61和我們說了您要來的事以後,我和母親把情況談了一下,先從思想上捋了捋。說實在的,我媽整個的經歷,這幾十年也挺不容易的。原來自己手好的時候,老說還想自己寫寫什麼東西,後來呢也不可能了,拿筆也拿不了了。要是有人採訪採訪,給寫一寫,也挺好。我母親是想把重點放在解放初期參加革命以後,因為對這個印象非常深刻。

毓蘊(以下簡稱毓):如果說這個我就滔滔不絕。

毓蘊之女:過去是那麼一個家庭背景,後來等於是背叛家庭也好,是脫離家庭也好,就參加革命了。而且在解放初期還是地下黨的時候,就參加黨組織了,後來一直就在黨校學習。愛新覺羅家族裡面像這樣兒的沒有幾個,就我母親,還有我舅舅,就他們兩個人。啟驤也是,啟驤他是後來的注62。愛新覺羅家族裡邊入黨的人不多,寥寥無幾,而且這些人還都是搞書畫的,搞藝術的。我母親參加革命以後,就等於脫離這個家庭了。過去受家庭的影響也不是特別深刻。您想詳細瞭解我們這個家庭是什麼樣的情況,過去的生活怎麼奢侈腐化呀,怎麼沒落呀,這方面我們也知道一些,可是瞭解不是特別多,也沒有受到什麼腐化。

定:您也看過我寫的這本書(《最後的記憶——十六位旗人婦女的口述歷史》),我不是要批判愛新覺羅家族怎麼奢侈,也不是對皇室的生活特別感興趣。我就是想聽聽你們這些老人的故事,你們自己一生的故事,我最感興趣的就是你們這些人的一生是怎麼走過來的。您參加革命的時候多大歲數呀?

毓:大概沒有30歲吧,解放初期的時候沒有30歲,就參加市委辦的黨員幹部學習班,黨校第二期。出來以後就等於黨員幹部,由市委分配在各個工廠。所以說後面一段經歷印象非常深刻。

定:對這一段我也覺得挺有興趣,可是我們只能從頭聊起,不能從半截說起對吧。您參加革命也得有一個背景是不是?所以我不問您的背景也是不可能的。您從您小的時候說起好嗎?

毓:說的時間太長了我就腰疼,昨天一宿我都沒怎麼睡。你得多提醒提醒我。

定:您又不是作報告,咱們就閒聊天,關鍵是您別緊張。

1.我父親是「服中生子」

毓:我是老北京,1918年出生的,出生在西城,這一輩子就沒離開過西城,幾代人了。平時我就不出去,唯一出去就是筆會。

定:西城什麼地方,您還記得嗎?

毓:跟我說過,我沒注意,哪兒生的怎麼回事都沒注意。對過去的事,我以前根本不入腦子。反正不是出生在那種大宅院裡。我父親是過繼,他不是府裡的公子哥兒。他已經受公子哥兒的影響了,但在實質上,他不是什麼王爺的後代了。他是過繼出來的,是服中生子,服中生子是犯罪,為什麼他得過繼出去呢?為矇混這個。注63

定:怎麼回事我不太明白。

毓:這就得從恭親王開始說,恭親王有四個兒子,二兒子載瀅是我祖父,可我都沒瞧見過。這兒都有家譜,你要讓我背我背不下來。

毓蘊之女:這兒有個表呢,你看啊,這是一代、兩代,第三代這是恭親王,恭親王他有四個兒子,大兒子載澂,然後載瀅、載浚、載潢,這是他四個兒子。二兒子下邊又有這麼四個兒子,溥偉、溥儒、溥佑、溥惠。

毓:溥儒就是溥心畬注64,溥佑就是我父親。他這四個兒子都是親生的兒子,為什麼就把我父親過繼出去呢?就是剛才說的那個,他是服中生子。正好穿孝的時候生的他,可是穿的是誰的孝,我還弄不清呢,是穿他父親的孝呀,還是穿祖父的孝呀?注65他祖父就是恭親王啊,就是六爺,老六,那時候權勢相當大的,幾個府裡頭他是挺有勢力的,那不得了,這是您都知道的歷史。六爺死的時候,那時候穿國孝。

可是兒子哪能隨便給人家呀,所以找的也是愛新覺羅,宗室,這是不能給外邊的。那會兒生孩子都得報宗人府,就要上那《玉牒》,將來好襲缺呀,可我父親就沒戶口。後來出過一本書,寫什麼恭親王家中的黑戶口,說的就是溥佑,就是我父親。注66

定:那您父親就沒上那《玉牒》?

毓:沒有沒有,後來也不興啦,後來去哪兒上去呀?宗人府也沒了,誰還追隨那個?我父親對那個不在乎,愛上不上,有的玩就行了,更自由了,他母親又管不了他。

定:您知道您父親哪年出生的嗎?

毓:我不記得,那(家譜)上面有。

定:把他過繼給誰了呢?

毓:那一大串的名字,我也說不上來,反正找的一個窮人家兒的,就是一個老太太,也不是頂有錢的,明兒好再回來呀!注67他就想完了事以後呢,過一時期再回來。這老太太家等於是來了一個財神爺,小祖宗似的,都慣著,他想怎麼就怎麼著,不唸書就不唸書,玩兒就玩兒,成天玩。會玩兒著呢,養狗、養猴兒。那真是公子哥兒。就說養的那猴兒,那猴兒啊淘氣,那院子不是有好幾重麼,不是有那二門麼,木板子做成的,上頭有油漆彩畫什麼的,這不是有柱子麼,那猴兒啊跑到那個架子上去了,吊著柱子玩呢。正趕上進來一個生人,結果,呵,跑到人家肩膀上去了,它也怕人啊,哎喲撕人家,拽人家。嚇得(家人們)趕緊把那猴給拿住了。這是我小時候他跟我說的。

過繼後他就逍遙法外沒人管他了,沒人管他,沒人盯著教訓,他就隨心自然發展。他聽人說跟地下刨一坑把人埋到這兒,人就死了,他就想實驗實驗,把跟他一塊兒的小夥伴,就是陪著唸書的書僮吧,實際他也不唸書,他就玩,給穿上衣裳,繫上根繩兒,就把人家埋起來了,還有人伺候他,往裡鏟土,這不就等於活埋人嘛!正趕在這時候我的祖母去了,就是他的親母親,看他去了,看見他刨坑埋人,老太太直掉眼淚,說你看我兒子怎麼這樣呀,你們趕快把我攙出去吧。後來老太太也沒有再來,他就那樣,想入非非,什麼都想體驗體驗。

另外呢,他有好多的嗜好。就是跟社會上那些人學了很多,當時環境不怎麼好,給他養成壞習慣,抽煙,養猴,養這個養那個……所以說是當時的環境,是社會上給他造成的。抽大煙,那會兒大煙不像現在這毒品這麼厲害,那會兒好像是平常的事,抽香煙似的。家裡富裕點兒的抽大煙的很多,基本都抽,教育跟不上,挺隨便的,所以那會兒人受毒腐化的很多很多。

定:他多大開始學抽大煙的?

毓:那我就不知道了,他也是逐步逐步(沾染)上的。他就是那樣生活。注68

我父親和我母親,他倆是怎麼結的婚呢?是有一個老師,姓白,這邊教過我父親,那邊又教過我母親,好像這個老頭給這邊也教館,給那邊也教館。合著都是他的學生。

定:就是說也在您父親家裡教,也在您母親家裡教是吧?

毓:是把老師請到自己家裡頭去。老師對我父親也無可奈何,讓你好好學,讓你作詩,你也作不下去,你就別鬧得了,你就別埋人得了。我母親比我父親學得好,比父親唸書念得多,寫的大字都挺不錯,還留著呢,後來沒有了。我母親真是過去的舊式家庭,學什麼規矩,學什麼賢妻良母。

可是我父親還有一個女朋友,拿現在來說叫女朋友,那會兒叫外家。我也沒看見過,他也不回家,沒錢了就找他媽(指親媽)要錢去。他媽那會兒也沒什麼辦法呀,也沒有很多的錢。那府裡已經慢慢衰退了,窮了。沒有進項就賣點兒字畫、賣點兒古玩。老太太就是還有點兒東西。就給他一塊石頭、一塊玉、一個贔屭啦,粉色的,挺好,那麼大一塊,還有什麼墜兒,那也是早就存在手底下的,我父親就拿著出去當了,賣了,那時候也不值錢。我父親拿錢就給那女人送過去,跟人家花花,在那兒住。那兒也無所謂家,人家也不承認他,人家還有一家人呢,跑到人家家庭裡去那是幹嗎呢那是!後來跟那兒好幾年,人家不要他了,人家也窮,後來老太太就是我的祖母病死了,不能給他大量的錢了,他就回來了。那會兒我哥哥都十幾歲了,我也有十歲了。我母親始終也不去。

定:您知道不知道您祖母是什麼人?

毓:她不是大福晉,她是側福晉,你知道什麼是福晉嗎?

定:福晉就是夫人啊,王妃啊。側福晉就是他的側室。……您見過她嗎?

毓:就是見過也很渺茫了。

2.恭王府中

定:那您父親後來回沒回恭親王家呀?

毓:在那兒(指恭親王家)就是我和我哥哥。我們在(與恭王府的)關係上,逐步地感情比過去濃厚了,有了一點兒感情基礎了,互相能瞭解點兒。他們心裡對我們也挺愛護的。那會兒府裡住著不少人呢,好幾十人,男的、女的、少的。

定:那就是說您大爺、二爺那會兒還都住在王府裡?

毓:都住在那兒,那房子都舊著呢,甚至於有的房子老得都不能住,可是還有使喚的丫鬟啊,老媽媽啊,嬤兒啊,嬤兒是給男孩子餵奶的,有管看的,有管餵奶的,呵,那譜兒大了。姑娘叫什麼?

定:格格。

毓:格格是後來的。那會兒就叫哥哥,幾哥哥,幾哥哥,就是幾姑娘,幾姑娘。男孩叫阿哥。管我這姐姐(指溥心畬的女兒)就叫哥哥,我叔叔有幾個姑娘,也叫幾哥哥,幾哥哥。可是他們管我們不這麼叫,他們管我不叫哥哥,叫大姑娘,管我哥哥叫大哥兒,按外頭的說法叫外來戶了。我最不服氣的,他們都是媽媽抱大的孩子,就他媽我這倒霉出來的……他們後來叫著叫著氣也不足了,就算了。

那時候我雖然是個小姑娘,就氣不忿兒。你們吃飯有大廚房,吃飯不說吃飯,叫傳飯,到時候有老婆子傳飯,西太后、老佛爺才叫傳飯呢,就這麼講排場。我們那哪兒行呀,我們傳誰去啊,我們傳我們自己,我們得自己做去。雖然說我父親抽大煙,也不能淨賴我父親呀,他們那會兒也抽大煙,還有人伺候,好幾個管家伺候著抽大煙,這不是同等一樣麼,就因為我父親沒錢,暴露得就更明顯一點。階級觀念不一樣,看法就不一樣,一點點促成你的思想變化,這就是我後來參加革命的背景。注69

舊社會就講這套,家傳的,家規,講虛偽,我一想我那個大爺有時候就很虛偽,那會兒環境造成的他那樣。我祖母死的時候下小雨,冷,上面穿著棉襖,穿著那孝衣,下著小雨衣服不是潮嗎?那幾個管事的,那會兒叫管事的,就像現在秘書似的,不是秘書,那職稱是老家人,就是伺候他的老奴。那些人捧臭腳,就說「哎喲爺您別太悲傷了,您出汗出得太多了,您看您的棉襖都濕了。」就那麼捧,他就默認了。哎喲我心說,這哪兒是悲傷,這是下雨淋的,棉襖要濕到那個程度得出多少汗呀。我那陣兒才幾歲呀,我就有看法。

那會兒我母親就死了,我16歲的時候母親就死了。那會兒府就賣了,說賣德國了,不是改輔仁大學了嗎?我不記得年月了,注70那時候我很小,我很小就懂事了。說他們一個人得了幾萬塊錢,那會兒幾萬塊錢可不少,可這筆錢沒有給我父親,可能也給了點,給了他也不跟我們說呀,都糟蹋了,就那樣。各府裡就都不是自己的人了。

今天整修過的恭親王府大門(定宜莊攝於2016年)

3.隨二伯畫畫

毓:溥心畬是我二伯,是我父親的親哥哥,長得特別像。我畫畫也是跟他學的。

定:那可是名師呀。

毓:確實是名師。南張北溥嘛,那可真是了不得。你看六爺府書畫界的人特別多,在書畫方面,在文藝方面,都是有學問的,作個詩呀,作個詞,在寫上面、畫上面都行,六爺府都是這一路的。只是二爺太出色了,所以別人都顯不出來了。五爺府就不是那樣注71,五爺府特講究什麼?練。

定:噢,一個府是一個風氣。

毓:他愛那個,好那個嘛。

後來經濟方面也挺困難的,溥心畬那會兒就開始賣畫了,我哥哥為什麼會畫畫呀?有時候就幫著他給畫點,他一忙了就是代筆似的。我哥哥從小兒就愛畫畫,以後跟著他,那會兒他就十幾歲了。

我有個姐姐,三姐,和我同歲,她叫順子,是溥心畬的女兒,早就死了。溥心畬還有兩個兒子,都比我小。我們就都在一塊兒,溥心畬挺喜歡女孩子。他一忙了,我和三姐就幫著給他上顏色,有時候他也說,這個怎麼畫,那個怎麼畫。有時候他不說,我就瞧他的意思,該怎麼用筆,哪兒該使勁,哪兒該揉一揉筆頭。這筆是倒著用,還是用側鋒啊,區別在哪裡。您別看這畫畫,「瞧」最要緊。因為畫畫本身、寫字本身,它有一定的氣韻在裡頭,他可以從自身運用。這裡邊必須是我自己去體會。

今天的蝠廳不准遊客進入(蘇柏玉攝於2016年)

現在的恭王府花園您沒去過吧?那會兒挺講究的,家裡有戲樓子,整個戲台畫的一架籐蘿,連根帶整個柱子,房頂,整個是一個籐蘿架,畫的那功夫可大了。那年代不少了,後來也經過整修,裝修也還保持原狀,還是那樣。還有那大殿,以前那殿真好看,整個是空的,幾棵大柱子,雕刻得也細,鏤空的,那叫蝠殿(又叫「蝠廳」)。對面是假山,真好。我還照了不少相。哎喲現在都沒了。他們給蓋成什麼啦,什麼展覽廳,拆得亂七八糟,還有茶館,還要票,票還挺貴呢,20塊錢。展覽廳裡頭不少畫呢,有溥心畬的畫,我舅舅的、我哥哥的,還有幾張我的畫呢。

啟功你知道嗎?啟功80多歲了,他的輩兒小,溥毓恆啟,毓字輩下邊還一恆字,恆完了才是啟字輩呢。所以他老是當孫子的,他開會也不去,他輩分小,這個那個的,您不稱呼不好,可是怎麼稱呼?啟驤注72你認識嗎?

定:我不認識。

毓:我們一起出過筆會,我讓他寫了一份冊頁,他就沒法題上款兒,你說怎麼說呀,論輩兒(我)是長輩,不論輩吧又真不是外人,他就給我寫宗長,宗長就不論輩了。籠統點得了,愛宗什麼宗什麼。

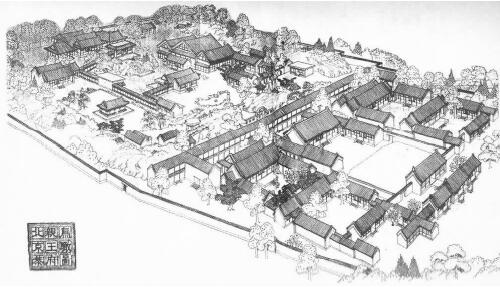

恭親王府鳥瞰圖注73