——關嘉祿口述

時 間:2002年10月27日

地 點:北京市海澱區上地某居民區定宜莊家

訪談者:定宜莊

[訪談者按]關嘉祿先生是滿學專家,退休前是遼寧省社會科學院歷史所所長、研究員。自1968年從中央民族大學的滿語專業畢業分配到瀋陽,一去就是30餘年。關先生也是我的同行與學長,我與他相熟已有20年。就我來說,在自己的同行中專門挑選關先生來做口述,首先當然因為他是北京人,而且是北京旗人。其次,則因為我對他在京劇方面的擅長與癡迷印象頗深,而且早就想一探究竟。因為京劇在老北京人生活中的重要性,早已超出了「業餘生活」這一範圍。

雖說我與關先生多年的交往主要基於共同的學術領域「滿學」,但這篇口述卻基本上與「滿學」無關,除了京劇之外,他談話中涉及的老北京旗人生活的方方面面,也都十分生動而且情趣盎然。

本書此次出版,距我對他的上次訪談,已經過了整整13年,在他的建議下,我將他與夫人楊曼麗女士因京劇而「千里姻緣一線牽」的往事也補入書中,其他內容則基本未做改動。

關嘉祿在中國第一歷史檔案館閱讀滿文文獻(定宜莊攝於2002年)

1.解放前的家庭與生活

定:你們祖上的事您知道得有多遠?咱們講您從老人嘴裡聽到的,不講從書裡看到的,好嗎?

關嘉祿(以下簡稱關):我是1943年農曆三月二十三日生人。父親生於光緒十五年,公元1889年,去世是1979年10月16日,活了90歲。我父親生前也沒少跟我談關於咱們滿族、關於旗人的一些生活,特別是他的經歷。據我所知,我父親就他一個,沒聽說他有兄弟姐妹。他的滿語名字叫希朗阿,這滿語什麼意思呢?sirambi不是繼續的意思麼,sirangga變成形容詞了,就是後繼有人、香火不斷的意思,這是我父親親口跟我說的,而且我父親說咱們屬於正黃旗,北京的旗人。他的漢文名字叫關鶴鳴,很雅的。

我父親應該說是貧苦的旗人出身,我父親跟我說就是從小父母雙亡,流落街頭。我爺爺去世很早,我奶奶也相繼去世,這應該是在他四五歲的時候。我爺爺的事我一點都不知道,我父親也沒跟我說過,奶奶的情況我也一無所知。我父親後來就在他叔叔家,在他那兒生活。我父親的叔叔叫關松廉,我應該也叫爺爺了,我們都叫他「祖兒」。他在北河沿椅子胡同有一所宅院,現在都拆了,原來那地方都有河,我小時候到他們家去的時候,河兩邊還有跑馬的呢。祖兒在消防隊做事,脾氣特暴,生活還是不錯的。但是我父親的嬸兒對我父親不好,雖然是叔叔輩兒的,老覺得是外頭的,老是虐待他,所以我父親流落街頭,賣糖果、賣煙卷兒為生。後來又到河北滄州給一家地方做一些雜工,在滄州這一段他曾跟著地主一塊兒到過東北,做生意,那時候已經有火車了,坐在貨車上,還沒有棚子,冬天從瀋陽到北京給凍得什麼似的。生活也非常困難,做了幾年還不行,又回到北京。

後來我父親經過人介紹,到北京市消防隊,當消防隊隊員。注111那時候清朝還沒有滅亡呢,消防隊員訓練非常嚴格,梳著大辮子,天天在前門城樓子上,垛口那兒,拿大頂,叫耗頂,那稍微一不小心就掉下去了,那功夫相當深了。在消防隊的時候,光緒駕崩,接著慈禧駕崩,我父親都送過葬。注112也從消防隊調人哪,他就沿途扈從吧。光緒的墓不是在西陵麼,慈禧的墓在東陵,他都去過,沿途是淨水潑街,黃土墊道,車馬是絡繹不絕啊。沿途村莊的老百姓給他們準備的有的是木桶,有的是舊的鐵桶,大桶,喝那水,水上面都有一層麩子,渴呀,馬也喝那水,人也喝那水。清朝殺燕子李三的時候,在菜市口刑場,我父親也是親眼看過的,犯人哪,後頭這是招子,坐在排子車上,要酒,要肉,沿途的店舖也是犯人要什麼給什麼。這都是清末民初的事了。

在消防隊幹了一陣,清朝滅亡之後,我父親就在阜成門外的營房住。在哪兒呢,阜成門外馬尾溝,後來市委黨校利瑪竇墓的南邊一點,那地兒叫營房,現在你去還有叫營房的呢。營房附近有一個廳點,相當於現在的小賣部,賣個煙哪,酒啊,取燈啊,油鹽醬醋什麼的。

1940年前後的全家福(左起:三姐關淑芬、大嫂關桂蘭、母親章潤潔、四哥關嘉祥、父親關鶴鳴、大哥關嘉培、二哥關嘉勉。時關嘉祿尚未出生)(關嘉祿提供)

當時家裡很窮,我父親娶了一個女人,壽命不長,就去世了,後來經過我叔爺介紹,又娶了現在我這母親。

定:他原來那個也是旗人麼?沒有留下孩子?

關:也是旗人,沒有留下孩子,結婚以後很短時間就去世了。我母親叫章潤潔,我母親的娘家應該說是漢軍旗人,她哥哥叫章潤琪。後來我母親跟我說過,他們家是一個破落的富人家庭,封建專制對我母親和她哥哥也很不公平,後來他們就跑出來了,經過人介紹跟我父親結合了。住到營房的這一段,就是我父親和我母親,還有我大哥二哥。那時候家裡比較貧困了,點著個小油燈什麼的。據我父親說我哥哥腳底下穿那鞋,破了之後都是我母親給縫上,縫上之後再拿墨給染上顏色,要不寒磣哪。

我母親生了十個孩子,中間夭折了好幾個,有的是掉了,她就說是掉了。有的是生下來之後得病死的,當時醫療條件差呀,一得病就死了,一得病就死了。後來長成人的是哥兒四個,關嘉培,大哥;關嘉勉,二哥;關嘉祥,四哥。關嘉祥一般我們都叫他四哥,因為在二哥和四哥之間有個三哥,叫小全,死了。然後就是我,關嘉祿。

定:都是您母親一個人生的?

關:對,我母親一個人。母親生我時是48歲,我是我們家老疙瘩。我大哥今年7月17號去世的,84歲,我今年是59歲,他比我大25歲。二哥是1921年生人,也比我大22歲,四哥是1933年生人,比我大10歲。我後邊就沒有再生了。

後來我父親托人找工作呀,就在大陸銀行,注113當一個工友,守衛也好,勤雜也好。我父親有工作能力,身體也棒,因為在消防隊的時候,他練過功啊,大陸銀行的經理也器重他,從工友又到警衛。大陸銀行就是現在的中國銀行,就是天安門這邊這個白樓,帶鐘錶的那個。我們家就也搬得離大陸銀行很近,就搬到前府胡同,原來老北京有個前府胡同,在西皮市兒附近,天安門往南,馬路的西邊,叫西皮市兒,馬路的東邊就是郵電大樓了。當時天安門有個叫花券兒,什麼叫花券兒呢?兩個牆,兩個牆裡邊叫花券兒。前府胡同就靠近正陽門這邊箭樓了,當時那兒都有門,獅子門、關帝廟什麼的,我們家在哪兒呢,就在從天安門往南這段紅牆,紅牆以西的西南角,就是現在人民大會堂附近。我就出生在前府胡同56號。

定:您父親和大哥都讀過書麼?

關:我父親沒有讀過書,但是父親非常好學,他愛看書,平常就讓別人教他字,現在我保留一個他的工作證,他的簽名,關是繁體字的關,工工整整啊,寫得太漂亮了。我大哥和二哥都上過小學,當時我大哥也十幾歲了,就托人給我大哥介紹到上海銀行,在西交民巷靠近東口那個地兒,當一名普通的勤雜,就是小工人,見習生似的。後來我大哥逐漸地由於幹得好,就提升為職員了,我大哥那算盤哪,打得相當溜啊。我二哥跟我大哥相差幾歲,後來讓他上哪兒了呢,日本不是佔領北京了麼,在日本的華北株式會社當個勤雜工,後來當個書記員,就是抄抄寫寫。這時候家境就比較好了。

我大哥生前跟我講過,當時我父親在大陸銀行,我大哥在上海銀行。1937年,他們親眼看到國民黨宋哲元的軍隊開著車,從北京城裡頭到南苑,當天晚上沿途經過前門大街到那邊去,各個鋪子送緞子的,送酒的,大碗大碗酒喝,祝他們能夠一戰告捷吧。結果沒想到半夜從樓子上往下看,南苑那邊一片大火啊,最後半夜兵敗,第二天日本就進城了。

我父親在消防隊認識了一個消防隊裡的朋友,也姓關,這朋友就是我大嫂、二嫂的父親,然後我們就算世家了,消防隊不都是旗人,可是那親家是旗人。當時大柵欄裡有個同樂電影院,著火,我們這親家救火,把腦袋給摔壞了,就得病了,這親家還送給我父親一把寶劍,一直保留著。這兩個姑娘一個叫關桂蘭,一個叫關桂卿,就和我父親的兩個兒子,就是我大哥、我二哥,老人做主,他們就結合了。日本時期,日本兵喝醉了酒到前府胡同滋事,敲我們家門,敲了半天,當時我大嫂、二嫂都比較年輕,他們找花姑娘的幹活,當時我們家有一個這麼粗的棗木的頂門的那個,把門插上之後整個就是頂上,說什麼也不開,最後沒開。那時候我父親親眼看見日本人拿刺刀挑咱們中國的老百姓。

我四哥去世得早,1989年11月18日,他年輕時候得肺病,後來是心肺衰竭,去世才56歲。二哥是1991年,70歲,得的骨癌去世。大哥是今年,2002年。現在就剩我一個了。大哥生的是五男二女,二哥生的是三男三女,四哥是二女一男,到我這兒是一兒一女。我母親是1895年生人,1971年10月6日去世,76歲,她去世那年我父親是82歲,他們差6歲。

我現在還保存著一幅照片,是1939年我大哥結婚時候照的,我大哥大嫂,我媽,我父親,還有我四哥,還有我二哥,還一個叔叔輩他們的後代,小六兒他們。我父親穿的上衣像馬褂似的,我母親一身跟旗袍似的,都經過改進,我大哥也穿的馬褂。那照片特別好。

2.對京劇如醉如癡

關:我父親因為長年生活在北京,從小就特別地愛聽戲,這是咱們旗人的一個傳統,不但愛聽戲,自己還買個胡琴,拉一拉胡琴。在他的感染下,我們全家,從我大哥、二哥、四哥到我,我們全都愛好戲。到現在我還保留著一張照片,照片上我父親穿著戲裝,扮劉備,右邊是我二哥扮周瑜,左邊是我大哥扮趙雲。閒暇時間我哥哥他們都愛票戲。解放前家境比較好的那一段,他們經常上前門外頭廣和樓、中和戲院,在那個地方看戲。就我小時候有記憶的,帶著我去聽戲的就好幾次。從流派來看,老生裡邊,我們家人比較喜歡余派和馬派,當然我父親他們開始都喜歡譚派,最早就是聽譚先生的。實際上馬派和余派都是從譚派演變來的,而且我父親最愛看的是楊小樓的戲。

定:他看過?

關:看過呀,楊小樓,梅蘭芳,譚鑫培,都看過呀。

定:那時候他那麼窮,他還有錢看戲?

關:那時候票價也不是很貴呀,自己攢錢到戲園子看戲呀。那時候北京哪兒有電視,收音機啊,就是話匣子。然後家裡買了留聲機,買了不少唱片,京劇老唱片啊,像馬連良的,譚富英、譚鑫培、余叔巖的,都有。這麼一大厚撂,這些唱片在「文化大革命」當中,由於家境比較困難,全賣了。像北京過去譚鑫培老先生、余叔巖這些個,都非常熟悉。

1940年前後父子合演《黃鶴樓》劇照(左起:關嘉祿大哥飾趙雲、父親飾劉備、二哥飾周瑜)(關嘉祿提供)

定:您父親年輕的時候有沒有也拉一夥人上你們家唱戲?

關:沒有。我父親唱老生的。開始是自學,後來有師傅給指點指點。我父親認識一些熟人哪,特別是梨園界的,就請教吧,像我們家開始都是自學自拉,後來到一定的水平之後,覺得還得提高。我父親去世前90歲的時候,雖然氣力不佳了,一聽拉胡琴還是特興奮。他主要唱《二進宮》《搜孤救孤》《轅門斬子》《四郎探母》,比較熟的戲基本上都能唱。我父親的叔伯兄弟,就是我父親的叔叔那支兒,叫關榮濮,在北京市郵電局工作,也拉得一手好胡琴。就是說咱們滿族啊,怎麼就不謀而合,都是對京劇如醉如癡,而且都比較鑽研,我覺得這種現象也挺有意思。你像我四哥,從小也特別愛戲,我父親每年春節到廠甸什麼的,為滿足我四哥的要求,就給他買戲服,買黃天霸的衣裳,刀。我四哥從小在家裡就拿著刀跑圓場什麼的。我四哥嗓子也好,胡琴拉得也好。我父親胡琴雖然會拉,但是拉得不精。

我小的時候,七八歲的時候,我父親拉胡琴的時候就教我,我也好奇也愛聽啊。他不會12345671(指簡譜),就是工尺調,開始拉的就是二黃三眼,尺工尺上四尺工上工工,四尺四尺四尺,實際上就是6321 6532 3365 656-565。從小我就學這個,我父親看我還有點意思,就買了一把三塊錢的胡琴,就算比較好的胡琴了,買不起啊,一個月才掙多少錢啊。慢慢越拉越熟越拉越熟,我就給他們伴奏了。有時候我父親拉,我唱,經常唱的就是《二進宮》:「千歲爺,進寒宮」這段,慢慢我拉,我老拉,越拉,我就越溜(北京土語熟練之意)啊,小時候聰明,又愛聽又愛拉。

我們家還特別愛聽大鼓,西河大鼓,京韻大鼓。小時候我父親就領我到勸業場,前門附近,現在叫新新服裝店,勸業場一上台階兒路西嘍,二樓,專門有個唱大鼓的地兒,女的都穿的旗袍,「當了一郎當……」

定:你這噹噹噹噹是什麼大鼓?

關:在我記憶裡我聽的基本都是西河大鼓,單弦,京韻大鼓,我父親帶我聽的。這些曲藝與京劇有不解之緣,互相吸收,互相滲透,一般愛聽京戲的人基本也愛聽大鼓。在老北京是比較時尚的。

解放以後我二哥、四哥都在小學工作,小學教師,東城、西城都幹過。當時東城組織一個業餘京劇團,教師京劇團,我二哥、四哥都是團裡邊演員,他們都演過戲,登過台。我四哥唱過《四郎探母》,我二哥也唱過,我二哥還唱過《奇冤報》,就是《烏盆記》,《烏盆記》是其中一折。

我們小時候,因為要建人民大會堂,整個西皮市都要拆遷,注114我們家就搬到司法胡同後身,平孚裡7號,就在西交民巷一直再往西走,對著和平門,就在前門棋盤街到和平門,整個這個中間,也是銀行的宿舍。在那兒旁邊是當時北京市中級人民法院的禮堂,那時候業餘京劇團老在那兒演戲,我們全家,我帶著我那侄子們就經常上那兒看戲。我小時候看馬連良他們,裘盛戎、張君秋、譚富英他們的戲,也是用家裡給我的零花錢。我初中是最癡迷京劇的時候,那時候馬連良演戲,當時的票價標出來,一個人演是四毛至一塊,三個人或兩個人合演可能就高一些,將近兩塊來錢,我就買最低的票價,後排吧,我就到前排,看沒人我就坐下。而且戲癮到什麼地步,冬天戲牌子出來了,我就帶個薄被,穿上棉襖,到廣和樓蹲一宿,第二天一早八點鐘買票。我記得看李少春的《響馬傳》,在廣和樓,我就排了一宿。那時候可真是。

我和我大哥的孩子一直生活在一起,我記得小時候我拉胡琴他們唱,戲癮特大,特別好。1958年的時候,我大哥的三兒子關鴻基,這是從男的排行,就考入北京戲校。這實際上是我出的點子,我說考戲校吧,戲校還可以管吃管住。這麼他一考還考上了。鴻基的弟弟關鴻鈞,是1959年考入戲校。關鴻基開始學老生,後來就學武生。關鴻鈞小時候唱老生唱得相當好,因為嗓子倒倉,就也改學武生了。

定:您哥哥特別願意讓他們倆學戲麼?

關:也不是很情願的。可是當時我大嫂是家庭婦女,就靠我大哥這工資,我父親在大陸銀行退休金也不多,40來塊錢,工資不夠啊。當時家裡也比較困難,咱們出去一個是一個,減輕家裡負擔。

我這兩個侄子到北京戲校之後,跟內行人接觸更多了,我們就是請教啊,一塊玩啊。在1967年、1968年之前,幾乎每星期天,我們家都是非常熱鬧,我的大哥、二哥、四哥都過來,我侄子他們一些同學也經常來,包括一些著名的演員,都到我們家來過,像馬連良的小徒弟張克讓,《沙家濱》沙奶奶的主演萬一英,還有鴻基的愛人、我的侄媳婦王玉珍,現在是北京京劇院院長。我都給他們伴奏。你拉我唱,你唱我拉,不但唱,而且拉。就是清茶一杯,從早晨唱到12點,一唱就是一上午。中午就是炸醬麵,打滷麵,就吃這個,家庭氣氛特別的融洽。到春節了,給我父親母親他們拜年來,這一上午你看吧,整個平孚裡的街坊什麼的都過來聽戲,非常熱鬧。

後來王玉珍哪,鴻基他們,都成角兒了。鴻基是大武生,長靠武生。鴻鈞是短打武生,翻跟斗翻得特別好。鴻鈞在戲校畢業之後分到北京,在《沙家濱》劇組,後來在《杜鵑山》劇組,《沙家濱》最後一個跳城牆的就是他。粉碎「四人幫」之後,中國京劇院和北京京劇院聯合上演《闖王旗》,李和曾的闖王,袁世海的郝搖旗,郝搖旗的馬童就是關鴻鈞。鴻基是1988年2月27日去世的,癌症,41歲。鴻鈞是1984年認識了一個美國女子,後來結了婚,他現在還在美國,是百老匯一個演出公司的副導演。

3.解放後的家庭和生活

(1)父親和大哥

關:解放以後我父親還一直在大陸銀行,因為他是工友出身,「三反」「五反」批判不法資本家,我父親也是個工會積極分子。後來沒多久我父親就退休了,50年代初退休的。退休之後做街道工作,當時我們家從前府胡同搬到西皮市乙16號,不是買的,是租的。以前住前府胡同也是租的,比較小,就只有西屋,還有北屋,不算四合院,到西皮市就比較大了,比以前大有改善了。父親、母親、我、大哥、二哥、四哥,都住到一個小四合院裡頭。我父親母親住到東屋,我大哥大嫂還有孩子們住在西屋,我二哥二嫂他們住在北屋的廂房,還是夠擠的。我四哥後來就住校了。

50年代初我父親在街道工作,街道工作非常出色,當選為西單區人大代表,那時候不叫西城區。當了一段代表之後基本上就賦閒在家,幫助我大哥、二哥料理家務。

我從小基本上是吃窩頭鹹菜喝紅豇豆粥長大的。50年代後期,特別是困難時期,自然災害時期,家裡子女多,掙得也少。我父親和部隊聯繫,把部隊裡頭那些個髒的棉衣棉褲,拿到家裡頭,和我大嫂一塊兒洗刷。那時候夏天,我們平孚裡就一個自來水管子,從那地兒拿桶把水打回家來,大太陽底下拿大刷子刷,靠那個掙點錢。我大嫂就因為勞累過度,得乳腺癌了。

當時管家的應該說是我大哥,他掙得多。我父親管我大哥叫大爺,有事就說跟大爺說,我大哥挺說了算的。大嫂、二嫂操持家務,我母親是協助她們。我大哥後來從銀行下放到街道,後來到天津鹽場,認識一個女子,當時我大嫂剛去世不久,家裡孩子都反對,生給掰開了,這女的後來就走了,我大哥後來就一個人,跟我父親跟我母親始終在一塊兒。1958年左右西皮市拆遷,我們就分家了。我父母跟大哥過,搬到司法胡同後身,平孚裡,搬到這兒。我二哥搬到甘雨胡同,我爸爸有時也住到二哥家裡幫忙。我爸爸不厲害,但是我爸爸急脾氣。他性格剛烈,樂於助人,大陸銀行的工友都覺得我父親仗義。我父親說「寧失江山,不失約會」,做人要屈己從人,什麼事不要太咬尖兒,要謙讓。熱心腸子。

(2)母親

關:我母親是個家庭婦女,沒讀過書。我對母親印象是一個非常慈祥的、特別吃苦耐勞的、非常善良的一個婦女。

定:人都說滿族的婆婆特別厲害?

關:不,我母親可不厲害,是非常善良的一個人。我母親當年住到營房的時候,就是我大哥、二哥還比較小的時候,西方天主教的教會啊,在阜成門附近設的有粥廠。我們家裡窮,就每天到那兒打粥去,喝粥。從那兒開始我母親就信教了,主要是捨粥的緣故。後來我大哥、二哥、四哥陸續也都進堂,信天主教,解放初之後我們家搬到前門附近,就老上東交民巷的一個教堂。注115當時宣武門的是南堂,東交民巷的是東堂,西直門那兒是北堂,府右街附近也有個教堂。我們家進堂基本上就上東交民巷。我母親很虔誠,做禮拜啊,做彌撒啊,在長輩影響下我們也接受這些教育,我大哥、二哥、四哥也到天主教堂,參加個樂隊演唱、合唱什麼的,唱《聖經》啊。我嫂子她們基本也信教。我七八歲的時候,也跟她們進堂,後來加入少先隊了,就不信教了。注116我父親反而不信教,也不進堂。我母親脾氣那麼好,就跟這有關係。

鴻基他們很小的時候,包括我大嫂去世之後,我母親就承擔起全部家務,不單得照顧我上中學,上大學,還得照顧我大嫂這些小孩,我們都是我母親帶大的。我最懷念母親,我父親脾氣比較暴,有時鬧得不愉快,我上大學他還呲兒我呢,但我母親總是護著我。母親最疼的就是我,也疼我四哥。那時候家裡孩子多,我母親買個蘋果,把蘋果藏到柳條包裡,拿出來讓我上外頭自己吃去。我母親也打過我,我父親打過我沒打過我我記不清楚了,就我母親打我嘴巴子我一直記得。包括我四哥的婚姻問題,我四嫂比我四哥大幾歲,但他們倆相愛,我大哥就不同意,我母親就護著我四哥,當時也受了不少氣,後來還是成了。我們哥兒幾個都跟母親感情特深。

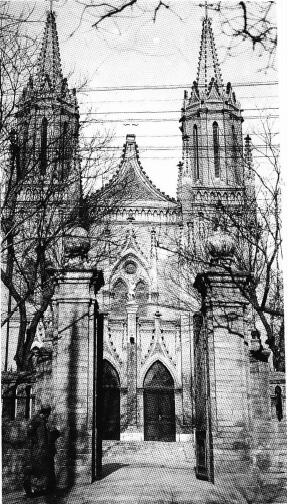

北京東交民巷教堂注117

我1968年離開家,注118父親剛強,倒沒說什麼,我母親坐在屋子裡小板凳上,我說媽我走了,您注意身體,扭頭我就走了。當時也是,心裡頭……誰願意離開北京啊,我母親從板凳上起來,一直追到門口。

1971年母親去世,我正在瀋陽,得到電報之後,當天晚上就買火車票,火車上人多呀,沒地方坐,我在車上站了一宿。母親當時去世,一隻眼睛始終不閉,後來到太平間取出來之後,我把母親的眼睛一合,馬上就閉上了,她想我們呢。

我母親直到去世,連黑白電視都沒看成。

(3)生活和娛樂

關:我父親不愛玩,就愛唱戲。一個愛唱戲,一個愛吃。到過年吃餃子,我父親得包專門的餡兒,乾菜餡兒,菠菜弄乾了的,裡邊不擱肉,擱點油渣兒。我父親特別愛吃炸食,炸餃子啊,什麼都吃炸的。還愛吃肉,吃點什麼米粉肉啊,特別是醬牛肉。那陣兒家裡生活不是很富裕,就拿綠色的瓶子,上邊窄,下邊寬的那種,到前門臉兒月盛齋買兩瓶子牛肉湯,那比較便宜,幾毛錢就是一大瓶子啊,回來下麵條吃,嘿,真香!現在沒有了。一直到他去世之前,那時候我已經到瀋陽了,每次回來,他總讓我上街,我小名叫喜兒,「喜兒啊,給我買點燒餅夾肉」「早上給我買點薄脆」。我父親愛喝點二鍋頭,買點花生米,買點排叉,買點肚,芝麻醬糖火燒,就愛吃這個。

我們家總的來講愛吃麵食,包餃子,疙瘩湯,炒疙瘩,打滷麵,炸醬麵就更不用說了,我們家最愛吃炸醬麵,夏天一般吃芝麻醬面。嘿,我媽烙那蔥花餅,倍兒香!那些麵食,包括金裹銀兒,吃過沒有?白面和棒子面?

定:我們叫金銀卷。

關:到冬天芥末堆兒,豆醬。還有芝麻燒餅,豆汁。每年過節都得炸年糕,早晨必須得喝茶。北京那時候沒有蜂窩煤,都是煤球爐子,都是我父親親自搪的,叫搪爐子,然後街上煤鋪買的煤面子,和上水之後,鋪到地上,切成一塊一塊的,四方塊,鏟,家裡有那大篩子,自己搖,我嫂子她們搖。然後家裡就燒那個煤球。那時候早晨喝水為了快呀,拿錫皮做的那小筒兒,一個把兒,叫汆子,插到煤球爐裡,水一開,就沏茶,天天兒必須得喝茶。早點一般是外頭吃點豆腐腦兒啊,燒餅啊。但是一般地來講我們家早晨很少吃東西,不吃什麼主食,就是喝茶,花茶的茶末子,北京張一元的。

定:那叫高末兒。

關:對,就喝那個。

定:那能經飽嗎?

關:習慣了,就不餓。我小時候上學,早上也得吃點,烤白薯,然後前一天晚上家裡剩的烙餅,有時候是蔥花餅,有時候是發麵餅,有饅頭就帶一個饅頭兩個饅頭。

我們家裡在稱呼上都跟漢人不一樣。你像我們晚輩稱呼長輩,奶奶叫太太,我父親叔叔那輩兒的,叫姑爸爸。我侄子他們稱呼我四哥叫小爸爸,爸爸兒化,稱呼我是小爹爹,這是比較明顯的咱們旗人的稱謂,一直保存到現在。

我小時候冬天穿棉襖,我媽給我做了棉襖之後,腳底下都用綁腿,買那黑帶子,那麼寬,綁上。我一直到小學四年級之前,10歲、11歲左右,都一直穿那個棉窩,穿那大褂,還穿著緬襠棉褲呢,後來我就嫌難看了。

定:您母親唱戲嗎?

關:我母親不唱戲,我母親愛聽戲,有時也哼哼幾句,她愛打麻將,我母親的麻將打得相當好,北京打法,你會打嗎?

定:不會。

關:老北京的八張,一缺,門兒清,斷腰,平胡,砍單,清一色,一條龍,大滿貫。

定:不是北京打法還有什麼打法,瀋陽打法?

關:有,各地都有各地打法。因為我母親愛打麻將,我父親在解放前花三塊錢給我母親買了一副麻將牌,是骨頭的,骨頭嵌在竹子裡,這副麻將牌現在還在。我們家我大哥、二哥、四哥,包括我,包括我侄子輩的,都會打麻將。到瀋陽偶爾過年家裡玩個瀋陽打法。打麻將也是一個傳統。

我母親特別喜歡養鴿子,喜歡養雞。我們家搬到西皮市乙16號以後,一個四合院嘛,家裡就養了幾十隻鴿子。一到「五一」「十一」,天安門不是放鴿子麼,它剛一放起來,我把我們家的鴿子就給轟上天了,這鴿子不就隨群了麼,它在天上轉呢,我在這底下一叫食,「得兒得兒」,那鴿子就跟我們那群一塊兒呀,「嘩」一下就落下來了,再往給鴿子搭的窩趕,一個鐵籠子似的,有個門,往裡一趕,「卡」一抓,先給翅膀縫上線,省得再飛呀,特別有意思。

定:你們家養多少只鴿子呀?

關:最多的時候有四五十隻。

定:多少只是你們自己的,多少只是裹來的?

關:裹來的也就是十來只。那時候主要是我母親和我大侄子關鴻昌他們倆養鴿子,我也跟他們一塊兒。

定:您嫂子唱戲麼?

關:不唱,女的基本不唱。我大嫂是典型的家庭婦女。二嫂比我大嫂長得更清秀一些,更聰明一些,做手工刺繡特別好,她也不會唱,但都喜歡。我四嫂是做銀行工作的,也不會唱。關鴻基考上戲校的第二年,1959年7月9日,我大嫂癌症去世。關鴻基上邊還有兩個姐姐,一個叫關書穎,1986年癌症去世,44歲。我大嫂、我大嫂的母親,我大嫂的一些妹妹、姐姐,在台灣的,包括我大嫂的親妹妹,嫁給我二哥的,我二嫂,都是癌症,遺傳基因。

(4)我自己

關:我小學在哪兒呢?在哈德門,崇文門門臉兒,原來叫德新小學,現在改成南城根小學了。中學我一直在26中,就是原來的匯文中學,崇文門附近。我是初中三年,學習成績優秀,然後保送高中。高中三年,就是一門化學4分,其他都是5分。就差這一門,金質獎章獲得者就保送大學了,那時候腦子好使。

報考大學的時候,招生簡章上有中央民族學院,開設滿文專業,我一想這個專業比較冷門,我也是滿族,就報這個。

我考入中央民族學院滿文班以後,學滿文,回家之後我說爸,您會滿語嗎?他說我會點兒,我說您怎麼會啊,他說我是從清朝那邊過來的呀。光緒十五年(1889年)生人您想。我說您說說,走怎麼說?「yabu」,哎,yabumbi的命令式就是yabu。起立,「ili」,又說一二三四五六七八九十,然後我跟他一對,都是對的,呵,我說可以呀。他已經70多歲了,這些他還都會說。

定:看來這滿語您還有家傳了。

關:這說明在清末的時候他們還說一點滿語,不是一點沒有。他屬於下層貧苦旗人,他還會說呢。

我父親非常支持我上學,我學滿語他高興。他一個月才開41塊錢,每月給我拿出8塊錢來。我真喜歡這個專業,我從一上學就喜歡,所以雖然我愛玩,但我對學習挺上心的。當時思想也比較單純,覺得學不好對不起黨的培養。

畢業分到瀋陽以後,因為「文化大革命」期間,文史部門清理階級隊伍,我們是所謂「十七年修正主義路線培養的修正主義苗子」,不讓我搞專業了,就把我分配到中學,我當了十年中學老師。到瀋陽之前我自己拿木頭釘了一個小木箱,把我學的講義、筆記什麼的全都弄好帶到瀋陽,也不是說我有先見之明,我總覺得我這專業不能白學,將來肯定有用。到學校他們讓我教語文、數學、歷史什麼的我全都不幹,為什麼呢,一教上那個,再當個班主任,工作太多。我愛好體育呀,我在大學就是院排球隊隊長,學生會體育部部長,當時又缺體育老師,我說我幹這個,一鍛煉身體,二我有時間,晚上看看書,看看筆記。畢業這十年雖然耽誤了我沒搞專業,但因為一開始我就特別熱愛這個專業,平常我還看一看,所以1978年歸隊之後很快就上來了。

定:可是您對京戲的興趣始終比對滿語還更濃是吧?

關:對。從小愛好呀。

[2015年6月7日,關嘉祿先生再次翻閱了這篇口述之後,從瀋陽來電話,提出一些修改建議,並做了如下補充]

(5)我夫人

關:我夫人叫楊曼麗,1944年10月9日出生的,比我小一歲。她是漢族。就是因為京劇這個紐帶,千里姻緣一線牽,把我們牽到了一起,說起來非常有意思。

1965年8月我到廣西參加「四清」,當時分配到三江侗族自治縣林溪鎮工作隊。當年11月份,廣西京劇團也到林溪鎮,叫「跟班四清」一個月,一邊參加工作隊的工作,同時為鄉親們演出。楊曼麗當時是京劇團的演員,她從鎮下邊的平地棉村調到鎮裡,我當時就在鎮上,還是我幫她背著行李,安頓到鎮上的郵電所的,我們就這樣相識了,有好多接觸的機會,我們在一起就談京劇,特別投機。

分別之後不久,1966年「文革」就爆發了,我還到廣西南寧去看過她。後來我從廣西回到學校,還是鴻雁傳書不斷。1968年她從廣西到北京外調,就住到我家了,我們正式談戀愛,1969年我到南寧,與她結了婚。我是北京人,愛好京劇,又能拉琴,和他們劇團的人關係都處得特別好。

婚後我們就開始兩地生活了。她從廣西京劇團又到百色的五七干校,我一直在瀋陽。她是1972年才調到瀋陽的。當時調轉非常困難,可是我遇到貴人了。那時候有個和我在中學一起當老師的,她愛人在遼寧省委組織部當軍代表,是通過他,把我夫人調來瀋陽的。那時候我們兩地分居三年了。我記得她來的時候是10月份,趕到北京時正在下雨,凍得夠嗆。

那時候她來的地方還叫瀋陽市樣板戲學習班,粉碎「四人幫」後改成了瀋陽市京劇院。那時候要進這個學習班,還要先經過考試,她唱的是《紅燈記》裡的李鐵梅,經過考試就被錄取了。我夫人十二三歲就考入廣西戲曲學校,由廣西京劇團代培,她主要唱梅派青衣,《宇宙鋒》《玉堂春》,還有《二進宮》,唱紅了廣西。

你看我們又是滿漢,又是南北,千里姻緣一線牽,這線就是京劇,也算是在文化上有認同吧,我怎麼會找一個唱京劇的漢人,這真的挺有意思。我們一輩子挺恩愛的,那真的是相濡以沫。現在兩個孩子對京劇也是情有獨鍾。現在她也退休了,我們在家裡有時還吊吊嗓子。

關嘉祿與妻子楊曼麗1988年春在北京長安大戲院與侄媳王玉珍

(中,穆桂英扮演者)演出之後在舞台上合影(關嘉祿提供)

我除了研究清史滿學,由於對京劇熱烈摯愛,對京劇藝術也做了一些研究和探討,寫了一些評論,還參加一些社會上的活動。這方面的研究成果,你從我2012年出版的文集中就可以看出來,我這裡就不再說了。

[訪談者按]關嘉祿先生的文集名為《清史滿學暨京劇藝術研究》(社會科學文獻出版社2012年版),其中收了他有關京劇藝術研究的幾篇論文,如《清代京劇的文化特徵》(《清史論叢》2001年號,中國廣播電視出版社2001年版)、《滿族與京劇述論》(《滿學研究》第6輯,民族出版社2000年12月)、《潛心程門的遲小秋》(《中國京劇》雜誌2000年第2期)、《借得東風鼓征帆》(《中國京劇》2001年6月出版)等等。在該文集的序言中,徐徹教授為關先生在學術研究中總結了八大貢獻,其中第六條,就是對京劇藝術的褒揚與推崇。他說:「關嘉祿先生是京劇的高級票友,能拉會唱,對京劇藝術十分喜愛,亦十分懂行。關嘉祿先生以票友的身份,逐漸成長為一位京劇藝術理論家。有論文,亦有著作。」他說關先生不僅發表了多篇京劇評論和報道文章,並且撰寫了專著《梨園春花·地方戲曲與京劇》(遼寧人民出版社出版)。並曾獲文化部振興京劇指導委員會頒發的「中國京劇票界活動家」榮譽證書。說關先生「除了是一位當之無愧的京劇藝術理論家之外,還是一位被京劇名家認同的京劇藝術鑒賞家」。

特此補記。

關嘉祿1990年前後與著名京劇表演

藝術家袁世海先生的合影(關嘉祿提供)