70年前,萊斯利·懷特曾說,能量獲取應當是瞭解社會發展的基礎。物質的復合性層次要想隨時間的推移而維繫,除非它們能自由地從所處的環境中獲取能量,人類及其社會也不例外。

如果沒有氧氣,構成我們身體的物質的復合性層次在幾分鐘後就要開始瓦解:如果沒有水,我們幾天後就會完蛋;如果沒有食物,我們至多撐上幾星期,也要嗚呼哀哉。如果將多個人聚在一起創造超個體,人們就必須獲取更多的能量,這使得能量獲取成為社會發展的基礎。

我在說“能量獲取”時,指的是人類全方位的能量獲取,最重要的有:

食物。無論是直接消耗,還是餵養牲畜以讓它們提供勞力,還是餵養肉畜以供隨後食用。

燃料。無論是用於做飯、取暖、製冷、燒窯或燒爐,還是用於為機器提供能源。燃料既包括木頭、煤炭、石油、天然氣,也包括風能、水能和核能。

原材料。無論是用於建築、金屬製品、制陶、製衣,還是用於任何其他目的。

如此定義的能量獲取與更普遍使用的生理幸福感尺度有關,但要寬泛一些。生理幸福感尺度包括諸如實際工資、人均GDP、人均GNP(國民生產總值),或者人均NDI(國民可支配收入)等。實際工資衡量校正了通貨膨脹的個人收入(無論是以現金還是其他形式獲取);GDP衡量消費、生產添加的價值和一國疆域內產生的收入;GNP衡量的是加上或減去從世界其他地方轉移財產收入或勞動收入而來的淨收入的GDP;而NDI衡量的是GNP加上或減去以貨幣或其他形式從世界其他地方獲取的淨轉移支付的GNP,包括稅收和饋贈。GDP、GNP和NDI只需各自簡單地除以研究地域的人口數量,就可轉換為人均數字。

經濟學家通常關注的是人均實際工資、人均GDP、人均GNP和人均NDI,而不是能量獲取,很大程度上是因為這些度量標準在現代經濟體(即1800年後的西方、1900年後的東方和1950年後的世界其他地方)中,比種類更廣泛的能量獲取記錄要完備得多。然而,如果在時間跨度極長、生存實踐的本質變化巨大的情況下做比較,能量獲取是一種更靈活的度量標準。

東方、西方從哪兒出發

關於人類的能量使用情況,湧現了浩如煙海的文獻,貢獻者有醫學研究者、工程師、自然科學家、社會科學家和人道主義者。然而,相形之下,很少有人嘗試對其進行歷史的綜合分析,而且由於不同的研究者專注於不同的能量獲取特點(比如,食物消費、淨能量使用、物質生活標準、總消費等),以不同的方式對其進行度量(比如,每人每天千卡消耗量、出生時預期壽命、實際工資、身高等),或者對變化進行定性分析而不是定量分析,使得即使只是形成總體概貌也變成了一個複雜的任務。因此,我首先要更嚴密地定義我的一些術語。

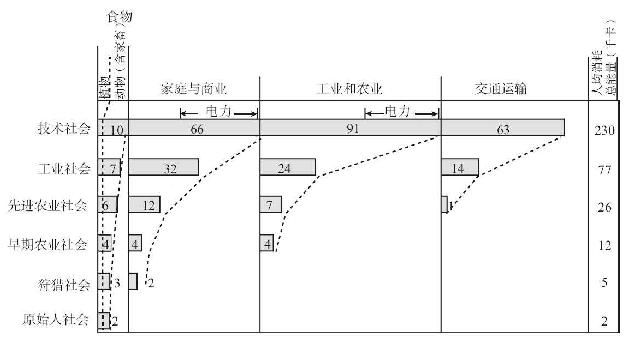

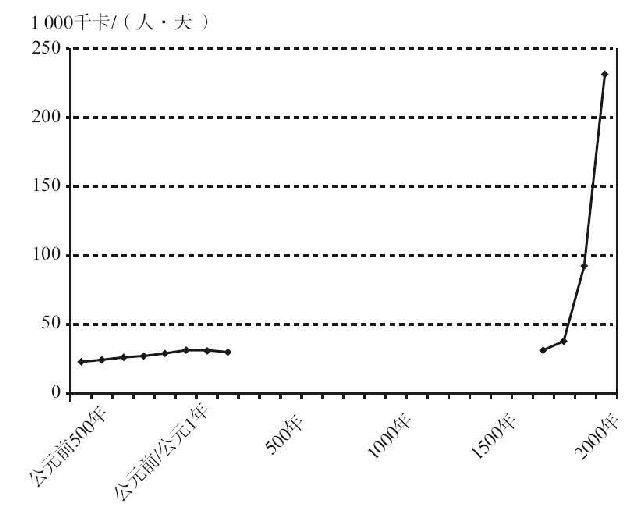

我的總體框架要從一幅廣為引用的圖說起(見圖3.1)。這幅圖最初是於1971年發表在《科學美國人》(Scientific American)雜誌上的。在該圖中,得克薩斯農工大學的地球科學家厄爾·庫克(Earl Cook)對狩獵–採集社會、早期農業社會(他指的是大約公元前5000年亞洲西南部的農民)、先進農業社會(大約公元前1400年歐洲西北部的農民)、工業社會(1860年左右的西歐人),以及他本人身處的北美和西歐的技術社會的典型的人均能量獲取,進行了粗略估計。庫克給4項指標打了分:食物(包括餵養的家畜)、家庭和商業、工業和農業,以及交通運輸。此圖表成為研究能量獲取情況的歷史學家一個常用的出發點。

圖3.1 厄爾·庫克的社會發展不同階段能量消費(以每人每天計算)

資料來源:庫克,《能量流》(Flow of Energy),137頁。

庫克將食物能量與非食物能量區別對待,這是至關重要的。人類對食物能量的消費是具有極大的強制性的:如果在一段時間內,這一數值遠低於平均每人每天2 000千卡,人們就會變得虛弱而無法勞動。他們將喪失身體的機能,過早死去。然而,如果食品能量的輸入在一段時間內持續高於4 000千卡,人們也會變得肥胖,患上極其嚴重的相關疾病,同樣會有不少人過早死去。(營養學家通常會用“卡路里”來描述物理學家所說的營養“千卡”,食品包裝上的營養成分表上列出的含熱量實際上指的是千卡。)

食物能量的消費會隨時間推移而變化,部分是因為人們會在諸如穀物等“廉價”熱量食物和諸如肉之類的“昂貴”熱量食物之間來回擺動(大致估算,消耗10千卡的植物才能生產1千卡的肉類)。在肉類豐富的21世紀,飲食通常會達到每人每天大約10 000千卡。然而,在非食物的表中,能量消費變化得更顯著。大多數狩獵-採集社會消耗的非食物熱量都相當少:他們需要生物量用於烹飪、燃料、衣服、武器、籃子和個人飾品,但通常居住在非常簡陋的棲身所裡,只有極少的實用物質產品。農業社會通常有數量多得多的堅固房屋,有大量的各式各樣的人工產品,而現代工業社會無疑更是能生產出數量巨大的非食物產品。在最簡單的熱帶狩獵-採集社會,總能量獲取量(食物+非食物)大致會低至每人每天4 000~5 000千卡;而在當代美國,這個數字則會高達每人每天230 000千卡,全球平均數現在大約為每人每天50 000千卡。

在歷史上的大部分時期,人均非食物能量都是趨於上漲的,但人們沒有多少辦法將非食物熱量轉化為食物。結果,增加食物熱量的困難成了擴大人口規模和提高生活水平的主要障礙。托馬斯·馬爾薩斯(Thomas Malthus)在其《人口原理》(Essay on the Principle of Population)中就已認識到這個問題。他寫道:“應當始終牢記,食物與加工產品之間存在根本區別。加工產品的原材料取之不盡、用之不竭。對這些產品的需求可以促使它們需要多少就能生產出多少。然而對食物的需求,絕對沒有這樣的創造力。”

甚至在史前時代,非食物能量都能稍稍緩解食物供應的壓力。例如,提供肥料、改善交通以使食物從充裕的地方流動到匱乏的地方,還可以提供燃料以加工食物。然而,直到19世紀起——具有諷刺意味的是,始於馬爾薩斯在世時——交通、加工、肥料和科學干預才對食物供應進行了徹底改革,使得人類的身材、壽命和健康狀況得到不斷改進。

儘管馬爾薩斯和庫克的研究都很出色,對長期經濟史感興趣的社會科學家們仍通常會忽略食物熱量和非食物熱量的差別,只專注於食物,他們的結論是:自一萬年前農業發明到200年前工業革命之前,幾乎沒有發生什麼變化。在最被廣為引用的最近的一次討論中,經濟史學家格裡高利·克拉克(Gregory Clark)清楚地表明:“(公元)1800年時世界上的人均富裕狀況並不比公元前100 000年時好。”但他的論斷是錯誤的。正如馬爾薩斯所認識到的,如果良好的天氣狀況和先進的技術或組織促使了食物產量提高,人口往往會增長,消耗掉盈餘的食物,迫使人們消費更少、更廉價的食物熱量,然而儘管人均食物供應有下降的壓力,從長遠來看,非食物能量獲取的增長,在整個全新世卻得到了穩步的累積。

庫克提出,雖然典型的狩獵-採集社會只能獲取每人每天2 000千卡的非食物能量,但到早期農業社會時便提高到8 000千卡,而工業革命前先進的農民所獲取的達到了每人每天20 000千卡。我重新構建的框架認為,從長遠看(暫且忽略幾個暴跌期),自大約公元前12700年冰期結束後的13 000年間,非食物能量的獲取提高得較緩慢,但卻很平穩,直到羅馬時代的意大利——最先進的古代農業帝國的核心地帶——這一數字可能會達到每人每天25 000千卡。這似乎是前工業社會可能達到的上限,相當於經濟史學家E·A·裡格利(E. A. Wrigley)所說的高級有機經濟體和化石燃料經濟體之間的界限。

在將近2 000年間,農業帝國不斷衝擊著這個上限,但卻無法突破。到了十七八世紀,當全球化達到了能使植物和動物在大洲之間流動的程度時,投入到交通運輸業的熱量開始間接地轉化為食物熱量。然而,直到19世紀,企業家們學會了將煤燃燒釋放的熱能轉化為動能後,非食物能量獲取才得到了極大增長,使之能夠轉化成食物熱量。這便將人類從馬爾薩斯所說的陷阱中解救了出來——至少目前如此。

庫克的估計當然只是個起點,因為他只提出了6個數據點(原始人社會、狩獵社會、早期農業社會、先進農業社會、工業社會、技術社會),沒有嘗試區分世界上的不同地區;他也沒有提供他估計時使用的資料來源。因此,在重新探索西方和東方的能量獲取時,我先將庫克的數據作為出發點,為給定體制內“正常”的消費建立一個數量級,然後利用更詳細的證據,估算出每個時間點上東方和西方的核心地帶實際上距離這些正常的數據有多遠。

度量的單位

在書中,我使用下列傳統的度量單位及縮寫:

1卡=將1立方厘米的水的溫度提升1℃所需要的熱量

1卡= 4.2焦耳

1焦耳= 0.238卡

1英制熱量單位= 1 055焦耳

1噸小麥當量= 3 300 000千卡

1噸原油當量 = 10 038 000千卡

1公升小麥當量= 0.78千克小麥當量=2 574千卡

1兆焦=239 999千卡

1瓦特= 1焦耳/秒

1馬力= 750瓦特

成人基本生理需求所需食物熱量=2 000~2 700千卡(=8~11兆焦≈90瓦特)/(人·天)

證據的本質

關於能量獲取的可靠的統計資料,在東方的核心地帶,只能部分回溯到20世紀,在西方也只能回溯到19世紀早期。即便如此,這些資料通常也都會遺漏大量的農業社會用於燃料和建築的生物量。零星的統計資料在中國和日本的部分地區可追溯至19世紀,在西歐可至少追溯至17世紀。在此之前,無論東方還是西方,都只有文本記錄,偶爾才有一些計量文獻,在中國可回溯至公元前1200年,在美索不達米亞和埃及可回溯至公元前3000年,但這些資料都無法提供像現代時期那樣可供瞭解的細節。

我們在時間上回溯得越遠,就越必須依賴於考古證據和比較證據。前者有時能為我們勾勒出一幅關於穀物和技術的非常清晰的畫面,以及關於貿易水平和生活水準的一種儘管模糊但仍然很重要的感覺。結合現代語境中記錄良好的關於類似的穀物、技術、貿易和生活方式的能量產額的比較證據,我們可以大致瞭解能量獲取。我們偶爾也可以對照一些完全不同類別的證據,如冰蕊和泥炭沼的污染記錄等,反覆核查結果。

將這樣形形色色的資料結合在一起,當然是個挑戰,需要時常施展猜測的功夫。一方面,這使得專家們對於公元1900年之前的東方和公元1700年之前的西方的精確分數,永遠不可能取得一致意見;但另一方面,證據的確形成了沒有專家會質疑的歷史上能量獲取的參數。例如,沒人會認為公元1000年西方的核心地帶(大約在伊拉克-埃及一帶)或東方的核心地帶(黃河流域)的能量獲取,會像1 000年後的美國或日本一樣高,或者就此而言,像1900年、1800年,甚至1700年時的核心地帶那樣高。同樣的,也不大可能會有專家提出公元1000年時西方的能量獲取會和1 000年前羅馬帝國時一樣高,但幾乎所有專家都會同意,那時的能量獲取會比大約公元前1000年“黑暗時代”的地中海地區高。在東方,大多數中國經濟史學家也許會同意,東方的能量獲取水平在公元1000年左右的宋朝,比在公元1年左右的漢朝要高,比在公元前1000年左右的西周時期更是要高得多。任何違背這些看法的結論,都會招致嚴密的審查。

在一定限度內,我們當然可以建立一個大致的、約略的能量消費數字,但更重要的是,我們能否將誤差幅度控制到足夠小,從而大概估計能量獲取狀況,使我們能夠確認對於為什麼目前西方主宰世界這個問題的最好解釋,究竟是長期注定論,還是短期偶然論,抑或根本是某種其他理論。

中斷與增長:西方能量獲取

計算不同時期的能量獲取的最好方法,是從最廣為人知的時期向最不為人知的時期推算,因此我不是從公元前14000年起始,不斷向前推進至公元2000年,而是讓我的討論從目前開始,回溯至公元1700年,然後向後進行兩次大跳躍,再去填補三個時期之間的溝壑。第一個跳躍是跳回到約公元前500~前200年的古典地中海世界,有好幾位經濟史學家新近提出了一些消費水平的數據;第二個跳躍是跳回到我們故事的開端,大約公元前14000年時,在這個時間點上(儘管會令非考古學家們大吃一驚),我們可以對冰期晚期狩獵-採集社會的消費,做出非常自信的估計。

表3.1 公元前14000~公元2000年西方能量獲取情況

年代

千卡/(人·天)

分數(分)

年代

千卡/(人·天)

分數(分)

公元前14000年

4 000

4.36

公元前500年

23 000

25.06

公元前13000年

4 000

4.36

公元前400年

24 000

26.15

公元前12000年

4 500

4.90

公元前300年

26 000

28.33

公元前11000年

5 000

5.45

公元前200年

27 000

29.42

公元前10000年

5 000

5.45

公元前100年

29 000

31.06

公元前9000年

5 500

5.99

公元前1年

31 000

33.78

公元前8000年

6 000

6.54

公元100年

31 000

33.78

公元前7000年

6 500

7.08

公元200年

30 000

32.69

公元前6000年

7 000

7.63

公元300年

29 000

31.60

公元前5000年

8 000

8.72

公元400年

28 500

31.06

公元前4000年

10 000

10.90

公元500年

28 000

30.51

公元前3500年

11 000

11.99

公元600年

26 000

28.33

公元前3000年

12 000

13.08

公元700年

25 000

27.24

公元前2500年

14 000

15.26

公元800年

25 000

27.24

公元前2250年

16 000

17.44

公元900年

25 000

27.24

公元前2000年

17 000

18.52

公元1000年

26 000

28.33

公元前1750年

19 000

20.65

公元1100年

26 000

28.33

公元前1500年

20 500

22.34

公元1200年

26 500

28.88

公元前1400年

21 000

22.88

公元1300年

27 000

29.42

公元前1300年

21 500

23.43

公元1400年

26 000

28.33

公元前1200年

21 000

22.88

公元1500年

27 000

29.42

公元前1100年

20 500

22.34

公元1600年

29 000

31.06

公元前1000年

20 000

21.79

公元1700年

32 000

34.87

公元前900年

20 500

22.34

公元1800年

38 000

41.41

公元前800年

21 000

22.88

公元1900年

92 000

100.00

公元前700年

21 500

23.43

公元2000年

230 000

250.00

公元前600年

22 000

23.97

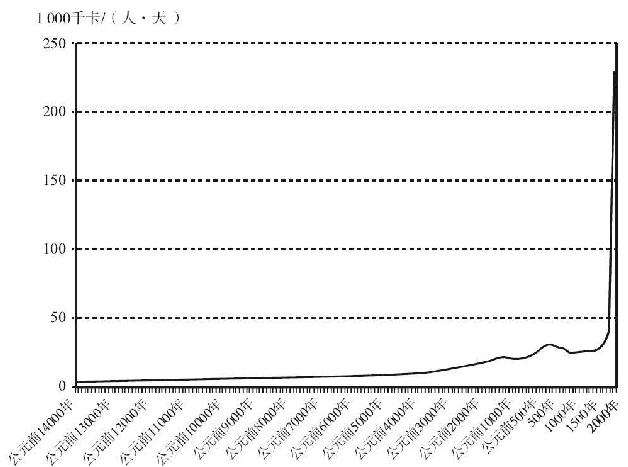

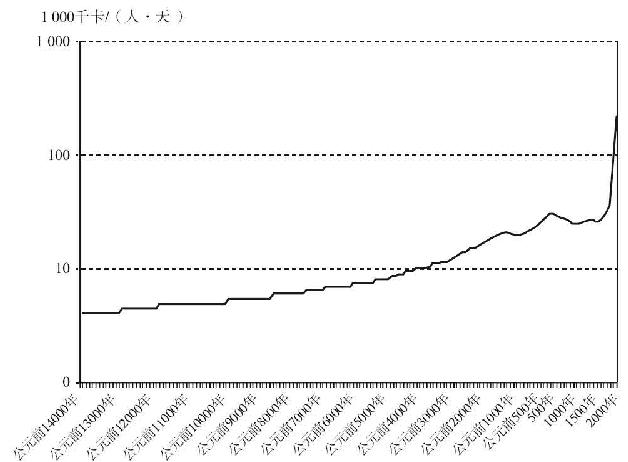

圖3.2 公元前14000~公元2000年西方能量獲取情況(線性-線性標尺)

圖3.3 公元前14000~公元2000年西方能量獲取情況(對數–線性標尺)

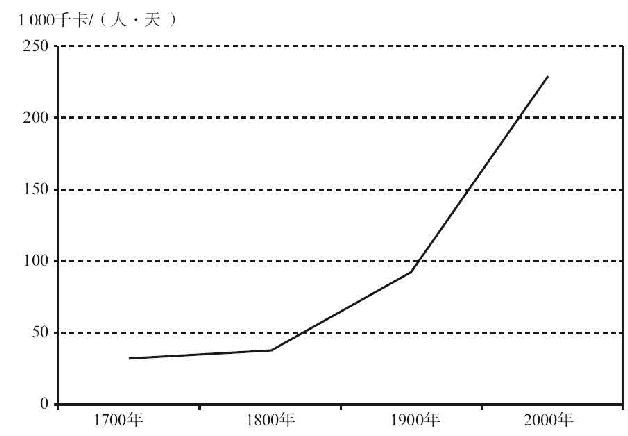

不遠的過去(1700~2000年)

公元2000年的統計數據質量很好,據此可以得出西方核心地帶(美國)的人均獲取食物+非食物總能量為(每人每天)大約230 000千卡。按照第二章中介紹的方法,每人每天230 000千卡——史上最高的能量獲取水平——可得到滿分250分,意味著在指數中,每人每天920千卡得1分。

我們關於1900年甚至1800年西方最先進的經濟體(大西洋北岸一帶)的資料,至少在某些方面是相當完備的。有可回溯至1700年的關於歐洲某些部分的工業產值的比較豐富的資料,但主要難題是怎樣將這個信息與用作燃料、房屋和衣服等的生物量結合起來。最依賴於生物量的農民往往不會留下太多的文字記錄,這就迫使我們關注那些根據比較證據所做的估計,再與文學和藝術作品中的定性證據進行對比核實。定性證據通常極其豐富,但又必須將不同來源的資料彙集起來,這不可避免地會擴大誤差。

將化石燃料和生物燃料的數字,與安格斯·麥迪森(Angus Maddison)的人口數據相結合,顯示西方核心地帶典型的能量獲取數字為:1900年,每人每天約92 000千卡;1800年,每人每天約38 000千卡。據我的大致估計,1900年的每人每天92 000千卡可分解為約41 000千卡來自化石燃料,8 000千卡來自食物/牲畜飼料,43 000千卡來自非食物生物量;而1800年的每人每天38 000千卡,可分解為約7 000千卡來自化石燃料,6 000千卡來自食物/牲畜飼料,25 000千卡來自非食物生物量。1900年的每人每天92 000千卡和1800年的每人每天38 000千卡這兩個數字,都與庫克所估計的1860年的先進西方經濟體為每人每天77 000千卡的數字完全相容,在這樣的數據可等同的範圍內,與遺囑檢驗記錄和工業考古學所提供的關於家庭用品增長的證據,看來是一致的。1800年和1900年的數字比2000年的數字所容納的誤差幅度要大,但與歷史文獻中關於能量使用給人們留下的深刻印象,以及羅伯特·艾倫(Robert Allen)所重新確定的實際工資的變化趨勢,也是相符的。

我所估計的西方核心地帶的人均能量獲取在1800~1900年有242%的增長,低於已被廣泛接受的發達的歐美核心地帶工業產值增長的統計數字。那是因為在估算工業產值時,生物量和肌肉力量通常完全不納入計算,使得總體能量獲取的情形被扭曲了。19世紀工業產值的一個重要剖面是在向著取代生物量和肌肉力量,而不是增加它們的方向發展,在這一過程中要容許工業核心地帶有比以往高得多的人口密度,而又不至於產生環境災難。

當我們回顧1800年之前時,不確定性無疑大大增加了,但我們的估計仍然有強大的約束力。西方的能量獲取在18世紀比在19世紀顯然要增長得慢,但比在17世紀或16世紀則要增長得快;如果庫克的推斷——中世紀晚期先進的農業社會已能獲取每人每天26 000千卡的能量——是正確的,1700年左右早期現代化的西北歐所消費的能量,一定在每人每天30 000~35 000千卡。

1700年和1400年西方核心地帶能量獲取的比率大致為5︰4,這一猜測是基於大量的文獻資料和考古證據做出的,內容涵蓋整個社會生活的方方面面,如房屋質量的改善,家庭用品品種的增多和質量的改善,西北歐地區實際工資的上漲,昂貴熱量消費的增長,工作時間的增加,等等。

安格斯·麥迪森估計西歐的人均GDP在1500~1700年,從798美元(以國際元來表示,這是一種與1990年的1美元具有同樣購買力的假設單位)增長至1 032美元。有好幾位經濟學家都認為麥迪森的數字低估了,但其總體趨勢似乎沒有錯誤——只要我們記住幾乎所有的計算結果似乎計算的只是非食物熱量。成人的身高是反映兒童營養水平的強有力的指標,但在1700年與在1400年似乎變化不大。

我的數字——1700年為32 000千卡——當然是個推測,但我認為誤差不超過10%,原因如下:

一是,如果西北歐的消費在1700年時已經超過了每人每天35 000千卡,但是到1800年時只增長到38 000千卡,就很難解釋工業和運輸業上消耗的所有額外的能量從何而來(正如經濟學家羅伯特·艾倫所展示的,實際工資在1750~1800年也許是下降了,隨後也增長得很緩慢,直到1830年,因為新的經濟精英獲得了大量利潤,又進行了再投資)。

二是,西北歐的能量消費在1400年時已經達到了每人每天26 000千卡,假如在1700年仍然低於每人每天30 000千卡,就很難解釋貿易、工業、農業和林業在15~17世紀,怎麼可能像我們所知的那樣迅猛發展,而能量獲取增長得卻這樣緩慢。

三是,假設西方的能量消費在1400年後迅猛上升,在1700年左右卻仍低於每人每天30 000千卡,在此情況下,我們可以將1400年的數字從每人每天26 000千卡壓低至每人每天20 000千卡,那麼我們將不得不或者承認,(按前現代化的標準)生產力極高的1400年左右的歐洲社會,在能量獲取方面還不及大約3 000年前青銅時代的地中海東南地區,這似乎不大可能;或者承認,大約公元前1600年的能量獲取還要低,或許在每人每天15 000千卡左右,這反過來又要求我們將更早的數字壓得更低。由於我們可以為後冰期時代的能量獲取設一個至少每人每天4 000千卡的下限,將公元前第二個千年的能量獲取水平壓低到每人每天15 000千卡,這麼一來,像公元前1500年左右烏爾這樣的考古遺址有堅固的房屋,而像公元前12000年左右以色列的恩馬拉哈這樣的遺址只有非常簡陋的棲身所,兩者之間生活水準存在的巨大差異就難以解釋了。

圖3.4 1700~2000年西方能量獲取情況

古典時期(公元前500~前200年)

過去幾年,有幾位歷史學家和經濟學家曾嘗試量化古典時期地中海地區的實際工資和人均GDP。這些計算雖然與本書所定義的能量獲取不是一回事,但是邁出了非常有益的一步。

實際工資

我們有關於古代地中海地區工資和食物價格的信息,參差但有用,據此也能計算出部分時期和地方某類人每天能買得起的小麥的數量。在最近的一篇重要文章中,沃爾特·沙伊德爾(Walter Scheidel)循早期現代史學家揚·范·岑登(Jan Van Zanden)之例,將古代的工資數據換算為“小麥工資”,藉以表示一名工人一天收入可以買到的小麥的公升數。掌握了這樣的信息,以及1公升小麥(0.78千克)含2 574千卡,我們就能計算出由工資水平代表的能量獲取情況了。

沙伊德爾證明,在公元前400年之前不久,一名雅典成年男子的實際工資,每天可以購買含有超過22 400千卡能量的小麥,而到了公元前3世紀20年代,實際工資的購買力上升到相當於每天33 500~40 000千卡。這是極高的數字了,接近於18世紀甚至19世紀早期的西方核心地帶了。

沙伊德爾關於公元前幾個世紀羅馬時代的意大利的數據,變化要大得多。其中羅馬城的工資居於相當於每天15 500~43 000多千卡,而龐貝的每日工資是12 000~30 000千卡。這些數字的平均值為每天大約25 000千卡,但正如沙伊德爾所指出的,考慮到變異量,很難過多相信這個數字。

這些數字代表著前進的一大步,但在將實際工資與能量獲取相關聯的道路上,也有後退的兩步。首先,正如沙伊德爾本人所強調的,數據點如此分散,我們無法判斷數據是否典型。這種情況只有一例,在古代歐亞大陸的西部,即公元前385~前61年的巴比倫,我們知道許多商品的真正詳細的一系列價格,然而價格波動得也很劇烈。由於我們經常不得不面對一連幾個世紀無資料的情況,只搜集到單獨的價格點,我們很可能會被零星信息誤導。

其次,工資水平與總體的食物+非食物能量獲取之間的關係很不明朗。我們只有少量行業的工資信息,許多人也許部分或很大程度上是在非貨幣化經濟中從業的,他們在家庭農場或家庭商舖中謀生。在古典時期的雅典,工資數據是由諸如軍餉和擔任公職的俸祿之類的國家僱傭主宰的。在這些部門,國家擔任了獨家壟斷買方的角色,這就使得工資水平與私有領域的關係變得很難琢磨了。

羅馬的數據沒有如此嚴重地偏斜於國家付酬,但也有它們自己的問題。我們不知道無記錄的行業和有記錄的行業的對比情況如何,也不知道家庭通常需要通過什麼樣的收入來源來補充文獻中提到的工資收入,或者典型的家庭在能量獲取方面有多少來自完全在貨幣化經濟之外的生物量。

人均GDP

還有一個辦法是計算古代社會的GDP,再除以其人口規模。有多位歷史學家和經濟學家提供了對公元最初兩個世紀羅馬帝國的估計(見表3.2)。這個辦法避免了實際工資的一些問題,但也產生了其自身的一些新難題,最明顯的是計算須依賴於一系列消費情況。沙伊德爾和弗裡森(Friesen)甚至承認“研究羅馬世界的學者們,如果不熟悉我們的方法,也許會傾向於把這種項目貶斥為一團亂麻般的臆想”。

表3.2 羅馬人均GDP估計

千克小麥當量(人·年)

千卡(人·年)

千卡(人·天)

霍普金斯

491

1 620 000

4 438

麥迪森、戈德史密斯

843

2 780 000

7 616 僅算意大利:12 712

特明

614

2 030 000

5 561

麥迪森、戈德史密斯 (經沙伊德爾、弗裡森的數據調整)

620

2 050 000

5 616 僅算意大利:9 370

埃及“概況” (沙伊德爾、弗裡森)

390

1 290 000

3 534

埃及“可觀數字” (沙伊德爾、弗裡森)

940

3 100 000

8 493

沙伊德爾、弗裡森

714

2 360 000

10 710

301年,戴克裡先價格法令(根據艾倫的資料)

204

670 000

1 836

資料來源:霍普金斯,《羅馬帝國的稅收和貿易》(Taxes and Trade in the Roman Empire);戈德史密斯,《規模和結構的估計》(Estimate of the Size and Structure);麥迪森,《世界經濟的輪廓》(Contours of the World Economy);特明,《估算GDP》(Estimating GDP);沙伊德爾和弗裡森,《經濟的規模》(Size of the Economy);艾倫,《羅馬究竟有多繁榮?》(How Prosperous Were the Romans?)

最重要的假設是估計最小食物需求量,這一“提高”能表現出非食物消費情況;另一個假設是要表現出政府開支情況,還要推測出每年工作日的典型數字。關於所有這些數據,意見都很不一致。公元最初兩個世紀人均GDP的估計結果,低至古代史學家基思·霍普金斯(Keith Hopkins)提出的相當於每人每工作日7 364千卡,高達經濟學家雷蒙德·戈德史密斯(Raymond Goldsmith)和安格斯·麥迪森提出的每人每工作日12 636千卡。沙伊德爾和弗裡森強調研究一系列估計的必要性,但他們的確提出了每人每工作日10 710千卡,作為總結性的數字(17 000萬人口在220個工作日中生產了5 000萬噸小麥當量)。將估算方法與羅馬帝國治下的埃及的資料相結合後,他們認為實際的數字必然在每人每工作日5 864~14 091千卡,好幾種不同的方法也都會合於這一範圍。

這些能量獲取的分數比從實際工資推算出來的要低得多,這似乎出於多個原因。原因之一是,人均GDP的估算法是運用於整個羅馬帝國,而不是意大利核心地帶的。這又一次提出了關於單位選擇的“彭慕蘭問題”。我們需要專注於西方最發達的核心地帶,在此應該是意大利。麥迪森意識到了這一點,提出流入意大利的稅收和貢賦提高了其NDI,使之比帝國其他地區高出2/3,這將使麥迪森對意大利能量消費的估算被推高到每人每工作日12 712千卡(或者,使用沙伊德爾和弗裡森對他的分數提出的調整,每人每工作日9 370千卡)。

然而,意大利的這個分數,甚至仍然低於沙伊德爾所使用的從羅馬和龐貝的實際工資推算出的能量獲取數字範圍的最低值,接近於庫克計算的早期農業社會(他指的是大約公元前5000年亞洲西南部的農業社會)的分數。對此的解釋是,用於所有對GDP數字的“提高”,非常嚴重地低估了羅馬經濟中用於燃料和建築、風能和水能,以及原材料的生物量。霍普金斯只提高了33%,試圖覆蓋種子和損耗,即使戈德史密斯給出的最高估計(得到了麥迪森、沙伊德爾和弗裡森的同意)也只有75%。關於能量獲取的對比數據表明,真實水平一定高得多。

瓦茨拉夫·斯米爾(Vaclav Smil)在其對生物質能量精妙的研究中,以能量密度為標準將生物質燃料分成了兩類(見表3.3)。他的極低密度類(泥炭、生材、草類)每千克產生5~10兆焦(相當於1 200~2 400千卡),而低密度類(作物殘茬、風乾木材)每千克產生12~15兆焦(相當於2 880~3 600千卡),看來與古羅馬最為相關。煤炭的使用在羅馬帝國並非無足輕重,尤其是在北方省份,但化石燃料的確還不是主要的燃料來源。

表3.3 能量密度

密度

能量

能量密度(每千克兆焦)

食品

極低

蔬菜、水果

0.8~2.5

低

薯類、牛奶

2.5~5.0

中等

肉類

5.0~12.0

高

穀物和豆類

12.0~15.0

極高

食油、動物脂肪

25.0~35.0

燃料

極低

泥炭、生材、草類

5.0~10.0

低

作物殘茬、風乾木材

12.0~15.0

中等

煙煤

18.0~25.0

高

木炭、無煙煤

28.0~32.0

極高

原油

40.0~44.0

資料來源:斯米爾,《大眾能量學》(General Energetics)

我們當然沒有羅馬帝國生物質燃料使用情況的統計數字,但我們的確有一些具有提示性的比較證據。20世紀熱帶狩獵-採集群體通常靠每人每年不到500千克的生物質燃料就能過活,其中大部分估計是極低密度類型的,也就是說,其能量獲取量大概為每人每天1 300~2 600千卡。氣候較冷地區的農業社會化通常使用的生物質燃料約為每人每年2.5噸,估計既有低密度類的,也有極低密度類的;假設低密度類/極低密度類的比率為50︰50,那麼能量獲取量約為每人每天12 329~22 191千卡。18世紀西北歐和北美先進的有機經濟體的使用量為每人每年3~6噸。如果我們再次假設低密度類和極低密度類燃料的比率為50︰50,那麼能量獲取量將為每人每天21 699~43 397千卡。

這些關於其他社會生物質燃料使用情況的數據,與庫克對西歐中世紀晚期先進農業社會的非食品能量消費的估計——每人每天20 000千卡——是一致的。最重要的問題是,古代地中海地區的經濟在這個範圍內需要擺在什麼位置。要回答這個問題,我們必需求助於考古學。

考古證據

考古方法包括調查古人為獲取能量所留下的實際物質殘存,其形式包括人類和動物的骸骨、碳化的種子、花粉、房屋、人工產品和污染留下的化學痕跡。這種實地考察的辦法比更程式化的實際工資法和人均GDP法麻煩得多,但更具有實證效力。最重要的是,比之非常抽像的人均GDP法,這能描繪更清晰的畫面,並顯示出無論實際工資法還是人均GDP法,都嚴重地低估了古代社會的能量獲取能力。

考古證據證實了實際工資法產生的數據給人們留下的印象。按照古代社會的標準,公元前4世紀的希臘人獲取能量的能力很高。他們的飲食相對較好,肉類的含量通常較低,儘管地方與地方之間差別較大。橄欖油、葡萄酒、水果、大蒜和魚類佔了相當大的比重,儘管魚類的消費量像肉類一樣,一地與另一地之間差別很大。食物消費不足以將成年男子的平均身高提高到168厘米以上,但鑒於“昂貴的”熱量的數量,按照地中海地區古代社會的標準,典型的希臘人攝入的食物能量一定是相當高的,也許能達到每人每天4 000~5 000千卡。

典型希臘人的飲食好(人口增長也快),部分也許是因為太陽活動減弱,使得公元前800年氣候從亞北方氣候轉為了亞大西洋氣候,給地中海地區帶來了更涼爽、更濕潤的天氣,有利於依賴冬季的雨水種干谷的農民。然而,最近對地中海東部地區的80份論文的綜合研究,顯示出了超乎尋常的區域差異,而在大約公元前800~前200年,只有細微的變化。

無論氣候扮演著什麼角色,希臘人的行為變化似乎的確發揮著作用。自20世紀80年代起,實地調查的考古學家們就認識到,對希臘農業模式的舊看法,即認為其效率低下和規避風險,絕對是不正確的,因為這樣的農業體系不可能生產出足夠的糧食,來供養古希臘世界的人口密度。

關於聚落形態和發掘出來的農莊的證據,表明公元前500~前200年可能出現了鄰近土地上形成集中勞動群體的變化,使得肥料得到大量施用,通常生產是為了適應市場,通過干谷耕作獲得的收益至少要到19世紀才能與之媲美。孢粉數據支持了這一觀點,穀物和橄欖生產的巔峰時期,在大約公元前500~前200年,不僅出現在希臘,而且遍及地中海東部地區,甚至深入到亞洲的伊朗西部。

古典時期希臘的房屋又大又舒適,通常都有240~320平方米的屋頂空間。關於房屋價格的資料存在爭議,但一般來說一座房子的成本大概是1 500~3 000德拉克馬(古希臘銀幣),當時5 000千卡的日常飲食需要約半個德拉克馬——這意味著一座普通房屋的成本相當於1 500萬~3 000萬千卡。按30年的房屋壽命期平攤,相當於每天將近1 375~2 750千卡。(我們無從得知希臘人預期的房屋壽命是多久,但30年似乎大致符合從考古遺址觀測到的房屋重建率。)

更難量化的是窯爐、熔爐、作坊等代表的人均能量消費。正是這些窯爐、作坊生產了我們在希臘人的房屋中,在神廟、堡壘、武器和盔甲、戰船、公共建築、私人紀念碑、道路、港口、藝術作品,以及考古學家們發掘的無數其他目標旁發現的所有人工製品。還有從遠到烏克蘭和埃及等地的農場運來的大量食物,其運輸成本所代表的人均能量消費。然而,對比古希臘定居點(如毀於公元前348年,如今已被發掘得很詳細的奧林索斯)與中世紀和早期現代北歐地區的定居點(如英國的沃勒姆-珀西)的房屋質量和手工藝品的豐富程度,更不用說對比中世紀和早期現代的希臘,會給人們留下深刻的印象:古希臘人享受著極高的物質生活水平。

同樣驚人的還有,古希臘人不僅承受得起相當高水平的非食物消費,並且在公元前4世紀的愛琴海一帶也承受得起較高的人口密度。在希臘的好幾個部分,公元前4世紀的人口密度都無法望其項背,直到20世紀。如此多的希臘人居住在城鎮或小城市裡,而不是住在小村或農莊中,這個事實一定意味著他們的能量獲取達到了非同尋常的高度。傑夫·克朗(Geof Kron)在一篇重要論文中利用住房證據,論證了在許多方面,普通的希臘人實際上過著比18世紀普通的英國人都要好的生活。

希臘考古資料清晰地指向高能量獲取量(按照前現代的標準)。我估計公元前4世紀的這個數字在每人每天20 000~25 000千卡(更可能接近於較高的數字而不是較低的數字),是從“黑暗時代”的水平——在公元前1000~前800年,每人每天接近於16 000千卡——突然躍升上來的。

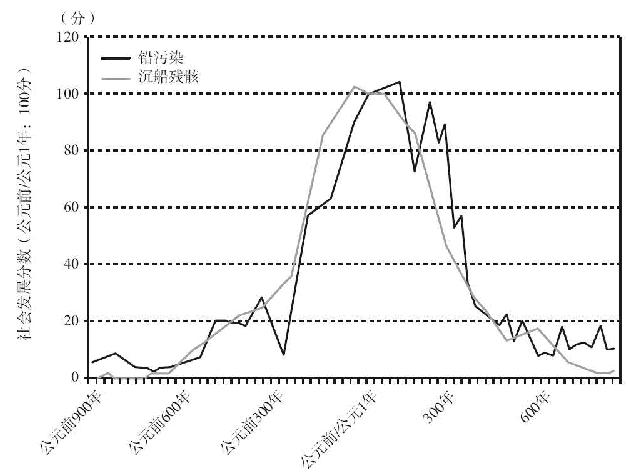

大量關於羅馬證據表明,公元1~2世紀意大利地區的能量獲取,比公元前4世紀時的希臘還要高。農業產量的水平仍然存在爭議,儘管按照前現代的標準,埃及的灌溉農業的產量似乎極高。對於消費的定量研究——包括從定居點發現的牲畜骸骨,到船隻殘骸的數量、因工業活動而產生的鉛和錫污染的水平、森林採伐的程度、公開銘刻石頭的頻率、流通中的錢幣數量,以及沿德國邊境發現的考古出土物的數量在內的一切——也指向了同樣的結果:地中海的人均獲取能量在公元前第一個千年增長迅猛,其巔峰時期是公元前100~公元200年,然後在公元第一個千年的中期出現下跌。圖3.5展示了船隻殘骸數量的升降(通常被視為海上貿易水平的表現),與西班牙潘尼柳–韋柳地區年代確定的沉積物中鉛污染水平的高低密切匹配。

每類資料都有其自身的局限,但沒有一個論點能令人信服地解釋清楚公元前第一個千年非食物消費有很驚人的增長,以及為何其巔峰出現在公元頭兩個世紀。船隻殘骸的資料和羅馬城周邊的運輸用陶器的巨大垃圾堆(其中僅泰斯塔西奧山就包含2 500萬個陶器的殘片,這些陶器曾被用於裝船運輸兩億加侖橄欖油),也證明了非食物能量被用於增加食物供給,而且“昂貴”食物熱量的消費水平異乎尋常地高。一些學者還探明了公元頭兩個世紀人們身高有所增長,儘管另外一些學者比較悲觀,認為羅馬帝國早期意大利成年男子的身高普遍不到165厘米,這使得他們比鐵器時代或中世紀的意大利人要矮。更多的證據,以及更多的與之相應的統計技術的運用,應當能解決這個問題,我們必須寄希望於格爾傑·克萊恩–戈爾德維克(Geertje Klein-Goldewijk)的羅馬人骨骼數據庫的面世。

圖3.5 船隻殘骸和鉛污染情況所顯示的公元前後第一個千年經濟增長和下跌情況

資料來源:帕克,《古代船隻殘骸》(Ancient Shipwrecks);許蘭德等,《精煉前工業化時代》(Refining the Preindustrial)

像在希臘的情況一樣,房屋證據的信息量也許是最大的,羅伯特·斯蒂芬(Robert Stephan)和傑夫·克朗目前正在搜集和分析這方面的資料。來自埃及和意大利的資料已經表明,公元初的幾個世紀,典型的羅馬房屋甚至比古希臘的房屋還要大,而且(按照前現代的標準)複雜精細的水管設施、排水系統、屋頂和地基遍及社會各階層的房屋。

羅馬考古遺址物質產品的激增甚至更令人驚訝。輪制的、燒製得很精美的陶器,裝葡萄酒和橄欖油的雙耳瓶,還有賤金屬的飾物和工具的大規模生產,在公元頭幾個世紀達到了前所未有的水準。分佈圖也顯示,到公元200年時,貿易網絡之廣大和密集,遠超後世,至少要到17世紀才又恢復到那時的水準。與帝國正式邊界之外很遠的印度的貿易規模,尤其令人印象深刻。

考古數據表明,通過考察實際工資,尤其是人均GDP的辦法來研究羅馬經濟,會低估羅馬核心地帶的能量使用情況。迄今為止,所有的人均GDP計算均以人類對食物熱量的生理需求為出發點,對非食物消費進行了隨意的“提高”,既沒有考慮生物質能量的比較證據,也沒有考慮非食物消費異乎尋常的激增的考古證據。正如前面所提到的,至今出現的最大的“提高”為75%,但比較證據表明,對於複雜的農業經濟來說,這個數字甚至都太低了。

庫克總結說,即使對於一個“標準的”先進農業經濟體,“提高”的幅度都應在300%以上。考古證據很清楚,大約公元前200~公元200年的羅馬時代的意大利,絕非一個“標準的”先進農業經濟體。目前還沒有辦法非常精確地確定應當對其“提高”多少,但考古證據給我的啟示是,應當比古希臘高出許多,很可能應提高400%以上。因此,公元1世紀時羅馬核心地帶總能量獲取能力大約為每人每天31 000千卡。

這一估計使得公元100年左右的羅馬核心地帶的能量獲取能力,僅比公元1700年的西北歐核心地帶稍稍落後一點。

對羅馬經濟來說,這是一個比人均GDP的估計更樂觀的評定,但能解決對羅馬經濟觀察方法不一致的問題。麥迪森的數字顯示公元初幾個世紀的羅馬帝國,與1500年的西北歐最相當,不過他隨後又指出,羅馬的城市化水平實際上與約1700年的西歐更接近,而不是約1500年。雖然沙伊德爾和弗裡森也曾總結說,公元2世紀時整個羅馬帝國範圍的經濟不像1580~1600年的荷蘭或1680~1700年的英國的經濟那樣複雜、精細,但他們的確提到過,意大利核心地帶的表現要好得多。經濟學家保羅·馬拉尼馬(Paolo Malanima)也得出了同樣的結論。

我只知道另外還有兩個人,曾試圖用我在這裡使用的術語,計算整個羅馬帝國的能量獲取。第一次討論是瓦茨拉夫·斯米爾在其《為什麼美國不是新羅馬》(Why America Is Not a New Rome)一書中提出的。這本書旨在彰顯當代美國和古羅馬之間的不同。斯米爾非常正確地強調的一個觀點是,兩者在能量獲取方面存在巨大的鴻溝。然而,斯米爾在試圖證明這個非常有效的觀點時,所提供的羅馬人能量使用數據是難以置信地過分低估了。他認為當代美國人使用的能量比羅馬人高出30~50倍,這將使羅馬人的總能量獲取數值定為每人每天4 600~7 700千卡。如果我們假設其中大約2 000千卡是食物(這意味著忽略考古證據所顯示的來自肉類、食用油和葡萄酒等的相當高的昂貴熱量消費水平),那麼就只剩下每人每天2 600~5 700千卡來涵蓋所有其他能量消費了。為了證明這個估計是正確的,斯米爾提出羅馬人使用的燃料每人每年只有相當於180~200公斤的木材,或者說大致為每人每天1 750~2 000千卡的熱量。

這些數字與關於羅馬人的消費狀況,或羅馬時代沼澤、冰蕊和湖床的鉛污染程度的考古證據不相符。斯米爾的數字與他在《世界歷史的能量》(Energy in World History)一書中使用的前現代時期生物量的數據,也不兼容。斯米爾對羅馬的估計,使其能量獲取能力與一些有記錄的最簡單的農業社會為伍。我本人的估計與洛·卡西歐(Lo Cascio)和馬拉尼馬的計算大致相當,我們都將巔峰時代的羅馬(約公元100年)的能量獲取能力與1700年的西北歐相提並論,而麥迪森和沙伊德爾、弗裡森則認為其與16世紀的西北歐相近。然而,斯米爾在《為什麼美國不是新羅馬》一書中提出羅馬人獲取的非食物能量只有每人每天2 600~5 700千卡,這就將羅馬人的水平降至不足斯米爾本人在《世界歷史的能量》一書中估計的18世紀的西北歐能量獲取數字(每人每天21 700~43 400千卡)的1/8了,使羅馬人更接近於狩獵-採集社會,而不是早期現代農業社會。所有其他類的證據都使之顯得實在太低了。

第二個討論是保羅·馬拉尼馬在他的論文《羅馬世界的能量消費和能量危機》(Energy Consumption and Energy Crisis in the Roman World)中提出的。這篇論文是其在2011年羅馬美國學院的一次會議上發表的。該論文的附錄之一直接回應了我在《西方將主宰多久》一書中的論點,提出羅馬人獲取的能量在巔峰時期為每人每天6 000~11 000千卡。這大致是斯米爾所估計的數字的兩倍,卻不及我的數字的1/3。

我們的計算之間的某些差異是明顯的。正如上文所述,不同類型的食物能量有不同的成本;通常要耗費大約10千卡的飼料才能產生1千卡的肉食,這意味著向肉類消費轉變的時期,也是人均能量消費增長的時期。以麵包和水為食的人,也許會像以牛排和香檳酒為食的人一樣,吃掉同樣千卡數量的食物能量,但食用牛排/香檳酒代表著高得多的總體能量消費水平。考古證據表明,羅馬時期大多數人的飲食成本都有巨大增長。這在羅馬本地最為顯著。葡萄酒和橄欖油消費的爆炸性增長創造了泰斯塔西奧山,但即使在最簡陋的村落遺址,也出現了向更昂貴的食物熱量轉化的驚人證據,覆蓋的人口達數千萬。雖然普通羅馬人的飲食並非牛排和香檳酒,但的確他們至少有橄欖油和進口葡萄酒。

馬拉尼馬將用於建築、工業和運輸的材料排除在了能量內容之外。在羅馬時代之前的大部分時間,這種定義上的差異不會對計算產生重大的影響,因為那時候的建築、工業和運輸業一直非常簡單。但考古證據又一次清晰地顯示,羅馬時代與前羅馬時代最巨大的反差之一就是所有這些領域的活動的蓬勃發展。

馬拉尼馬在定義上的判定,不斷地創造著比我的分值要低的能量獲取分數。而同時這種情況又不少見,那就是當他看到一些似是而非的猜測(例如,對於羅馬帝國役畜的數量及因此而消耗的飼料量的人均數值,或者對人均消耗的木材量的猜測),而選擇了較低的估計數字時,我們的差異還在進一步擴大。這些差異合起來,就會使我們每個人所估計的提高的幅度越發不同。

如果爭論純粹是定義上的,那倒不是很重要,因為馬拉尼馬和我都竭盡全力地做到了清楚、直白,讀者們可以根據自己想瞭解的問題,選擇使用相關指數。然而,馬拉尼馬還提出,我所得出的羅馬帝國的數字肯定是誇大了。他認為我的數字意味著羅馬人獲得了比19世紀的許多歐洲人還要多的能量,而且羅馬帝國早期的能量強度(即消費的能量與GDP的比值,或者基本上是耗費1千卡所能賺取的美元數)是1800年的西歐的兩倍。

馬拉尼馬得出這樣的結論,是將我對羅馬帝國核心地帶能量消費所做的每人每天31 000千卡估計,與他本人的歐洲人在1800年只能獲取大約每人每天15 000千卡的估計進行了比較。他的數字比我得出的1800年左右西歐核心地帶能量消費為每人每天38 000千卡的數字低了很多。我的數字來自庫克、斯米爾和麥迪森的計算,因為縱觀19世紀前的時期,馬拉尼馬定義的能量獲取比庫克的和我的都狹窄得多。結果,馬拉尼馬計算的1900年前的分數,始終只有我和庫克計算的一半左右,所以,將我計算的100年的能量獲取數與他自己計算的1800年的數字進行比較,只能產生荒謬的結果。我們的設想當然是不同的——按照馬拉尼馬的計算,西方核心地帶的普通人在1800年消費的能量要比100年時的多大約75%;而依據我的計算,只多25%——但是,在羅馬帝國使用的能量比英國廉價的情況下,馬拉尼馬認為我的分數是荒謬的,純粹是因為他堅持將術語定義不同的指數直接進行比較。

我們可以將定義上的分歧視為看待數據的兩種不同方式,馬拉尼馬的定義將導致較低的結果,而我的定義則導致較高的結果。那麼引人注目的是:總體的畫面何其相似。馬拉尼馬和我都認為,歐洲從中世紀到工業革命之間的這段時期,能量使用是穩步增長的這種舊看法是錯誤的。能量獲取狀況自羅馬帝國之後曾一路下跌,最快也要到1700年時,歐洲人才剛剛趕上羅馬人的水平。甚至到20世紀時,我們的畫面仍大致是相似的。依照我的定義,在西方核心地帶,能量消費從1900年的每人每天92 000千卡增至2000年的每人每天230 000千卡(增長係數為2.5);而依照馬拉尼馬的定義,在西歐,能量消費從1900年的每人每天41 500千卡增至2000年的每人每天100 000千卡(增長係數為2.4)。

然而,這種將馬拉尼馬的計算和我的計算相對比的方法,會忽略兩者之間的巨大反差。正如我在前文中指出的,當我們只觀察過去2 000年時,這兩種方法會產生大致相同的情景。但是,當我們觀察自最後一個冰期以來的歷史時,情況就大為不同了。馬拉尼馬的數字意味著從拉斯科時期到泰斯塔西奧山時期,人均獲取能量一定大致翻了一番(從養活能生存的人口所需的最低水平,每人每天4 000千卡增長至每人每天約8 500千卡),而我則認為應當增長了七八倍,增長至每人每天31 000千卡。

馬拉尼馬倒不像格裡高利·克拉克那樣離譜。正如我前面曾提到過的,克拉克曾說,“(公元)1800年時世界上的人均富裕狀況並不比公元前100000年時的好。”然而,馬拉尼馬的數字意味著在公元前14個千年間,能量獲取的年平均增長率只有0.005%。而我的數字意味著年平均增長率為0.02%,這個速度也不算快,但使前現代的經濟發展展示出一幅非常不同且更真實的面貌。

在本章較前面的部分我曾提到過,對羅馬世界感興趣的經濟學家們,通常都試圖探究羅馬的實際工資或人均GDP,卻很少有人關心考古記錄的雜亂的細節。其結果之一便是他們似乎往往對羅馬世界與史前社會之間的鴻溝,缺乏比較清晰的認識。馬拉尼馬對度量什麼和如何度量所做的設想,沒有抓住羅馬帝國的生活與像耶利哥那樣一萬年前的農業城鎮的生活,以及像南非的平納克爾角那樣10萬年前的定居點的生活之間的反差。觀察非常長期的能量歷史,需要更完備地研究考古記錄,也需要採用像庫克那樣的先驅人物們創新的方法。能量流之類的問題對研究史前社會和古代社會至關重要,而庫克等人的方法在解決這些問題時,比馬拉尼馬的方法要敏銳得多。

結論

貫穿公元前第一個千年,人均獲取能量都有所增長,在1世紀時達到最高點,約為每人每天30 000千卡。按照前現代的標準,達到極高的水平,接近於1700年左右西方核心地帶的水平,不過按現代的標準仍算很低,也許連當代美國15%的水平都達不到。圖3.6顯示了我對古代時期(公元前500~公元200年)和現代時期(1700~2000年)的估計。

圖3.6 公元前500~公元200年和1700~2000年西方能量獲取估計數字

古代和現代之間(200~1700年)

下一個挑戰是填補古代地中海地區和早期現代歐洲的數據之間的漫長鴻溝。我把這1 500年分成了3個階段: 200~700年、700~1300年、1300~1700年。

衰退(200~700年)

圖3.5顯示了在這第一個階段中,工業和商業活動出現了長達幾個世紀的意味深長的衰退,說明能量獲取也在下降。

原則上講,羅馬皇帝戴克裡先於301年頒布的關於價格和工資的著名法令,應當能使我們瞭解4世紀初時的實際工資情況,從而為我們提供起點,但實際上,問題遠不是這樣簡單。根據沙伊德爾的計算,從該法令所推測的非熟練工人實際工資只相當於每人每天9 376千卡,低於1~2世紀時意大利的大約每人每天25 000千卡(不過存在很大的變量,12 000千卡上下)。然而,羅伯特·艾倫的計算顯示,實際工資只相當於1 439千卡,和18世紀歐洲最貧窮的地區一樣低,即使把工資全部用於購買食物,也維持不了太久。無疑,這個法令似乎說明從公元150~301年,實際工資下降了,但沙伊德爾和弗裡森建議將其中的數字權當癡心妄想,與真實世界中的價格相距甚遠,他們恐怕是對的。

最近幾項對考古證據的研究,進一步加深了人們對公元200~700年間能量獲取水平下降的印象,不過這些研究也表明,變化的詳細情況和速度在地區與地區之間的表現殊為不同。一些新的能量獲取手段,例如鏵式犁和水車的使用,在公元200年後變得越發普遍,尤其是在羅馬核心地帶其他方面都相當落後的北部邊緣地區,但是總體趨勢是顯著地在向另一個方向變化。

除非羅馬晚期考古的專家們能夠更精確地對考古證據進行量化,否則很難做出準確的估計,但是公元200~700年的概貌是:由石頭和磚頭蓋成的高大房屋被木頭和泥土建成的矮小房屋取代了;鋪砌的街道被泥土道路取代了;排水溝和高架渠被廢棄了;人的壽命、身高和數量都下降了,存活下來的人們從城市流向了農村;遠程貿易衰落了;簡陋的手制陶器取代了精緻的輪制陶器;木製和骨制的工具使用增多,而金屬工具減少;工廠紛紛歇業,被鄉村匠人或家庭手工業者取代。

我在《西方將主宰多久》一書中曾提出,西方核心地帶能量獲取水平下降,是從1世紀60年代開始的。當時穿越大草原的人口遷徙,使得歐亞大陸東西端原本迥然不同的細菌融合了起來。圖3.5顯示,這種被稱為“安東尼瘟疫”的突發疾病,在公元200年前就已經開始拉低能量獲取水平了。隨著氣候開始惡化,到公元3世紀時,這種下降的趨勢日漸明朗,特別是在羅馬帝國的西部;但是從5世紀開始的第二輪暴跌有著深遠的影響。早在公元450年,不列顛島的極西北部便顯示出物質財富的驟降。到500年時,高盧也出現了這種情況。600年時蔓延到意大利和西班牙。到700年時又吞沒了北非和愛琴海沿岸的拜占庭核心地帶。

公元400~700年,崩潰的浪潮從西北席捲東南,通常呈現出各種紛繁複雜的模式,正如新近對6世紀安納托利亞地區西部的薩迦拉索斯遺址的公共廁所進行的植物考古研究所證明的。研究顯示在當地農業越來越精耕細作的同時,城市結構卻在瓦解,呈現出明顯矛盾的畫面。然而,在長達三個世紀的過程中,整體效應卻是明顯無誤的。西方的核心地帶在地理上收縮了,縮小到今埃及、敘利亞和伊拉克一帶。地域的縮小是與人均能量獲取水平的下降是相應的。

這就是說,我們應當認為公元200~700年的西方核心地帶能量獲取水平的下跌並非是災難性的。在埃及和伊拉克,灌溉系統、城市和基本的國家形態仍然是完整無缺的,阿拉伯人的征服也許反而刺激了農業生產的增長。在其他地方,即使在最黑暗的時代(如意大利地區的6世紀,或安納托利亞地區的7世紀),人們仍然採集木頭,生火做飯,做著與羅馬帝國鼎盛時期大致相同的事情。然而,總體能量獲取水平肯定是下降了。例如,最近對英國所做的穩定同位素分析表明,7世紀時,非常簡單且千篇一律的穀物食物,代替了羅馬時代更加豐富多彩的飲食。

在當前的證據狀態下,我們只能根據特定的考古發掘報告,進行大致的猜想。從公元200~500年,能量獲取水平可能下跌了10%(核心地帶從大約每人每天31 000千卡降至大約28 000千卡);然後在公元500~700年,又下跌了10%,降至大約每人每天25 000千卡。其實,公元200~700年,埃及和伊拉克的人均能量水平即使真有下降,恐怕也降得很少,但是意大利、北非和高盧南部等地區的暴跌,卻導致了西方最發達的核心地帶的能量獲取水平,在公元700年時比200年時低了20%。

這個下降程度遠沒有圖3.5所顯示的那樣劇烈(原因是圖3.5也許主要反映的是變化最大的非食物熱量和昂貴食物熱量),但在一些羅馬史專家看來,似乎仍然被誇大了。在整個19~20世紀的相當長的時間內,歷史學家們都傾向於認為愛德華·吉本(Edward Gibbon)對晚期古代社會的總體觀點是正確的,但到了20世紀60年代,有批評家提出了反對意見。按照最主要的修正主義者彼得·布朗(Peter Brown)的說法:“撰寫晚期古代世界(公元200~700年)的歷史簡直是太容易了,好像那就是一個關於‘衰落和瓦解’的悲傷故事。”布朗拋棄了吉本的黑暗畫面,他主張:“我們越來越多地瞭解到,這個時期是與令人震驚的新開端相連的……對於被一個敏感的歐洲人如此珍重地視為其自身文化中最‘現代’和最有價值的……‘當代’特性,我們表現得極度敏銳。”

布朗意在提醒歷史學家們,不應讓衰落和瓦解的敘事,遮掩了晚期古代社會文化轉變的複雜而迷人的事實,但經過30年的提醒後,許多歷史學家如今已走向了另一個極端。安德烈婭·賈爾迪納(Andrea Giardina)曾評論說:“現在有一種普遍的信念……認為諸如‘衰落’或‘頹廢’之類的詞意識形態色彩太過強烈,因而也就成了對人們的誤導。”布朗主張我們應當將公元200~700年這個時期視為從古典文化進入早期中世紀文化的轉型時期,這是非常正確的,但是太多歷史學家任由這種新觀念蒙住了自己的雙眼,無視這也是政治和經濟崩潰的時代這一事實。戰略學家愛德華·魯瓦克(Edward Luttwak)最近曾說,“新的時尚觀點將晚期古代社會的轉型幾乎說成了和平的遷徙與溫和的漸進式轉變,然而卻遭到了詳細的考古證據的反駁。考古證據中充滿了暴力、破壞,以及上千年都無法恢復的物質享受和教育成就的災難性的損失。”我發現幾乎沒有人否認這個結論。

自20世紀60年代開始流行起來的對漸進主義模式的最好的修正辦法,就是直接將對2世紀時羅馬帝國任何部分的遺址考古報告和調查數據,與7世紀時同一地區的報告和數據進行對比。所有遺址(甚至包括比羅馬帝國所有其他部分都更好地渡過危機的埃及的遺址)都顯示出物質生活水平和能量獲取水平的下降。