現代心理學告訴我們幾條有用的原理,其中一條便是,我們做任何事情時很少出於單一的動機。不論我們向一所新成立的大學捐贈100美元,還是拒絕給飢餓的流浪漢一個銅板;不論我們宣稱只有在國外才能獲得真正的精神自由,還是信誓旦旦地聲稱再也不離開美國海岸;不論我們堅持把黑說成白,還是把白說成黑。總有這樣那樣的動機促使我們這樣做,而且我們自己也很清楚;但是如果誰真的把這些動機一五一十地說出來,十有八九會在公眾面前落得一個拙劣的形象。我們總會本能地在眾多的動機當中挑選一個最令人尊敬、最值得稱道的,按照公眾的品位修飾一番,然後對大家說「這就是我如此這般做事情的原因」。

但是,儘管大多數時候這可以欺騙大多數人,但是還沒人發現有什麼辦法能讓一個人欺騙他自己,哪怕是欺騙幾分鐘。

因為我們大家對這個讓人尷尬的事實都很清楚,所以文明時代的人們早已心照不宣,無論何時都不會當眾將這一事實點明。

我私下怎麼想,那是我自己的事。大家只要外表上都道貌岸然,內心就會感到滿足,並且還會高高興興地遵守「你不拆穿我的謊言,我也不拆穿你的瞎話」的原則。

人的天性可不講究任何禮數,它是我們一般行為準則的最大例外,因此,它很少被允許進入文明社會中的神聖場合。就拿那位主管史詩和歷史的可憐的克裡奧·繆斯(1)來說吧,由於歷史至今還只是少數人的消遣,所以她一直過著十分乏味的生活,而她那些姐妹雖不如她受人尊敬,但自古以來一直可以隨意地唱歌跳舞,並應邀參加晚會,這自然惹惱了可憐的克裡奧,於是她神不知鬼不覺地運用手段施展報復。

報復完全是人性的一種,而且也是非常危險的一種,時常要人類在生命與財產上付出巨大的代價。

每當這位老婦人向我們展示積攢了幾個世紀的一系列的謊言時,整個世界就會立即失去寧靜與幸福,陷入動盪不安,地球籠罩在一片硝煙戰火之中。龐大的騎兵團四處衝鋒,長長的步兵隊伍在大地上緩慢地前進。最後,整個國家變得一片荒涼,國庫中的無數錢財被消耗殆盡,打仗的人們返回各自的家園,或者被抬進墓地。

慢慢地,就像我前面說過的那樣,我們同行中的某些人開始認識到,歷史是一門藝術,也是一門科學,要服從於一定的自然法則,就像我們已經在化學實驗和天文觀察中認定的那樣。所以,我們正在進行一項有益的科學大掃除,這將會使我們的後代受益無窮。

這終於把我帶到了本章開頭提到的內容,那就是基督教的宗教改革運動。

直到不久之前,人們對這場社會和精神的大變革,還只有兩種看法:一種是徹底肯定,一種是全盤否定。

前一種觀點的支持者認為,這是一次宗教熱情的突然爆發,一些高貴的神學家對羅馬教廷統治的道德敗壞深感震撼,於是就建立了自己的獨立教會,這樣他們就可以向那些一心要成為真正基督徒的人傳授真正的信仰。

那些仍然忠實於羅馬教廷的人卻沒有那麼熱情。

依照阿爾卑斯山另一邊的學者的觀點,宗教改革是一次應該受到譴責的背叛行徑:幾個卑鄙的王公貴族想解除婚姻,還指望獲得原本屬於聖母教會的財產,於是就密謀行事。

不用說,雙方各有對錯。

宗教改革涉及形形色色的人,這些人懷著各種各樣的動機。直到最近,我們才開始意識到,在這場大變革中,宗教上的不滿情緒只起到了次要的作用,它實際上是一場不可避免的社會和經濟革命,它的神學色彩並不濃重。

當然,如果我們告訴孩子們,菲利普親王(2)是個非常開明的統治者,他本人對改革後的教義有著濃厚的興趣,當然比告訴他們他是一個毫無操守的政客,如何通過狡猾的詭計,在向其他基督徒開戰時接受了異教的土耳其人的支援要容易得多。於是幾百年來,新教徒便把一個野心勃勃的年輕伯爵粉飾成一位寬宏大量的英雄,事實上,他希望的是看到黑森家族取代宿敵哈普斯堡家族。

另一方面,把克雷芒教皇(3)描寫成一位仁愛的牧羊人,他用盡最後一絲精力,阻止羊群被引入歧途。這比把他描繪成典型的美第奇家族的王子更為輕而易舉得多。事實上,美第奇家族把宗教改革運動看成一群喝醉酒的日耳曼僧侶不體面的爭吵,還利用教會的力量擴展意大利祖國的利益。如果在天主教的讀本中看到這樣一位寓言化的人物向我們微笑,我們絲毫不必大驚小怪。

但是我們絲毫沒有義務堅持歐洲大陸先人們的錯誤,完全可以自由地得出一些自己的結論。

黑森家族的菲利普是路德的摯友和支持者,雖然他有很強的政治野心,但是這並不說明他的宗教信仰是三心二意的,不能這樣下結論。

當他在公元1529年那份著名的「抗議」上簽名的時候,和其他簽名者一樣,他知道自己將「置身於暴風驟雨之中」,而且還有可能把生命斷送在絞刑架上。如果他不是一個勇氣非凡的人,就不可能扮演他實際上扮演了的角色。

抗議書

不過我想闡明的觀點是:如果不深入地瞭解一個歷史人物在什麼動機的激勵下做了他所做的事,又是由於什麼原因放棄了他所放棄的事,我們就很難——幾乎不可能——對他下斷語。哪怕是對我們的鄰居,想必也是如此。

法國有一句諺語:「瞭解一切即寬恕一切。」這說法似乎有點太輕率了。我想把它改成:「瞭解一切即理解一切。」仁慈的主幾百年前就把寬恕的權力專有了,我們還是把寬恕的事留給他吧。

我們可以誠惶誠恐地設法去「理解」,對人類有限的能力來說,這已經足夠承擔了。

剛才我們繞了一點兒彎子,現在,讓我們回到宗教改革運動的話題上來吧。

就我對這場抗議運動的理解,它基本上是一種新的精神的體現。這種精神是300年間經濟和政治發展的結果,後來這種精神逐漸被人們稱為「民族主義」,因而必將是那個已經統治所有歐洲國家達500年的「國上之國」不共戴天的仇敵。

如果不是同仇敵愾,德國人、芬蘭人、丹麥人和法國人、英國人、挪威人就不可能緊密地團結起來,共同摧毀那道將他們監禁很久的獄牆。

如果不是這些各自為政、相互嫉妒的力量為了一個偉大的理想暫時聯合起來,極大地抑制了各自的怨恨和野心,宗教改革運動也絕對不可能取得成功。

那樣宗教改革就會退變成一系列小規模的地方起義,一支外國僱傭軍團和幾個氣勢洶洶的宗教裁判官就能輕而易舉地把它們鎮壓下去。

那樣,宗教改革的領袖們就會重蹈胡斯的覆轍,像從前的韋爾多派、阿爾比派一樣,他們的追隨者也會被斬盡殺絕。對那些「違法亂紀」的人施行一通施雷克裡克式的血腥統治之後,羅馬教廷就會又一次輕鬆取勝。

這場偉大的宗教改革運動雖然勝利了,但成功的範圍卻被削減到了最小。而且勝利剛剛到手,對全體反叛者生命安全的威脅剛剛解除,新教的陣營就分化為無數個彼此敵對的小派別,重演他們昔日的敵人全盛時期犯下的罪惡,只不過規模小得多。

一位法國修道院院長(很遺憾我忘了他的名字,但他是非常聰慧的一個人)曾經說過,我們必須學會熱愛人類,不論它做了什麼。

從四個世紀之後的今天,回眸望去,那是一個充滿偉大希望,甚至更大失望的時代。想想那些為了從未實現的理想,在斷頭台上、在戰場上犧牲生命的無數男女;想想那些為了心中的神聖而丟掉性命的無名市民;再想想旨在建立一個更自由、更開明的世界,結果卻一敗塗地的新教起義——這一切對人們的博愛之心都是異常嚴峻的考驗。

說老實話,「新教從這個世界帶走了很多高貴的、美好的東西,帶來了很多狹隘的、仇恨的、粗鄙的東西」。它非但沒有使人類歷史更簡單、更和諧,反而使之更加複雜和無序。然而,這些並不應該過多地歸罪於宗教改革運動,而是大多數人固有的思維弱點造成的。

他們不願意太匆忙地行事。

他們根本無法跟上領導者的步伐。

他們並不缺乏良好的意願,而且最終他們也會跨過從舊世界通往新世界的橋樑。但是他們要等到自己認為的最合適的時機,而且將盡可能地保留祖先的傳統,越多越好。

宗教改革本來要在基督徒與上帝之間建立一種新的關係,擯棄舊時代的偏見與腐敗,結果卻被它的支持者背負的中世紀包袱完全束縛住了,既不能前進也不能後退。世人很快發現,宗教改革運動蛻變成了他們深惡痛絕的教廷制度的複製品。

這就是新教徒反叛運動的巨大悲劇,它無法從它的大多數支持者平庸的智慧中超脫出來。

結果呢,歐洲北部和西部人們並沒有獲得如預想中那樣長足的進步。

宗教改革雖然沒有造就一個十全十美的人,卻給世界帶來了一部被視為完美無缺的書。

宗教改革沒有推出一個至高無上的統治者,卻提升了上千個小的統治者,每一個都想在自己的天地裡享有至高無上的權力。

宗教改革沒有將基督教世界分成界限分明的兩半,分成當權者與在野者,分成虔誠信徒與異端分子,卻製造出無數個各執己見的小團體,他們彼此毫無共識,還都對與自己意見不同的人懷著深仇大恨。

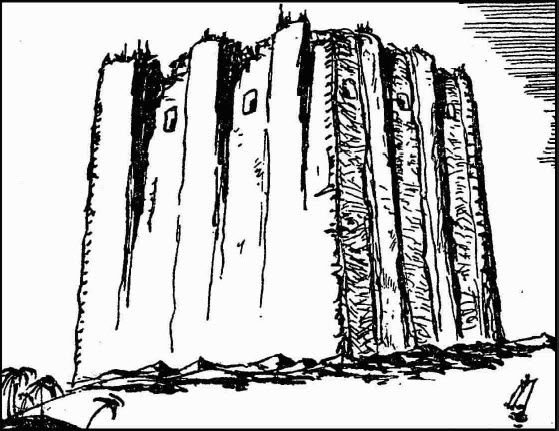

通用的監獄

宗教改革沒有追隨早期的教會,建立起一個寬容的王朝,而是在取得政權後,就憑借不計其數的問答手冊、教義和懺悔築起堅固的城池,並無情地打擊那些膽敢反對官方訂立的教義的人。

這無疑是最令人痛惜的。

但是從16世紀和17世紀的思想發展來看,這是無法避免的。

對於路德和加爾文這些領導人物的勇氣,只有一個詞可以形容,一個相當駭人的詞:膽大包天。

路德是一個樸素的奧斯定會僧侶,是德國偏遠地區一所新建學院的教授,卻勇敢地燒燬了教皇的聖諭,並把自己的反叛主張貼在一座教堂的大門上;加爾文是一個體弱多病的法國學者,他把一座瑞士小城變成了挑戰羅馬教廷權威的堡壘。這些人為我們樹立起剛強、堅毅的楷模,後世無人可及。

這些「膽大妄為」的勇敢反叛者很快找到了朋友和支持者,這些朋友各有各的目的,支持者則想渾水摸魚,不過這都不是本書討論的內容。

當這些人為了自己的良知以性命相搏的時候,誰也不知道將來會發生什麼,也不會料到會發生這樣的情況:歐洲北部大多數國家都會聚集到他們的麾下。

但是,一旦他們被捲入自己掀起的漩渦,就不得不聽憑洪流的擺佈了。

不久,他們發現必須拼盡全力才能不被洪水淹沒。遠在羅馬的教皇終於明白,這場可惡的騷亂並非只是一些多明我會僧侶和奧古斯丁派的教士之間的爭吵,而是一個前法國牧師的陰謀。教皇暫時停止了修建他心愛的大教堂——聖彼得大教堂(這讓他的眾多資助人很高興),召開會議準備討伐。教皇的聖諭和逐出教會的命令洶湧而出,帝國的軍隊也開始行動,反叛的領導者此時已經沒有退路,只能起而迎戰。

偉大的人物在你死我活的衝突中喪失了理智,這在歷史上早已經不是第一次了。同是一個路德,曾經大聲疾呼「燒死異端分子是違背聖意的」,幾年之後,當他看到德國人和荷蘭人傾向於浸禮教派的主張時,簡直失去了理智,咬牙切齒,怒不可遏。

起初,這位無畏的改革者堅持認為,人類自己的邏輯體系絕不能強加給上帝;到了最後,他卻把對手用火燒死,而對方的理論顯然比他自己的更有說服力。

今天的異教徒,到了明天就會成為所有持異見者的死敵。

加爾文和路德總是談論黑暗過後的新紀元,然而他們自始至終都是中世紀的忠實子民。

他們從來沒有,也不可能把寬容當做什麼美德。當他們無處棲身時,還樂於打出精神自由的神聖旗幟,因為它可以當成與敵人論戰的依據。一旦取得勝利,這件可以信賴的武器就被小心翼翼地拋進新教廢品庫的角落裡。在這裡,早已堆放了許多別的因為無用而被棄置一邊的好東西。它就靜靜地躺在那裡,被人忽略,直到多年以後,人們才在寫滿一箱老式說教的後面發現它。有人撿起它,擦去銹跡,重新把它拿到了戰場上投入戰鬥,但是這些人卻與16世紀那些參戰者在本質上已經大不相同了。

不過,新教革命對寬容事業作出了巨大的貢獻。這並非革命的直接結果,它在這方面確實收穫很小,但是宗教改革的結果卻間接地起到了多方面的進步作用。

首先,它使人們熟悉了《聖經》。雖然教會從來沒有正面禁止人們閱讀《聖經》,但是它也從未鼓勵普通百姓研讀這本聖書。現在,每個麵包師、造燭台的工匠都能擁有一本自己的《聖經》,可以在自己的作坊裡好好地讀一讀,得出自己的觀點,完全不必擔心被燒死在火刑柱上。

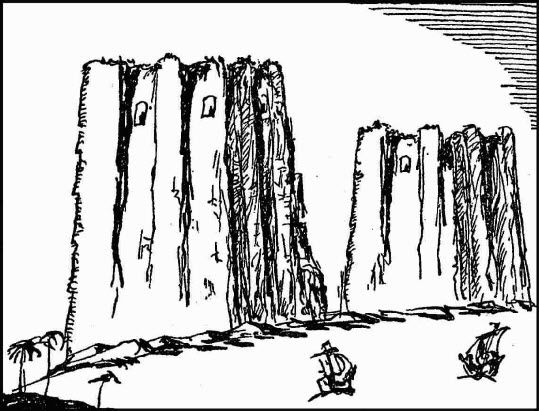

異曲同工的兩座監獄

熟悉《聖經》之後,可以驅逐人們對未知神秘事物的敬畏和恐懼心理。在宗教改革運動之後的200年中,虔誠的新教徒對《舊約》中的一切,從巴拉姆的驢子到約拿的鯨魚都深信不疑。膽子大的人即使對一個逗號有疑問,也清楚地知道最好不要隨便讓人家聽見自己懷疑的竊笑。這時候倒不是懼怕什麼宗教法庭,但是新教的牧師有時候也能讓某個人的生活過得非常不舒適,而且牧師的公開責難帶來的經濟損失,即使不能說是災難性的,也常常是十分嚴重的。

然而,這本書實際上是一個由牧民和商人組成的小民族的民族史,對於這本書的反覆不斷地研究,必然會帶來一些路德、加爾文以及其他改革者從未想到的後果。

假如他們預想到了,我肯定他們會和教會一樣不喜歡希伯來人和希臘人,會小心謹慎地使《聖經》中的任何章節都不落入非教徒的手中。因為,到了後來,越來越多認真的學生開始把《舊約》當成一本與眾不同的有趣的書來欣賞。在他們看來,書中包含的那些描寫殘忍、貪婪、謀殺的令人毛骨悚然的故事,不可能是在神的啟示下寫出的,從內容上看,它應該是仍然生活在半野蠻狀態下的民族的寫照。

從那以後,很多人自然不會再把《聖經》當成一切真知灼見的唯一源泉。而且,自由思維的障礙一旦被移開,被詛咒了近千年的科學探索,開始匯成洪流,沿著自然的渠道傾瀉而出。希臘和羅馬的哲學家們中斷了的工作,也從2000年前被丟棄的地方重新撿了起來。

其次,對寬容的事業來說更加重要的一點是,宗教改革把西歐和北歐從專制統治下解放出來。這個專制統治披著宗教的外衣,但實際上始終是羅馬帝國高度暴虐的精神專制的延續。

這樣的觀點,對於那些信奉天主教的朋友們一定很難表示贊同,但是他們仍然有理由對這場不可避免的運動心懷感激,因為它為他們的信仰產生了有益的作用。因為種種錯誤做法已經使教會的名字淪為了貪婪、暴虐的別名,教會本身也在想方設法地努力恢復往昔的神聖之名,而且它的成功一度還很輝煌。

16世紀中期以後,梵蒂岡再也不能容忍博爾賈家族。和先前一樣,教皇還是由意大利人出任了。要背離這個規矩實際上是不可能的,因為紅衣主教們如果選舉教皇時挑選了一個德國人或者法國人或者其他的外國人,羅馬的下層群眾一定會把整個城市鬧個底朝天。

不過,新教皇的選舉是十分慎重的,只有最德高望重的候選人才有可能當選。而這些新主人們在忠誠的耶穌會(4)教士輔佐下,開始了一場徹底的大掃除。

贖罪券再不允許出售。

修道院的神職人員必須學習(進而遵守)他們的創始人制定下來的規矩。

在文明的城市裡,街道上托缽化緣的僧侶消失了。

文藝復興時期常見的漠不關心的態度不見了,取而代之的是追求聖潔有益生活的熱情。人們要為那些不幸的人做善事,誠心誠意地幫助那些無力承擔生活重負的弱者。

即便如此,大部分喪失的領土再也無法收復了。粗略地從某種地理學概念來劃分,歐洲的北半部是信奉新教的地盤,而歐洲的南半部則信奉天主教。

但是如果我們把宗教改革的結果用圖表示出來,歐洲發生的實際變化就更加清晰可見了。

在中世紀,有一座無所不在的精神和智力的監牢。

新教徒的起義摧毀了這座古老的建築物,又用它的一部分原材料構建起了一座自己的監獄。

就這樣,從1517年起就有了兩座監獄,一座為天主教專用,另一座則是新教的。

至少按照最初的計劃是這樣的。

但是新教徒沒有經過幾百年迫害和鎮壓的訓練,因此沒能建起對付反對者的樊籠。

大批難以馴服的囚徒從窗戶、煙囪和牢房的門口逃跑了。

沒過多久,整座建築物就破敗不堪了。

格列高裡(5)大帝和英諾森三世原先建造的監獄有相同的外貌,卻缺乏必要的內在力量。到了夜晚,異教徒們拉走整車的石頭、橫樑和鐵條,第二天早晨便用這些東西建造他們自己的小堡壘。

小堡壘剛剛建成準備投入使用,還沒來得及制定一套新的規章制度貼在門口上,心懷不滿的信徒們便蜂擁出走了。這些信徒的上司——現在叫做牧師教長,已經失去了舊日的紀律約束手段(逐出教會、酷刑、處死、沒收財產和流放),只能無奈地站在一旁,眼睜睜地看著那些下定決心的背叛者按照自己的神學主張建立起一套防禦壁壘,並大肆宣揚符合他們當前信仰的教義。

這樣的過程反覆發生,最後在不同的壁壘之間形成了一種精神上的「無人區」,好奇的求知者可以在這裡隨意漫步,誠實的人則可以在這裡不受干擾、毫無障礙地自由遐想。

這就是新教為寬容精神所作的一大貢獻。

它重建了個人的尊嚴。

————————————————————