當中國人開始把他們對宇宙的理解寫成文字的時候,他們有一個通用的字,這個字就是“道”。“道”的意思是“道路”,它的引申意思是“生活道路”。但是最開始的時候,“道”並不是旅行家或哲學家的用武之地,而是部落薩滿的專利。薩滿們維持著生者和亡者之間的聯繫,他們認為,這種聯繫沒有比在月亮的盈虧——也即陰陽上體現得更清楚了。

根據杜而未教授的語言學分析和文本分析,“道”這個字最初是指月相。中國最早的道教徒就是拜月的男女薩滿,他們利用自己靈魂飛行的力量,去探索月亮永恆更生、亙古長存的秘密。在中國早期的薩滿和他們的道教繼承者們看來,太陽是永恆不變的。在變化的世界裡,月亮掌握著所有的秘密。所以,探索道的秘密就是探索月亮的秘密。而要探索月亮的秘密,就要住在月亮神居住的地方,也即生活在城牆之外——因為那些城牆是人們修建起來以阻擋變化的。

將近五千年前的某一天,在中國西北的群山裡,黃帝遇到了中國一位早期的道教徒,他的名字叫廣成子。在他們晤談期間,黃帝向廣成子請教長生不死的秘密。廣成子的回答被記載在兩千年以後的《莊子》一書中:

必靜必清,無勞汝形,無搖汝精,乃可以長生。目無所見,耳無所聞,心無所知,汝神將守形,形乃長生。慎汝內,閉汝外,多知為敗。

——《莊子·在宥》第十一

黃帝從廣成子和其他生活在中國早期文明邊緣的人那裡,學到了道家修行的秘訣。在黃帝統治的百年期間,他反過來又將道教傳遍了中國北方。與此同時,他也為中國公共文化傳統奠定了基礎。每年四月初,在中國人專門留出來為祖先掃墓的那一天(清明節),中國西北的政府高級官員們仍然要祭拜黃帝墓,以表達他們對黃帝的敬意。因為黃帝被認為是中國文化和道教的創始人。

儘管像道教這樣一個散漫的宗教很難說有什麼創建者,但是人們仍然把它歸於黃帝的名下,一來是為了顯示道教的古老性,二來是為了把道教的發展與中國最早的文化英雄聯繫起來。但是儘管道教可能在黃帝那裡孕育過,可是在接下來的兩千年裡,它仍然保持著胚胎的形式,直到老子在終南山逗留了很長一段時間以後,才由他把這個孩子交到尹喜的手上。

公元前100年左右,當司馬遷撰寫《史記》的時候,以及公元100年左右,班固編纂《漢書》的時候,他們給很多觀點極其相左的軍師、政治思想家、文學人物和哲學家都貼上了道教的標籤。最開始的時候,道大得足以含容天下萬物。在這段“大道”期間,中國最早的歷史學家們將老子列於此類人物之首。

與傳說中的道教創始人黃帝的情形一樣,老子無疑也是在傳播著過去曾經由其他人表述過的智慧。比方說,老子的觀點常常被用“無為”這個詞來概括。但是兩千年前,在黃帝消失於雲間之後不久,據說舜帝僅僅通過面南就實現了他對中國北方各部落的統治。不過,將這種智慧用語言表達出來,這個榮譽還是應該歸於老子——儘管連老子自己都承認,這種語言實際上無法表達出道的玄之又玄。當然,把老子當做自己始祖的道教徒們宣稱,老子所教導的遠遠不止於無為,他還教給人們修行的秘訣。這種秘訣向來都是通過師父的口頭指點以及借助晦澀難懂的經文傳授給弟子的。那些經文如果不經過師父的指點,人們根本就看不懂。

根據最早的老子傳記,他出生於公元前604年,一生下來就已經鬚髮皓白了。後來他供職於東周都城洛陽,為周王室做守藏室的史官。老子學識淵博,他所掌握的學問中,有一門不尋常的學問就是“禮”。但是對於精神上與薩滿一脈相承的人來說,這門學問也並非有什麼特別了不起的。老子八十八歲的時候,年輕的孔子為了增長古代禮儀方面的學識,特地從魯國趕到洛陽來拜訪他。在《史記》裡,司馬遷記下了老子對來客的忠告:

子所言者,其人與骨皆已朽矣,獨其言在耳。且君子得其時則駕,不得其時則蓬累而行。吾聞之,良賈深藏若虛;君子盛德,容貌若愚。去子之驕氣與多欲,態色與淫志,是皆無益於子之身。吾所以告子,若是而已。

老子與孔子會面的故事,還分別以不同的形式記載在《莊子》和其他早期的道教經典裡。除此之外,我們所知道的關於老子的唯一一個另外的信息,就是老子消失在終南山的故事。

周朝遷都,從渭河平原向東遷到黃河平原邊緣,標誌著歷史學家所稱謂的東周的開始,以及周王朝權力的衰落。隨著周王朝統治權力的衰落,它的統治者們相應地也顯示出了道德品質的日益敗壞。此時他們名義上還是各諸侯國的主人——那些小國的諸侯們同樣缺乏懿德,卻在爭先恐後地試圖建立新的霸權。與孔子會面之後不久,老子決定遵行宿願,悄然騎上青牛,遠走隱退。

幾天後,老子到達函谷關。在那裡,他受到尹喜的歡迎。尹喜也是一個修道者。在此以前,尹喜在終南山的瞭望台上,看到一朵紫色的雲在天空中從東向西飄來(紫氣東來)。他根據自己的天象知識推斷,不久將有一位聖人從這一帶經過。而後他就謀得了看守函谷關的職位——從東方來的行人一般都要經過函谷關。他認出了老子,認為老子就是他正在等候的那位聖人。老子到了以後,他馬上辭去了自己的新工作,邀請這位聖人與他一起,到他在樓觀台的瞭望台上去。儘管樓觀台在函谷關西面二百五十公里處,但它與老子所走的路是同一個方向,所以這兩個人就一起到那兒去了。

關於他們的會面與旅行,我們再也不可能知道更多了。只知道最後,老子把《道德經》交到了尹喜的手上。《道德經》是道教最早的經典,迄今為止,還沒有哪一種對“道”的解釋能夠超過它。二十年前,當我剛剛開始學習古漢語的時候,《道德經》是我最喜歡的篇章之一。當我得知它是在終南山裡寫出來的時候,我決定追隨它的作者的足跡。

我們租了一輛車,雇了一位司機,開始在函谷關狹窄的道路上行進。這條路從黃河和靈寶鎮(音譯)附近終南山東端之間的黃土丘陵中穿過。路面很窄,僅能容下一輛手推車或者一頭牛。於是我們不得不使用南面幾公里外新鋪的那條路。從函谷關開始,我們沿著老子走過的路線,向西經過陡峻的華山之巔和驪山溫泉,追隨著聖人,出了西安的西大門。經過一次警察檢查以後,我們在三橋鎮拐向西南方。

中國的警察就像北歐神話中的巨人。不管在哪裡,警察檢查一次,一般都要花上二十元到一百元人民幣——一百元人民幣相當於二十美元。交多少錢取決於哪些證件出了問題。幸運的是,我們司機的所有五套證件都沒有問題。

又被警察檢查過三次之後,我們到了一個叫馬王鎮的村莊,走上了村右的一條路。這條路經過一個大門,門裡鎖著幾座1955年出土的皇陵。這一帶是周朝的兩個都城豐和鎬的所在地。直到公元前8世紀,二都被入侵者毀滅,而為洛陽所取代。兩百年後,在老子去樓觀台的路上,當他經過豐都和鎬都的遺址時,他一定曾經想起了人類這短暫的輝煌。在《道德經》裡,他寫道:

甚愛必大費,

多藏必厚亡。

大門上有一行手寫的字跡:“遊人止步。未經許可,不得擅入。”大門沒有鎖,於是我們就進去了。周圍一個人也沒有,但是我們毫不費力就找到了要找的建築物。那座建築物裡面有一個大深坑,坑裡有兩輛考古學家撂在那裡的戰車。這兩輛戰車是陪葬品,是為周王室死後的生活服務的。門鎖著,但是透過窗戶,我們可以看到戰車的輪子和車體仍然留在原地,與六匹馬的遺骸在一起。我們沒有看到任何御者的蛛絲馬跡。從另外兩座建築物的窗戶望進去,除了空空如也的展櫃,我們什麼也沒有看見。我想起了十二年前在台灣見到的幾百件走私的周代陶器,當時它們正通過一位與我關係較好的朋友的手,流向外國買主。幾件完好無損的、有三千年歷史的周代陶器,僅售一百美元。不幸的是,那些日子我正住在寺廟裡,手上連一百美元也沒有。

我們離開了豐都和鎬都被埋葬了的遺址,繼續向西進發。在大王鎮,我們掉頭向南,停下來接受又一次警察檢查,最後到達戶縣縣城。在縣城中心附近的一條側街上,我們停在一座展覽館前。1958年,中央政府開始鼓勵農民從事藝術創作和手工藝製作。從那時起,戶縣農民就成為中國最有名的畫家中的一個族群。無論什麼時候,只要農活兒不太忙,他們就會騎上自行車,來到當地的藝術中心。中心給他們提供紙、畫筆、海報畫和少得不能再少的指導。

春播還沒有開始。在展廳裡,我們遇到了這樣一位藝術家。他的名字叫洛志儉,他把他的作品拿給我們看,這些作品給我留下了深刻的印象。我問他是否畫過終南山,他說沒有,於是我請他試試。四個月後,一位台灣朋友在戶縣逗留,拿到了那幅已經完成了的畫作——藍色的天空滋潤著藍色的群山,一條藍色的河流從群山中流瀉而出。

在戶縣,經過最後一次警察檢查之後,我們轉頭向西,渡過了澇河。十公里後,我們離開大路,向附近的一個叫祖庵村的小村莊開去。祖庵村是重陽宮的所在地。重陽宮是中國過去最著名的道教中心之一,它建於13世紀,供奉的是道教全真派的創始人王重陽。

王重陽從軍以後不久,就看透了生命的虛幻。於是他搬到這一帶,開始修習佛教禪定。幾年後,當他在附近的終南山裡漫遊的時候,遇到了道教仙人呂洞賓和漢鍾離,並從他們那裡得到了道教方面的秘密口授。從那以後,王重陽在這裡度過了七年的時光。他和呂洞賓、漢鍾離三個人一起生活在一個巖洞裡。那個巖洞,王重陽稱之為“活死人墓”。在王重陽的著作裡,他把禪宗、理學和傳統的道教重點——養生三者結合了起來。公元1170年,王重陽辭世。此前他成功地把自己對道的領悟,傳給了遠在山東的七位弟子。這七位弟子中的四位弟子,把他們師父的遺體運回了他過去“墳墓”的所在地。

按照儒家哀悼父母的習俗,四位弟子都在墳墓附近搭了茅屋,並且在這一帶待了三年。三年後,他們才離開這裡,去弘揚師父的教法。1222年,四位弟子之一的邱長春終於成功地到達了成吉思汗在中亞的軍營,並且從他那裡爭取到了一道詔書,保證全真派及其信徒在蒙古統治下的中國北方地區享有特權。從那時起,全真派就被認為是中國道教火種的主要保持者。在傳統的道教修行如煉金術、氣功和禪定之外,全真派又建立了道觀制度。

“終南勝景”(戶縣農民畫/洛志儉)

重陽宮修建之後不久,就成為中國歷史上可能是最大的宗教建築。它得到蒙古王室的支持,容納了一萬名道士和道姑。在我們參觀期間,我們所看到的,只有一座搖搖欲墜的大殿,在暗示著這座道觀昔日的輝煌,還有幾十塊石碑——或者說大石板,鑲嵌在北牆裡。這些石碑都是13世紀的文物,其中包括王重陽和他七位弟子的肖像。陳列的石碑中還有王重陽的書法,字跡粗獷流暢,以及他的七位弟子的書法,連同蒙古文原文範本。與中國大部分具有歷史意義的宗教場所一樣,這個地方處於政府的控制之下,只除了兩位老道士在那裡看管大殿。負責管理的官員對於我們的出現持懷疑態度,所以我們一瀏覽完石碑,就離開了。

在重陽宮的西面,我們的車掉頭向南,沿著一條河往前走。村婦們正在岸邊的石板上洗衣服和床單。向南望去,可以看到這條河的源頭在終南山附近的山嶺上。走了一小段之後,我們重新回到主路上,再次向西進發。大約十五公里之後,我們在田河邊停下來。在田河寬闊的沙質河床上,有一座鬱鬱蔥蔥的小山平地凸起。這座小山就是樓觀台,也就是《道德經》的家。

在古代,統治者們認為,掌握天道的知識對於管理國家事務是至關重要的。戰役的勝負常常得取決於天氣;而朝代的盛衰則要看彗星的尾巴。公元前11世紀,周朝創建之後不久,據說康王曾經命人在這座小山上修建了一座瞭望台,離豐、鎬二都騎馬要一整天的路程。公元前10世紀,穆王參觀了這個地方,並命人修建了一座祠堂。這座小山後來以“樓觀台”而知名(也即瞭望台的意思),而它最著名的守望者就是尹喜。當尹喜在函谷關遇到老子以後,是他把老子帶到這兒來的。

我們過了田河,掉轉車頭向那座小山開去。車左路經一堵牆,裡面是過去皇室的宗祠。公元前219年,即在穆王修建了第一座祠堂之後的八百年,秦始皇也在這裡修建了一座祠堂,那是為了紀念老子的。一百年後,漢武帝亦在此處修建了一座祠堂。這個地方也曾經得到其他皇帝的垂青。但是這些早期的祠堂,沒有一座能與唐高祖修建的那座大型建築群相比。它包括五十多個獨立的建築物,是唐高祖於公元618年建立唐朝之後不久,命人修建的。

高祖姓李,與老子同姓,於是他的祖宗很容易就被追溯到了聖人那裡。隨後,樓觀台也變成了皇家宗祠,被重新命名為“宗聖宮”。如今,除了記載著樓觀台早年歷史的幾塊石碑和一棵據說是老子手植的古老的銀杏以外,在這堵嶄新的灰磚牆後,什麼也沒有。銀杏生長極其緩慢,這一棵枝幹粗壯,依然枝繁葉茂,只是它的主幹因為遭受火災而變成了空心的。

看過了老子的銀杏樹以後,我們沿著一條林蔭路,繼續向上走。穿過一座小村莊,然後經過一道拱門,上書“樓觀台森林公園”。路右是一座新近建成的、可是已經破敗不堪的兩層樓的旅館。它荒涼得就像我們剛剛在下面的路上離開的那座石碑林立的墓園。經過這座旅館,我們進了道觀大門,停下來在道觀旅館裡登記。一張床每晚十元人民幣,也即兩美元。

樓觀台

旅館上面是一個泥地院子,裡面也長著一棵古老的銀杏,還有一眼井。井後是一個大廳,裡面石碑林立,石碑上記載著樓觀台週期性的復興。我們沿著一條過道穿過大廳,然後順著一條石階,沿著樓觀台南坡,向山頂的主殿進發。據說這裡是老子給尹喜上課的地方,後來他的教導被記錄下來,就成了《道德經》。就在主殿的門內,立著兩塊刻於13世紀晚期的石碑,上面是《道德經》中的“道經”和“德經”。

正殿面對大門,裡面供著《道德經》的作者。右首是一間偏殿,供著後期的道家哲學家莊子和列子。左首也是一間偏殿,供著太白金星,也就是傍晚出現在西方地平線上的那顆星。我停下腳步,與一位坐在石階上的道士攀談。他的名字是任法周,原來他是樓觀台住持的助手,也是陝西省道教協會的副會長。他說,1958年,當他初次來到樓觀台的時候,道士和道姑的人數已經衰減到一百五十人。解放前,這裡曾經有五百多位道士和道姑。“文革”期間(1965~1976年),只有大約十二人千方百計留在了道觀裡。任法周說,紅衛兵不但趕走了道觀裡的大部分出家人,而且還摧毀了所有的建築。樓觀台上的那些建築物,都是最近才重修起來的。

在老子殿後,我們沿著一條石階,從樓觀台的北坡下去,來到一座與老子廟相毗鄰的祠堂。祠堂裡面供著斗姥。斗姥掌管著人的壽數,以確保人們活完分配給他們的年歲。因為我的兒子紅雲與斗姥的丈夫北斗神君的生日是同一天,所以我上了一大把香。儘管如此,它的香氣還是遠遠不及殿外桃花的芳香。

在斗姥殿後,我們沿著另一段台階往下走,來到另一座祠堂。這裡供著虹雲公主,她是主管送子的,因此我也為女兒艾麗斯而感謝了她。

在回入口處的路上,我們沿著一條拱廊,穿過我們剛剛經過的那座院子。牆上鑲著石碑,碑上刻著昔日著名的來訪者所留下的詩歌、書法及繪畫作品。在9世紀的參觀者中,大詩人白居易留下了下面這首詩。它的開頭是一句引言,這句引言在五千言《道德經》的結尾處:

言者不知知者默,

此語吾聞於老君。

若道老君是知者,

緣何自著五千文?

下來回到主院裡,我們要了麵條。我開始瀏覽在正門那兒得到的遊客手冊。1982年,樓觀台附近的土地,大約有六百四十公頃,被置於省政府森林管理局的管轄之下,種滿了竹子、黑槐、胡桃和松樹。樓觀台位於西安城外七十公里處,乘車大約要三個小時,對於大多數旅遊者來說,它離西安有點兒太遠了。很顯然,政府正在把它變成一個森林研究中心。

閱讀遊客手冊的時候,我在想,在樓觀台這些分散的建築群後面,它的佈局意圖是什麼。此時這個念頭浮上腦海:這種安排很可能是代表三個內在的精神中心,即上、中、下三個丹田——道教徒們把他們體內的氣息循環都彙集到這三個地方。如果這個想法是正確的,那麼坐落在向北兩公里處、平原上的過去的皇家祠堂就是代表著下部的精神中心,就在肚臍下面,即下丹田;老子發表關於道的演說的那個地方附近的那座小山,就代表著中部的精神中心,在心臟附近,即中丹田;位於那座小山向南兩公里處的山上的祠堂,則象徵著上部的精神中心,在頭上,就是我們如今注意力集中的地方,即上丹田。

從院子裡開始,路變成了一段一段的磚路。最近下了很多雨,沿途路上積滿了水。一個小時後,我們遭到一群工蜂的針刺“歡迎大典”,然後終於到達煉丹爐。據說,老子動身回仙境以前,就是在這裡煉製長生不死藥的。

這座孤獨的祠堂小得僅能容納一張供桌和三把椅子。其中一把椅子上坐著一位老道姑。她說,她每天從早到晚坐在這裡,為道觀看守這座祠堂,由此可以得到麵粉和其他的生活必需品。她姓張,是河南省南陽地區的人。當我們的眼睛適應了祠堂裡的光線以後,我發現,她纏過足。纏足使得她從兒童時代起,走起路來就顫顫巍巍的了。她說,她每年只在特殊情況下,才下山一兩次。她七十九歲了,出家也已五十多年了。近二十年來,她一直過著隱居生活。開始是在西面的太白山上,最近則是在這座能夠俯視樓觀台的山上。她說,為了修習禪定,她寧願一個人生活。但是她說冬天很冷,下雨的時候,祠堂的屋頂就漏水。沿著小路再往上走一百米,有一間小土坯房子,茅草苫的屋頂,那就是她的家。那是幾十年前另一位隱修者蓋的。

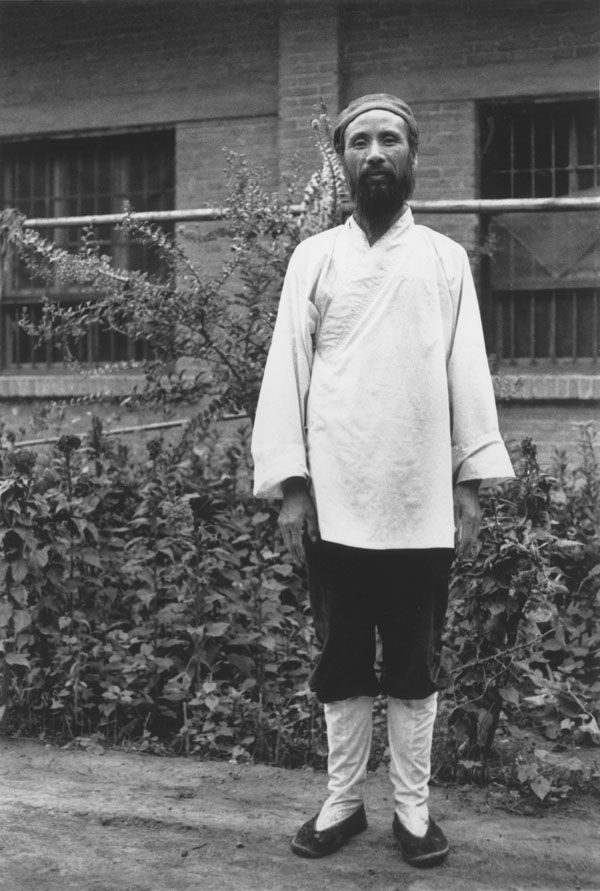

住在煉丹爐的女道長

當我問及其他隱修者的時候,她說,十年前,她剛到這裡的時候,這一帶確曾有過不少隱士,但是現在大部分都已經死了,或者搬到別的地方去了,還有的回到了寺廟或道觀裡。她說,她認識一位老和尚,住在離這裡三個山頭遠的一間茅篷裡。我估計,他是在四方台附近的某個地方。

我很願意跟她聊天兒,但是我真希望自己能多懂一點兒河南方言。我們回到下面的院子裡,也就是樓觀台的中軸線上。樓觀台的三個精神中心坐落在一條南北軸線上,彼此之間相距兩公里。除此以外,樓觀台還有一雙“翅膀”,各向東西方延伸出大約六公里。我所看到的這種建築式樣,使我想起了《莊子》開篇中的那只傳說中的大鳥:

北冥有魚,其名為鯤;鯤之大,不知其幾千里也;化而為鳥,其名為鵬。鵬之背,不知其幾千里也;怒而飛,其翼若垂天之雲。是鳥也,海運將徙於南冥。南冥者,天池也。

“鵬”的“右翅”包括一系列建築物,它們一直延伸到一個叫西樓觀台的地方。西安外事局的人告訴我們,西樓觀台“太危險了”,所以不准外國人入內。我們猜想,這就是說它位於某種軍事設施的附近。可是,根據出家人所說,西樓觀台上唯一的景致就是一座小廟和老子的墳墓。

我不知道關於老子墳墓的故事起源於何時。不過公元前100年左右,司馬遷在撰寫這位偉大聖人的傳記時提到,老子繼續西行,經過函谷關(距離樓觀台有兩天的行程)之後,終於消失了。道觀裡的一位道士告訴我,這兩個故事都有可能是真的。他說,道教徒委棄他們的遺兌就好像蛇蛻皮,老子離開以前,可以很容易地把束縛著他的肉體留在樓觀台。

既然不能參觀樓觀台的“西翅”,我們就把注意力轉移到了“東翅”上。它一直延伸到一個叫仰天池的地方。沒有人說過這個池塘或它附近的祠堂是禁止進入的。一個在正門賣麵條和香的人同意給我們當嚮導。他說,他已經有十多年沒有到過那兒了,不過他還記得路。我們從山的東坡走下去,很快就穿行在長滿了粟苗的田野裡。

在距離小山大約一公里處,我們路過一座石碑,它兀立在粟苗之間。嚮導說,原來這兒有一座大寺廟,紅衛兵佔領了這個地方以後,整個寺廟都毀了,只剩下了這塊石碑。越過石碑,我們渡過了田河。之後途經一座小村莊,村莊裡都是土房。然後我們向山裡進發。

幾分鐘後,我們到達一座小山。山頂上曾經有過一座祠堂,裡面供著元始天尊。據說老子是他的一個化身。我們的嚮導在一塊石碑前點燃香和燭,然後我們繼續向前走。那塊石碑,就是那座祠堂唯一的倖存物了。

在小路上,我們遇見了幾位樵夫。其中一個人說,住在仰天池的最後一位道姑前年離開了那裡,去了遙遠的太白山的山峰上。在那裡,她可以有更多的地方種菜,以及擁有更多的孤獨。

一個小時後,我們到達鞍形山脊,然後走上一條岔路,去山頂上的一座小祠堂。這座小祠堂是八邊形的,就像道教裡八卦的形狀——八卦是指《易經》裡的八種卦象。這個地方叫“棲真亭”,據說老子在樓觀台逗留期間,就是在這裡修習禪定的。棲真亭裡曾經供養過的所有塑像和使用過的法器,都已蕩然無存。我們下去回到鞍形山脊上,繼續走,來到附近的一個小山村裡。村裡有六戶人家,他們的屋子沿著一個長滿了燈芯草的池塘的北岸,一字排開。這個池塘,就是仰天池。

我們受到一位農夫的歡迎。他戴著一頂藍色的水手帽,雙頰如此紅潤,以至於開始我以為他是荷蘭人。他領我們從兩座農舍中間穿過,打開了那最後一位道姑前年遺棄的祠堂。祠堂裡面的牆上全是壁畫,展示了周朝的興衰,以及老子環遊世界的經歷。祠堂裡的主要塑像是玉皇大帝。在元始天尊創始萬物以後,玉皇大帝就接過了道教萬神殿的領導權。他的右邊是老子的塑像,它是用黏土做的,頭上頂著一塊紅圍巾,散發出一種古怪的韻味,與我以前所見到過的所有這位聖人的塑像都不相同。當嚮導在玉皇大帝面前點燃香燭的時候,我給老子拍了照。

“文革”前,仰天池周邊地區曾經有一座道觀,裡面居住著數量龐大的出家人。這座荒涼的小祠堂,就是那座道觀所遺留下來的一切。

農夫鎖上門以後,邀請我們到他家喝碗熱糖水。我們解完渴,他的妻子開始準備新鮮麵條,農夫則開始削土豆。於是我回到外面,點燃了一支抽剩的香煙。農舍兩側長著高高的樹,樹枝上有幾個喜鵲窩,喜鵲們在窩裡吱吱喳喳地叫著。那個池塘佔去了這個村子的大部分地盤,裡面長滿了乾枯的燈芯草,正在風中瑟瑟作響。當我沿著池塘繞到對岸去的時候,驚起了兩隻青蛙,跳進水裡去了。村裡的孩子們告訴我,他們正在池塘裡捉五色魚。我想,不知道這五色魚是不是一種鮭魚,可是我所看到的,只有燈芯草。

從池塘上方向南望去,那個鞍形的山脊陡然直落而下,露出了樓觀台後大約三十公里範圍內的大大小小的山峰。在西南大約二十公里處,我望見了二千六百米高的四方台峰。我用望遠鏡瀏覽了那一帶,不過它太遠了,看不到任何炊煙和茅屋的痕跡。緊挨四方台西面的是東老君嶺。東老君嶺再向西三十公里,山嵐中的一個地方,是太白山上的那塊巨大的白石頭。太白山高三千八百米,是終南山的最高峰。

香煙不長,我們的嚮導也已急著要回家了。我們用麵條和土豆填飽了肚子,謝過了農夫和他妻子的盛情款待,動身回樓觀台。下山的半路上,我們驚起了兩隻鵪鶉;沿途我們不時地停下來,去撿一些從地裡長出來的白色的小星星。到處都是桃樹,桃花盛開。回到旅館裡,我們用一桶冷水沖掉了路上出的汗。

晚上就寢前,我向當地文化事務局的官員打聽過去住在這裡的道教徒的情況。他說,已經有人編纂了一部詳細的歷史,不過還有一些編輯工作要做。大概在未來的兩年內,可望問世。

當我問及樓觀台現在的常住的情況時,一位老道士建議我們去與住持談談。這位老道士的嘴裡只剩下一顆孤零零的、長長的牙齒,長到令人難以置信。他把附近的一個建築群指給我們看。那是一座昔日的軍營,門上還有紅五星。老道士說,為了防止破壞,這個地方已經鋪了石板,在未來五年內的某個時候,一座嶄新的大道觀將會取代這座軍營。

樓觀台附近的老子像

我們在齋堂裡找到了住持的侍者,他把我們領進一間接待室。在那裡,我們被介紹給住持任法融。任道長是鄰近的甘肅省人,留著一副長長的黑色絡腮鬍子——那種中國西北地區的人所特有的絡腮鬍子。他也是陝西省道教協會的會長。後來我從其他道士那裡瞭解到,他是中國最受尊敬的大師之一。

互相介紹之後,他送給我一卷他註解的老子《道德經》——正是《道德經》把我們引到樓觀台來的。在深入終南山的過程中,我們拜訪過任道長兩次。下面是我所摘錄的兩次採訪的部分內容。現在任道長說話要謹慎得多了,不比他早先在中國道教協會的雜誌《中國道教》(1985年秋,第10期,第12~15頁)上發表文章的時候了。因此,我對他寫的評論的某些部分作了解釋,作為對他的回答的補充。

任道長看起來並不太老,因此當他說他六十歲了的時候,我吃了一驚。我問他出家多長時間了。

任:我離開家的時候十九歲。出家四十多年了。當我剛開始告訴父母的時候,他們不同意,但最終還是接受了我的決定。於是我便去龍門洞住下了——龍門洞在這裡的西北方。我在那裡待了三年。那是不容易的。但是如果你住在道觀裡,而不願意先受幾年苦,那麼沒有人肯教你。

樓觀台的道士們

問:“文革”期間你在這裡嗎?

任:在。最近的三十年我一直在這裡。

問:那時候發生了什麼事?

任:紅衛兵來了,摧毀了道觀,砸碎了塑像,燒燬了我們的書。他們還打出家人。他們使我們煩惱了十年。(根據任道長在《中國道教》上的報道,“文革”十年期間,陝西省幾乎所有的道觀都蒙受了極大的損失。從1982年起,陝西省的七十二座道觀中的十座開始部分地修復。在這十座道觀中,只有樓觀台、華山和西安的八仙宮從政府那裡得到了經濟援助。以樓觀台為例,這筆錢的數目是十三萬元人民幣,或者說兩萬五千美元;八仙宮是十五萬元人民幣;華山的數目沒有報道。)

問:情況是從什麼時候開始改善的?

任:1979年,十一屆三中全會以後。從那時起,情況開始慢慢地好轉。(在任道長的報道中,他說,在新宗教政策宣佈後的十年間,左傾思潮繼續阻礙著宗教的發展,尤其表現在接管宗教場所的問題上。他說,陝西省的問題在樓觀台、重陽宮、華山和陝西北部的白雲山表現得尤為突出。任強調說,將宗教場所置於宗教修行者的管理之下,符合每一個人的利益,不這樣做,宗教團體就不可能達到政府所提出的自給自足的目標。)

問:道觀給住在這裡的道士和道姑們發錢嗎,以幫助他們支付個人開銷?

任:給。現在每個人每月能得到大約二十元人民幣(四美元),這筆錢從我們賣門票、香和手工藝品的收入中支出。樓觀台的道士們則一直把修行和勞動結合在一起。我們也種菜,比如蕪菁、捲心菜和土豆。我們一年四季都穿同一套衣服。我們不需要多少錢。我們更願意用自己所賺得的一點點錢去修復道觀或買書。

問:道觀是怎麼組織的?

任:它的組織形式與佛教寺廟很相近。佛教有寺廟,道教則有道觀,而且寺廟和道觀裡不同功能區的名稱都一樣,管理機構也一樣。每一種宗教都有一個組織。我們也有一個。我們有規章制度。但是修行要取決於個人。(1987年,現在的中國道教協會草擬了《道觀管理規則》,允許每座道觀根據當地的具體情形來進行組織,以及通過任何不與公眾利益發生衝突的方式來養活自己。據說責任和收入都是根據民主的原則來分配的。目前道協所提出的口號是“讓每一座道觀自己養活自己”和“把道觀建成一個家”。在任道長的報道中,他指出,1949年以後,政府禁止發展新的出家人。1978年,在十一屆三中全會上,這個政策被推翻了,同年,重新建立了道教協會。從那時起,全真派的二十三個主要中心和另外兩百座小道觀都加入了道協。後來任道長告訴我,目前中國道士和道姑的數目大約有一萬人。可是,北京白雲觀裡的中國道協官員卻告訴我說,這個數目是將近三千人;中國道觀的數量大約有五百座,可是其中大部分道觀都太小了,沒有資格加入道協。)

問:在近幾十年裡,道教發生了哪些變化?

任:很多個世紀以前,中國道教分裂成全真派和正一派。全真派是北方的主要宗派,正一派在南方更為盛行。正一派是一個在家宗派,其中心是如四川、上海和江西龍虎山這樣的地方,也被稱為天師道。成員們可以結婚,可以吃肉,也可以喝酒。他們住在家裡。全真派則完全與俗世隔離開來。它的成員住在道觀裡。我們屬於全真派。像我剛才所說的,全真派在北方占主導地位,但是現在正一派更為流行。這是最大的變化。

問:哪一派控制著道協?

任:哪一派也沒有。協會裡兩派的人都有。同時既有在家信徒,也有道士、道姑。它不拒絕哪一派,也不著重強調哪一派,也不干預任何一派。協會不干預任何形式的信仰或修行。(通過對中國道協出版物的匆匆一瞥,我們可以清楚地看到,道協的高級官員和會長們大部分是全真派的出家人。)

任法融道長

問:如果一個人想跟某位特定的道教師父學習,師父和弟子本人就能決定這件事,還是必須要得到協會的許可?

任:人們可以做他們想做的事。協會不能干預。(根據我們與之攀談的其他道士的說法,地方道協決定弟子們可以在哪裡學習,以及道士和道姑們可以住在哪些道觀裡。)

問:現在的年輕人對出家還感興趣嗎?

任:感興趣。目前住在這裡的五十位道士中,有二十多位是三十歲以下的。(在任道長的報道中,他提到,儘管省內各道觀年輕的出家人非常缺乏,可是政府仍然不讓想出家的年輕人在道觀裡待得太久,除非他們先遷好戶口,而遷戶的過程總是很困難,而且常常是不可能的。他指出,這種官僚主義的束縛,使道觀很難吸引到年輕的道教徒。)

問:你給人上過課嗎?

任:是的,有時候。但是現在沒有太多人對道教感興趣。(任道長的報道中稱,在過去的兩年裡,定期在樓觀台舉辦的道教班只吸引了三四十人,而一個為期三周的氣功班——或曰“道教瑜伽”班,則吸引了三百多人,其中二百人還是從外省來的。)

問:你在向現在的人弘道的時候,有什麼問題嗎?

任:我們所遇到的最大問題是,難以找到真正相信道教的人。道教教導我們要清心寡慾,過一種寧靜的生活。願意清心寡慾或者習靜的人,在現在這個年頭,真是太少了。這是一個物慾橫流的時代。還有,現在人們學道要慢得多了。他們的心不再單純。他們太複雜了。

問:據我所知,道教很多高深的教導都是秘密的,而且只傳給有限的幾個弟子。這是真的嗎?

任:是的,在某種程度上是這樣的。一個道教師父收了一個徒弟,在他把自己所知道的一切事情都傳授給徒弟以前,可能會考驗他幾十年。而很少有徒弟有那種毅力。

問:中國現在有宗教自由嗎?

任:有。我們想怎麼修行,就可以怎麼修行。我們可以在山裡修行,也可以在城市裡修行。在道觀裡,在家裡,都可以。

問:有沒有道教徒自己在這些大山裡修行?

任:有。還是有一些人的,只是不如以前那麼多了。他們的很多茅篷都在“文革”期間被毀掉了。幾年前,住在這附近的一位隱士,在九十六歲的時候,證得了長生不死。兩年前,另一位隱士在一百四十歲的時候,羽化登仙了。我還知道有幾個人住在太白山的山腳下,但是我幾乎從來沒看見過他們。

問:你曾經隱居過嗎?

任:是的。但是不到三年。這是一種很好的體驗。所有的道教徒遲早都要獨自生活一段時間,好集中精力修行。為了修行你不得不找一塊與世隔絕的地方,至少開始是這樣的。但是重要的是要學會靜心。一旦你能夠做到這一點了,那麼你就可以住在任何地方,甚至住在一個喧囂的城市裡。

問:我注意到很多諸如樓觀台這樣的宗教中心已經開始吸引旅遊者了。這會影響你們的修行嗎?

任:是的。這裡不再那麼安靜了。修行要困難得多了。但是事情就是這個樣子。我們不得不利用我們能夠找到的一切支持手段來修復道觀,培養新的出家人。

問:道教修行的目標是什麼?

任:人的本性與天的本性是一致的。天生萬物,而萬物都朝不同的方向運化。但是遲早它們會回歸於同一個地方。這個宇宙的目標,它的最高目標,就是“無”。“無”的意思就是回歸。“無”是道之體。不僅人,動植物和一切生物都是這個“無”之體的一部分,都是由這個“無”之體所構成的。一切事物與“無”都是一體的。宇宙間再沒有第二個東西。實證這一點,不僅是道教的目標,也是佛教的目標。世界上的一切都在變化。道教徒和佛教徒尋求的是不變的東西。這就是他們不追名逐利的原因。他們尋求的只是“道”,就是我們生於斯、回歸於斯的那個“無”。我們的目標就是要與這個自然的過程融為一體。

問:一個人怎樣才能達到這個目標呢?

任:這個事情是分階段的。成功有多種層次,達到目標是很難的。但是一旦你把這個作為自己的目標,那麼你就要不停地走,一步一步地,一個台階一個台階地。每個人的能力是不同的,但目標是一致的。這個目標就是成仙,回歸道之體。只要你修行,最終一定會成功。在佛教裡,覺悟是主要目標;在道教裡,覺悟是次要的。覺悟後你還要繼續修行,直到你逐漸地、非常自然地與道融為一體。如果你此生沒有成功,那麼你下一輩子還有機會。但是不修行的人就沒有機會,他們的生命就此終結了。道教修行就是要修成一個長生不死之身,臨終時它會從肉體中分離出來。你可以參觀一下老子墓。他成仙的時候,把自己的骨骸留在了那裡。我們的目標與他的目標是一樣的,就是要與道融為一體。

問:一定要出家嗎?

任:重要的是要過一種合乎正道的生活。要做到這一點,不一定非要出家。如果你不持戒,出家沒有任何好處。持戒很重要。但是任何人,只要他過著一種合乎正道的生活,都能夠做到這一點。這是修行的基礎。戒律就是你自己對自己的要求。戒律使修行成為可能。如果你對自己不作要求,修行就會一無所獲。

問:現在修行的方式有變化嗎?

任:沒有,現在的修行方式與老子時候的一樣。人沒有變,道也沒有變。我們的生活方式,我們的修定方式,我們的養生方式,仍然是一樣的。

問:老子在道教中的地位究竟是怎麼樣的呢?很多人把他當成一位哲學家,而不是一個宗教的創始人。

任:那是現代的觀點。但老子與宗教是不可分的。中國人一直信道,這種信仰促使他們發展出了各種各樣的宗教修行方式。你認為老子會口中談道而不信道或修道嗎?他知道,宇宙中的一切都來自於道,離開道是不可能的。那時候還沒有一個有組織的宗教,但是道是一樣的。