我的老電報啊,

我該拿你怎麼好,

獨自封存在塔頂,

銘文一般陰鬱,

冰礫一般沉寂?

——《老電報》詩歌片段,作者古斯塔夫·那多德

摩爾斯本人沒能見到那件將要使電報黯然失色的新發明的誕生。他出席了紐約印刷所廣場的本傑明·富蘭克林雕塑揭幕儀式,當天天氣異常寒冷,本已年邁體衰的摩爾斯感染了風寒,身體更加衰弱。幾周之後,他的醫生在為病榻之上的摩爾斯檢查時,敲了敲他的胸口,說道:「教授,我們大夫是這麼發電報的。」摩爾斯微微露出笑容,說了句「很好,很好。」這就是他最後的遺言。1872 年 4 月 2 日,81 歲高齡的摩爾斯與世長辭,埋葬在紐約州的綠林公墓。根據當時的評估,他的遺產價值約為 50 萬美元—已經是相當可觀的一筆財產了,但還遠不及那些利用他的發明創建起電報帝國的商業巨頭們積累下的財富。然而這對摩爾斯來說卻已足夠,他慷慨地捐助了多項慈善事業,並且為「《聖經》與科學關係研究」這一課題提供研究資金。

隨著摩爾斯的辭世,可以說,業餘科學家的傳統也隨之消逝了。電報起源於摩爾斯和庫克,這兩個人都是將好奇之心與發明結合了起來,然後執著地走出了第一步;接下來就是改良的時代,在此期間,湯姆森和惠斯通這樣的科學家為這項發明提供了理論基礎;最後,當這一行業足夠穩定、有利可圖而又可以預期之時,商人們就會將其接管過來。(從表面上看,愛迪生似乎與摩爾斯、庫克有很多共同之處,但他並不是業務人士;如果沒有對電學理論的深刻理解,他不可能發明出四工電路,而這種精深的理論基礎正是摩爾斯和庫克所不具備的。)

1875 年,惠斯通去世,他在生前榮耀無數,還通過出售專利積累了一大筆財富。和摩爾斯一樣,他也被授予了榮譽軍團騎士的稱號,並在 1868 年大西洋電報取得成功之後封爵。他一生所取得的獎章裝滿了一個一英尺見方的木箱—而且他與庫克之間的恩怨始終沒能化解。惠斯通拒絕了皇家藝術協會頒發的艾伯特獎章,僅僅是因為庫克也得到了同樣的榮譽。他繼續從事科研事業,主要興趣在於光學、聲學和電學,是一名富有而受人尊敬的學者。除了在電報領域取得的成就,他還發明了立視鏡和六角手風琴,然而,今天他的名字被學生們熟知,卻是因為惠斯通電橋—一種測定電阻的儀器,有意思的是,這也並不是他本人發明的,他只是幫助推廣了這一發明。

再說庫克,雖然在初露頭角時一鳴驚人,但接下來的發展卻不盡人意;事實上,惠斯通不願意庫克同其並論是相當可以理解的。庫克先是在 1845 年電力電報公司成立之初擔任了管理職位,直到 1869 年英國政府接管公司,他也是在同年受爵。但是沒過多久,他就陷入了財務危機。他買下了一座採石場,然後又把出賣電報公司股權的收入全都投入到了幾個尚不成熟的新發明上,其中就包括可以複製任何塑像的大理石切割器,以及列車使用的遠程控制門—他曾想把這一發明在倫敦地鐵中推廣使用,但是沒能成功。英國首相威廉·格萊斯頓注意到了庫克的窘境,給他頒發給了一筆每年 100 英鎊的年金,這已經是政府權限內的最高額度了。但這還不足以幫助庫克擺脫債務。他與惠斯通之間的敵對一直持續到惠斯通去世;庫克參加了惠斯通的葬禮,有意思的是,在那之後,他反而在惠斯通對發明電報的貢獻這個問題上更加客觀公正了。1879 年,庫克去世,而他的財產早已揮霍一空。

19 世紀 80 年代末期,電話業務正在蓬勃發展。1886 年,電話發明 10 年之後,全世界總共有一百萬部電話投入了使用。

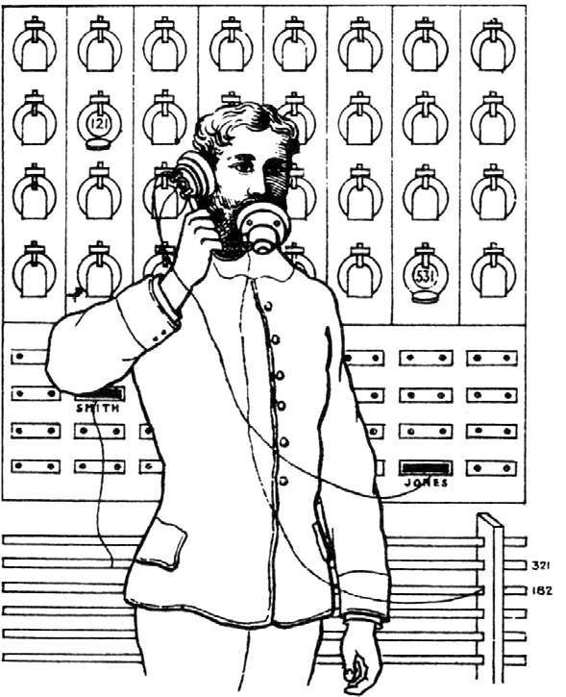

早期的電話交換台。

早期存在的一些技術難題,比如通話音質差、通話距離限制以及手動和自動電話交換台的設計等,很快就被愛迪生、休斯和沃森等人攻克了。等到了世紀之交,使用中的電話機數量已達到近 200 萬台。(貝爾並沒有在改進自己的發明上下功夫;電話的成功得到保障之後,他馬上就把注意力轉向了航空領域。)

當維多利亞女王的統治在 1901 年終結之時,電話的黃金時期已經成為了過去。在美國,平均 10 個家庭中就有 1 家安裝了電話,新發明很快就風靡了全國。1903 年,英國發明家唐納德·莫裡將惠斯通和博多的自動電報機最精華的部分結合了起來,又添加了打字機鍵盤,組成了一種新的機器。這種新機器很快演變成了電傳打字機,和電話一樣,它也不需要專業人士操作。

電報員作為一個高收入、高技術含量職業的全盛時期已經結束了;因為掌握了一門尖端的技術,電報員躋身成為了精英群體的一員,只可惜他們的停留是短暫的。隨著 20 世紀曙光的降臨,電報的發明人與世長辭,電報人的圈子四分五裂,而電報的黃金時代正式走向終結。

儘管現在電報已經逐漸淡出了人們的視野,但是電報的影子還留存在那些由其基礎之上發展來的通訊技術中:電話、傳真,甚至互聯網。而且,值得玩味的是,正是互聯網—人們眼中最為摩登的通訊方式—與電報的共同之處最多。

和電報網一樣,互聯網給人們提供了通過相互連接的網絡進行遠距離通訊的手段。(「互聯網」這個詞本事就是一組相互聯繫的網絡的意思。)通用規則和協議使得不同類型的計算機之間可以交換信息—正如信息可以通過一種類型的電報機(比如摩爾斯電報機)發送到另一種類型的電報機(比如氣動管道)。而電子郵件的路徑,從一個服務器跳轉到另一個服務器,直到達到目的地,就和電報信息從一家電報站傳到下一家電報站的過程相似。

甚至那些最早期、最初級的電報設備—就像查普發明的觀感電報機—也在今天的調製解調器和網絡硬件中留下了身影。每當兩台計算機之間交換一個八位數的二進制數,或者一個字節,它們運行方式都和 8 塊遮光板的觀感電報機在 200 年前的做法一樣。今天的計算機不再需要電碼本,而是使用通過協議來發送不同的字母。這一安排,就是美國信息交換標準代碼(ASCII),舉例來說,大寫字母「A」就由 01000001 代表;但處理的原則和 18 世紀末期相比沒有什麼本質上的區別。查普的設計中就有專門用於提示對方提高或降低發送速度,或者表示接收到了亂碼、請重新發送的特別代碼—這些特徵今天的調製解調器都有。而調製解調器使用的協議則是由 ITU 確定的,沒錯,就是為了規範國際電報業務在 1865 年成立的那個組織。只是 ITU 代表的含義由國際電報聯盟變為了國際電信聯盟。

更加值得注意的是,互聯網帶來的社會影響與當年電報引起的現象驚人相似。對於這兩項新技術,公眾的反應都是狂熱與懷疑的混合。就像維多利亞時代的人相信電報會消除不同民族之間的誤解,引領世界和平的新時代;互聯網橫空出世之時,媒體開始了鋪天蓋地般報道互聯網將會如何深刻地改善人類的生活。

這些樂觀預測之中有的聽起來相當耳熟。在邁克爾·德圖佐斯 1997 年的新書《未來的社會:信息新世界展望》中,這位麻省理工學院計算機科學部的教授描繪了一幅「計算機帶來的和平」的未來景象,正是互聯網這樣的數字網絡使其成為可能。「通過電子網絡創建起來的共同紐帶,在未來可能會幫助我們迴避民族仇恨和國家衝突引起的戰爭。」他寫道。在 1997 年 11 月份的一次會議中,麻省理工學院的媒體實驗室主任尼古拉斯·尼葛洛龐帝,言之鑿鑿地宣佈了互聯網將會打破國界的限制,締造世界和平。在未來,他說,孩子們「將不復瞭解民族主義為何物」。

相似之處還不止於此。精於騙術之徒想出了利用電報操縱股票價格和賽馬結果來騙錢的歪門邪道;他們在 20 世紀的同仁則在互聯網上搞起了金融服務的假「店面」,將投資者的錢騙到手之後就大玩失蹤;黑客們則攻入系統安全存在漏洞的電腦,盜取成串的信用卡號碼。

擔心互聯網安全性不足的人們,和當年使用電報時遇到同樣問題的人一樣,都將目光投向了相同的解決方案:秘密代碼。在互聯網上,壓縮文件和加密信息的軟件使用的廣泛程度,不亞於當年電報領域的商用密碼。正如當年的國際電報聯盟對電碼密碼的使用進行了限制,很多國家的政府對計算機加密也打算採取類似的監管措施。(值得一提的是,國際電報聯盟對電報密碼的強制性規範很難執行下去,最終只得不了了之。)

從更加單純的層面來看,電報和互聯網都有自己的行話和流行語。當年的電報員又被稱作「塞子」「新生代」「領獎人」,今天的互聯網用戶則是「網上衝浪者」「網蟲」或者「網民」。而且電報用戶和互聯網用戶都有自己的個人簽名。

另一樁相似之處就是,不熟練的新手和經驗豐富的老手之間的敵意始終不變。大城市電報站裡的電報高手,在不得不和鄉下電報點裡笨拙的操作員打交道時,往往會被對方惹怒,進而大發脾氣;20 世紀 90 年代初,互聯網剛剛走進普通人的生活時,同樣的現象再次發生了。這些人不懂互聯網上多年形成的習俗和傳統,在網絡前輩眼中,他們的所作所為令人難以置信地愚蠢、輕信和無禮。

伴隨新技術來到網絡疆土上的不只有衝突和競爭,還有浪漫的戀情。無論 19 世紀還是 20 世紀,浪漫的可能性都是其共有的特徵:電報網和互聯網都見證過在線婚禮。1996 年,在一名身處西雅圖的牧師的見證之下,遠在 10 英里之外的蘇·赫勒和林恩·博頓斯舉行了網絡婚禮,與 120 年前通過電報結婚的菲利普·裡德和克萊拉·喬特遙相呼應。這兩項技術也都因為引發了情感問題而受到指責。1996 年,一名新澤西的男子向法院起訴離婚,原因是他的妻子與別的男人發曖昧的電子郵件,新聞報道中普遍把這個案子稱為第一樁「互聯網離婚案」。

經歷過初期的懷疑階段,不管 19 世紀的電報還是 20 世紀的互聯網,企業和商家都是最積極的嘗試者。只要能給企業帶來市場競爭優勢,他們就願意為租用私人數據線或高附加值的信息付費。現在有專門的網站提供股票價格和重要新聞,這些在一百年前就可以通過股票行情呼報機和新聞電報線路獲得了。而且正如當初電報的發明導致了商務活動的節奏加快、壓力上升,今天人們也普遍指責互聯網帶來了信息過量的問題。

曾經,電報使新的商業模式成為可能:大型企業帝國開始創建了起來,總部通過電報對各個分支進行集中控制。如今,互聯網對人們工作的方式進行了重新定義,遠程辦公(與辦公室保持網絡溝通,而本人在家中或其他位置辦公)和虛擬企業(沒有總部,分佈在各地的工作人員通過互聯網溝通業務)興起。

電報和互聯網之間的相似之處相當顯著—無論是技術基礎方面的還是社會衝擊方面的。但是電報的故事還有一層更深的內涵。因為電報能夠為相距遙遠的人們創建聯繫,它成了第一項被當成萬能靈藥的技術。鑒於其具有改變事件的潛能,電報很快就推上了解決所有世界性問題的神壇。當然,電報沒能實現人們的期待—但是從那以後,我們又開始把希望寄托在其他的新技術之上。

19 世紀 90 年代,電力的倡導者宣稱,通過使用電,人類將徹底擺脫繁重的體力工作,創造出一個富足和平的新世界。20 世紀的第一個十年,航空技術激發了類似的幻想:當時的人認為,洲際旅行將變得前所未有的便捷,因此國與國之間的分歧和誤解將會被徹底消除。(一名評論人員說,航空時代將會是一個「和平時代」,鑒於軍隊無法抵禦空中襲擊,因而,有了飛機,軍隊就會被廢除掉了。)與之相似,人們還曾經以為電視會有助於提高教育水平,減少社會隔離,提升民主程度。核能則被認為將會引領一個物質財富的豐裕時代,到那時,電力將會便宜到「無法計量」。如今,因為互聯網的出現,人們再次對未來做出了相當樂觀的預測,而這種樂觀本身並不是什麼新事物,只是 150 年前大西洋電報問世之時就有的科技烏托邦主義的最新例證。

也許當年把電報當成解決所有問題的萬能靈藥還情有可原。但是今天的人們還在犯同樣的錯誤就不太說得過去了。諷刺的是,雖然電報沒能實現所有關於它的烏托邦式的期待,但它確實改變了整個世界的面貌。而且它還完全重新定義了人們對於新技術的態度。從某種意義上說,我們至今還是生活在電報為我們揭開序幕的新世界裡。