《伏尼契手稿》是一部非常古老的書,232頁,配有插圖,全書用密碼寫成,至今無人能破譯。作者是誰?主題是什麼?闡釋什麼意義?這些都是未解之謎。甚至沒有人知道,這些密碼在解碼之後是什麼語言。書中奇異的插圖——裸體的婦人、怪異的發明、不存在的植物群落和動物群落,吸引密碼破譯者進行研究。彩色插圖以中世紀醫書的嚴謹風格繪製而成,而這些畫表現的景象和意境卻是在地球上和天空中前所未見的。一些平面圖展示了古怪的、彎管風格的管道系統,圖中美麗的少女坐在浴盆裡嬉戲,浴盆連著有分叉、可轉動的水管。這部手稿有一種非常奇異的風格,似乎是對另外一個宇宙的完美而精確的描述。這些畫反映的是正文的主題嗎?抑或只是一種偽裝?沒人知道。

一封寫於1666年的信宣稱,神聖羅馬帝國皇帝、波希米亞的魯道夫二世(Rudolf II of Bohemia,1551~1612)以600達克特金幣買下了這部手稿。他可能是從約翰·迪伊博士(Dr. John Dee)手中買下的。迪伊是一個油嘴滑舌的占星術士兼數學家,遊走於各國宮廷,追名逐利。魯道夫認為,這份手稿的作者是英國僧侶兼哲學家羅傑·培根(Roger Bacon,1220~1292)。

這個猜想很有道理。羅傑·培根是一位方術大師,他死後,歷代後人把他視為半人半神、半學者半巫師的人物。他是神秘書籍的收藏家。他知道火藥,他還在著作中暗示,他知道其他一些東西,但是還沒準備公佈。他死時,他的著作被認為是極端危險(根據浪漫的幻想)的,人們把他的書釘在牛津大學圖書館的牆上,讓它們在風雨侵襲下被剝蝕。

據說,《伏尼契手稿》曾經在意大利弗拉斯卡蒂的蒙德拉貢耶穌派學院沉寂多年,1912年被威爾弗裡德·M·伏尼契(Wilfred M.Voynich)買下,此人是波蘭出生的科學家兼藏書家。伏尼契是邏輯學家喬治·布爾(George Boole)的女婿,他的妻子埃塞爾·莉蓮·伏尼契(Ethel Lillian Voynich)是在蘇聯和中國名氣最大的英國作家之一(革命小說《牛虻》是她的作品,這部小說在很早以前就被西方遺忘了)。這部手稿沒有我們能理解的標題,因此,就以伏尼契的名字命名。伏尼契把手稿帶到美國,在那裡,手稿得到了廣泛的研究。在過去的75年裡,學者和幻想家對手稿進行了幾輪分析,然後又把它遺忘。它現在收藏於耶魯大學貝內克珍本及手稿圖書館。

這部手稿採用的密碼非同尋常。如果用的是普通密碼,那麼在很早以前就被解開了。它沒有採用羅馬字母,也沒有用任何歐洲大陸人使用的字母或符號。它不是利用我們熟悉的字母做鏡像或簡單變形生成的。這個密碼系統採用了大約21個花體符號,這隱約地暗示著它是一種中東文字。當然,在任何已知的中東文字字母表中都找不到這些符號。有些符號連在一起,就好像樂譜上的連音符號。有些符號極少出現,也許它們只是其他符號的潦草的變形。符號組成「單詞」,詞與詞之間留有空格。

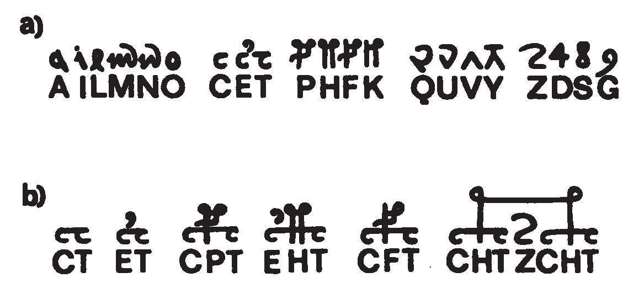

下表顯示了手稿中最常見的符號,符號下面標記的字母根據小威廉·拉爾夫·班尼特(William Ralph Bennett,Jr.)設計的方案而來。班尼特是物理學家,利用計算機分析這部手稿。他分配字母的方案是任意的,目的只是為了錄入計算機。

《伏尼契手稿》對開本第79頁的左頁

有些符號(與A、I、L、M、N對應的符號)和小寫的羅馬字母相似。班尼特認為,其他字母看起來像是西裡爾字母(古代斯拉夫語)、格拉哥裡字母(古代保加利亞語言)和埃塞俄比亞語的字母。和Y對應的符號則像是中文。

a)《伏尼契手稿》中最常見的符號以及小威廉·拉爾夫·班尼特為這些符號分配的字母

b)常見的符號組合以及班尼特分配的字母

更令人困惑的是,在手稿的第17頁有些用中高地德語書寫的註釋。這些註釋未必出自原作者,內容是關於馬蒂奧柳斯草藥的。手稿中有些占星用的圖表,其中的月份標以西班牙語。封面上似乎有一個密碼表,但是因為年久褪色變得不可識別。

手稿中大約有40頁不見了。最初在手稿中,每16頁折在一起構成一個單元,總共有17個單元。手稿的最後部分沒有文字,只在頁邊繪有星圖。這暗示,圖是先畫上去的,而文字是後加上的。如果確實如此,那麼這些圖也許只是裝飾。儘管如此,還有很多人試圖從這些畫中發現秘密。有人主張,每頁上星星、婦人和花朵的數目也是編碼的一部分。植物學家取得了一些成績,他們認出了圖中的植物。93頁圖中畫的好像是向日葵(也可能不是)。101頁圖中的果實像是辣椒。這二者都是美洲植物,在哥倫布從美洲返回(1493)以前,歐洲人不知道這些東西。此時距羅傑·培根去世已有200年。

人們設想過各種稀奇古怪的可能性:這部手稿是用一種已經失傳的語言寫的;為了為難破譯者,手稿故意避免使用原來的語言中最常見的字母;手稿是為了騙錢而偽造的,根本沒什麼實際內容(偽造者是約翰·迪伊,耶穌會的教士,還是伏尼契?);作者像詹姆士·喬伊斯 (James Joyce)一樣,發明了一種自己的語言;這部手稿是被人遺忘多年的瘋子的狂躁的胡言亂語。伏尼契手稿令我們想起博爾赫斯的短篇小說《特倫、烏克巴爾、奧爾比斯·特爾提烏斯》(可以設想,博爾赫斯受到伏尼契手稿的啟發)。在博爾赫斯的故事中,一個古怪的百萬富翁設計了一個陰謀:讓一群學者編造一部關於「特倫」的百科全書,特倫是他們幻想出來的國度。第一稿是用英語寫的,但是根據計劃,百科全書要被翻譯成「特倫語」(當然這也是編造出來的),並且用漂亮的手寫體書寫出來,最後炮製出一部天衣無縫的作品。

現在,伏尼契密碼已成為密碼破譯師們競相攀登的珠穆朗瑪峰。許多20世紀最天才的軍事密碼破譯師試圖解開伏尼契密碼,以顯示自己的才華。赫伯特·亞德利(Herbert Yardley)是美國密碼專家,曾在「一戰」期間破解了德國人的密碼,也曾攻剋日本人的外交密碼——雖然他並不懂日語。約翰·曼利(John Manly)破譯過瓦貝斯基密碼,威廉·弗裡德曼(William Friedman)破譯過40年代日本人的「紫色密碼」。但是在伏尼契密碼面前,他們都失敗了。近些年,計算機被應用於這項破譯工作,但仍然沒有進展。

有些人會覺得奇怪,計算機竟然對伏尼契密碼無能為力。在實際操作中,解密碼的工作主要在於發現其「破綻」。在切割鑽石時,必須沿著晶體本身的狹隙入手。同樣的道理,破譯密碼的關鍵在於找到洩漏天機的規則。伏尼契密碼看來是一種難以駕馭的密碼,它只是一串符號,各種普通語言的統計規律在這裡都消失了。人們對它無處下手,就好比在切割鑽石時才發現,整個鑽石完美無缺,無處下鑿子。

除非這部手稿是編造的,否則,手稿的文本對於作者來說一定有某些意義。(下面我們將看到,幾乎可以肯定它不是編造的。)這意味著,作者部分地根據自己在當時的思想寫下了手稿。但是,這些意義是依附於這種符號模式之中,還是依附於已經失傳的密鑰中?或者依附於以上二者的結合之中?我們破解密碼的可能性依賴於它的意義,而意義既隱藏在符號模式中,又存在於現在我們已不可能瞭解的作者的心理活動中。

我們很難相信,培根(或者其他中世紀作者)單槍匹馬地設計出了一種比幾十種後世的軍事密碼更安全的密碼。有些人因而主張,伏尼契密碼是無意義的符號串。一組符號未必有意義。那麼,有什麼辦法鑒別一組符號中是否包含信息嗎?這是知識研究中最困難的問題之一。

設想在非常遙遠的未來,某人挖到了一個藏有文物的罐子,裡面是一張我們這個時代的報紙。當時,英語已經失傳,就連拉丁字母也被遺忘了。一位考古學家見到這張報紙,認為這一定是一部作品。他希望破解這部作品,以此瞭解埋下這個罐子的那個時代人們的生活。可是另一位考古學家說:「不要浪費你的時間!那不過是牆紙!人們把它貼在房間的牆上。那些小小的黑色塗雅是裝飾圖案,當時流行這玩意兒。」

也許你會認為,第一位考古學家很容易證明,這份報紙是作品而非裝飾圖案。在報紙上可以找到規律——常見字母,常見單詞,句子結束的地方有句號。這些規律說明,它是作品。問題在於,裝飾圖形也能找到規律。我們不能隨隨便便地下結論說,這種規律性一定屬於某種未知的文字,而非某種未知的圖案。這種文字(或圖案)越奇異,我們做判斷時越缺乏信心。

第一位考古學家為了證明他的觀點,不一定非得破解出報紙上的文字。人們根據埃及象形文字作品本身從未找到破解之法,只是意外發現的羅塞塔碑文向現代世界透露了這個秘密。

伏尼契手稿提供了一種讓人們憂喜參半的吸引力。解讀這部手稿的意義不僅在於發現一部中世紀日記、一本魔法書或違禁的色情作品,更重要的是,伏尼契手稿難以解讀的性質提示了知識的脆弱性。

羅傑·培根

有兩位培根都是科學方法的先驅,一位是13世紀的方濟各會修道士羅傑·培根,另一位是三個世紀以後的伊麗莎白時代的政治家弗朗西斯·培根爵士(1561~1626)。這兩個人中,羅傑·培根要神秘得多。關於他的生平,我們所知甚少,只能根據他的著作做些推測。我們知道他是一個教育家,在牛津和巴黎講課。在某個時間,他加入了方濟各修道會,立誓過清貧的生活。

那個時代的人相信亞里士多德的學說,大約在1247年,培根對此越來越不滿。他認為,直接觀察和實驗優先於對權威的信賴。他把強調實驗的觀點歸功於迪朗·德聖普凱(Durand de Saint-Pourcain),此人是法國哲學家,關於此人我們同樣知之甚少。1267年,培根報告說,若干年來他在實驗和「秘籍」上已花費了2 000多巴黎鎊。他從一本秘籍中學到了火藥的配方。他語焉不詳地介紹了配置炸藥的過程。

培根的觀點與方濟各修道會產生了衝突。幸運的是,他的一位朋友做了教皇,即克萊門特四世。克萊門特從一部哲學百科全書中瞭解到培根的觀點,命令培根送給他一份抄件。這位教皇認為,這些觀點已經有人發表過了。實際上,培根只是在與朋友的通信中大致描述過這些觀點。但是培根沒有做解釋,而是繼續工作。他瞞著修道會的同事從事研究,也沒請抄寫員。一年半以後,他完成了三部曲——《大著作》《小著作》和《第三部著作》。

這些著作使培根以幻想未來技術而聞名。他描述了望遠鏡(但是沒有做出實際的模型)。他設想了汽車,而且不大精確地設想了飛機。培根設想的是人力飛行器,用人的手臂拉動人造翅膀提供動力。他還得出結論:在氣球內填充比空氣輕的氣體可以使氣球飄起來。

培根相信地球是圓的。《大著作》描述了一段從西班牙到印度的海上旅行。紅衣主教皮埃爾(Cardinal Pierre d』Ailly)在他的《世界圖像》(1480)一書中剽竊了培根的文字,哥倫布讀過這段文字,在寫給裴迪南和伊莎貝拉(西班牙國王和王后)的信中,哥倫布引用了這個段落。

最終,培根精通巫術的名聲害了他。1278年左右,方濟各修道會把他監禁,罪名是「涉嫌異端」。據說他死後,他的敵人銷毀了他的著作,但是這種說法顯然是假的。據我們所知,他的主要著作都保留下來了。

假破譯

有些人因為研究伏尼契手稿,即使沒瘋,也陷入了嚴重的妄想症。有不止一人至死都相信自己破解了伏尼契手稿。

1921年,賓夕法尼亞大學的威廉·羅曼·紐博爾德(William Romaine Newbold)教授宣佈,他已經破譯了伏尼契手稿,並且將在美國哲學學會的一次會議上公佈自己的發現。紐博爾德和許多人一樣,相信這部手稿是羅傑·培根寫的。他認為,這部手稿證明培根已經造出了顯微鏡和望遠鏡,比伽利略和范·列文虎克(van Leeuwenhoek)分別早幾個世紀。紐博爾德認為,第68頁的圖是仙女座的螺旋星雲,這個星雲從培根的望遠鏡來看就是這個樣子。他還報告說,望遠鏡的鏡片花了培根相當於現在1 500美元的錢。其他圖顯示了精子和卵子。紐博爾德的簡短披露吸引了媒體和大眾。一位婦女對紐博爾德已掌握了培根的黑咒語充滿信心,她跑了幾百英里的路來求紐博爾德為她驅鬼。

不幸的是,現在看來,被鬼迷住的正是紐博爾德本人。最初,他不願意公佈太多自己的發現。密碼本身並未解開,他不過是把自己的直覺加了進去。他公佈的發現越多,這種情況就變得越明顯。紐博爾德讓培根用一架反射望遠鏡發現了仙女座星雲的螺旋結構,但是天文學家指出,這種螺旋結構不可能用任何望遠鏡發現,只能通過定時曝光照片顯示。紐博爾德還沒讓培根發明照相機。從地球觀測仙女座星雲,看到的幾乎全是側面。第68頁的畫無論畫的是什麼,總之畫的是正面,它的輪廓是圓形的。

紐博爾德從手稿中「發現」的密碼是一廂情願的幻想的典型。他在手稿的最後一頁找到了一個幾乎無法識別的「密鑰」。(不止一個學者曾經設想,這段銘文就是密鑰。也有人認為,這段銘文的筆跡與正文不同,所以是作者以外的其他人加進去的。)紐博爾德宣稱,這些符號翻譯成拉丁語是「A mihi dabas multos portas」(你正在給我許多入口)。他認為這句話表示手稿用到了不止一種密碼。

紐博爾德認為,培根的原文是拉丁語,用雙字母密碼加密。應用雙字母密碼,原文中的一個字母轉換成密碼表現為兩個字母。以13世紀密碼學的發展水平衡量,這是極為巧妙的設計,應當足以確保作者的文字不被破解。

紐博爾德主張,這僅僅是一個環節,手稿還採用了一環套一環的密碼系統。在普通的雙字母密碼中,加密後的信息(稱為「密文」)長度是原文(稱為「明文」)的2倍。紐博爾德認為,培根為了使密文更精簡,精心選擇了字母對,使得一對字母中的後一個總是與下一對字母中的前一個相同。例如,當培根加密拉丁語單詞「unius」時,他會以「or」代替u,以「ri」代替n,如下表:

下一步,培根消掉了重複的字母,結果變成「oritur」。為了進一步增加密碼的複雜程度,對於一個給定的字母,可以用不止一個字母對替代,而發音相似的字母(如b、f、p、ph)可以用同一個字母對替代。

你被搞糊塗了嗎?反正紐博爾德的聽眾是糊塗了。那些認真研究紐博爾德的理論的密碼學家發現,這種加密方法是完全不切實際的。

不僅如此。如果一個字母對包含單詞「conmuta」中的某個字母,那麼這個字母對需要進一步的加密,這個加密程序被紐博爾德稱為「代償」,但是為什麼這樣做卻從來沒有得到完整的解釋。下一步,將整段文字前後顛倒,形成上一個階段成果的回文形式。

下面到了最複雜的一步。紐博爾德說,在手稿中可見的符號不過是掩飾,它們沒有任何意義。紐博爾德相信,如果你用放大鏡觀察這些符號,會發現,每個符號都是由大約10個獨立的筆畫構成的。他猜想,培根利用他新發明的顯微鏡造出了這些微小的符號。這些微小的筆畫是古希臘語的簡寫符號。真正的信息隱藏在微粒般的簡寫希臘語中。為了解開手稿,你必須把這些微觀符號翻譯成字母,然後執行錯綜複雜的加密過程的逆過程:顛倒次序,代償,分配字母對。

紐博爾德的微觀符號像火星軌道一樣不守規矩,更有甚者,紐博爾德是唯一能看到這些符號的人。這些所謂的符號其實只存在於紐博爾德的頭腦中,如果當作客觀的對象來研究,它們只是不均勻的墨水在粗糙的紙面上留下的不規則痕跡。

如果手稿的作者確實利用了紐博爾德的方法,對某些信息如此加密實在是一件瘋狂的事。而且一旦加密,就沒有可靠的方法解開密碼。你得到的總是一系列由字母組成的回文,看起來像是真正的信息。

紐博爾德對他的微觀符號的評論令人遺憾,堪稱自我欺騙的典範。他寫道:

然而,識別這些密碼符號是非常困難的。我認為,當這些字母最初被寫下時,在適當的放大倍數下它們是清晰可見的。但是歷經600多年的歲月,許多頁面上的字母褪色、脫落和磨損,受損嚴重,幾乎已完全不可識別。除此之外,很多情況取決於培根在書寫時使用的放大倍數是多少。有些線在肉眼看來非常簡單,但是放大以後,經常發現這些線有三種、四種甚至五種不同的直徑,內部包含一些獨立的元素;如果進一步放大,這些元素還可以分解成其他元素。其中許多元素可以當作字符……還有一個巨大的困難是由於這些字符難以琢磨造成的。字符和字符之間的差異非常微小,在顯微鏡下書寫這些符號,即使由培根本人來寫,這些差異也經常表現得模糊、晦澀。而且,這些字符嚴重地混雜在一起,以至於根本無法把它們分開……例如,我經常發現,我無法保證兩次解讀同一段文本得到完全相同的結論。

一位美國醫生利奧·列維托夫(Leo Levitov)宣佈破解了伏尼契手稿,他的方法更奇怪。1987年,列維托夫聲稱,手稿是用一種未知的歐洲語言書寫的,12世紀前後一個崇拜伊希斯的教派使用這種語言。列維托夫相信,由於西班牙宗教裁判所的迫害,這個教派沒有留下任何東西——除這份手稿以外。列維托夫對手稿插圖的解釋令人毛骨悚然:這個教派崇尚安樂死,具體方法是人在溫暖的浴缸裡割開血管,插圖中神秘的洗浴者展示了這種放血的自殺方法!

列維托夫的古怪語言包括24個動詞和4個拼寫不固定的代詞。他的翻譯混亂而不統一,充滿語病,很難讓人接受。(例如,第一頁開頭是,「人們以死亡款待每一個垂死的病人;每個令伊希斯不快的人,死亡都在等著他。」[1]

以上兩種破解方案令人歎息。我們都在用複雜而難以言傳的方式解釋語言乃至經驗,我們也不能說,紐博爾德和列維托夫的解釋一定是錯誤的。這至少是可以想像的——作者記錄的就是紐博爾德或列維托夫提出的內容,而加密方式就是紐博爾德或列維托夫發現的方案。

大多數有理智的人會對紐博爾德和列維托夫的成果不屑一顧。但是精確地闡明為什麼不屑一顧並不容易。蘇珊·桑塔格(Susan Sontag)把才智定義為「在思想方面的品位」,而這種品位難以言傳。

意義與胡話

人們經常談論密碼學問題與實驗方法的關係。密碼學家約翰·查德威克(John Chadwick)寫道:

密碼學是一門科學,核心在於演繹和控制實驗。形成假說,進行檢驗,頻繁地拋棄假說。未被拋棄的假說通過了檢驗,它們不斷發展、成熟,最後在某一時刻,實驗者發現他已經獲得了堅實的基礎:他的假說前後一致,意義的片斷脫去偽裝呈現出來。於是密碼被攻克。也許這個時刻最好這樣界定:這個有希望的方向產生令人目不暇接的進展。這就像核物理中的連鎖反應的開端一樣:一旦突破臨界狀態,反應便會自我增殖。

為便於討論,假定伏尼契手稿是完全無意義的胡話,作者是一位聰明而狡猾的人。看來確實有一種簡單的辦法,不必破解密碼就可以斷定它是不是無意義的胡話。

密碼學家的工作依賴於對語言的統計分析。並非每個字母都同樣常見。這意味著,在許多種密碼中,可見符號出現的頻率不同。

英語中最常見的字母是「e」。這個字母並非在所有語言中都最常見(在俄語中最常見的是「o」),但是,在每一種自然語言中,都有一些字母比其他字母更常見。

也許你會認為,隨機地選出一些符號,構成一組無意義的、假冒的密文,則每個符號的頻率都差不多。未必如此。你可以嘗試「隨機」地寫出一串字母或數字。你會無意識地使某些字母或數字更加常見,你很難不這樣做。人類的大腦不可能創造真正的隨機性。一段假冒的密文可能使某些字母更常見,各字母出現的頻率可能碰巧與作者的母語(或其他語言)頻率相同。

這並不是說統計方法沒有用;這裡有更加細膩的考慮。在真正的密碼中,字母被符號替代,此時,某些字母組成的「對」應當比其他的「對」更常見。例如,「th」和「is」在英語中是非常常見的組合,而「q」的後面幾乎總是跟著「u」。

這種規律還可以反著用。有些字母對相對罕見。在英語裡,字母「c」和「d」很常見,但是「cd」的組合很難見到,同樣的原理也出現在三個(或更多)字母的組合中。所有的元音字母經常出現,許多由元音字母組成的對也是常見的,但是由連續三個元音字母構成的組合是罕見的,甚至不存在。

這些原理確實提供了一種方法來鑒別真正的密碼和無意義的胡說,例如,對巴爾扎克《婚姻生理學》中的假密碼的分析。《婚姻生理學》出版於1829年,是一本關於婚姻和婚外情的諷刺性手冊。書中有一句話:「L』Auteur pense que La Bruyere S』Est trompe.en Effet,……」,在這句話後面插入了兩頁密碼,這段密碼從來無人破譯。許多讀者猜想,這段文字一定非常色情,以至於出版商不敢直接印出來,這種想法驅使許多人致力於破解這段密碼。這本書問世多年以後,巴爾扎克給出了一些提示。

這段密碼中包含大寫字母和小寫字母,許多字母帶有重音符號,有些字母頭朝下。其中還有數字和標點符號,但是只有幾個空格。有些人認為,一個重要的線索在於,密碼的結尾一定是「全文完」,而且其中一定有「可恥!」這個感歎句(在英語中也是這樣)。

對巴爾扎克密碼進行頻率統計,結果發現它與法語和其他歐洲語言迥異。據此,幾乎可以肯定這些符號是隨機選出來的,而且很可能是排版工人幹的。這本書後來再版時,這段「密碼」甚至有了變化。

伏尼契手稿也受到了類似的詳細審查。但是與巴爾扎克密碼不同,伏尼契手稿表現出與真實語言非常相似的統計模式。有一些符號對經常組合在一起(例如AM、AN、QA、QC,根據班尼特的表示法)。有一些常見符號很少組合在一起。實際上,這些模式甚至比英語的模式更明顯。伏尼契密碼比任何已知的歐洲語言都更少了一些隨機性。

字母(或其他符號)在文本中形成重複模式的程度可以用一個統計量「熵」表示。出於一種奇怪的巧合,伏尼契手稿中每個字母對應的熵與波利尼西亞語大致吻合。關於伏尼契手稿的猜想很多,但是從來沒人設想過它是根據夏威夷人或塔希提人的語言加密而成的。

波利尼西亞語以字母精簡而著稱。夏威夷字母表中僅有12個字母,再加上一個極常用的撇號。伏尼契手稿中有21個常見符號,加上幾個不常見符號。手稿的「熵」顯示,它的原文本比大多數自然語言更符合一定規則。

這是支持伏尼契手稿是真正的密碼而非無意義的胡話的有力證據。很難相信,一部贗品會做得如此精密,竟然騙過了語言統計學。

這也證實,手稿不是對某種歐洲語言的簡單加密。手稿似乎使用了一種常見單詞比歐洲語言少的「語言」。也許像紐博爾德推測的那樣,作者把發音相似的字母合併起來了。還有一種可能,作者創造了一種類似於世界語的語言,原文是以這種語言寫的。當代學者普遍認為,這部手稿是在哥倫布從美洲返回之後完成的(顯然,作者不是培根)。

洞穴寓言

許多從密碼學衍生出來的問題已經和日常生活沒什麼關聯了。我們解釋經驗的方式很像破譯密碼。我們關於世界的心理圖景是內嵌於流淌的感覺經驗中,還是主要存在於一種解碼方式——我們的大腦對這些經驗的解釋方式——之中呢?

柏拉圖的《理想國》中有一個「洞穴寓言」,本書中的思想實驗源自這個經典的前身。《理想國》第七卷開頭是蘇格拉底和格勞孔的對話:[2]

蘇格拉底:接下來讓我們把受過教育的人與沒受過教育的人的本質想像成下述情形。讓我們想像有一個洞穴式的地下室,它有一條長長的通道通向外面,可讓和洞穴一樣寬的一束亮光照進來。有一些人從小就住在這洞穴裡,頭頸和腿腳都被綁著,不能走動也不能轉頭,只能向前看著洞穴後壁。讓我們再想像,在他們背後遠處高一些的地方有東西燃燒著發出火光。在火光和這些被囚禁者之間有一條上升的路。沿著路邊築有一道矮牆。矮牆的作用像傀儡戲演員在自己和觀眾之間設立的一道屏障,他們把木偶舉到屏障上頭去表演。

格勞孔:我看見了。

蘇格拉底:接下來讓我們想像有一些人拿著各種器物舉過牆頭,從牆後面走過,有的還舉著用木料、石料或其他材料製作的假人和假獸。而這些過路人,你可以料到有的在說話,有的不說話。

格勞孔:你說的是一個奇特的比喻和一些奇特的囚徒。

蘇格拉底:不,他們是一些和我們一樣的人。你且說說看,你認為這些囚徒除了火光投射到他們對面洞壁上的陰影而外,他們還能看到自己的或同伴們的什麼呢?

格勞孔:如果他們一輩子都被限制了頭頸不能轉動,他們又怎樣能看到別的什麼呢?

蘇格拉底:那麼,後面路上人走過去時舉著的東西,除了它們的陰影而外,囚徒們能看到它們別的什麼嗎?

格勞孔:當然不能。

蘇格拉底:那麼,如果囚徒們能彼此交談,你不認為,他們會斷定,他們在講自己所看到的陰影時是在講真物本身嗎?

格勞孔:必定如此。

蘇格拉底:而且,如果一個過路人發出聲音,引起囚徒對面洞壁的回聲,你不認為,囚徒們會斷定,這是他們對面洞壁上移動的陰影發出的嗎?

格勞孔:他們一定會這樣斷定的。

蘇格拉底:因此,毫無疑問,這種人不會想到,上述事物除陰影而外還有什麼別的實在。

我們關於世界的心智圖像與外部實在的關係至今仍吸引和困擾著我們。洞穴寓言的幾個現代版本把這個問題推到了極致。

電子洞穴

對於柏拉圖描述的情景,我們可以設計許多技術化的版本。設想一個囚徒被困在洞穴中,他只能通過一個閉路電視屏幕觀察外部世界。和柏拉圖寓言中的情景一樣,這個囚徒一出生就被拴在洞穴的牆上。洞穴外的一個攝像機不斷地把畫面傳送到囚徒的電視屏幕上。此外,囚徒的頭位於一個旋轉裝置上。當他向右扭頭時,電視通過一個完全平穩而無聲的軸承滑到了右側,電視屏幕仍然填滿他的整個視野。同時,洞穴外的攝像機以同樣的角度旋轉,所以,屏幕上的視野同步變化,在囚徒看來,變化方式是完全自然的。

利用這種設置,洞穴囚徒的看守者可以玩一些更奇怪的把戲來欺騙囚徒。如果攝像機總是通過一面成45度角的鏡子進行拍攝,而囚徒並不知道,將會如何?囚徒看到的一切都是左右顛倒的。洞穴裡的人永遠不會知道,他所看到的是實在的鏡像。如果他學習如何讀書,在閱讀攝像機前面的書時,他將學著從後往前讀。

電視屏幕的圖像也可以上下顛倒。同樣,洞穴居民會以為,他看世界的方式是正確的。事實上他看到的電視圖像上下顛倒,但是這並沒有什麼影響,正如呈現在我們視網膜上的圖像從物理的角度說也是上下顛倒的一樣,但是這對我們並無影響。假如囚徒一生看到的都是上下顛倒的圖像(他視網膜上的圖像是正的),他不會意識到圖像是顛倒的,就像魚意識不到水一樣。[3]

洞穴居民面對的最嚴重的限制在於缺乏反饋(在這個版本中以及在柏拉圖最初的版本中都是如此)。洞穴居民不能推動某個東西以觀察它在推動之下的運動。人們有數以千計的方法調整環境,但是洞穴居民觀察不到其中的任何一種。

如果讓一個洞穴居民學會一種機器人技術,他將獲得更多的主動性。他的手臂和腿上裝了傳感器。實際肢體的運動會傳遞給洞穴外的機器人身體,機器人位於攝像機附近。當洞穴居民抬起手指時,機器人的手指做同樣的動作,很像放射性實驗室中的情況。在精密的機器人技術的輔助之下,可以模擬「缸中之腦」的情況。洞穴居民會以為,他存在於外部世界中的機器人體內,他永遠無法知道自己實際上在洞穴裡,而且,如果有人說他活在洞穴中,他也不會相信。

以上設想提出一個問題:為了創造一個關於外部世界的心智圖像,有多少「信息」是必不可少的。下面是一個更極端的困境。囚徒面前的電視屏幕是一個可視圖文終端。屏幕顯示的不是圖片,而是滾動的文字(以英文顯示),文字的內容是對洞穴外面正在發生什麼的介紹,在每個時刻,文字都充滿屏幕。囚徒永遠見不到鳥,也看不見鳥的電視圖像,他只能看見屏幕上的文字信息滾過屏幕,例如,「一隻鳥剛剛落在洞口外的一株樹上」。

這種情景非常像破譯一種失傳的語言時面臨的局面。同樣,洞穴居民根本沒有關於外部世界的經驗。他一生下來就被綁在洞穴的牆上。除非他猜出了充滿他視野的奇怪符號的意義,否則,他不懂閱讀。他可能猜出符號的意義嗎?

囚徒很可能掌握很多關於英文書寫的知識。他會把每個字母和標點的形狀記在心裡。在洞穴裡沒有別的事佔用他的時間,他的大量想像力都用在屏幕上的這些圖形文字上了。也許他會自然地逐漸記住所有常見單詞,就像一個牧童可以辨認出幾十種野花一樣——雖然他不知道花的名字。

但是學習單詞的意義是另外一回事。語言以共同經驗為基礎。我們無法向一個天生的盲人解釋什麼是紅色。洞穴居民的生活如此貧乏,以至於幾乎沒什麼東西可供指示。

可以設想,囚徒會注意到,每隔一定時間「太陽正在升起」這句話就會出現。只要有足夠的耐心,他會發現,有些詞或詞組(例如「早晨」「貓頭鷹」「滿月」和「雪」)會在某些時間出現,但在其他時間不會出現。這些時間線索也許會提供理解文字含義的入手點(雖然看起來囚徒不大可能取得多大進展)。

二進制洞穴

關於某事的、可傳達的、絕對最小量的信息是一個簡單的「是」或「否」,用計算機科學的術語說,就是「比特」或二進制數。下面考慮洞穴寓言的終極版本。洞穴外是電視攝像機,和以前一樣。攝像機把外部景象轉化為電信號。關於亮度、色調、飽和度的信息,包括視覺上的所有清晰印象,全部編碼為一系列的「1」和「0」:01011010011001010110111001101111……這就是數字視頻設備可以識別的信號。這些信息通過電纜傳入洞穴。在洞穴內沒有電視屏幕,這些二進制的信息流通過一個設計簡單得多的設備顯示出來。當接收到一個「l」時,有一束白光射到囚徒對面的牆上,產生一個亮點;當接收到一個「0」時,牆是黑暗的。囚徒一生都盯著牆上的情況:或是亮點閃爍,或是什麼也沒有。

從嚴格的意義上說,我們的處境與這個囚徒相同——我們關於這個世界的全部經驗都是一系列的神經信號的集合,這些信號可以表達成一連串的「1」和「0」。令人驚異的是,我們根據這些如此貧乏的輸入信號竟然可以得出結論。所有事情——從「世界是三維的」這個事實到對世界職業棒球大賽結果的預測——都是從這些抽像的輸入衍生出來的。這些符號似乎不能表達關於這個充滿多樣性的世界的任何東西,但是我們是如何從這些符號中獲得意義的呢?這是一個關於知識的謎團。

在這個洞穴居民旁邊還有一個居民。第二個居民的處境與第一個完全相同。他一生都在盯著代表一系列的「1」和「0」的閃爍的光點。借助神奇的想像力,他建立起了關於外部世界的豐富的心理圖景,包括世界的幾何學、遠古歷史和遙遠的未來。但是由於機械故障,他看到的光點隨機明滅,他的世界圖像是完全錯誤的。[4]

一顆「缸中之腦」是否可能發現真相?

現在看來似乎是不可能的。我們稍微改變一下討論背景。假定有兩顆「缸中之腦」。大腦A接受的信息流經過精心處理,創造了一個關於世界的幻象;但是由於硬件故障,大腦B收到的是隨機的信號流。當然,在A得到的輸入中有一個類似於「世界」的東西,但是在B得到的隨機輸入中沒有。B根本無法理解自己得到的輸入。我們會猜想,意義蘊含在A得到的輸入中。

有幾個哲學家用「缸中之腦」思想實驗展開關於意義的討論。在《理性,真理與歷史》(1981)中,普特南斷言:我們不是「缸中之腦」,我們可以知道。他的說法引起爭議。哲學界傳來反對的呼聲。普特南的論證很聰明,但是並不像表面上看來那樣有說服力。

我們將採用歸謬法。首先引入相反的假設:假設我們是「缸中之腦」。於是,當我們說「保齡球」時(當然我們並不是真正用嘴說,我們的嘴唇沒動),我們指稱的不是一個圓形的、有三個孔的物理對象,世界上可能沒有保齡球。(缸中之腦實驗室以外的「真實世界」中,也許根本沒有保齡球館。)即使如此,「保齡球」這個詞依然指示某種東西。它指示一種特定的電信號模式,實驗室的瘋狂科學家利用這種模式創造了保齡球的幻象。這就是與思想對應的物理結構,是語詞指稱的對象。

我們可以說,存在著兩種語言:「缸內語言」以及「缸外語言」。缸外語言中的「保齡球」指稱一個有三個孔的球形東西;缸內語言中的「保齡球」指稱一個電信號,這種信號創造了有三個孔的球形東西的心理意象。

在缸內語言中,如果「保齡球」這個詞指稱電信號,那麼,「腦」這個詞指稱什麼呢?它指稱的不是一團灰色的神經細胞,而是另外一組電信號,這組信號創造了物理性的「腦」的幻象。「缸」這個詞指稱的也是電刺激。於是,如果我們是缸中之腦,那麼「缸中之腦」這個詞指稱的不是一個物理性的「缸」裡面的一顆物理性的「腦」,而是一種電信號「內部」的另一種電信號。「是的,我是缸中之腦」這種說法是錯誤的,因為我們不是電信號,我們是真正的缸中的真正的腦![5]

普特南根據以上分析得出結論:「我是一個缸中之腦」這個判斷一定是錯誤的。這個判斷也許可以和「宇宙位於一隻大烏龜的背上」這個判斷相提並論。我們可以這樣論證:這個判斷一定是錯誤的,因為「宇宙」意指所有東西,包括這隻大烏龜在內——如果大烏龜確實存在的話。宇宙不可能位於任何其他東西之上,因為根據定義,宇宙以外別無他物。

以上論證並非不可反駁,因為它忽略了語言的靈活性。根據普通人的理解,「宇宙位於一隻大烏龜的背上」的含義是,由星星和星系構成的已知宇宙位於一隻未知的大烏龜的背上。我們很自然地對「宇宙」這個詞做了重新界定,以適應這句話的語境。在做出「我們是缸中之腦」這個判斷時,也是如此。

一個缸中之腦可以做到,在不造成語義混亂的前提下表示事件的「真實」狀態。它必須意識到缸內語言與缸外語言的差異。正確的表述應當是這樣的:「我是缸外語言所說的『缸中之腦』」。於是,這種說法避免了誤用指稱的問題,因為在缸內語言中,「缸外語言」是一個形而上學的詞彙,不具備物理相關性。

孿生地球

普特南最著名的思想實驗向「意義是『頭腦中』的某種心理狀態」這種觀點提出挑戰。普特南說,假定在我們的星系中存在另一個星球,我們稱之為「孿生地球」。孿生地球幾乎在每個方面都與地球完全一樣。在孿生地球上,生活著外表普通的人們,他們甚至也說英語(像許多科幻電影中的情景一樣)。孿生地球與地球之間的相似性極其驚人,孿生地球上的居民把他們的星球稱為「地球」。(如果他們把自己的星球稱為「孿生地球」,確實有點傻。)

兩個星球之間有一個差別:孿生地球上的海洋、河流、湖泊、雨滴和眼淚等是由一種看起來與水完全相同的透明液體構成的,但是這種液體並不是水。具體地說,它的化學結構與水分子不同——它的分子式不是H2O而是另一種形式,我們寫為XYZ。但是孿生地球的居民經歷了與我們相同的進化過程,驚人的相似性使得他們也把這種液體稱為「水」。當他們談論澆草坪時,他們的意思是用XYZ澆。如果把H2O澆在他們的草坪上,會把草殺死。

在孿生地球上也有水,水保存在化學實驗室裡,裝在幾隻密封的瓶子裡,但是他們不把它稱為「水」。在地球上也有XYZ。兩個星球上的化學家利用簡單的手段可以區分二者的化學結構。

請考慮這個場景:幾個世紀以後,我們派出宇宙飛船前往孿生地球。我們的宇航員走出飛船,脫去宇航服,用英語向當地居民做自我介紹。過了一會兒,一個宇航員渴了,要水喝。孿生地球上的一位東道主打開水龍頭,用漂亮的高腳杯接了一杯「水」。我們的宇航員把杯子舉到唇邊,呷了一口,然後吐了出來!地球人化驗之後發現,孿生地球上的「水」是有毒的、不能飲用的XYZ。

我們把日曆調到1750年。無論在地球上還是在孿生地球上,這個年代都被稱為「公元1750年」,因為兩個星球上的日曆完全一樣。人類尚未駕馭太空旅行,我們的天文學家用製作粗糙的望遠鏡無法發現孿生地球的存在,同樣,孿生地球上的天文學家也不知道我們的存在。當時,化學也處在萌芽期。我們的化學家尚未發現水是由氫和氧構成的。同樣,孿生地球上的化學家也不知道他們的「水」是由、y和Z構成的。

在1750年的地球上,有一個叫「奧斯卡」的人;在孿生地球上,有一個極其相似的人,也叫「奧斯卡」。這兩個奧斯卡如此相似,以至於他們在生命中的每個時刻想法都是一樣的。當地球上的奧斯卡使用「水」這個詞時,這個詞引起的記憶和心理聯繫與孿生地球上的奧斯卡使用這個詞時的心理狀態完全一樣。這兩個人都回想起學校操場上的某個噴泉;第一次見到大西洋(在兩個星球上大西洋的地理特徵相同);大雨天從他們的屋頂滴下來的水。如果你讓地球上的奧斯卡解釋什麼是水,他會說成如此這般;你再去問孿生地球上的奧斯卡,得到的回答一模一樣。在兩個奧斯卡的意識中,對水的理解沒有任何差別。然而,兩種水是不一樣的。普特南的結論是:「不管怎麼說,『意義』就是不在頭腦裡面!」

然而,如果意義不在頭腦裡面,它在哪兒呢?

孿生地球的化學

許多哲學家確實相信,意義主要存在於「頭腦中」。一個像「水」這樣的詞可以意指任何東西。這個詞的含義是它偶然所意指的東西,是當我們說「水」這個詞時我們所想到東西,與這個詞的書寫形式無關。如果我們發現一份很短的卷軸,是用一種已經失傳的文字書寫的,全部內容只有一個字:「水」,那麼我們不可能把它翻譯出來。

我們每個人都經歷過不知道「水」這個詞的含義的階段。父母以及其他成年人在特定的語境中說「水」這個詞,由我們自己來確定這些語境有什麼共同之處。作為成年人,我們認為,我們的經驗足以消除模糊性。在我們長大以後,「水」這個詞還有可能表示與我們想的不一樣的東西嗎?

針對普特南的思想實驗,有兩種反對意見經常被提出。孿生地球在化學上似乎是不可能的,雖然這個問題未必至關重要,但確實如此。為了避免這個問題妨礙我們深入討論,我們先整理一下孿生地球應當具備的化學性質。

在1975年的一篇論文中,普特南把假想的「XYZ」描述為一種「化學分子式非常長而複雜」的液體。據說,它在一定的溫度和壓力範圍內保持液態,這個範圍與水的相同。當然,在孿生地球上,它可以用來解渴,而且,在生態學和生物化學方面,它扮演了水在地球上所扮演的角色。

在所有已知的物質中,沒有任何東西與水的相似性達到這種程度。是否會有某種分子式複雜的東西滿足這些要求,這也是可疑的。水之所以在地球的生化反應中如此重要,原因在於它的分子較小。分子式長而複雜的液體通常是油性的、呈黏稠狀的,還有其他一些與水不同的性質。

過氧化氫(H2O2)是除水以外唯一的氫氧化合物,它很不穩定,不能以海洋的形式存在。(藥店裡賣的「過氧化氫」其實是濃度很低的過氧化氫水溶液。)硫化氫(H2S)在化學結構方面與水相似,但它是氣體。氣態的氨(NH3)和氟化氫(HF)與水有點相似。氟化氫是劇毒的酸,沸點剛好在地球環境的室溫之下。

某些科幻小說作家設想過一些外星生命,在這些生命形式中,氨取代了水的地位。這些生命所處的星球必須比地球冷很多,因為氨只有在零下36華氏度(相當於零下33攝氏度)以下才是液體。(作為窗戶清潔劑出售的液態「氨」是氨氣的水溶液。)

很可能有很多星球,其體積與地球或月球相仿,而且其溫度範圍使得氨表現為液態。與上面提到的其他化合物不同,氨是常見的(木星上有氨氣雲),而且可以形成湖泊、海洋和河流。和水一樣,氨也是極性化合物,這意味著它可以溶解很多種物質。對於任何一種可設想的生物化學系統來說,這個性質看來都是至關重要的。

然而,普特南的XYZ不可能是氨——如果孿生地球果真與地球完全相似。隨便列舉幾件事:孿生地球的居民用什麼來清潔窗戶?他們不能用NH3,因為對他們來說這就是「水」。如果孿生地球和地球非常相似的話,他們應當有一種商品,商標也是Windex,但是成分卻不是「水」。如果溫度使得氨是液態的,那麼水銀就是固態的。在溫度計和氣壓計裡不會有水銀。牙齒填充劑也不會用水銀化合物。他們也不會把其他液體金屬稱為「水銀」,因為在這種溫度下所有金屬都是固態的。當然,以上只是最簡單的例子。我們不需要沿著這個思路走太遠,就可以發現成千上萬的差異。以氨為基礎的生化系統很可能無法推動進化出與人類相似的物種(即使我們承認以氨為生存基礎的智慧生物是有可能存在的)。

另一種反對意見直接針對普特南的表述(「意義不在頭腦裡面」)。人體主要由水構成。我們不僅說到和想到「水」,當我們在說和想的時候,水就在我們的頭腦裡。如果孿生地球的化學系統確實以XYZ為基礎,那麼每個孿生地球人的頭腦中應當有XYZ型的「水」。意義畢竟是在頭腦裡的!

我認為,以上兩種反對意見都沒有切中普特南論證的要害——當然,有些人對此會不太同意。普特南在文章中給出了一些不太生動,但同樣可以說明論點的例子。例如,他指出,如果孿生地球上的「鋁」鍋其實是鉬制的,而他們所說的「鉬」實際上指鋁,結果會如何?

從化學家的角度看,這個例子並不高明,普特南應當可以找到更有說服力的例子。鉬比鋁重很多,而且二者在其他方面也有重要差別。不過,有些元素在化學屬性和物理屬性方面非常相似。稀土元素中的許多種,除非借助於極其精密的化學分析,否則是無法區分的。此外,這些元素與人體沒有關係。如果有必要,我們可以假定人類和孿生地球人的大腦中一丁點兒這類元素都沒有。

這些稀土元素都不常見,除化學家以外,沒有人熟悉它們。鎳和鈷這兩種元素非常相似,人們對它們瞭解得比較多。在外觀上,鎳和鈷沒有差別,它們的密度和熔點也幾乎相同,二者都屬於少數幾種可磁化的金屬,而且化學性質接近。

假定孿生地球的居民所說的「鎳」其實是鈷,他們的「鈷」其實是鎳。在孿生地球上也有兩個國家:「美國」和「加拿大」,這兩個國家發行的硬幣也叫作「鎳幣」。之所以這麼叫,是因為硬幣含有金屬「鎳」,不過實際上是鈷。儘管如此,孿生地球上的鎳幣與我們的鎳幣看起來一模一樣。在人體中,鎳和鈷都不佔重要地位,所以孿生地球上的宇航員不會存在缺乏這兩種元素的問題。注意到這個差別恐怕要花很長時間。

最終,某個化學知識水平較高的宇航員也許會研究孿生地球上的化學元素週期表,發現「Ni」和「Co」這兩個符號好像顛倒了。(不過我覺得,即使在大學裡化學成績很好的人,也很容易對這個差別視而不見。)另外一個情況可能洩露這個差別:在地球的日常語言中,「鈷」這個詞經常表示一種深藍的顏色,而非鈷元素。鈷藍是畫家的一種顏料,由氧化鈷製成。在孿生地球上恐怕沒有鈷藍,這種鮮艷的、有點發綠的藍色顏料不得不稱為「鎳藍」。

普特南的思想實驗表明,一切經驗都是不確定的。兩個奧斯卡對於「水」的經驗是相同的。在孿生地球上的奧斯卡喝XYZ的味道與地球上的奧斯卡喝H2O的味道甚至都是相同的。兩個人大腦中的神經元的運作方式可能完全一樣,然而,與神經元的狀態相一致的外部實在不止一種。

亞特蘭蒂斯圖書館

假定在地球和孿生地球之間有另一個細微的差異:在孿生地球上有一塊地球上沒有的大陸——亞特蘭蒂斯。這塊大陸有自己的語言,這種語言與孿生地球上的其他語言沒有親緣關係。(孿生地球上的其他語言與地球上的語言相同,除了幾個有問題的單詞——如「水」、「鉬」等——以外。)

一位地球宇航員在翻譯的陪同下參觀了亞特蘭蒂斯的一家圖書館,翻譯會說英語和亞特蘭蒂斯語。宇航員驚訝地發現,書架上有一本喬納森·斯威夫特(Jonathan Swift)的《格利佛遊記》,至少看起來像是這本書。書的封面上用英文和羅馬字母寫著這些字,宇航員翻了一下這本書,看到書中是自己熟悉的斯威夫特式的諷刺文字,是用英語寫的。這是兩個星球平行演化的又一個例證!

宇航員對翻譯發表評論說,地球上有同一個作者的同一本書。「真的嗎?」翻譯說,「你知道的,這本書基於一個真實的故事。」

「別告訴我,孿生地球上真有一個叫作『小人國』的地方!」

「什麼?噢,當然沒有。你正拿著的這本書是一個劇本的亞特蘭蒂斯語譯本,原劇本名為《亨利六世》,作者名叫威廉·莎士比亞。把《亨利六世》翻譯成亞特蘭蒂斯語之後,表面看來,就像是英語的《格利佛遊記》——這件事經常讓人們困惑。」

他們進一步交流後發現,真正的《格利佛遊記》被翻譯成亞特蘭蒂斯語後,看起來像是英語的《憤怒的葡萄》,而《憤怒的葡萄》被翻譯成亞特蘭蒂斯語後,看起來像是1982年的塔拉哈西電話號碼本。據翻譯說,說英語的人和說亞特蘭蒂斯語的人可以讀同一本書,對於其中一個人來說,這本書是《祝酒笑話1001則》,但是對於另一個人來說,這本書是《可蘭經註釋》。因此,孿生地球上有一句諺語:「意義在書外。」

這個翻譯是在開宇航員的玩笑嗎?

當然,兩種語言碰巧具備以上描述的關係是極不可能的。問題在於,這是否完全不可能。上面提到的所有書(可能除了那個電話號碼本以外)重複了許多常見詞,如「這個」、「的」和「一個」。例如,英語中的「這個」翻譯成亞特蘭蒂斯語可能就變成了「的」。也許亞特蘭蒂斯語中每一個詞的拼寫都與一個(不同的)英語單詞拼寫相同。於是,把英語翻譯成亞特蘭蒂斯語之後,再以英語的角度看就是一團亂麻。這些詞當然不能組成有意義的句子。無論如何,在《格利佛遊記》中單詞的重複模式不同於《亨利六世》。把《亨利六世》從英語翻譯成任何語言,都不會得到《格利佛遊記》。

一定不會——只要翻譯是一個詞對應一個詞的直譯。然而,在亞特蘭蒂斯語文本中,表面上的單詞是不是單詞,這個問題完全沒有搞清。存在這種可能:在亞特蘭蒂斯字母表中,「單詞」之間的空格是真正的字母,而某些「字母」實際上是插在單詞之間的、表示間隔的空白符號。

實際上,大多數翻譯不是一個詞對應一個詞的直譯。在某些場合(例如英譯德)直接對譯是不可能,因為句子中的詞序不同。也許有些語言與英語的差異很大,以至於在翻譯的時候必須把一個段落(或更大的部分)當作一個整體處理。這樣,某一本書以某種外語來讀就成為另一本書是可以設想的——雖然這種情況過於奇幻,可能性不大。

密碼系統比語言的自由度大。舉一個極端的例子:《伏尼契手稿》有可能是對《葛底斯堡宣言》文本的加密。如何實現呢?如下加密法就是可行方案之一:「如果你想加密《葛底斯堡宣言》的文本,先寫下一連串的花體字(把《伏尼契手稿》的內容抄一遍),然後把想加密的東西顛倒字母順序加進去。」我們不能肯定,《伏尼契手稿》用的是不是這種加密方法。

愛倫·坡的「iiiii……」密碼

埃德加·艾倫·坡是一個業餘密碼學家,他曾經在雜誌上發起過一場密碼競賽,請讀者提供需要解密的密碼。在一篇關於密碼學的跟蹤報道中,他提到一種可能性:密碼中可能出現這樣一串字母:iiiii……。我們知道,在英語裡,任何單詞都不會包括這麼多的重複字母,我們如何進行解碼呢?

出現連續的10個i是有可能的。當然,如果採用簡單的密碼,在全文中用一個字母替換另一個字母,不會遇到這種情況。我們甚至可能遇到這種情況:整個信息是由同一個字母的不斷重複構成的。

有一種可能是,密碼的含義是完全不確定的,字母i可以代表26個字母中的任何一個,加密者在密文的基礎上自由地設計原文。另一種可能是,在這段密碼採用的加密方法中,原文中的每個字母應用了不同的字母替換規則。

在這樣一段密碼中,意義與密文無關。為了說明這一點,我們設想這個場景:某人發現了一部密碼手稿,裡面全都是i,除此以外什麼都沒有。此人宣稱,這些密文破譯之後就是《葛底斯堡宣言》的內容。這種說法是胡說八道。我們可以說,這些密文破譯之後是一切我們指定的東西。如果這些密文有意義的話,其意義存在於密碼系統中,或者存在於寫出原文的那個人的頭腦中。由於密文無意義可言,它是不可破譯的。

大多數常見的「代碼」其實是密碼。莫爾斯「代碼」是一種密碼;許多重要的軍事「代碼」也是密碼。在真正的代碼中,符號表示觀念。在一個紅圈裡畫一支香煙,在香煙上畫一條斜槓,這個圖案表示「禁止吸煙」——這是代碼的一個例子。在機場等公共場合,可以見到數十種其他的國際通用符號,它們都是代碼。代碼為意義賦予了單獨的符號。

用代碼很難傳達信息。代碼的符號只能傳達那些被代碼設計者考慮到的常見的詞和信息。利用代碼通訊,一旦遇到未曾預料的情況,就會發現代碼是笨重的、無用的。因此,軍事、諜報和外交等方面的重要「代碼」採用密碼。

在密碼中,符號代表字母。在使用密碼時,你可以先用普通英語(或任何其他語言)把你的信息寫出來,然後轉化成符號。信息的接收者可以破譯這些符號,把密文還原成原文,與最初的形式一模一樣。

密碼把一個字母(或其他造字符號)替換成另一個。有些替換規則很簡單,有些則比較複雜。為了表示字母之間的替換關係,可以把字母表按照通常的順序列出來,然後在這些字母下面標出要替換的字母。(如果密碼用到標點符號和數字,也要列出來,標出對應的符號。)下表是一個簡單的替換方案:

A變成B、B變成C、C變成D,依此類推。在字母表中,每一個字母被編碼成下一個字母,最後一個字母被編碼成第一個字母。「MESSAGE」這個詞轉化為「NFTTBHF」。密碼的接收者很容易利用逆過程還原。

在這種加密方案中,一個字母始終用某個其他字母替換。這種密碼被稱為「愷撒密碼」,因羅馬諸皇帝使用過這種密碼而得名。奧古斯都·愷撒使用上表的密碼,朱利烏斯·愷撒使用一種相似的密碼,把原文的A替換成D、B替換成E,等等。

愷撒密碼有26種。在上表中,下面那行字母可以串兩個位置,也可以串三個位置,等等(第26種愷撒密碼就是以每個字母替代它本身)。每種愷撒密碼可以用一個數字或字母指明。奧古斯都·愷撒使用的密碼被稱為「密碼B」,朱利烏斯·愷撒使用的密碼被稱為「密碼D」。

愷撒密碼很容易破譯。例如,在一種愷撒密碼中,E可能總被替換成U。由於在許多語言中E都是最常見的字母,在密文中,U很可能成為最常見的字母。這樣秘密就完全暴露了。破譯者可以識別出最常見的幾個字母,然後利用這些字母識別出常見的簡單詞,而後迅速地解破整個信息。

從愷撒的時代起,密碼學取得了長足的進步。現在,任何國家都不會使用像愷撒密碼那樣簡單的密碼了。然而,以愷撒密碼為基礎可以設計出不可破解的密碼,現在的超級大國使用的就是這種改造過的密碼。

關鍵在於,應該對於每一個字母應用不同的愷撒密碼。對於第一個字母,應用一種愷撒密碼;對於第二個字母,應用另一種;對於第三個字母,再換一種,如此等等。

一方面,這種方案使得密碼的複雜性劇增。你需要一個「密鑰」告訴你,對於每一個字母應用的是哪種愷撒密碼。密鑰的長度至少和信息一樣長。這種方案的優點是密碼非常安全。密文中的任何一個字母可以代表任何字母。應用一種確定的密鑰,可以把《葛底斯堡宣言》加密成一連串的「i」;換一種密鑰,又可以加密成《格利佛遊記》的一部分;再換一種密鑰,會得到我們期望的「隨機」字母組合(實際上這種情況是最有可能的)。

這種密碼即「一次性便箋密碼」。密鑰被寫在一個便箋簿上,每一頁上寫一個密鑰,只用一次,用完銷毀。例如,每一頁上的密鑰針對信息中的一個字母,指明對這個字母應用哪一種愷撒密碼,對信息中的每個字母連續應用便箋簿上的密鑰。如果用字母指明愷撒密碼(如上文介紹的),那麼整個密鑰看起來就像一長串隨機字母。

對於「MESSAGE」這個單詞,用愷撒密碼「C」、「R」、「F」、「B」、「Z」、「F」和「D」進行加密。在愷撒密碼C中,M替換成O;在愷撒密碼R中,情況是這樣:

E替換成V。最終,「MESSAGE」變成「OVXTZLH」。

與「NFTTBHF」(用密碼B加密的結果)相比,「OVXTZLH」要好得多。如果密碼只採用單一的替換方案,會留下線索,讓破譯者很容易入手,解開任意長度的密文。通過對密文的「熵」進行分析,我們可以識別出原文是哪種語言。從「NFTTBHF」可以看出,原文中間有兩個相同字母,而且第二個字母和最後一個字母相同。即使僅從這一個單詞出發,你也可以(正確地)猜出,F代表英語中最常見的單詞E。然而,在「OVXTZLH」這段密文中,沒有任何線索。原文中連續的兩個S變成了兩個不同的字母。由於對每個字母都應用了不同的、隨機選擇的替代方案,顯然,「OVXTZLH」完全可能代表任何由7個字母組成的單詞。由於一次性便箋密碼系統具備徹底的不確定性,在沒掌握密鑰的情悅下,任何破譯企圖都注定不可能得逞。

一次性便箋密碼系統的問題在於,如何向密文發送者和接收者提供密鑰。密鑰不能和密碼一起發送。如果一起發送,任何截獲信息的人都可以解開密碼。魯道夫·亞伯(Rudolf Abel)是蘇聯間諜,1957年在紐約被捕。

他用的就是一次性便箋密碼系統,密鑰被記在一個郵票大小的便箋簿上,每一頁都密密麻麻的。如果真的把密鑰記在便箋簿上,每一頁則需要寫上數以百計的數字或字母,這樣才能應付信息長度的實際需要。這個問題使得一次性便箋密鑰的應用範圍局限於重要且不是很長的信息。

通過選擇適當的密鑰,利用一次性便箋密碼可以把任何文本轉化成iiiii……,然而,你必須先拿到文本,而後針對文本製作特定密鑰。這與設計密碼的初衷相悖,通常,密碼的目的是交換未來的未知信息。既然已知密文是iiiii……,無論它代表什麼,它都無法傳達未知的新信息。這段密碼只能告訴我們信息有多長。

「iiiii……」這段密文的熵已達到最低限度,遠低於任何一種實際語言。通常,密文的熵等同或高於原文。當熵下降時,這意味著部分信息量被塞進了密碼系統中。(《伏尼契手稿》就是這種情況,除非原文就是塔希提語!)此時,密文是不確定的。解開這段密文依賴於密文之外的信息:一種密鑰,或者信息的原作者所具備的、從意義不明的密文重建原文的能力。

暴力法

假定《伏尼契手稿》的原文是一種基於羅馬字母的歐洲語言,手稿中的每一個花體符號對應一個字母,加密方法是不可破譯的、不確定的一次性便箋密碼。像班尼特那樣把每個花體符號表示為字母。假設一共有26個不同的有意義符號。把這些符號排列成任意一種順序,做出一個「字母表」,有26種愷撒密碼可以把羅馬字母轉化為伏尼契符號。

我們不知道伏尼契符號的字母表順序(如果這種字母表存在的話)。我們也不能肯定,《伏尼契手稿》的密碼系統只使用了愷撒密碼。除愷撒密碼以外,還有很多辦法可以把字母轉化為符號。但是為簡單起見,我們假定字母表的順序是已知的,而且手稿的密碼系統只應用愷撒密碼。

密鑰的功能就在於,指出手稿中的每一個符號應用了哪種愷撒密碼。如果有人宣稱找到了密鑰,我們可以把密鑰應用於幾十個符號,看看是否能得到屬於某種歐洲語言的有意義的單詞。如果通過檢驗,我們可以把密鑰應用於整個手稿。如果結果是有意義的信息,這樣密碼就解開了。

我們沒有密鑰。看起來我們可以用暴力法破解這個密碼。我們可以檢驗所有伏尼契文本可能採用的加密方案。

有兩個原因注定這個辦法行不通。對於第一個字母需要檢驗26種可能性,對於第二個字母又有26種可能性,對於第三個字母也有26種可能性……(實際問題的複雜性遠超於此,因此此處尚未考慮伏尼契符號的字母表順序有很多種可能性,而且有可能應用了非愷撒密碼。)用n表示在密文中抽取的樣本所包含的符號數,則需要考慮的可能性為26n種。如果樣本包括100個符號,則需要考慮26100種可能性,即10141左右。這個數太大了,即使擁有宇宙的全部時間,也無法完成檢驗。

確實如此。但是我們還是可以設想,檢查10141種可能性的超級艱巨任務是有可能完成的。雖然在現實中做不到,但是在理論上是可以完成的。然而,即使如此,完成這些檢驗也是無用的。由於我們已經檢驗了所有可能的密鑰,我們一定已經找到了一種密鑰,逆向應用於《伏尼契手稿》後得到了《格利佛遊記》。比方說,我們可以這樣做:對於《格利佛遊記》中的第一個字母,有一種愷撒密碼可以把它轉化為《伏尼契手稿》中的第一個字母;對於《格利佛遊記》中的第二個字母,找到另一種愷撒密碼,把它轉化為《伏尼契手稿》中的第二個字母,如此這般。(兩部作品中比較長的那部會留下一些多餘的符號。)

另外一種密鑰可以把《伏尼契手稿》轉化為《葛底斯堡宣言》。其他一些密鑰可以把手稿轉化為任何可能的文本,只要目標文本的長度相符。暴力法的繁複搜索工作即使在物理上可行,也是毫無意義的,因為它可以把手稿解釋為任何可能的有意義的信息。每種解釋與密文的匹配程度都同樣高。[6]

檢驗破譯結果

那麼,人們怎樣才算破解了某個密碼呢?(更實際的問題是,人們怎樣向自己和他人證明自己破譯的結果是正確的呢?)我們這樣考慮:

一個得到經驗證實的事實是,隨機選擇的密鑰不會導致有意義的破譯結果——這種概率太低了。在《伏尼契手稿》上隨機地嘗試一種密鑰,將得到一串無意義的字母。

因此,一種任意選擇的錯誤密鑰導致有意義的破譯結果的概率是微乎其微的。如果一種密鑰從密文解出了有意義的信息,實際上可以肯定此密鑰是正確的,除非事先給定了破譯結果,而後針對破譯結果特意設計出密鑰。

為了證明某種破譯方案是正確的,需要進行四個步驟:

第一,指出密碼系統及其密鑰。這裡的「密鑰」是指為了破譯密碼必須掌握的最低限度的信息,它是否表現為可以書寫的形式則無關緊要。

第二,針對密文進行加密過程的逆過程,得出待檢驗的明文。

第三,確保明文是有意義的信息,不是胡言亂語。

第四,密鑰可以簡潔地表達。例如,「全文應用愷撒密碼J」;「密鑰是寫在一張紙上的一串字母,這張紙是在羅傑·培根的財物中發現的」;「密鑰是《格利佛遊記》第一版第一頁上的字母」——這些都是簡潔表達的密鑰的例子。

第四個要求是必不可少的,目的是為了排除倒推出來的密鑰:先選定預期的明文,然後把密鑰拼湊出來。密鑰必須是「特殊」的,它在本質上必須是簡單的,或者必須具備歷史性的合理理由。在所有可能的密鑰中,大多數是人類的頭腦永遠無法清晰地構想出來的。人類實際應用(乃至構想)過的密碼只是其中特選出來的極少數。一種解碼方案必須給出理由令我們相信,其密鑰是在應用於破譯這份密文以前就存在的。

最簡單的密碼就是保持原文原封不動,次簡單的密碼是在全文中採用一個不變的字母替代方案。在謎題書中出現的密碼都屬於這種類型(例如,埃德加·愛倫·坡的《金甲蟲》和柯南道爾的《跳舞小人》中的密碼)。所有這些密碼屬於極少數,一旦表明一份密文可以用這類密碼轉換為一段有意義的信息,就足以令我們信服,即密碼就是這樣,得到的信息是正確的。

在更複雜的密碼中,密鑰是可變的,可以用一串任意的字母(或數字)表示密鑰。如果以《葛底斯堡宣言》為密鑰,把一份密文轉換為一段有意義的信息,則同樣可以令我們信服其正確性。(在實際應用中,以書或其他文本作為密鑰的情況很常見。)雖然有許多種密鑰都能把一份給定的密文轉換為有意義的信息,但是密鑰本身就是有意義的信息的概率是微為其微的。

這並不是說,有效的複雜密鑰只能是從書本上的段落衍生出來的。在一次性便箋密碼中,密鑰是隨機的(否則這種密碼就無用了)。從歷史的角度說,這種隨機密鑰是特殊的。在所有無法構想的可能密鑰中,有一種被選出來印在了一個便箋簿上。從便箋簿上翻出一頁,發現上面的字母可以把一份密文轉換為一段有意義的信息,這足以令我們信服解密方法的有效性。

意義何在?

那麼,意義在哪裡呢?是在信息裡,還是在「密鑰」裡,抑或在理解它的人心中?很少有人反對,意義最終在人心中。意義在人心中,正如顏色和聲音在人心中。一個更精妙的問題是,意義的客觀對應物是存在於信息中,還是存在於語言中,抑或存在於密碼系統中?

答案是,應視具體情況而定。一段密碼可能由一連串的i構成,這個例子代表了一類情況:意義全部在密鑰中。更常見的情況是,意義同時處於信息和密鑰中。然而,我們很難設想一種情況,即意義完全處於信息中,與密鑰無關。從理論上說,如果某種語言是完全透明的,對於所有人來說其意義都是明顯的,則屬於這種情況。但是,設計一種這樣的語言的努力遠未實現其目標。(例如:機場的圖形符號、世界語、為了與外星生命進行無線電通訊而設計的人工語言。)

我們期望科學理論幫助我們理解世界的意義,其功用非常類似於密鑰。某些理論把大量信息放在分析中,另外一些理論則只是揭示世界本身的信息。

關於第一種情況,缸中之腦假說是一個極端的例子,這個例子相當於愛倫·坡的「iiiii……」密碼。缸中之腦假說需要對每一件事設計特定的假設。例如,昨天下雨了,這是由電信號的一個特定模式造成的;玫瑰是紅色的,這源起於電刺激;傑拉爾德·福特(Gerald Ford)當選總統,這也是一種電信號;心情、天氣、動物、人、運氣,乃至於所有東西都用電刺激解釋。缸中之腦沒有做出預言的權利,如果我們是缸中之腦,我們看到的下一顆蘋果完全有可能從下往上「落」。(對比「iiiii……」密碼,這種密碼無法表示未知的未來信息。)所有事都有可能發生,我們永遠無法瞭解下一步邪惡天才將如何行事。

相反的極端情況,可以牛頓的引力理論為例。牛頓的理論建立起世界範圍的內在規律性。蘋果不會向上「落」,這是在世界內部規定的,不需要借助於一系列特定假設。這種理論是簡單的,而且有預言能力。

和其他場合一樣,此處我們也不能說,某一種理論不容置疑地正確,另一種則是錯誤的。歸根結底這是一個方便與否的問題。應用和記憶一種比較簡單的假說更容易。

[1] 原文晦澀難解,充滿語法錯誤,譯文僅作參考。——譯者注

[2] 以下對《理想國》的引用摘自郭斌和、張竹明兩位前輩的精美譯文。——譯者注

[3] 1928年,因斯布魯克大學的西奧多·埃裡斯曼(theodore Erismann)以志願者為研究對象,用特殊的研究把他們的視覺扭轉成奇異的形式。連續戴了幾周眼鏡以後,研究對像適應了眼鏡。這些眼鏡使視野上下(或左右)顛倒,或者通過一組鏡子使得實驗對像只能看見自己腦後的東西。一個研究對像戴著左右顛倒的眼鏡騎摩托穿越城市街道。所有人在摘掉眼鏡以後必須重新適應。

[4] 本節的思想實驗非常精妙,發人深省,但是技術細節似應再做推敲。由於人眼的視覺暫留現象,亮點閃爍的頻率不能高於每秒24次,也就是說,從外界輸入信息的效率非常可憐:低於每秒24比特。據粗略估算,一張中等品質的數碼照片按這個速度傳輸,需要大約5天。囚徒活到80歲時,從外部獲得的全部信息量相當於一張DVD光盤。如此低效率的通訊方式恐怕不足以達到智能水平,因為智力的發展需要非常充分的信號刺激。這個思想實驗的關鍵缺陷在於,不能假定囚徒最初就是有智力的。 ——譯者注

[5] 以上分析是一個精巧的歸謬法。首先假定我是缸中之腦,而後導出一個矛盾:如果我是缸中之腦,那麼「我是缸中之腦」這個判斷就是假的。——譯者注

[6] 以人類目前掌握的計算能力,暴力法的應用相當有限。暴力法能夠得手,通常因為密鑰或者密碼系統的設計有破綻。在實際應用中,暴力法通常只嘗試潛在的設計漏洞。——譯者注