如果把我們自己的生活拍成電影,恐怕我們都會驚呼:「這不是發生在我身上的事吧?!」還記得我們在倫敦街頭流浪,一如狄更斯作品裡的情形。現在想想那時候的事,真是難以置信。我們年輕人吃點苦頭沒什麼,受到打擊尚能保持樂觀;可是可憐的年邁的母親在歷盡艱難之後還能坦然面對這種事情,現在回首想來很是令人驚異。

我們沒有錢,沒有朋友,晚上沒有落腳的地方,就這樣沿著倫敦的街道流浪著。我們試著找了兩三家賓館,但他們都堅稱如果沒有行李可押,就得交押金。後來又試了兩三家旅館,可所有的女房東都一樣無情。最後我們只得在格林公園的長椅上過夜,卻來了一個高大的警察勒令我們離開。

這種情況持續了三天三夜,我們以便宜的小餅充飢,卻仍然精神飽滿,白天就在大英博物館裡度日。還記得我在那裡讀溫克爾曼的英譯本《雅典之旅》,我忘記了當前的處境,我悲傷地哭泣,不是為我們自己的遭遇,而是為溫克爾曼充滿激情的發現之旅歸來後的不幸逝世。

第四天黎明,我覺得必須得想個辦法了。我讓母親、雷蒙德和伊麗莎白隨我來到倫敦一家最好的賓館,不要出聲。這時值夜班的門房還似醒非醒,我告訴他我們剛從利物浦來到此地,行李還在途中,我們先開一間房,同時把早餐送過來,我點了咖啡、蕎麥麵包以及其他的美式糕點。

那一整天我們都睡在舒適的床上,每隔一會兒我就給門房打電話,向他抱怨我們的行李還是沒送到。

「我們換洗的衣服也沒到所以沒法出門。」我說,於是我們晚飯也是在房間裡吃的。

第二天黎明,考慮到詭計很可能就被揭穿了,我們像來的時候一樣走出賓館,但這次我們沒有叫醒門房。

我們重振精神走在大街上,再次準備好面對這個世界。那天早上,我們信步走到切爾西一個老教堂的墓地裡,在小路上我撿到一張報紙,上面報道

了某位太太在格羅夫納廣場買了一幢房子,正在大宴賓客,而我正好曾在這位太太家裡跳過舞。我靈機一動。

「在這兒等我。」我對家人說。

倫敦格羅夫納廣場

倫敦格羅夫納廣場中午開飯之前,我獨自趕到了格羅夫納廣場,來到這位太太家裡,她親切地接待了我,我告訴她我來倫敦發展了,在各家做私人舞蹈演出。

「我週五的晚宴正好需要,」她說,「你能在晚宴後為我們跳舞嗎?」

我答應了,並巧妙地暗示她得預付一小筆訂金,她立刻慷慨地簽了張10英鎊的支票給我。拿著支票我飛快地跑回去找家人,發現雷蒙德正在就柏拉圖的精神論滔滔不絕。

「這週五我要去格羅夫納廣場某位太太家跳舞,威爾士王子可能也會來,我們就要時來運轉了!」我拿支票給她們看。

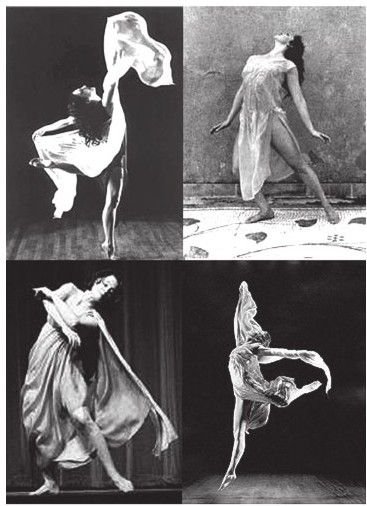

鄧肯的曼妙舞姿

鄧肯的曼妙舞姿雷蒙德說,「我們先得找一個工作室,付一個月租金,再也不要受那些粗俗不堪的女房東的欺侮了。」

我們在切爾西國王路找了一間小工作室,我們沒有床,直接睡在地板上,並覺得又回到了藝術家的生活,而且我們都同意雷蒙德的觀點——再也不能住那種資產階級旅館了。

付完房租,我們用剩下的錢買了罐頭以備不時之需,我還在自由之家買了幾碼棉紗布料用來作為某太太家演出的舞蹈服。那晚我伴著內文的《那喀索斯》起舞,演繹一個陽光少年(我那時候很瘦),愛上了自己水中的倒影;我還跳了內文的《奧菲莉亞》。我聽到人們竊竊私語,「這孩子怎麼會有如此悲痛的表情?」晚宴結束前,我跳了門德爾松的《春之歌》。

優雅又略帶憂鬱的鄧肯

優雅又略帶憂鬱的鄧肯席間,母親為我伴奏,伊麗莎白朗誦安德魯·蘭翻譯的忒俄克裡托斯的詩歌,雷蒙德則做了一個關於舞蹈的演講,論述舞蹈對未來人類的心理影響。那些養尊處優的觀眾顯然理解不了這些,但女主人很高興,我們算是很成功了。

那是一次典型的英國有教養的上流人士的聚會,會上沒有人留意我光腳穿涼鞋、披薄紗,儘管這在後來引發了德國人對我評頭論足。英國人太禮貌了,他們對我的演出服及舞蹈淵源都不發表任何意見。大家只是說說「很漂亮」、「非常愉快」、「非常感謝」之類的話,僅此而已。

不過這天之後,就開始有好多名門望族邀請我去他們家裡跳舞。有時是在皇室面前跳舞,有時是在勞瑟太太的花園裡。還會有餓肚子的時候,因為我的演出多數是無償的。女主人們總是愛說「你會在公爵夫人面前跳舞,會在伯爵夫人面前跳舞」如何如何,「這麼多有身份的人看你跳舞,你就會在倫敦一舉成名了」。

還記得有一天在一個慈善募捐會上我跳了4個小時,作為答謝,一位太太親手遞給我一杯茶和一盤草莓甜品。我已經幾天沒吃飽飯了,所以那些草莓和油膩的奶油讓我想吐。另一位夫人拿起一個裝滿金幣的大袋子對我說:「看,多虧您為我們盲女院募集到了這麼多錢!」

母親和我都太要強了,不好意思告訴那些人他們有多殘忍。相反,我們省吃儉用,把省下的錢用來買演出服,只為體面地出入這些場合。

我們買了吊床放在工作室,還租了一架鋼琴。但我們大部分時間還是在大英博物館裡度過。雷蒙德在那裡描摹希臘花瓶和雕塑,我則努力去用舞蹈和音樂去表現它們。我們每天在那兒的圖書館待很久,中午在那兒的餐廳用餐,一個便宜的小圓麵包就著一杯牛奶咖啡就是午餐。

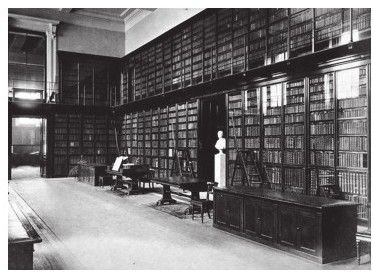

大英博物館內部的圖書館

大英博物館內部的圖書館我們流連並癡迷於倫敦的美好,這裡的文化和建築美感,都是我在美國所嚮往的事物,現在我終於得償所願。

離開紐約後,我已經一年多沒有見過伊凡·米拉斯基了。有一天,我突然收到了一封芝加哥朋友的來信,信中主要講了米拉斯基的事。他志願參加了對西班牙作戰,隨軍前往佛羅里達,在那兒染傷寒去世了。這封信對我打擊很大,我不願意相信這是真的。一天下午我去庫柏學院翻遍了前幾個月報紙的合訂本,在密密麻麻的陣亡者名單中,我找到了他的名字。

那封信裡還附有米拉斯基妻子的姓名和在倫敦的住址。所以,有一天我就坐著雙輪馬車去找米拉斯基夫人了。那個地址離我很遠,在漢默史密斯附近。那時我或多或少還受美國清教徒思想的影響,心裡覺得米拉斯基向我隱瞞這件事情的行為有點離譜,所以我沒有把這次行程告訴任何人。把地址給了車伕,我就奔著這個臨近倫敦郊區的遙遠地方出發了。路上我看到了一排一排的小灰房子,整齊劃一,這些房子的前門都陰沉骯髒,門牌卻一個比一個有來頭,比如捨伍德別墅、格倫宅、埃爾斯米爾、恩尼斯摩等不相稱的名字。最後我來到了斯特拉寓所,按響了門鈴。門開了,面前站著一個身高差不多只有正常人一半的婦人,我告訴她我想找米拉斯基夫人,之後被讓進了悶熱的客廳。我那天穿著一件格林威式的白色棉紗裙,系藍色腰帶,頭戴一頂大草帽,卷髮披肩。

我聽到樓上沉重的腳步聲,伴著尖細、清晰的聲音:「姑娘們,按順序,按順序。」原來這裡是一所女校。儘管米拉斯基已經不幸逝世,當我看到他太太的時候還是有點不知所措,那是一種擔心與苦澀的嫉妒交織在一起的複雜感覺。她看上去只有半個正常人高,頂多四尺,瘦削,蒼白,眼睛是明亮的灰色,頭髮也是灰色,但很稀疏,嘴唇薄而緊閉。

她並不熱情,我試圖向她解釋我是誰。

「我知道,」她說,「你就是伊莎朵拉,伊凡在信中多次向我提起你。」

「抱歉」,我欲言又止,「他從未向我提起過您。」

「對,他不會說的。但是我就要去投奔他了,現在,他卻死了。」

她的聲音和表情讓我忍不住想哭,後來她也哭了,彷彿我們是老朋友一樣。

她帶我去樓上她的房間,牆上掛滿了米拉斯基的相片,年輕時候的他,相貌英俊而迷人,還有一張穿軍裝的照片,周圍繫上了黑紗。她告訴我他們的生活,他去美國追求發財夢,只是因為錢不夠才不能一起去。

「我就要和他團聚了,」她說,「他一直給我寫信說,『過不了多久我就有錢接你過來了。』」

歲月流逝,她還是在這兒當家庭女教師,等到頭髮都花白,伊凡還是沒有寄錢回來接她去美國。

和這個等待中的老婦人的命運相比,我真是勇敢多了。我不明白的是,作為伊凡·米拉斯基的妻子,如果她想去找他的話,為什麼不去?哪怕是坐三等艙呢。我從來就無法理解,一個人想做成一件事,為什麼又不去做。對於自己想做的事,我從不猶豫。儘管這有時候給我帶來打擊和災難,但至少我嘗試過了。這個可憐的耐心的小婦人,如何就能年復一年地只是乾等著丈夫前來接她?

我坐在滿是伊凡照片的房間裡,手被伊凡太太緊緊抓著,聽她不停地講述,直到我覺得自己該離開了。

她讓我以後再來,我也請她去我們家做客,可是她說自己一天從早忙到晚,給學生上課批改作業,根本就沒空出門。

因為我已經讓車伕先走了,只得坐在頂篷車裡回家了。還記得回去的一路上我都在哭,為伊凡和他可憐的妻子的命運而哭,但同時還有一種慶幸,並蔑視那些失敗者,蔑視那些將生命浪費在等待中的人,這無疑是一種年輕人的殘忍。

當時我總是枕著伊凡·米拉斯基的照片和來信入眠,但是從那天起,我把這些物件都封存起來,放入了行李箱。

當我們的切爾西工作室租期滿一個月時,天氣也變得很熱了。我們就在肯辛頓找了一個有傢俱的工作室搬了進去。這裡有鋼琴,還有更多的房間來工作。但很快就7月底了,倫敦的演出旺季過去了,8月到來,掙的錢有限。這個月我們就整天泡在肯辛頓博物館和大英博物館的圖書室裡,圖書館關門後,從大英博物館步行到位於肯辛頓的工作室。

有一天晚上,矮小的米拉斯基夫人出現了,還邀請我去吃晚飯,這完全出乎我的意料。她看起來很激動,因為這次拜訪對她來說已經是很大的歷險了,她甚至為我們的晚餐叫了一瓶勃艮第葡萄酒。她只請求我告訴她伊凡在芝加哥時的樣貌言行,我就告訴她,伊凡有多喜歡收集樹林裡的金菊花,有一天我如何看到他抱著一大捧金菊花,紅髮在陽光下閃亮的樣子,我如何總是將他和那種花兒聯繫在一起。她哭了,我也哭了。我們又喝了一瓶勃艮第,完全沉浸在回憶之中。之後她便倒了好幾班車,回她的住處斯特拉寓所去了。

9月到了,伊麗莎白跟我們之前在紐約的學生的母親一直有聯繫,有位母親寄給她一張支票,資助她回紐約,她就決定回美國去掙錢。

還記得我們去了肯辛頓大街的一家商店,為她買了件保暖旅行外套,最後送她上了火車。剩下我們三個回到工作室,成天在絕望中度日。

樂觀而溫柔的伊麗莎白走了,冷寂的10月到來了。我們第一次領略到倫敦的大霧,也許總是喝廉價的湯使我患上了貧血,大英博物館甚至都失去了原有的吸引力,漫漫長日,我們甚至都沒有勇氣再走出去,只是蓋著毯子坐在工作室,在一個畫出棋盤的紙片上下棋消磨度日。

正如回首往事時,我為我們的出奇樂觀感到驚異一樣,當回首這段日子時,我也很驚異於那時候我們精神的完全崩潰。事實上,那時候我們甚至有過早上沒有勇氣起床而昏睡一整天的經歷。

終於,伊麗莎白來信了,並匯了款過來。她到達了紐約,住在第五大道上的白金漢酒店裡,她開辦了自己的學校並且運營良好。這讓我們重拾信心。由於工作室租期已到,我們又在肯辛頓廣場租了一間帶傢俱的小房子,這樣我們就獲得了去廣場花園的特殊待遇。

英國女演員帕特裡克·坎布爾夫人

英國女演員帕特裡克·坎布爾夫人一個氣候宜人的夜晚,我和雷蒙德去花園裡跳舞,這時一個頭戴大黑帽的漂亮婦人出現了,「你們究竟是從哪兒來的?」

「我們不是從地球,而是從月球來的。」我回答道。

「好吧,不管來自地球還是月球,你看起來都美極了,你們願意跟我去看看嗎?」

我們就跟著她到了位於肯辛頓公園的溫馨的家,家裡掛著伯恩·瓊斯、羅塞蒂、威廉·莫裡斯等名家為她畫的肖像。

她就是帕特裡克·坎布爾夫人。坎布爾夫人坐到鋼琴前為我們彈琴,還唱著古老的英國歌曲,之後又為我們朗誦詩歌,最後,我為她跳了一支舞蹈。她非常漂亮,有著高貴的黑髮,大大的黑眼睛,滑膩的皮膚以及女神般甜美的嗓音。

我們都愛上了她,那次會面無疑將我們從憂鬱沮喪的陰霾中解救出來,開啟了我們幸運時代的新紀元。帕特裡克·坎布爾夫人十分中意我的舞蹈,她寫信將我介紹給喬治·溫德姆夫人,還告訴我們說她還是個小女孩的時候,就是在溫德姆夫人家裡首次登台演出扮演朱麗葉的。溫德姆夫人很愉快地接待了我,我有史以來第一次坐在爐火旁享受英國的下午茶。

鄧肯在倫敦時的照片,臉上滿是不羈的表情

鄧肯在倫敦時的照片,臉上滿是不羈的表情這裡我要說說爐火、麵包、塗滿黃油的三明治、濃茶、戶外的黃色霧氣以及英國人特有的拖長腔,都使得倫敦那麼迷人。如果說我以前就為之陶醉了,那麼從那一刻起,我就深深地愛上它了。屋裡的氣氛彷彿有一種魔力,安全而舒適,文雅而輕鬆,在這裡,不得不承認我如魚得水。除了這些,溫德姆夫人家美麗的書房也大大吸引著我。

就是在這裡,我第一次領略到英國傭人的良好教養,他們絲毫不像美國社會那些傭人一樣,以身為傭人為恥或為服務於貴族而目中無人,而是舉止散發著貴族氣質。他們的父輩如此,後代也將如此,正是這種方式使他們的心性平靜而安分。

一天晚上,溫德姆夫人安排我在她家客廳裡跳舞,幾乎倫敦所有的藝術家和文人都出席了。就是那次,我邂逅了一個對我生命影響深刻的男人。他那時50歲左右,在我看來真是前所未有的英俊:飽滿的前額下一雙深眼窩,古希臘式的鼻子,精緻的嘴巴,身材高大瘦削,背部線條略有彎曲,灰白頭髮從中間分散至耳際,神色溫柔異常。他就是著名鋼琴家的兒子,查爾斯·哈雷。奇怪的是,那時候追求我的年輕人沒有一個讓我動心的,事實上我根本都沒注意到他們;只有這個50歲的男人,讓我立刻深深地為之著迷。

美國女演員瑪麗·安德森

美國女演員瑪麗·安德森他年輕時是美國著名女演員瑪麗·安德森的密友。他請我去他的工作室喝茶,並給我看了當初瑪麗在《克裡奧蘭納斯》一劇中的演出服,是一件長袍,一直被他當作紀念品珍藏。這次之後,我們的友情更深厚了。哈雷給我講好多事情,比如他的朋友伯恩·瓊斯,比如羅塞蒂、威廉·莫裡斯,比如前拉斐爾派以及他十分熟悉的威斯勒和丁尼生。我們相處得很愉快,並且我之所以能對早期著名畫家略知一二,一定程度上得益於我跟藝術家哈雷的友誼。

哈雷是新國家美術館的負責人,當代的滑稽作品都會在那裡展出。哈雷想讓我在那裡演出,並將我介紹給他的朋友。那次他邀請好友們來新美術館發表演講,畫家裡奇蒙講舞蹈和繪畫的關係,安德魯·蘭講舞蹈和希臘神話的關係,作曲家赫伯特談舞蹈與音樂的關係……我則繞著噴泉和棕櫚樹跳舞,在美術館的中心庭院裡翩翩起舞。這次演出大獲全勝,報紙大肆報道了我的舞蹈,哈雷也十分高興。倫敦的重要人物都邀請我喝下午茶或共進晚餐。幸運女神在那一段短暫的時光裡垂青了我們。

一天下午,在羅納德夫人的小房子裡舉辦的熱鬧的招待會上,威爾士親王和愛德華國王分別接見了我,國王還對我讚不絕口,稱我是庚斯博羅畫中的美女,這一稱謂更令我的社會地位有所提高。

我們的運氣越來越好,就在沃裡克廣場租了一間大點兒的工作室。我深受國家美術館裡的意大利藝術的影響,並從中獲得了靈感,整天探索;那一時期,我受伯恩·瓊斯和羅塞蒂的影響也頗深。

其時,一個年輕詩人闖入了我的生命,他剛從牛津大學畢業,有著輕柔的嗓音,夢幻般的眼睛。他叫道格拉斯·安斯利,是斯圖爾特家族的後裔。他常常傍晚時分來到我的工作室,胳膊下夾著三四卷詩歌,為我朗誦史文朋、濟慈、勃朗寧、羅塞蒂、王爾德等人的詩。他喜歡大聲朗讀,我很樂意傾聽。可憐的母親認為有必要在這種場合陪著我,儘管她也喜歡這些詩句,但她受不了這種牛津大學式的詩朗誦方式,於是過不了多久便會瞌睡連連。每當這時,安斯利就會俯下身來,輕吻我的臉頰。

我非常享受安斯利和哈雷的友誼,甚至不再需要別的朋友。一般的年輕人十分令我厭煩。儘管當時在客廳看過我跳舞後,好多人前來拜訪或邀我出去,但我的傲慢舉止把他們全都嚇退了。

查爾斯·哈雷住在加多近街上的一座歷史悠久的小房子裡,有個迷人的未婚妹妹。哈雷小姐對我也親切至極,常請我去吃晚飯,就我們三個人。就是在那裡,我第一次見到了亨利·歐文和埃倫·特裡。第一次知道歐文是通過他的《鐘聲》,我對他的偉大藝術是如此崇拜以至於一連幾周都沒有睡好覺。說到埃倫,她一直就是我的偶像。我想,那些從未見過歐文的人,無論如何是無法理解他的藝術所帶來的震撼人心的美和瑰麗的,並且,他的才智和藝術魅力簡直難以言說,他是集但丁的天才和感召力於一身的人。

英國女演員埃倫·特裡

英國女演員埃倫·特裡夏天的某一天,哈雷帶我去見著名畫家瓦茨,我在瓦茨的花園裡為他起舞。在他家,我看到埃倫·特裡的美麗面孔一次又一次出現在他的畫作裡。我們一起在花園裡散步,他給我講述了許多關於藝術和生活的美好。

埃倫·特裡那時正處於女性的成熟期,她不再是瓦茨畫作中那個激發畫家想像力的高挑瘦削的女孩,而變得飽滿、豐腴,儀態萬方。這和當今的審美是完全不同的!如果當時的埃倫·特裡被今天的觀眾看到,她肯定得被迫減肥了。我敢說,如果她也像今天的女演員一樣費盡心力保持年輕和瘦削的話,那麼肯定會影響到她表演水平的發揮。她看上去毫不纖瘦,但無疑稱得上是成熟女人中的漂亮典範。

就是這樣,我跟當時倫敦文學界和藝術界的人建立了關係。冬天慢慢過去,沙龍也逐漸減少。有一個時期,我加入了班森劇團,但是就像在《仲夏夜之夢》中演出仙女一樣,從未得到過進一步的發展。看來劇院經理理解不了我的藝術,也不相信我的想法會讓他們的演出盈利。

但奇怪的是,自從萊恩哈特、蓋米爾以及其他一些劇院前衛人士推出帶有我舞蹈風格的作品以來,還是有好多人隨意模仿我的舞蹈。

一天我被介紹給了垂恩夫人,排演期間我去了她的更衣室,她非常熱誠,我換上了束身舞蹈衣,在她的指引下走上舞台為比爾博姆·垂恩跳舞,跳的是門德爾松的《春之頌》,

在花園中翩翩起舞的鄧肯

在花園中翩翩起舞的鄧肯他幾乎看都沒看我,注意力毫不集中,只是盯著飛舞的蒼蠅。後來,他在莫斯科的一個宴會上誇我是世界上最偉大的藝術家,我把當時的情形跟他說了。

「什麼?」他驚呼,「我看了你的舞蹈,對你的美麗和青春活力竟然毫不賞識!啊!我太傻了!現在,」他補充道,「現在太遲了,太遲了!」

「不晚。」我回答。從那以後他總是給我極大的讚賞,這些後文中我將提到。

事實上,我那時候難以理解為何倫敦的幾乎所有的畫家和詩人都對我的舞蹈異常熱情,比如安德魯·蘭、瓦茨、愛德溫·阿諾德、奧斯汀·多布森、查爾斯·哈雷等人,可是劇院經理卻絲毫不買賬,就好像我的舞蹈所傳達的信念對於粗俗和物質化的劇院藝術來講太過精神化。

我成天在工作室工作,傍晚的時候不是詩人來朗誦詩歌,就是畫家帶我出去或看我跳舞。他們就像彼此厭惡一般,從來不一起出現。詩人說他不理解我怎麼能花那麼多時間陪那個老頭;畫家說他不理解像我這麼聰明的一個女孩子怎麼能看上那個自大的傢伙。但是我在這兩段友誼中都十分快樂,也說不清到底愛哪個多一些。週日我總是跟哈雷在一起,我們在他的工作室一起吃午餐,配著斯特拉斯堡鵝肝醬、葡萄酒和他親手煮的咖啡。

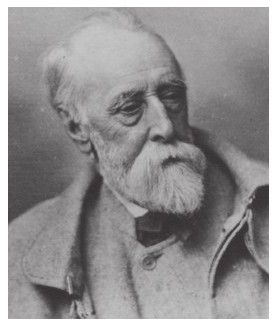

維多利亞時代著名畫家喬治·弗雷德裡克·瓦茨

維多利亞時代著名畫家喬治·弗雷德裡克·瓦茨一天他允許我穿上瑪麗·安德森那件著名的演出服,我擺了各種姿勢讓他給我畫素描。

就這樣,冬天過去了。