當我們拿起早上的報紙,看到有20個人死於火車事故(這些人前一天肯定從未想到過會死),或者是整個城鎮都毀於海嘯或洪水,這時你還會相信冥冥之中有上帝或命中注定這種事情嗎?既然這樣,為什麼又要愚蠢而自私地想像會有一個上帝來保佑、指引我們這些微不足道的人?

然而,在我的生活中的確發生過許多很奇怪的事情,讓我有時不得不相信冥冥之中自有安排。例如,開往聖彼得堡的那列火車沒有按時在下午4點鐘到達,由於風雪阻擋,整整晚點了12個小時,直到第二天凌晨4點才到站。沒有人來接我。當我下車時,氣溫只有零下10度。我從沒遇到過這麼冷的天氣。穿著厚棉衣的俄國馬車伕不停地用戴著手套的拳頭敲打胳膊,好讓血管血液流通。

我留下女僕照看行李,然後雇了一輛單駕馬車,把我送到歐羅巴酒店。在俄國一個黑乎乎的早上,我一個人坐著馬車前往酒店,在路上看見了一幅可怕的場景,絕不亞於愛倫·坡作品中描述的那種可怕的氣氛。

我遠遠看到一長列黑壓壓的隊伍走過來,瀰漫著悲慘淒涼的氣氛。男人們抬著一口口棺材,一個個彎腰駝背緩緩而行。車伕放慢速度,低頭在胸前劃著十字。朦朧晨曦中的這一切,讓我的內心充滿了恐懼。我問車伕這是怎麼回事。雖然我聽不懂俄語,但他還是設法讓我明白了這些死者是前一天在冬宮前被槍殺的工人。1905年1月5日,對這些人而言是致命的日子,只因為他們手無寸鐵地請求沙皇幫助擺脫

貧困,要求給他們的妻子兒女麵包。我讓車伕停下。當這一長列哀傷的隊伍從我面前經過時,我不禁流淚了,淚水在臉上凍成了冰珠。可是為什麼要在黑暗的黎明時刻下葬呢?因為天亮以後下葬會引起更大規模的騷亂,所以下葬不可能在白天進行。我哽咽著,滿腔義憤,目送這些抬著死難者緩緩行進的可憐的工人。如果不是火車晚點12個小時,恐怕我永遠也看不到這種場面。

1905年1月的俄國冬宮大屠殺

1905年1月的俄國冬宮大屠殺啊,這是沒有一絲光明的悲慘黑夜,

啊,蹣跚而行的是窮人的哀傷隊伍。

雙眼因多災多難而淚水漣漣,

雙手因辛勤勞作而長滿老繭。

身裹破舊的黑色披肩,強忍內心的悲痛淒慘,

在死去的親人身邊呻吟哽咽。

在悲慘隊伍的兩邊,

巡邏的衛隊士兵正虎視眈眈。

如果我沒有親眼目睹這種場面,也許我的生命就會是另一個樣子。面對這支看起來似乎沒有盡頭的隊伍,面對這種淒慘悲涼的場面,我不禁暗暗發誓:一定要盡全力,為身處社會下層的人民群眾而奮爭。啊,由此看來,我以前的個人愛慾和痛苦,是多麼的微不足道啊!即便是我的藝術,如果不能對窮苦民眾有所幫助,那又有什麼意義呢。最後,悲傷的送葬者遠去了。車伕轉過身,看到我滿眼淚水,感到吃驚,他又在胸前劃了個十字,無可奈何地長歎一聲,然後趕馬向酒店駛去。

登上酒店的樓梯,走進豪華的客房,躺在舒適的床上,我忍不住哭了起來,最終伴著淚水入睡。但是那悲慘的一幕,那天凌晨黑暗中的絕望和憤怒,已經深深地根植於我的心中。

歐羅巴酒店房間寬敞,天花板也很高。房間的窗戶都是封死的,從未打開過,空氣是通過牆壁高處的通風裝置來流通的。我很晚才醒過來。演出經紀人來看我,好心給我帶來了鮮花。我的房間裡很快就堆滿鮮花了。

兩天之後,在聖彼得堡的貴族劇院裡,我出現在當地的社會名流面前。這些看慣了裝飾有華麗佈景的芭蕾舞劇的外行們也許會認為,看一個穿著蛛網般希臘式束腰舞衣的年輕姑娘在簡樸的藍色佈景前和著肖邦的音樂跳舞,並要用自己的靈魂表現出肖邦音樂的靈魂,是一件相當怪異的事情。但是,當第一曲舞畢,劇場裡響起了雷鳴般的掌聲。聽到悲壯的序曲音樂,我的靈魂在痛苦中歎息;聽到激昂的波洛乃茲舞曲,我的靈魂便恨不得完全融化在音樂裡,因為憤怒而哭泣;我想起晨曦中悲慘的送葬隊伍,心瑟瑟發抖,痛苦難耐。這樣的靈魂居然在這群驕奢、勢利的貴族觀眾中激起雷鳴般的掌聲,真是不可思議!

第二天,有一位迷人、身材嬌小的貴婦人來拜訪我,她身穿黑色貂皮大衣,帶著鑽石耳墜和珍珠項鏈。原來她就是著名的舞蹈家金斯基,我十分震驚。她是以俄國芭蕾舞團的名義來歡迎我的,並邀請我去觀看當天晚上在歌劇院舉行的一個盛大的表演晚會。在拜羅伊特時,我已經習慣了芭蕾舞團的冷遇和敵意,他們甚至在我的地毯上撒下圖釘,把我赤裸的腳都扎傷了。前後態度截然不同,我有點受寵若驚。

那天晚上,一輛溫暖舒適、鋪著高檔皮草的豪華馬車把我送到了劇院,我坐在劇院第一排擺滿鮮花、糖果的頭等包廂裡,還有三個漂亮的聖彼得堡青年陪同。我仍然穿著我那小巧的希臘式束腰短裙和便鞋,在那些聖彼得堡的貴族和富人看來,我這副樣子一定很奇怪。

我是一直反對芭蕾舞的,我認為那是虛偽而又荒唐的藝術,甚至可以說根本就不是藝術。可是當金斯基仙女般的身姿在舞台上翩翩起舞時,真像是一隻可愛的小鳥或蝴蝶在飛舞,我禁不住為她鼓掌。

幕間休息時,我環顧四周,看到世上最美麗的女人,她們穿著華麗的袒胸露肩的晚禮服,滿身珠光寶氣,同樣衣著華貴的男士侍立在她們身旁。這種豪華的場面與那天凌晨的送葬隊伍恰恰形成巨大的反差,很令人費解。這些面帶微笑的人,與那些受苦受難的人難道不是一樣的人類嗎?

演出結束後,我被邀請到金斯基的豪華府邸共進晚餐。在那裡,我遇到了邁克爾大公,給他講述了要為普通百姓的子女開辦一所舞蹈學校的計劃,他很驚訝。在他們看來,我肯定是個異想天開的人,但是他們還是以最大的熱誠和慷慨接待了我。

幾天後,可愛的舞蹈家巴甫洛娃來拜訪我,我又一次被安排到包廂裡,觀看由她主演的芭蕾舞劇《吉賽爾》。雖然這些舞蹈動作與任何一種藝術和人類情感都是背道而馳的,可那天晚上巴甫洛娃在舞台上翩然起舞時,我還是忍不住對她的精彩表演報以熱烈的掌聲。

巴甫洛娃在家裡舉行了晚宴。她的家雖然比金斯基的豪華府邸要樸素些,但同樣也很美麗。用餐時,我坐在兩位畫家巴克斯特和貝諾亞中間,並在那第一次見到了戲劇活動家賽格·佳吉列夫,我與他就我對舞蹈藝術的見解進行了熱烈討論,並對他講了我不讚賞芭蕾舞的理由。

那天晚上用餐時,畫家巴克斯特給我畫了一張素描,這幅畫如今已收入他的畫集中。素描中的我表情嚴肅,幾縷卷髮憂傷地垂在臉的一側。巴克斯特有著超人的洞察力,但那天晚上他竟然給我看起手相來。他發現我的一隻手上有兩條交叉的紋路,「你的事業將會很輝煌,」他說,「可是你會失去兩個你的最愛。」當時,這個預言讓我感到莫名其妙。

晚飯後,精力充沛的巴甫洛娃又為朋友們表演了舞蹈。雖然我們離開時已是早上5點多鐘,她還是邀請我當天上午8點半去看她練功,如果我樂意的話。3小時後我如約前往(說實話,當時我已非常疲勞)。她穿著薄紗練功衣在練習一些高難度動作。有一位年邁的紳士用小提琴給她伴奏,並督促她更努力些。這位紳士就是著名的大師貝提巴斯。

我一坐就是3個小時,觀看巴甫洛娃的高超舞技。她剛柔並濟,彷彿是鋼鐵和橡膠製成的一般,神色堅毅而篤定,練起功來毫不含糊。這次練功,她好像是要把身體的動作與心靈完全分離開來一樣,心靈只能遠遠地看著這些嚴酷的肌肉訓練而空受折磨。這與我的那一套舞蹈理論是背道而馳的。我的理論認為身體只是一個工具,用來表現心靈和精神。

正在跳芭蕾舞的巴甫洛娃

正在跳芭蕾舞的巴甫洛娃到了12點,我們開始吃午飯,但在餐桌旁,巴甫洛娃面色蒼白地坐著,幾乎沒怎麼進食,也不喝酒。我承認我當時餓壞了,吃了好多炸豬排。巴甫洛娃把我送回了酒店,然後又去皇家劇院參加那些無休止的排練。我實在累壞了,躺在床上沉沉睡去。謝天謝地,幸好我沒有學芭蕾!

第二天,我破例在8點鐘起了個早,去參觀俄國皇家舞蹈學校。在那裡,我看見孩子們一排排站著,做著各種備受折磨的動作。他們用腳尖站立著,一站就是幾個小時,就像是一些殘酷而嚴厲的刑罰的受害者。空蕩蕩的大練舞房裡缺少美感,也缺少靈感,牆上只掛著一張大大的沙皇畫像,就像是一間刑訊室。從此我更加堅信,這所皇家芭蕾舞學校就是自然和藝術的敵人。

在聖彼得堡待了一周後,我就動身去了莫斯科。那裡的觀眾起初不像聖彼得堡的觀眾那麼熱情,不過,在此我還是要引用偉大的斯坦尼斯拉夫斯基書中的相關文字:

大約是在1908年或1909年的時候,具體時間記不清了,我有幸結識了給我留下極深印象的當今兩位偉大的天才——伊莎朵拉·鄧肯和戈登·克雷格。我去觀看伊莎朵拉·鄧肯的表演完全是一個偶然,因為在此之前我對她毫無所知,也沒有看到預告她要來莫斯科演出的海報。因此,當我看到來看她演出的為數不多的觀眾裡,卻有以馬蒙托夫為代表的一大批畫家和雕刻家,還有許多芭蕾舞演員,以及許多常看首場演出的觀眾和新鮮事物的獵奇者後,感到非常驚訝。鄧肯在舞台上的首次露面並沒有給我留下太深的印象,因為我不習慣於看舞台上出現一個幾乎全裸的人體,所以很難欣賞並理解這位舞蹈家的藝術。第一個節目演完後,只引起了一陣稀稀落落的掌聲,而且還夾雜有零零星星的喝倒彩的噓聲。但是,接下來的幾個節目——其中有一個特別具有藝術表現力——演完後,我對其他觀眾的冷淡反應再也無法忍受了,就毫不掩飾地起身大聲鼓起掌來。

到了演出間歇,我已經成了這位偉大藝術家的新的信徒,跑到舞台前去為她鼓掌。讓我感到高興的是,我發現馬蒙托夫正與我肩並肩站在一起,而且他的動作和我完全一樣。在馬蒙托夫身旁,還有一位著名的舞蹈演員、一位雕塑家和一位著名作家。當其他觀眾們看到帶頭鼓掌的人當中有莫斯科著名的藝術家和演員時,感到非常震驚。噓聲停了下來,觀眾開始陸陸續續地鼓掌,直至全場響起了熱烈的掌聲,隨後是多次要求謝幕。演出結束時,劇場裡已是掌聲雷動,一片歡騰。

從那以後,鄧肯的舞蹈表演我一場不落地觀看。去看她的演出,是受我內心深處與她息息相通的藝術感受的驅使。後來,當我對她的舞蹈創作藝術和她的好友克雷格的思想都有了進一步地瞭解後,我才終於明白,在世界上不同的角落,雖然不同領域的人們受到不同原因的驅使,但是,其實大家都在藝術中努力追求著同樣源於自然的創造原則。一旦相遇,他們都會為彼此思想上的共同點而感到驚喜。這種感受正是我在此描述的會見中所體會到的。我們幾乎還沒有交談一句就已經相互理解了。鄧肯初訪莫斯科時我無緣與她相識。但當她第二次來時,我就把她敬若上賓了。這次接待成了我們大家的事情,因為我們劇團的全體演員都來歡迎她了。他們終於全都瞭解了她,並把她作為一位真正的藝術家來喜愛。

鄧肯不知道如何系統、條理地來解釋她的藝術。她的種種藝術想法大都是脫口而出,是日常生活中的奇思妙想。比如,當有人問是誰教她跳舞時,她回答說:「是歌舞女神忒耳普西克瑞。我剛學會站立時,就開始跳舞了。我跳了一輩子舞。人們、人類、整個世界都得跳舞。過去是這樣,將來也會永遠是這樣。即使有人想干涉這一切,不願尊重自然賦予我們的這一本能的需求,那他們是枉費心機。我想說的就是這些。」她用她獨特的美式法語結束了講話。她還談到有一次剛剛演完了一個節目,就有人進入她的化妝室,干擾她下一個節目的演出,她解釋說:「我不能不做準備就去演出。在走上舞台前,我必須要在自己的心靈中裝上一台發動機。發動機啟動時,我的胳膊、我的腿以及我整個的身體都會擺脫我的意志而自由起舞。可如果我沒時間在心靈中安裝那台發動機,我就不能跳舞。」那時,我正在尋找那種非常有創造性的發動機,想搞清楚一個演員如何學會在走上舞台前把它安裝在自己的靈魂之中。很顯然,我向鄧肯問這些問題會使她感到厭煩,於是我就仔細觀察她的排練和表演。只見她的面部表情隨著情緒的變化而改變,她那亮閃閃的雙眼充分顯示了她靈魂裡所發生的一切。回憶當時我們對藝術的幾次隨意的探討,再比較一下她的追求與我的努力,我明白了,我們其實殊途同歸,都在尋找著不同的藝術門類中的共同的東西。在我們談論藝術的過程中,鄧肯不斷提起戈登·克雷格的名字。她認為他是個天才,是當今戲劇界中最偉大的藝術家之一。「他不僅屬於他的國家,而且屬於全世界,」她說,「他應該生活在一個能夠充分展現他天才的地方,生活在一個工作條件和大環境最能適合他要求的地方。他的位置就在你們的藝術劇院。」

我知道鄧肯在給他的很多書信中,介紹了許多關於我和我們的劇院的事情,她勸他來俄國。至於我自己,我開始勸說我們劇院的領導聘請這位偉大的舞台指揮來為我們的藝術注入新的活力,就好比在麵團裡放入更多的酵母。因為在我看來,我們的劇院終於衝破了橫亙在面前、阻礙它前進的一堵牆。我必須完全公正地對待我的同事們。他們都很積極,像真正的藝術家一樣來討論事情,決定動用一大筆錢來發展我們的藝術。

我害怕芭蕾舞,卻對斯坦尼斯拉夫斯基的劇團滿心嚮往。只要沒有演出,我每晚都去那裡,劇團裡所有的人對我都很熱情。斯坦尼斯拉夫斯基也經常來看我,他以為通過與我深談,就可以把我的舞蹈藝術變成他戲劇中的一個全新的舞蹈體系。但我告訴他,要想取得成功,必須從孩子們身上抓起。於是,當我再次去莫斯科時,真的看到他劇團裡的一些年輕漂亮的女孩子正努力學習,但效果並不理想。

由於斯坦尼斯拉夫斯基整日在劇院排演,忙得不可開交,所以他習慣於在演出結束後來看我。他在他的書中曾寫道:「很顯然,我向鄧肯問這些問題會使她感到厭煩。」其實事實並非如此,他沒有讓我感到厭煩;恰恰相反,我倒很樂意跟他交流我的舞蹈理念。

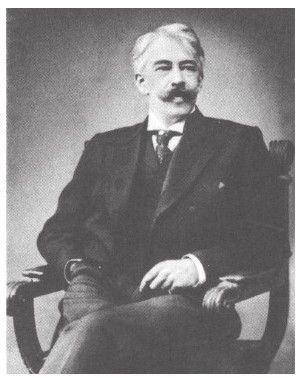

康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基,俄國著名戲劇大師,其創立的斯坦尼斯拉夫斯基演劇體系對整個20世紀的劇場史具有深遠的影響

康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基,俄國著名戲劇大師,其創立的斯坦尼斯拉夫斯基演劇體系對整個20世紀的劇場史具有深遠的影響事實上,冰天雪地的氣候、俄國的食物尤其是魚子醬,已經治癒了與托德精神戀愛而引起的憔悴,現在我滿心渴望與一個強壯的男人接觸。當斯坦尼斯拉夫斯基站在我面前時,我覺得他就是我要找的人。

一天晚上,我注視著他俊美的身軀、寬闊的臂膀和開始變得花白的鬢角,內心升騰起一股反叛的慾望,我再也不想扮演歐吉利亞了。就在他要離開時,我雙手搭上了他的肩,然後勾住他的脖子,他的頭低下來,之後我吻住他的唇,他溫柔地回吻我,卻面帶驚訝,好像這是多麼不可思議的事。我試圖進一步挑逗他,他卻驚得後退,只是問我:「可是,孩子怎樣辦?」「什麼孩子?」我問。「當然是我們的孩子啊,我們拿他怎麼辦呢,你想過沒有?」他繼續嚴肅地說:「我絕不允許我的哪個孩子在我的管教之外成長,但現在這種狀況我們很難做到。」

他關於孩子的嚴肅態度讓我忍俊不已。他有些惱怒地盯著我,神情悲慼地穿過酒店走廊離開了。我整晚都在回味這件事,不停地發笑,可是笑歸笑,我還是有些傷心和懊惱的。我終於想明白了,為什麼一些優雅的男人在與知性女子約會幾次後,不但棄之而去,反而跑到一些聲名狼藉的場所去尋開心。我是一個女人,我不能那麼做,那天晚上我輾轉反側難以入眠。第二天早晨,我到一家俄國浴室去洗澡,交替的蒸騰熱氣和冷水使我精神振奮,讓我恢復了正常。

跟斯坦尼斯拉夫斯基不同的是,在金斯基包廂裡遇到的那一類年輕人可是很願意跟我親近交歡。然而只要他們一開口講話,我就感到非常厭煩,更不用提什麼慾望了。我想,這就是所謂的「理智」吧。顯然,在與查爾斯·哈利和海因裡希·托德這些啟人心智、富有教養的人交往以後,我再也不能忍受那些淺薄的紈褲子弟了。

多年後,我把這件事講給斯坦尼斯拉夫斯基的妻子聽,她也覺得有趣,大聲說道,「啊,這倒很像他的為人。他對待生活一直都是很嚴肅的。」

我後來雖然又發動過幾次攻勢,但得到的僅僅是幾個甜甜的吻,有時還是冷冰的、堅決的回絕,絲毫沒有迴旋的餘地。從此以後,斯坦尼斯拉夫斯基在演出結束後再也不敢到我的房間裡來了。但是有一天,他用一輛敞篷雪橇把我帶到鄉下的一個飯店,我們開了個單間,在裡面共進午餐,我高興極了。我們喝著伏特加和香檳,談論藝術。最後我終於放棄了,我想就算是妖女賽克斯親臨,恐怕也無法攻破斯坦尼斯拉夫斯基堅固的道德防線。

我常聽人說,進入演藝界的年輕女孩會遇到許多可怕的危險。然而,讀者可以從我的藝術生涯中看到,事實並非如此。崇拜者對我只有敬畏和仰慕,這讓我哭笑不得。

離開莫斯科以後,我到基輔做了短暫的訪問演出。劇院票價高,學生消費不起,他們便站在劇院前面的廣場上不讓我通過,希望我答應專門為他們進行一次演出。當我離開劇院後,他們仍然留在廣場,對劇院經理發洩不滿。我站在雪橇上對他們說,如果我的藝術能夠鼓舞俄國的知識青年,我將感到無比的幸福和自豪,因為世界上還沒有哪一個地方的學生能像俄國的學生這樣關注理想和藝術。

因為原來簽下的合同,我必須回柏林演出,我對俄國的第一次訪問就這樣很快結束了。離開之前,我簽了一個春季再回俄國演出的合同。儘管這次俄國之行時間短促,但是產生了很大的影響。他們就我的藝術理念展開了激烈的爭論,贊成和反對的都有,就好像在堅定的芭蕾舞迷和熱心支持鄧肯舞蹈的人之間展開了一場決鬥。也就是從那個時代開始,俄國的芭蕾舞才開始使用肖邦和舒曼的音樂,並開始穿古希臘舞衣;有些芭蕾舞演員甚至做得更徹底,像我一樣不穿舞鞋和襪子表演。