如果把舞蹈僅僅看成是一個人的獨舞,那我的人生道路就太容易了。我已經有了名氣,來自各地的邀約不斷,只要繼續下去就可以功成名就。可是,我還有創辦學校的夢想,我渴望有這樣一個團體,能用舞蹈演繹貝多芬第九交響曲。晚上,只要閉上雙眼,這些形象就在我腦海裡翩翩起舞,激發我實現這個夢想。就像《歡樂頌》裡的一樣:「我們就在這兒,只有您能讓我們變為現實。」

我終日沉浸在普羅米修斯創造生命的夢想裡,好像只要我一聲召喚,世界上從未有過的這些舞蹈形象就會從天上地下冒出來。啊,這真讓人滿心神往。因為這個夢想,我的生活充滿磨難,但我堅信它會指引我進入一個光明的世界,引領我實現最終的夢想,所以儘管艱難,我還是堅定不移。

帶著這個夢想,我再次回到格林瓦爾德學校去教舞蹈。孩子們已經跳得相當不錯,這更加堅定了我建立一個舞蹈團的信念,這個舞蹈團的表演,一定要配得上偉大的交響樂團演奏。

我時而模仿龐貝古城遺跡中的愛的精靈,時而扮成多那太羅雕塑中那青春勃發的女神,時而做出泰坦尼亞仙女的舞姿,教學生們如何繞圈、分合及不斷變換隊形。她們一天比一天有所進步。靈感和神聖的音樂的光輝,閃耀在她們青春靚麗的體態和面孔上。孩子們的舞蹈非常美麗,所有的藝術家和詩人都對她們讚歎不已。

鄧肯在教孩子們學習跳舞

鄧肯在教孩子們學習跳舞可是學校的開支越來越大,財政陷入困境。因此我決定把孩子們帶到不同的國家去巡演,看看哪一個國家的政府能夠支持這種兒童教育,讓我有機會在較大的範圍內進行這種教育實驗。

每場演出結束後,我都向公眾宣揚我們的藝術,因為我認為它可以給世人以光明和自由。

我終於發現,我在德國難以找到支持者了。德國皇后完全奉行禁慾主義。比如她每次去參觀雕塑家的工作室,都要先派侍衛去把那些裸體雕塑用布圍起來。這種普魯士強權政治讓我在德國尋求支持者的幻想徹底破滅。於是,我想到了俄國,因為我在那裡廣受歡迎,而且經濟收入可觀。帶著我的夢想,1907年1月,我再一次踏上了俄國的土地。伊麗莎白陪我一同前往,我們還帶去了20個學生。而這次嘗試也不成功。儘管觀眾支持我復興舞蹈藝術的理想,可是俄國皇家芭蕾舞團的影響在俄國根深蒂固,任何藝術改革都舉步維艱。

我帶學生參觀了芭蕾學校。芭蕾舞學校的學生們看著我的那些學生,就像籠中鳥看著天空中自在飛翔的燕子一樣。看來要想在俄國實現我的夢想,時機還未到。芭蕾舞在俄國的地位,依然堅不可摧,真是可悲可歎。要在俄國辦一所我的學校,教授自由舞蹈藝術,唯一的希望就寄托在斯坦尼斯拉夫斯基的努力上了。可儘管他竭盡全力,還是沒有辦法把我們的學校安排在他偉大的藝術劇院裡,那可是我夢寐以求的。

就這樣,在德國和俄國尋找辦學支持者的努力失敗後,我決定去英國試試。1908年夏天,我帶著全部人馬去了倫敦。在著名的演出經紀人約瑟夫·舒

亞歷山德拉王后,英國國王愛德華七世的妻子

亞歷山德拉王后,英國國王愛德華七世的妻子曼和查爾斯·弗羅曼的安排下,我們在約克公爵劇院表演了舞蹈。幾周下來,儘管我和學校的孩子給倫敦觀眾帶來了歡娛,可對我辦學的夢想還是於事無補。從我第一次在新美術館表演舞蹈到現在,已經7年了。我很高興有機會與老朋友查爾斯·哈利和詩人道格拉斯·安斯利敘舊。美麗而偉大的埃倫·特裡經常來劇院。她很喜歡孩子們,帶她們去動物園玩。慈祥的亞歷山德拉王后陛下也兩次賞光來包廂看我們的演出。英國的許多貴婦人也曾來觀看我們的演出。

曼徹斯特公爵夫人提出建議,說我的願望有可能在倫敦實現,我的學校有可能得到那裡的支持。為此她把我們所有的人都邀到她在泰晤士河畔的鄉間別墅,在那裡我們又一次給亞歷山德拉王后和愛德華國王表演了舞蹈。起初,我滿懷希望,以為建立舞蹈學校的願望就要在英國實現了。可結果還是空歡喜一場。要實現夢想,現在既沒有場地也沒有資金。

和往常一樣,我們花銷巨大。銀行存款很快告竭,我們的學校又被迫搬回了格林瓦爾德。與此同時,我與查爾斯·弗羅曼簽訂了一份到美國各地巡迴演出的合同。

為此我不得不又與大家分開了,我的學生、伊麗莎白、克雷格以及我的孩子,這對我來說是很大的犧牲。我的女兒迪爾德麗快一歲了,她金髮碧眼,臉蛋兒紅潤,非常招人喜歡。

美國百老匯著名經紀人查爾斯·弗羅曼

美國百老匯著名經紀人查爾斯·弗羅曼7月的一天,我終於獨自乘上一艘巨輪去了紐約——自從我們搭乘一艘運牲口的船離開那兒,至今已經8年。現在,我已聞名歐洲了,創建了一門藝術,建立了自己的學校,還生了孩子,也算功成名就。可是從經濟方面來說我還跟以前差不多。

查爾斯·弗羅曼是個了不起的經紀人,但他沒有認識到,我的藝術從本質上講不適於商業演出,它的吸引力是有針對性的。他讓我在炎熱的八月天登台表演,企圖在百老匯一炮打響,但結果卻徹頭徹尾地失敗了。那幾天晚上天氣酷熱(溫度有華氏90多度),來的觀眾很少,而他們對我的表演不知所以,並不喜歡我的演出,連評論也少之又少。總之,我感覺回祖國演出是個大敗筆。

有一天晚上,當我灰心喪氣地坐在化妝室裡的時候,突然聽到一聲親切悅耳的問候。抬頭一看,只見在門口站著一個人,他個頭不高可身材很好,一頭棕色的卷髮,滿臉迷人的微笑。他誠懇地向我伸出手,對我的表演大加讚揚,並說我的藝術對他產生了很大的影響。我頓時感到不虛此行。這人就是美國偉大的雕塑家喬治·格

雷·巴納德。從那以後,他每天晚上都來看我演出,而且還常邀集一幫畫家、詩人和其他朋友同來。其中有和藹可親的主持人、劇作家大衛·貝拉斯科、畫家羅伯特·亨利和喬治·貝洛斯、派西·麥凱、馬克斯·伊斯曼等等,簡直可以說紐約格林威治村所有的青年革新派

都來過。至今我還記得住在美國著名雕塑家喬治·格雷·巴納德華盛頓廣場南面一個塔形建築裡的好得形影不離的三位詩人:羅賓遜、托倫斯和穆迪。

他們的到來極大地振奮了我的精神,也抵消了紐約觀眾的冷漠無知對我造成的傷害。就在那時,巴納德想給我塑一座舞蹈的雕像,取名叫《美國在舞蹈》。沃爾特·惠特曼曾說過:「我聽見美國在歌唱。」

10月的一天,在一個紐約特有的秋高氣爽的晴朗的日子,我和巴納德一起站在他位於華盛頓高地的工作室外的一座小山崗上,俯視著鄉村的景色,我伸開雙臂喊道:「我看見美國在跳舞。」這就成了巴納德對塑像的基本構思。

我常在早晨去他的工作室,帶著一個裝有午餐的小籃。我們一起暢談在美國復興文藝的設想,度過了許多美好的時光。

我們之間漸漸擦出了火花。對於我自己來說,是願意把全部身心獻給塑造《美國在舞蹈》這一偉大雕塑的任務的,可是巴納德則是那種把美德看得至高無上的人。任我激情澎湃也絲毫不能改變他那執著的宗教虔誠。因此,他的大理石雕像既不冷漠,也不嚴峻。我只是瞬間的過客,而他才是永恆的,所以我渴望通過他的天才塑像而不朽。我和我身上的每一個細胞,都渴望成為這位雕塑家手中任其擺佈的黏土。

我是一名舞蹈家,而巴納德卻堪稱是一位魔術師,能通過流暢舒展的節奏捕捉到舞蹈本質,把稍縱即逝的閃電變成永恆的瞬間。

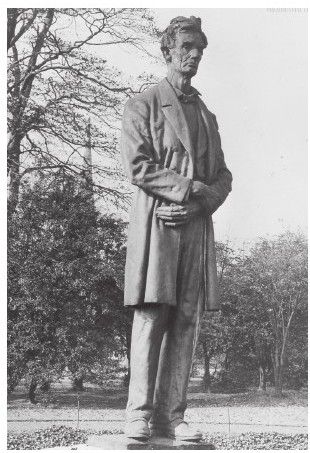

《美國在舞蹈》雕塑最初發展良好,可惜並沒能走到最後。不久,因為他妻子突然病倒,雕塑工作不得不停止。我曾希望成為他的不朽之作,可是激勵巴納德為美國創作出不朽傑作的不是我,而是亞伯拉罕·林肯,他的塑像現在還莊嚴地聳立在西敏寺教堂前幽靜的花園裡。

在百老匯演出失敗後,查爾斯·弗羅曼想去一些小城鎮巡迴演出。可這次巡迴演出安排得非常糟糕,比在紐約的演出還要慘。最後我沉不住氣了,就去找查爾斯·弗羅曼,發現他正為賠了那麼多錢而心神不安。「美國不理解你的藝術,」他說,「你的藝術完全高出他們的欣賞能力,他們永遠不會理解你的藝術。你還是回歐洲吧。」

林肯總統雕像,巴納德的不朽傑作

林肯總統雕像,巴納德的不朽傑作本來我同弗羅曼曾簽過巡迴演出6個月的合同,合同上規定,不管盈利與否都要完成6個月的演出。但是,他這麼說讓我自尊心深受傷害,對於他的違約行為我十分鄙夷,便當著他的面撕毀了合同。我說:「這下你放心了,你一點責任都沒有。」

巴納德一直說我是美國藝術的驕傲,又說美國不能欣賞我的藝術,他很遺憾。在他的提議下,我決定留在紐約,在藝術大廈租了一間工作室,掛上藍色幕簾,鋪上地毯,每天晚上給詩人和藝術家們表演舞蹈,並創作了一些新作品。

對於我在那個時期夜晚的表演,1908年11月15日的《太陽報》週日增刊曾刊登了一篇文章報道稱:

她,伊莎朵拉·鄧肯,腰部以下裹著一小件有中國刺繡的絲織服裝。她那黑黑的短髮捲曲著,編成了一個鬆散的髮結,自然地垂在身後和臉頰兩旁,就像聖母一樣……她的鼻子微微上翹,眼睛是藍灰色的。關於她的許多報道都說她身材高大,體態優美——就像一件藝術精品,可實際上她只有5英尺6英吋高,體重125磅。

四周亮起了淡黃色的燈光,演出大廳的天花板的中心,有一個黃色的圓盤似的燈發出幽幽光暈,色彩效果非常完美。鄧肯小姐上台先表示歉意,說用鋼琴伴奏不太協調。「這樣的舞蹈不需要音樂,」她說,「只可以用潘神在河邊折段蘆葦吹出來的音樂,或者用一隻長笛或是牧人的短笛之類的樂器就足夠了。其他的藝術——繪畫、雕塑、音樂、詩歌等,都已經遠遠地超越了舞蹈的發展水平,舞蹈實質上成了一門失傳的藝術,如果想把舞蹈與另外一種比它先進的藝術——比如音樂——和諧搭配,是非常困難且難以協調的。我願傾畢生的精力在舞蹈上,就是為了復興這門失傳的藝術。」

開始講話的時候,她是站在靠近正廳的詩人們的座位那兒,而當她講完時,卻到了房間的另一頭了。簡直不知道她是如何到那裡去的,這不由得讓人想起她的朋友埃倫·特裡,她對於空間也漫不經心。

她再也不是一個疲憊不堪、滿臉憂愁的女主人了,而是像一個從破碎的大理石中自然誕生出來的異教的精靈,似乎那就是她要在這個世界上做的最平常的事情。她像是海洋女神伽拉忒亞,因為伽拉忒亞在剛解放出來的時候,一定是跳著舞的;又像是披頭散髮的月桂之神達佛涅,在德爾斐的小樹林裡狂奔,逃避著阿波羅的追逐。當她的頭髮披散開來時,這個形象就會湧入你的腦海中。

難怪這些年來,她厭倦了站在埃爾金大理石上供英國貴族開心,還要承受那些將信將疑的挑剔目光。現在,展現在人們面前的是一列列塔納格拉的陶俑,是雅典娜神廟的隊列,是骨灰甕和墓碑上那頭戴花冠的悲情女神,是酒神節上狂歡的少女。表面上你是在看她跳舞,實際上你不是看鄧肯,而是在欣賞人類天性的全景表現。

鄧肯小姐承認,她的整個一生都在努力回到遙遠的古代,去發現迷失在時光迷宮裡的淳樸自然。

「在那個我們稱之為異教的遠古時代,每一種感情都有其相應的表達動作,」她說,「靈魂、身體與思想和諧統一。看看那些雕塑家捕捉到的希臘男子和少女們的魅力吧,簡直不像是人工雕鑿出來的冰冷的大理石,從他們嘴唇微張的樣子,你便知道他們要講什麼,即使他們不開口,也沒有什麼關係,因為你也能知道他們想說什麼。」

然後,她止住話頭,又變成了一個舞蹈的精靈、一座琥珀色的雕像,一會兒舉起酒杯向你敬酒,一會兒把玫瑰花拋向雅典娜的神盆,一會兒又暢遊於愛琴海紫色的波峰浪尖上。這時,詩人們津津有味地看著她,預言家則意味深長地捋起了鬍鬚,不知是誰輕輕地吟起了約翰·濟慈的《希臘古甕頌》中的片段:

前來祭奠的人是誰

啊,你所知道的事情,就是你的全部需要

《藝術》雜誌的編輯瑪麗·范頓·羅伯茨滿懷激情地說出如下一段話,鄧肯小姐認為這是對她的創作的評價中最令人滿意的總結:

「當伊莎朵拉·鄧肯小姐跳舞的時候,你的思緒和精神會回到那混沌初開的遠古時代,回到這個世界的最初時期。那時,人類偉大的靈魂在美麗的身體上找到了自由表達的手段,動作的韻律和音樂的旋律和諧統一,人體的動作與風與海的運動和諧統一,女人手臂的擺動就像玫瑰花瓣的開放,而她的腳落在草地上就像樹葉翩然著地。當所有的熱情,宗教的、愛情的、愛國的、拋棄的和追求的熱情,和著古絃琴、豎琴或鈴鼓的節奏完全展露的時候,當男人和女人們在他們的壁爐和眾神前,或者滿懷幸福地歡樂在森林中或大海邊,以宗教式的狂熱情不自禁地舞蹈的時候,那一定是人類靈魂中所有的強烈的、巨大的及美好的激情盡情傾瀉的時候,它們出自靈魂,用形體表現出來,與整個自然融為完美統一的整體。」

幸好我聽從巴納德的建議,留在了美國。有一天,有個人來到我的工作室,正是因為他,我才最終為美國觀眾所認可。他就是沃爾特·丹羅希。他曾在克萊特里昂劇院看過我用舞蹈演繹貝多芬第七交響曲,雖然當時伴奏樂隊很糟糕,但他卻清楚,如果換成他那支優秀的樂隊,再加上他傑出的指揮藝術,這支舞蹈將會極具藝術感染力。小時候所學的鋼琴和音樂創作理論一直留在我的潛意識中,因此,每當我閉上雙眼靜靜地躺著的時候,我就會清晰地聽見整個管絃樂隊的演奏,就像在我的眼前一樣。這時,我看到每一種樂器都以一位天神的模樣,在音樂中盡情地舞動著。這個影子似的管絃樂隊總是在我的腦海中不斷地跳動。

丹羅希建議我12月份在大都會歌劇院連續演出,我欣然同意了。

結果果然賣座。第一場演出時,查爾斯·弗羅曼想訂一個包廂,令他意想不到的是,劇院裡的所有席位已經被搶訂一空。這足以證明,環境對藝術家的影響有多大。埃莉諾拉·杜絲首次在美國巡迴演出的時候也是這種情況。因為事先安排得不好,她演出時劇場裡幾乎空無一人,於是她覺得美國人永遠也不會理解她的藝術。但是,當她1924年重返美國的時候,從紐約到舊金山,每到一地她都受到熱烈的歡迎,原因其實很簡單,因為莫裡斯·傑斯特真正理解她的藝術。

沃爾特·丹羅希,美國著名音樂指揮家、作曲家

沃爾特·丹羅希,美國著名音樂指揮家、作曲家我非常自豪的是,我的巡演一直是在著名的沃爾特·丹羅希指揮的一個由80人組成的大樂隊陪伴下進行的。這次巡演非常成功。的確,我同丹羅希非常默契,當我站在舞台的中央開始跳舞時,好像身上的每一根神經都與這個管絃樂隊和這位傑出的指揮家渾然一體。

這個管絃樂隊帶給我的喜悅簡直難以言表。看到丹羅指揮棒一揮,我內心深處就會猛然湧起所有樂器聯合奏出來的交響和弦。強有力的迴響震撼著我的全身,而我則成了一個集中表現的工具,來展示布倫希爾德被西格弗裡德喚醒時的歡樂,和伊索爾達在死亡中追求完美的靈魂的愉悅。我的舞姿激越澎湃,就像風中的帆,推動我一直向前。我感到身體內有一種強大的力量,它在音樂的指揮下,流遍了我的全身,試圖尋找一個迸發的出口。這種力量有時非常猛烈,震撼著我的心,讓我感到心將爆裂,末日將要來臨;有時它又變得很陰沉,令我突然悲從中來,我昂首舉臂,面向蒼天,卻呼天天不應。我常常獨自沉思,稱我是舞蹈家是個多麼大的錯誤啊,我不是舞蹈家,我是傳遞樂隊感人至深的表現力的磁心。我心靈深處發射出熾熱的射線,把我與發出生命顫音的激盪的樂隊融合在了一起。

樂隊裡有一位長笛手,他表演的《俄耳甫斯》裡歡樂精靈們的那段獨奏,簡直像仙樂一般動聽,我常站在台上一動不動地靜聽,淚水奪眶而出。由於我太癡迷於藝術,所以每當傾聽他的演奏或者小提琴悠揚的聲音,傾聽那位傑出的指揮家鼓舞整個樂隊演奏出的響徹雲霄的協奏,我常會這樣控制不住自己的感情。

我和丹羅希很有默契,他的每一個手勢,都會馬上在我身上激發出與之呼應的顫動。每當他在漸強樂句上提高音量,我的內心也會激情高漲,把每個音符都會轉換成更加猛烈的舞步,整個身心都與他一起和諧地跳動。

有時,我俯視舞台下面,會看見俯身在樂譜上的丹羅希巨大的額頭。這時,我就會覺得我的舞蹈確實像雅典娜的誕生,全副武裝地從宙斯的頭顱中誕生。

除了思念親人,這次在美國的巡演真是快樂極了。當表演貝多芬的第七交響曲時,我想像著跟我的學生一起在台上跳舞。所以,現在的快樂還不是最終的完美。也許生活中本來就沒有完美,只有希望。伊索爾達情歌的最後一個音符似乎是完美的,但那意味著死亡的來臨。

在華盛頓,有幾位部長對我的舞蹈嚴加指責。

後來有一次日場演出,羅斯福總統出人意外地親臨劇場,來看我的表演。看來他對我的表演很滿意,每一個節目結束後他都帶頭鼓掌。後來他在給朋友的一封信中這樣寫道:

對伊莎朵拉讚賞有加的羅斯福總統

對伊莎朵拉讚賞有加的羅斯福總統不知道這些部長們在伊莎朵拉的舞蹈裡能找到什麼有害的東西,在我看來,她像一個天真無邪的孩子,跳著舞穿過沐浴在晨曦中的花園,去採摘自己想像中的美麗的花朵。

報紙登載了羅斯福總統的這段話,那些衛道士很是羞憤。這對我的巡演真是很大的幫助。事實上,整個巡演都非常愉快和順利。沃爾特·丹羅希是最優秀和迷人的指揮和合作夥伴。他身上有典型的大藝術家的氣質。休息的時候,他會大吃一頓,然後彈上幾個小時的鋼琴,從來不知疲倦;而且,他總是和藹悅人。

回到紐約後,我得知多了一大筆銀行存款,非常滿意。要不是總掛念著孩子和我的學校,我真想就在美國一直待下去。一天早晨,在碼頭上,告別了瑪麗、比利·羅伯茨以及我的詩人和畫家們之後,我返回了歐洲。