在貝勒維,愉快的一天從早上就開始了。聽著一雙雙小腳跑過走廊,一個個童音齊聲歌唱,下樓後,就看見她們都在舞蹈教室。她們一看見我,就高聲問候早安。在這樣的氛圍裡,我忘記了憂傷。只是偶爾我會想起我的兩個孩子而黯然神傷,回房間哭過之後,我會重新振作。我每天給她們上課,她們是我活下去的動力。

公元100年,羅馬的一座山上有一所羅馬神父舞蹈學院。學校裡的學生都來自最顯赫的貴族家庭。他們身體裡流淌著歷經數百年的純正貴族的血。他們學習文學和哲學的所有課程,但最主要的還是學習舞蹈。他們一年四季都會去劇院表演。每當需要演出的時候,他們就從山上下來,進入羅馬城,參加特定的儀式,在公眾面前跳舞,淨化他們的靈魂。這些男孩跳得如此歡快、熱情和純潔,感染和昇華了觀眾們的內心世界,就像良藥之於病人。我創辦學校的初衷,就是想重振這樣的表現方式。我相信,位於巴黎近郊的「衛城」山上的貝勒維,也會像羅馬神父舞蹈學院那樣,對巴黎及其藝術家們起到重要的影響作用。

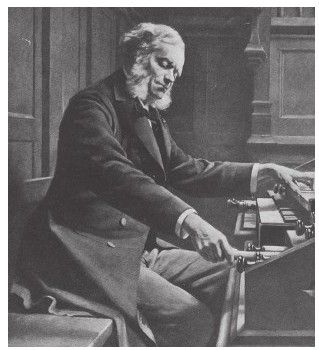

賽薩爾·弗蘭克,法國風琴手、鋼琴家、作曲家

賽薩爾·弗蘭克,法國風琴手、鋼琴家、作曲家每週都會有一群藝術家帶著素描本來到貝勒維。我的學校已經成為激發靈感的源泉之地,而今存在的數百幅素描作品和許多舞者模型,就是藝術家們當年在我的學校獲得靈感創作的。我希望通過這所學校,藝術家和模特之間也許可以建立起一種全新的理想關係。我的學生們隨著貝多芬或者賽薩爾·弗蘭克的音樂舞動,再現希臘悲劇中的歌舞隊風貌,吟誦莎士比亞的作品;她們以自身的魅力宣告模特不再是可憐巴巴地呆坐在藝術家工作室裡的默默無語的傢伙,而是以生命的最高形式呈現的生動、活潑的完美典範。

為了更好地實現我的理想,洛亨格林打算拾起曾經夭折的興建劇院的計劃,在貝勒維的山上建一座劇院。根據洛亨格林的設想,這座劇院將成為一座節日劇院,巴黎人在重大節慶日都會前來,而且劇院將擁有自己的交響樂團。

他再一次叫來了建築師路易斯·蘇,再一次在圖書室裡豎起了長期無人問津的劇院模型,還把地基規劃好了。在這座劇院裡,我希望我的夢想能夠成真,讓音樂、悲劇和舞蹈藝術以最純粹的形式結合起來。在這裡,穆內·蘇利、埃莉諾拉·杜絲和蘇珊娜·戴斯普裡斯可以上演《俄狄浦斯王》、《安提戈涅》或者《伊萊克特拉》,我的學生們可以充當歌舞隊。在這裡,我還可以舉辦貝多芬百年慶典,與眾多學生一起表演他的《第九交響曲》。我幻想有一天,孩子們會像雅典娜或者潘神那樣從山上走下來,穿過河流,來到巴黎榮軍院,隨後繼續她們神聖的旅程,直至羅馬萬神殿,在那裡紀念某位偉大的政治家或者英雄。

我每天都會花數小時給孩子們授課。有時候太累了,站不動了,我就躺在沙發上,揮動著手和胳膊來教她們。我似乎具有神奇的教學能力,只要向孩子們伸出雙手,她們就能舞動起來。我甚至覺得,與其說我在教她們跳舞,不如說我為她們開闢了一條道路,舞蹈的精神就這樣順著這條道路深入她們的靈魂深處。

我們計劃排演歐裡庇得斯的《酒神女祭司》。我的哥哥奧古斯丁扮演劇中的酒神狄俄尼索斯。他對這部劇作瞭如指掌,每天晚上念給我們聽;有時候,他也會念莎士比亞的戲劇或拜倫的《曼弗雷德》。鄧南遮對我的學校很感興趣,常常過來跟我們一起吃午飯或晚飯。

來自初期學校的那一小批學生已經長成亭亭玉立的姑娘了,她們協助我教導年紀尚小的孩子們。看著她們身上發生如此巨大的變化,看著她們那麼自信、那麼熟練地將我的教學傳遞下去,我不由得感慨萬千。

然而,1914年7月,我們經歷了一場暴風雨。我感覺到了,孩子們也感覺到了。當我們站在露台凝視著巴黎城的時候,孩子們常常沉默不語、悶悶不樂。天空中,一片片的烏云云集起來;地面上,神秘的氣團似乎懸浮不動了。我感覺到了,我肚子裡的孩子似乎也感覺到了,他越來越安靜,不像先前那兩個孩子般充滿力量。

我覺得,為了消解悲哀和痛苦,迎接新生活,我做出太多努力,以致勞累過度。7月的日子在一天天過去,洛亨格林提議把學校裡的相關人員送到他在德文郡的別墅裡度假。於是,一天上午,她們全都聚集了起來,一對一對地過來跟我告別。8月,她們要在海邊度過;到了9月,她們就會回來。她們走後,房子變得異常空蕩蕩了,儘管我百般掙扎,還是陷入了深深的消沉之中。我很累,經常長時間地坐在露台上俯瞰巴黎。我越來越清晰地感覺到,某種來自東方的危險正在逼近。

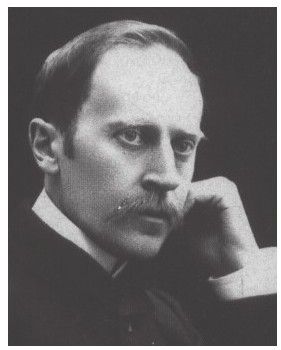

加斯頓·卡爾梅特,法國右翼報刊《費加羅報》主編,因抨擊財政部長卡約的徵稅政策而遭到暗殺

加斯頓·卡爾梅特,法國右翼報刊《費加羅報》主編,因抨擊財政部長卡約的徵稅政策而遭到暗殺一天上午,卡爾梅特遭暗殺的可怕消息傳來,整個巴黎籠罩在不安和恐懼之中。這是一個悲劇事件——是更大悲劇的預兆。卡爾梅特一直是我的藝術和我的學校的忠實擁護者,他的死讓我很震驚、很難過。

我惴惴不安、惶恐憂慮。孩子們不在這裡,貝勒維顯得太寬敞、太安靜了。面對巨大的舞蹈教室,一陣淒切之情湧上我的心頭。為了消解自己的恐懼情緒,我試著安慰自己,想像著寶寶就要出生了,孩子們就要回來了,貝勒維一定會成為活力和歡樂的中心。可是,時間的腳步真是拖沓啊,走得那麼慢。一天上午,當時正在貝勒維做客的朋友博松醫生,臉色蒼白地走了進來,手裡握著一份報紙。我看到大字標題上寫著大公遇刺身亡。隨後,謠言開始紛傳;不久,我們得到了確切消息——戰爭要爆發了。我不由得相信,大事來臨前必會投下陰影。我終於知道了,上個月感覺到的籠罩在貝勒維上空的陰影,原來是戰爭。在我打算復興劇院藝術、籌備能夠帶給大家歡樂和激情的節日活動的時候,另一些力量卻在暗中積蓄,準備將戰爭、死亡和災難拋向人間。唉,面對這些洪流,我個人的力量是多麼渺小啊!

8月1日,我感覺到了臨產前的第一次陣痛。窗戶外,人們叫嚷著動員的消息。天氣燥熱,窗戶大開。我的嘶叫、我的苦難和我的疼痛,與此起彼伏的鼓聲、公告宣讀者的喊聲交纏在一起。

我的朋友瑪麗把一個鋪滿白色棉布的搖籃搬進房間裡。我的目光一直落在搖籃上。我相信迪爾德麗或者帕特裡克就要回到我身邊了。動員令——戰爭——戰爭。戰爭真的會爆發嗎?我迷惑不解。不管怎麼樣,我必須把孩子生出來,可這似乎很艱難。我的朋友博松醫生接到了徵召令,已經離開了。一個陌生的醫生來到我身邊,不停地說:「振作點,夫人。」為什麼要對一個正在經受撕心裂肺的痛苦的可憐女人說「振作點」呢?他要是對我說「忘掉你是一個女人,忘掉你要有尊嚴地承受痛苦,忘掉諸如此類的屁話,忘掉一切,尖叫吧、號叫吧、大叫吧——」倒是會更好些。或者,他仁慈點兒,給我一點兒香檳酒,也很不錯。可是這個醫生頑固得很,完全按照自己的邏輯行事,乾巴巴地說:「振作點,夫人」。護士忐忑不安地站在邊上,不斷地對我說:「夫人,這是一場戰爭——這是一場戰爭。」我想,我的寶寶應該是個男孩,但是他還太小,不可能去參加戰爭。

最終,我聽到孩子的哭聲了——他哭喊著——他降生了。在這糟糕透頂的歲月裡,雖然我經歷了那麼多恐懼和害怕,但是孩子出生的巨大喜悅早已將它們沖刷得一乾二淨。悲哀、痛苦和眼淚,長久的等待和無邊的苦惱,終於得到補償。如果真有上帝存在的話,那麼他肯定是一位偉大的舞台導演。當我懷抱著這個美麗的小男嬰的時候,之前數小時的疼痛和擔心頓時化做了歡樂。

然而,窗外鼓聲依舊,「動員令——戰爭——戰爭」依舊。

「戰爭真的會爆發嗎?」我很迷惑,「關我什麼事?我的孩子在這裡,安全地躺在我的臂彎裡。他們去打仗吧!關我什麼事?」

人類的歡樂總是很自私。就在我的窗外和門外,人聲鼎沸,腳步聲來回不斷——女人們在哭泣——嘶喊——討論著動員令;在房間裡,我懷抱著孩子,竟然還在這場波及甚廣的災難面前感到無比的幸福,而且因為再次感受到孩子在自己的臂彎裡而異常興奮,彷彿自己身處天堂般。

夜幕低垂。我的房間裡擠滿了人,他們來為我懷中的寶寶賀喜。「現在你又可以高興起來了。」他們說。

過了一會兒,他們一個個地告別了,只剩下我和寶寶。我輕聲說道:「你是誰,迪爾德麗還是帕特裡克?你終於回來了。」小傢伙忽然瞪大眼睛看著我,隨後就開始喘氣,似乎窒息了,呼吸變得異常困難,冰涼的唇間發出一聲長鳴。我趕忙呼喚護士,她進來了,看了看,一臉驚慌地抱過寶寶。接著,隔壁的房間裡傳來很大的動靜,嚷著氧氣、熱水……

經過一個小時的痛苦等待,奧古斯丁走進我的房間,說:「可憐的伊莎朵拉,你的孩子,已經死了……」

我相信,在那個時刻,我遭受了人世間最慘烈的打擊。他的死,讓我再一次想起之前兩個孩子的死——就像重新經歷上一次的悲痛那樣——只不過這一次又添加了一層新的悲痛。

我的朋友瑪麗進來了,哭著將搖籃搬走了。隔壁的房間裡傳來鎯頭敲攏著小棺材的咚咚聲。這個小棺材,而今成了我那可憐的寶寶的永久搖籃。鎯頭的咚咚聲,似乎將徹底絕望的最後音符敲進我的心裡。我躺在床上,心痛欲裂,衰弱無力,淚水、奶水夾雜著鮮血一起流了出來。

一位朋友來看我,說:「你個人的悲痛算得了什麼?戰爭已經要了數百人的性命,傷的傷,死的死,很快就會從前線送回來。」這麼看來,似乎只有把貝勒維騰出來做醫院才算合理。

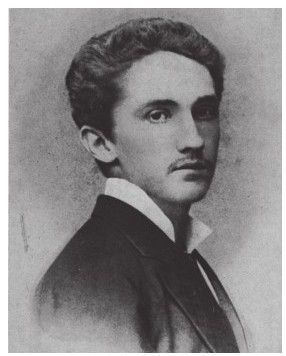

羅曼·羅蘭,法國思想家,文學家,批判現實主義作家、音樂評論家和社會活動家

羅曼·羅蘭,法國思想家,文學家,批判現實主義作家、音樂評論家和社會活動家在戰爭期間,人人都表現出同樣的激情。人們因為同仇敵愾的消息而振奮不已,因為讓數英里的鄉村和墓地毀於一旦而情緒高漲,誰能說是對還是錯呢?當然,在如今看來,這種激情毫無意義,可是我們又怎麼能妄下斷言呢?羅曼·羅蘭坐在瑞士,那顆發白的、沉思的頭顱首先想到的是:有人詛咒戰爭,有人期待戰爭。

不管怎麼樣,從戰爭爆發的那一刻開始,我們每個人都慷慨激昂,甚至連藝術家都在說:「藝術算什麼?小伙子們在浴血奮戰,士兵們在浴血奮戰——藝術算得了什麼?」如果當時我足夠有智慧的話,就應當這麼回答:「藝術比生命更偉大,就應該留在工作室裡創作我的藝術。」可是,我隨波逐流,頭腦發熱地說:「把這些床都搬走,把這所為藝術而建的房子拿去用吧,把它改造為醫院,救死扶傷吧。」

一天,兩個擔架員走進我的房間,問我要不要看看我的醫院。我還不能走路,他們用擔架抬著我走過一個又一個房間。我看見每個房間裡關於酒神女祭司、舞動的農牧神、寧莢女神們以及森林之神的淺浮雕都被取了下來,漂亮的帷簾和窗簾也都被取了下來。代替淺浮雕的,是天主教商店供應的廉價的耶穌基督雕像。黑色的耶穌基督,金色的十字架,這種雕像在戰時被批量生產和出售。我心想,那些可憐的傷兵甦醒後第一眼看到是這些房間的本來面目,應該會更加開心吧。為什麼要讓他們看著黑色的耶穌基督被釘死在金色的十字架上的可憐樣子呢?這種畫面,多讓人鬱悶啊!

進入那間寬敞的舞蹈教室後,我看到藍幕布不見了,一排又一排簡易的小床擱在裡面,等待著傷員們。我的圖書室原本擺著很多圖書,詩人們可以站在書架旁汲取知識,而今已經變成了手術室,等待著傷員們。我的身子很虛弱,親眼所見的一切讓我很受打擊。我覺得狄俄尼索斯被徹底擊垮了。這是耶穌基督受難後的天下。

此後不久的一天,我聽到擔架員沉重的腳步聲,這是他們第一次抬傷員進來了。

貝勒維!我的「雅典衛城」,你本該是靈感的源泉,是一所讓人在哲學、詩歌和美妙的音樂的啟迪下享受更高層次的生活的學校。從那天開始,藝術與和諧消失了,所有的牆壁都聽到了我最初的哭喊——受傷的母親的哭喊,以及被這個世界的戰鼓聲嚇怕的寶寶的哭喊。我的藝術殿堂變成了殉道者的骷髏地,並最終演變成血腥的傷痛和死亡的停屍房。我曾經在這裡聆聽仙樂飄飄,如今只聽到痛苦的呻吟和喊叫。

第一次世界大戰中的士兵

第一次世界大戰中的士兵蕭伯納說過,只要人類還在折磨、屠殺動物,習慣吃它們的肉,戰爭便永不停息。我認為,所有心智健全、深思熟慮的人,都會同意他的觀點。我的學校裡的孩子們都是素食者,每天以蔬菜和水果為食,長得健健康康、美麗動人。有時候,當我聽到傷員們的哭喊聲的時候,我會想到動物們在屠宰場裡的嘶喊聲。我覺得,正因為我們在折磨這些毫無反抗能力的可憐的生靈,上帝才會懲罰我們。誰會喜歡戰爭這種可怕的東西呢?可能是那些肉食者吧。他們捕殺過,感受到捕殺的慾念——捕殺飛禽、動物,捕殺溫順、弱小的鹿,捕殺狐狸……

穿著血淋淋的圍裙的屠夫,煽動著流血和殺戮。為什麼不呢?割斷一頭小牛的喉管,與割斷我們的兄弟姐妹們的喉管相比,不過是半斤八兩的差別而已。在我們自身仍然是遭到屠殺的動物們的活墳墓的時候,如何指望這個地球變成理想樂土?

我可以走動後,便與瑪麗離開了貝勒維,前往海邊。我們穿過戰區,當我報上自己的名字時,他們給予我們最高的禮遇。執勤的哨兵說:「是伊莎朵拉,讓她通行。」這話是我得到的最高榮譽。

我們去了多維耶,住在諾曼底酒店。我很疲倦,又有病在身,能夠找到這麼一個休息場所自然欣喜萬分。可是,幾個星期過去了,我仍然處於疲憊不堪的消極狀態,連去海邊呼吸清新空氣的力氣都沒有。最後,我實在是覺得自己病得不輕了,派人去醫院請醫生。

羅伯特·德·孟德斯鳩,法國唯美主義者、象徵主義詩人

羅伯特·德·孟德斯鳩,法國唯美主義者、象徵主義詩人令我驚訝不已的是,醫生居然不願意過來,只避重就輕地推托了。我在諾曼底酒店裡飽受疾病的折磨,沒有人看護我,我也沒有心思展望自己的未來。

那時候,諾曼底酒店是很多巴黎名流的避難所。我們隔壁房間住著貝羅迪埃伯爵夫人,以及她的客人羅伯特·德·孟德斯鳩伯爵。孟德斯鳩伯爵是一位詩人,我們時常在晚飯後聽到他用柔和的假音朗誦自己的詩歌。在戰爭和屠殺的消息紛至沓來的日子裡,聽他情緒高昂地頌揚美的力量,實在是一件美妙的事情。

薩夏·吉特裡也是諾曼底酒店的臨時住客。他腦子裡裝著源源不斷的奇聞逸事,每天晚上都會待在大廳裡講故事,逗大家開心。

只有在信使從前線送來悲慘的消息時,我們才清楚地意識到自己正處在不幸的年代。

我很快就對這樣的生活感到厭倦了。我病得太厲害,沒辦法遠行,只好租了一套帶傢俱的別墅。別墅的名字叫「黑與白」,裡面所有的東西,從地毯到窗簾再到傢俱,顏色不外乎黑與白。我當初覺得它別緻,所以租下了,殊不知住進去以後會有多壓抑。

就這樣,我離開了貝勒維,那個承載著我的學校、我的藝術、我未來的新生活的地方,來到這幢海邊的黑白兩色的小房子,煢煢孑立、疾病纏身、了無生氣。最糟糕的也許還是疾病。我根本沒有力氣到海邊走一走。秋天隨著9月的暴雨來了。洛在信中對我說,他們已經將我的學校的師生送去了紐約,希望在那裡找個地方躲避戰爭。

一天,我尤為抑鬱,便去了醫院,找那位曾經拒絕給我看病的醫生。我看到了一個身材矮小、留著黑鬍子的男人,他一見到我就轉過身去,似乎要躲開。是我的錯覺,還是他真的不想見我?我走上前,說:「醫生,我叫你給我看病,你為什麼不理不睬?你難道不明白我是真的病了,非常需要你嗎?」

他結結巴巴地找了幾個理由,臉上仍然是那副令人費解的表情。最終,他承諾第二天來看我。

第二天上午,秋日的暴雨下起來了。大雨傾盆,浪濤洶湧。醫生如約來到我的「黑與白」別墅。

我坐在那兒,試圖點燃柴火,卻無濟於事,倒是讓煙囪不斷地冒出黑煙來。醫生給我把了脈,照例問了我一些問題。我跟他坦陳了發生在貝勒維的那件事——孩子的死以及我的悲痛。他繼續盯著我,神情變得恍惚。

突然,他抱住我,安撫我。

「你的身體沒有病,」他大聲說,「你只是靈魂病了——你需要愛。唯一能夠治癒你的良方就是愛,愛,更多的愛。」

孑然一身、疲憊不堪、悲慟不已,這種熱烈而真摯的關懷讓我心生感激。我迎向這位陌生的醫生的目光,從中讀出了愛的信息。我用受傷的靈魂和疲憊的身體所積聚的全部悲淒的力量來回報他的愛。

每天,他在醫院忙完後,就來到我的別墅。他告訴我當天可怕的經歷,傷者的痛苦以及通常是徒勞無功的手術——這場恐怖的戰爭裡的所有恐怖的事情。

有時候,我陪他去醫院值夜班。這座位於卡西諾的大醫院正在沉睡,只有中央的夜燈亮著。到處都是輾轉難眠的將士,不斷發出痛苦的歎息和呻吟。他從一張病床走向另一張病床,說些安慰的話,給點喝的,或者打一針珍貴的麻藥。

在這些艱難的白日和可憐的夜晚過後,這位陌生的男人需要愛和激情,一種狂熱的、淒楚的愛和激情。熾烈的擁抱和瘋狂的愛撫讓我的身體恢復了健康。現在,我又能夠到海邊散步了。

一天晚上,我問這位陌生的醫生,為什麼我頭一次叫他給我看病的時候,他不肯過來。他沒有回答我的問題,眼裡流露出一種極為痛苦和悲哀的神色,這令我不敢再追問下去。但是,我的好奇心與日俱增。這裡面肯定有什麼秘密。我覺得,他之所以不願意回答我的問題,應該是跟我過去的生活有某種關聯。

11月1日,死者的祭日。我站在別墅的窗前,注意到花園裡有一塊用黑色石頭和白色石頭圈起來的地,看起來簡直就像兩座墳墓。此情此景,頓時讓我陷入了胡思亂想之中,直到我害怕得渾身哆嗦。的確,我似乎陷入了一張由死亡和痛苦交織的羅網中,要麼一整天都關在別墅裡,要麼在而今已經變得寒冷的寂寞沙灘上晃蕩。一列接著一列的火車來到多維耶,車廂裡塞滿了重傷或垂死的人,場面非常慘烈。這個曾經站在流行前沿的城市,上一個社交季節的爵士樂和歡笑聲還沒有退盡,如今卻成為受難者的寄居地。我越來越淪落為抑鬱的獵物,安德魯的激情也在不可思議的熾烈中變得更加晦澀。每當他用絕望的眼神看著我,我就會覺得他正在恐怖的記憶裡掙扎。他常常這樣回答我的問題:「你知道一切後,我們也就結束了。你不應該問我。」

一天夜裡我醒來,發現他正彎著身子看我的睡相。他眼裡的絕望可怕極了,我再也無法忍受下去。

「告訴我吧,」我乞求道,「這該死的秘密,實在讓人受不了。」

他朝後退了幾步,低下頭看著我——他矮小體寬的身形,留著黑鬍子。

「你真的不記得我了?」他問。

我看著他。迷霧散去。我驚呼了一聲。我記起來了。那個可怕的日子。那位進來給我希望的醫生。那位努力挽救孩子們的醫生。

「現在你知道了,」他說,「知道了我內心的痛苦。你沉睡的時候,多麼像躺在那裡的小姑娘啊!我竭盡全力想要救活她——連續幾個小時,我試圖用自己的嘴給她輸送氧氣——輸送我的生命——通過她的可憐的小嘴——給她我的生命……」

他的話讓我更加悲傷。而他的傷痛,似乎一點都不比我少。

從那晚開始,我開始愛上他了。但是,隨著我們對彼此的愛和慾望的加深,他的幻覺也越來越厲害了。直到有一天晚上醒來時,我再一次看到他那雙悲哀的眼睛正盯著我。我真怕他的幻想會令我們兩個都崩潰。

第二天,我沿著海灘往前走,越走越遠,突然生出一種慾念,再也不回那棟讓人悲痛的「黑與白」別墅,遠離令我窒息的愛情。天色漸漸暗下來,我才想到該回去了。走在冷的潮水裡,就想這麼徑直走進大海,一了百了。既然無法在藝術中、在新生命的誕生中以及在愛情中獲得慰藉,我就選擇逃避。然而每一次逃避都徒勞無功。

回別墅的途中,我遇到了安德魯。他看到我心神恍惚時掉在沙灘上的帽子,還以為我想不開投海了,於是急匆匆地順著沙灘尋了幾英里,直到看見我活生生地出現在他面前,他放聲大哭,如嬰孩一般。我們一起走回別墅,互相安慰。同時,我們意識到,想要使彼此都保持清醒,必須得分開。我們的愛帶著可怕的魔咒,要麼死亡,要麼瘋掉。

這時又發生了另外一件事,更加使我痛苦。我讓貝勒維的人給我寄一些暖和的衣服過來。一天,有人將一箱衣服送到了我的別墅。然而,給我寄衣服的人犯了一個錯誤:竟然把以前迪爾德麗和帕特裡克的衣服寄了過來。當它們再一次呈現在我面前的時候,我忍不住悲號,正如我看見他們躺在那裡死了的時候所聽到的自己的悲號——陌生的、長久的、淒絕的悲號,彷彿一頭受傷的動物臨死前發出的哀號。

安德魯回來的時候,我已經昏倒在箱子旁,懷裡抱著那一堆小衣服。他將我抱到隔壁的房間,藏起了箱子。從此以後,我再也沒有看到過它。