1495年10月~1498年3月

新國王繼承了葡萄牙阿維斯王朝根深蒂固的救世主般的命運。他出生於耶穌聖體節,獲得的教名是非常光輝的「曼努埃爾」,意思是「上帝與我們同在」。他認為自己獲得王位,自有神秘不可測的天意。他二十六歲,圓臉,胳膊長得不合比例,一直垂到膝蓋處,讓他看上去有點像猿猴。他能夠登上寶座,實在是出人意料:六個人先後死亡或被流放,包括若昂二世之子阿方索神秘的騎馬事故和曼努埃爾一世自己的兄長迪奧戈被若昂二世殺害,才讓他繼承大統。他認為自己成為君主,是因為上帝選擇了他。

15世紀末,基督降生一千五百週年快到的時候,全歐洲的人都感到世界末日彷彿要降臨了。伊比利亞半島尤其如此,穆斯林和猶太人被逐出西班牙被認為是一個預兆。在這種氣氛下,曼努埃爾一世相信,並且其他人也鼓勵他相信,他必然要成就偉大的事業:消滅伊斯蘭教,將基督教傳播至全球,並且由一位世界君主來統治天下。「西歐的所有君主當中,」航海家杜阿爾特·帕謝科·佩雷拉寫道,「上帝只選擇了陛下。」[1]蕞爾小國葡萄牙完全可能成就不世功勳,因為《聖經》裡面寫道:「那在後的將要在前,在前的將要在後了。」[2][3]

曼努埃爾一世國王是一位世界性君主,最上方的箴言為「仰仗天堂的上帝,與人間的你」。他的一側是王室紋章,上有五個盾形徽章,右側是渾天儀,它象徵著葡萄牙探索世界的遠航

印度計劃在若昂二世統治末期有所鬆懈,而在曼努埃爾一世登基後成為他夢想實現的途徑。曼努埃爾一世相信,他繼承了自己叔祖「航海家」恩裡克的衣缽。自君士坦丁堡陷落以來,基督教歐洲越來越覺得自己受到封堵壓制。曼努埃爾一世的目標是繞過伊斯蘭世界,與祭司王約翰和傳說中在印度的基督徒群體會合,控制香料貿易,並摧毀開羅的馬穆魯克蘇丹的財富。在他登基後的最初幾個月,他就已經開始醞釀一個雄心勃勃的地理戰略設想,假以時日,它將會讓葡萄牙人稱霸全球。這個計劃是以十字軍聖戰的精神設計的,但也有物質的層面:不僅要從馬穆魯克王朝手中攫取貿易,還要取代威尼斯人,成為東方奢侈品的貿易中心。所以,他的計劃既是帝國主義的,也是宗教和經濟的。就是抱著這樣的精神,曼努埃爾一世開始集合人馬,向東印度進發。由於他們缺少詳細的知識,所以東印度只是一個定義含糊的空間,在歐洲人的想像裡可能囊括整個印度洋和所有種植香料的地方。

不過,這個計劃並沒有得到大家全心全意的支持。1495年12月,也就是曼努埃爾一世登基幾周之後,他召開會議商討此事。貴族階層強烈反對。他們曾受到若昂二世國王的欺壓,並且認為這樣長途的冒險沒有什麼光榮,且風險巨大,而在咫尺之外的摩洛哥開展聖戰能夠輕鬆得到報償。曼努埃爾一世在統治期間有時會顯得優柔寡斷和躊躇不決,但他有時也非常專斷。他宣稱自己繼承了探索新土地的責任,並運用自己神聖的使命感去壓倒一切反對意見。

對於那些認為探索印度的遠航太困難的人,他用壓倒性理由反駁道,他的事業自有上帝佑助,上帝會保衛葡萄牙王國的福祉。最後,國王決定繼續探索。後來在埃什特雷莫什時,他任命自己宮廷的紳士瓦斯科·達伽馬為指揮官,率領船隊向印度進發。[4]

起初,瓦斯科·達伽馬似乎僅僅是第二人選。曼努埃爾一世原先打算讓瓦斯科的兄長保羅去,但他稱病辭謝,不過後來還是同意在瓦斯科的指揮下參加遠航。瓦斯科·達伽馬「是單身漢,足夠成熟堅強,能夠承受此種遠航的艱辛」,[5]此時也才三十多歲。我們不清楚他職業生涯早期的狀況和他的履歷,也不知道國王為何選擇他。1496年之前的史料裡很少提及他。我們不知道他有多少航海知識。他來自海港城市錫尼什(在里斯本以南)的小貴族家庭,可能曾在摩洛哥沿海從事海盜活動。他的生活以及後來的經歷,都像哥倫布一樣,被籠罩在神話中。他顯然脾氣火爆。在得到國王任命的時候,他正受到起訴,罪名是滋事鬥毆。在後來的遠航過程中,他的執拗個性將會展露無遺。他遵循十字軍的傳統,極度仇恨伊斯蘭世界;他吃苦耐勞,能夠堅持不懈地忍受航海生活的艱辛;但非常關鍵的是,他對外交的微妙方面非常不耐煩,後來被描述為「行動果決勇敢,發號施令嚴苛,發怒時令人膽寒」。[6]國王之所以挑選達伽馬,可能主要是讓他指揮水手、與東方的未知君王談判,而不是因為他擅長航海。

瓦斯科·達伽馬

到15世紀90年代時,沿著非洲海岸的探索已經將里斯本化為一座生機盎然而滿懷期望的都市。珍奇的外國貨物——香料、奴隸、鸚鵡和糖——被卸載到塔霍河平緩的河岸上,讓人憧憬那防波堤之外的新世界。到1500年時,里斯本人口中可能有15%是幾內亞黑人。這裡的奴隸數量超過歐洲任何其他地方。里斯本充滿異國情調,活力四射,五彩繽紛而目標明確。「(里斯本)規模超過紐倫堡,人口也比它多得多。」1494年造訪里斯本的德意志博學之士希羅尼穆斯·閔采爾如此寫道。[7]這座城市是關於宇宙學和航海術,世界之形態與如何將之繪製下來的新思潮的最前沿。1492年,猶太人被從西班牙驅逐出境。一些猶太人,其中有不少是知識分子或商人,為里斯本增加了更多活力。儘管他們在葡萄牙受到的歡迎也很短暫,但還是給葡萄牙帶來了大量寶貴的知識。難民包括猶太天文學家和數學家亞伯拉罕·薩庫托,他發明的航海星盤和記錄天體位置的圖表書籍後來將給航海技術帶來一場革命。

對於閔采爾來說,里斯本是一座遍佈奇觀的城市。在這裡,他能看到一座雄偉的猶太會堂,其中懸掛十架巨大的枝形吊燈,每架枝形吊燈可容納五十或六十支蠟燭;在一座教堂內,一具鱷魚屍體被當作戰利品,陳列在唱詩區內;一隻鵜鶘的喙,一條劍魚巨大的鋸齒狀長嘴;在加那利群島海岸收集來的神秘的巨型籐條(哥倫布也發現過這種籐條,並將其帶回,作為遙遠西方土地存在的證據)。他還有機會看到「一張巨大的、製作極其精美的黃金地圖,直徑為十四個手掌的長度」。[8]這就是毛羅修士在1459年製作的地圖,在里斯本的一座城堡內展出。閔采爾可以邂逅一些水手,他們會給他講述令人毛骨悚然的生存與逃亡的故事;他可以與一群德意志鑄炮工匠和炮手交談,這些人享有葡萄牙國王的極大尊重。

這座港口所出售商品的豐富程度也令他驚訝:大堆的燕麥、核桃、檸檬和杏仁,以及數量驚人的沙丁魚、金槍魚正準備出口至地中海世界的各個角落。他拜訪了管理從新世界進口的商品的官衙,在那裡看到了非洲產出的商品:突尼斯的染色布料、地毯、金屬盆、銅鍋、彩色玻璃珠,以及來自幾內亞海岸的大量火辣的胡椒,「他們給了我們很多這種胡椒」[9],還有象牙與黑奴。

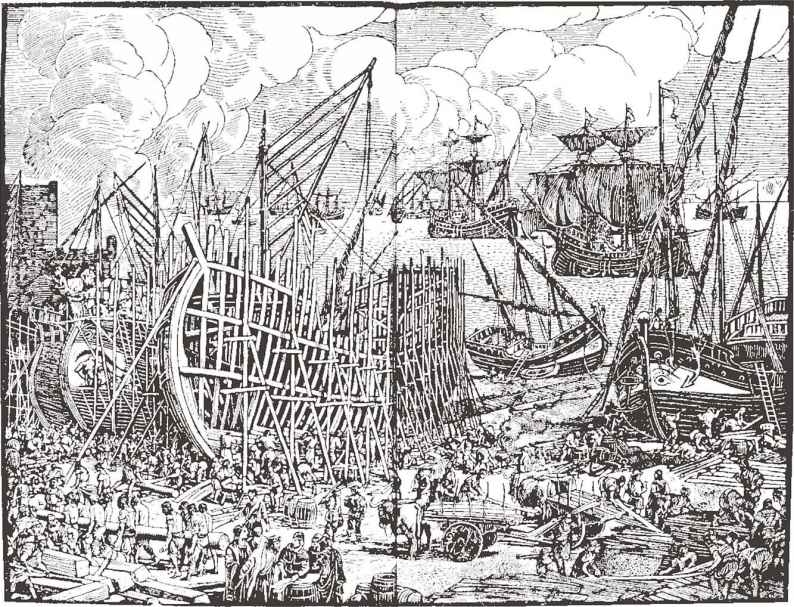

閔采爾所目睹的,不僅僅是遠方那富有異國情調的世界,還有造船業、航海物資供給與軍械廠的工業基礎設施,正是它們賦予了葡萄牙強大的航海實力。他看到

一座碩大無朋的工坊,擁有許多熔爐,人們在那裡製造船錨、火炮等物件,以及航海所需的一應器具。熔爐周圍有那麼多皮膚被燻黑的工人,我們覺得自己彷彿置身於武爾坎[10]的獨眼巨人中間。後來我們看到,另外四座建築物裡有不計其數的巨大而精緻的火炮,還有投擲武器、標槍、盾牌、胸甲、臼炮、手槍、弓、長槍——全都製作精良,數量極大……還有數不勝數的鉛、黃銅、硝石與硫黃![11]

精力充沛的若昂二世國王已經擁有生產優質銅炮的能力,並掌握了在海上有效運用火炮的技術。他是個熱衷於求索、充滿好奇心的人,興趣非常廣泛,包括船載火炮的試驗。他曾在卡拉維爾帆船上安裝大型射石炮,並進行試射,以確定如何在處於顛簸之中的船甲板上最有效地運用射石炮。解決方案是,讓火炮在吃水線高度水平射擊,若是炮位更高,炮彈就可能掠過目標上方。在有的情況下,如果能將火炮設置在船首足夠低的位置,炮彈就可能在水面打水漂,增加射程。葡萄牙人還研發了後裝迴旋炮[12],即後膛裝填的炮身可旋轉的輕型火炮,可以將其安裝在小艇上,與傳統的前裝火炮相比,它的優勢是射速更快,每小時可發射20枚炮彈。葡萄牙人在火炮方面的優勢(他們僱用了德意志與佛蘭芒鑄炮工匠和炮手,更加大了這種優勢)將在隨後的事件中發揮清晰可辨的作用。

達伽馬籌劃的遠航規模不大,但做了精心準備。它建立在幾十年來逐漸獲取並積攢的知識的基礎上。許多年來為大西洋航行而積累的關於船舶設計、航海與物資供給的全部技術與知識,都被應用於建造兩艘堅固的船隻。曼努埃爾一世在這項造船工程中運用了才華橫溢的新一代人的實踐經驗。卡拉維爾帆船是葡萄牙人海上探索的主要工具,非常適合在熱帶河流逆流而上,並逆風沿著非洲海岸前進,但非常不適合在廣闊大洋的漫長航行。迪亞士繞過好望角的航行已經揭示了卡拉維爾帆船在操作上的局限:他的水手因為補給匱乏,不願繼續前進。

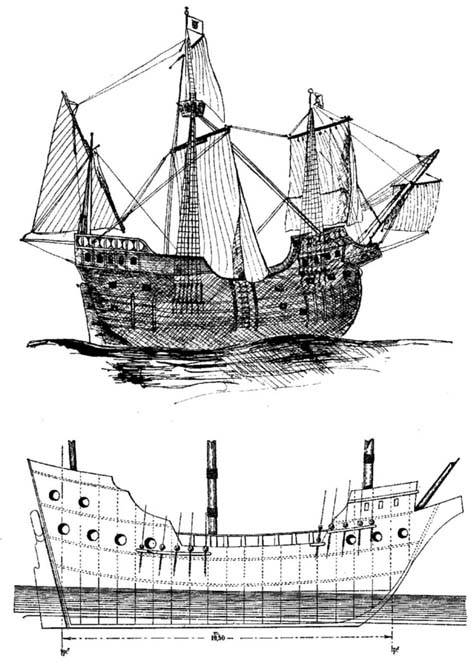

迪亞士奉命設計並監督建造兩艘堅固的克拉克帆船[13],以執行此次遠航任務。需求是很明確的:它們必須足夠堅固,足以承受南大西洋的驚濤駭浪;足夠寬敞,能夠比卡拉維爾帆船的顛簸甲板更適合船員的住宿和補給;足夠小,能夠在淺灘和港口順利活動。在岸邊建造的新船的骨架周圍搭滿了木製腳手架,船體矮胖,船舷很高,有一座艉樓和三座桅桿;但它們的吃水很淺,尺寸也不算很大。它們長約80英尺,每艘重量大約為100噸至120噸。它們配的是方帆,所以在逆風時會比較笨拙;但是,它們船體非常堅固,以便抵擋未知海洋不可預測的洶湧波濤。另外還建造了一艘補給船,並計劃在好望角附近將其拆解。

在里斯本船塢建造克拉克帆船,圖右部有一艘卡拉維爾帆船停在海灘

為了建造這幾艘船、為其配備物資、招募水手並支付薪水,朝廷可謂不惜血本。航海家杜阿爾特·帕謝科·佩雷拉回憶道:

造船的是最優秀的師傅和工匠,用的是強韌的釘子和木料,每艘船配備三套帆和錨,其他的索具和設備則準備了三四套。盛葡萄酒、水、醋和油的木桶都用許多道鐵圈加固。準備的麵包、葡萄酒、麵粉、肉、蔬菜、醫藥、武器與彈藥,數量都超過這樣的航行所需的定量。葡萄牙最頂尖、技術水平最高的領航員與水手奉命參加此次航行,他們得到許多恩寵,而且領到的薪水也高於其他國家的任何海員。在此次遠航的幾艘船上花費的金錢極多,我就不詳細說了,免得大家不相信我。[14]

從船塢跳板被推上船的木桶裡盛放著足夠維持三年的食物。達伽馬為此次冒險獲取了2000金克魯扎多[15]酬金,這是一大筆錢;他的哥哥保羅也得到了同樣的數額。水手們的薪金被提高,並預支了一部分,以維持其家人的生計。這或許是因為大家認識到,其中很多人將永遠回不來了。事無鉅細,全都一絲不苟地辦理。船隻攜帶了當時最好的航海輔助設備:除了測深鉛錘和沙漏、星盤和最新的地圖,或許還有亞伯拉罕·薩庫托前不久才印製的根據太陽高度測算緯度的表格的副本。二十門火炮被運上船,既有大型射石炮,也有較小的後裝迴旋炮,另外還裝載了大量火藥(密封起來,以免被海上的潮濕空氣損害)和炮彈。對於熟練技工,如木匠、填塞船縫的工人、鐵匠和制桶工人,每個工種都招募兩人,以防一個技工死亡後便無人從事相關的工作。探險隊裡有會說班圖語和阿拉伯語的譯員;有樂師為水手號子領唱,以及演奏慶典音樂;有炮手、武士和本領高強的水手,再加上一群地位低微的「甲板小廝」。這些小廝包括非洲奴隸、孤兒、皈依基督教的猶太人和犯人,被招來從事體力勞動,如拖曳繩索、起錨和起帆、抽乾艙底污水。犯人是死不足惜的廉價勞動力,他們被專門從監獄釋放,參加遠航。到了無書面記載、可能對探險隊抱有敵意的海岸之後,他們將被第一批送上岸去打探消息。另外還有神父負責引領禱告,並為死者舉行海葬,為其靈魂祈禱。

遠航船隊一共有四艘船。其中兩艘為克拉克帆船,名字分別是「聖加百列」號和「聖拉斐爾」號,它們都是大天使的名字,是根據若昂二世國王去世前的一個誓言取的。還有一艘卡拉維爾帆船「貝裡奧」號,以及一艘200噸的補給船。達伽馬招募了一些他認識的水手,以及他能夠信賴的親戚,以減少這個緊密小團體在遠航時發生內訌的可能性。其中包括他的哥哥保羅(擔任「聖拉斐爾」號的船長),以及他的兩個堂兄弟。他的領航員和高級船員都是當時經驗最豐富的人,如佩羅·德·阿倫克爾和尼古拉·科艾略(他曾與巴爾托洛梅烏·迪亞士一起繞過好望角),以及迪亞士的弟弟迪奧戈。還有一位是名字被鐫刻在葉拉拉瀑布巖壁上的領航員佩羅·埃斯科巴爾,他曾與迪奧戈·康一同航行。巴爾托洛梅烏·迪亞士也計劃參加遠航的第一階段,乘坐其中一艘船前往幾內亞海岸。

此次遠航是向未知世界的一次試探,規模不大,但成本很高。葡萄牙朝廷用來自幾內亞海岸的黃金為其提供資金,另外還有一筆意外之財也被用於此次遠航。1496年,為了與西班牙的伊莎貝拉公主結婚,曼努埃爾一世不得不同意她的要求,將葡萄牙境內不願改信基督教的猶太人驅逐出境。這些猶太人的家財和貨物被政府沒收,成為意想不到的資金來源。

遠航準備就緒的時候,已是1497年仲夏。船帆被畫上了聖戰者基督騎士團[16]的紅十字,木桶被滾上船,重炮被絞車安放就位,船員們集合起來。小船隊離開了造船廠,停泊在賴斯特羅(里斯本下游的一個漁村)的海灘。在酷暑時節,曼努埃爾一世返回了位於新蒙特穆爾(距離海岸約60英里)的山頂城堡。瓦斯科·達伽馬及船長們去往那裡,接受航行指示和國王的儀式祝福。達伽馬在國王面前跪下,隆重地接受了此次遠航的指揮權。國王還賜予他一面飾有基督騎士團紅十字的絲綢旗幟。國王向他發佈了命令:在印度一座名叫卡利卡特的城市尋找基督徒國王,他應向其呈送一封用阿拉伯文和葡萄牙文寫的書信;建立關於香料和「古代作家們交口稱頌的,後來威尼斯、熱那亞和佛羅倫薩等國家因此興盛的那些豐富物產」[17]的貿易關係。還有一封信是寫給祭司王約翰的。達伽馬的使命既是神聖的,也是世俗的,十字軍聖戰的意味和商業競爭相互交融。

自航海家恩裡克的時代以來,里斯本城牆之外塔霍河畔的小村賴斯特羅就是葡萄牙航海家們啟程的傳統出發點。它坡度平緩的海灘為宗教儀式和起航那熱情洋溢的慶典提供了一個寬闊的舞台:「對出發的人來說,這是灑淚的地方;對於回家的人,則是喜悅的場所。」[18]在賴斯特羅之上的山丘,恩裡克的小教堂俯瞰著向西注入廣闊大海的塔霍河,這座教堂是奉獻給「伯利恆的聖馬利亞」的,為的是向起航的水手們送去聖餐。在起航的酷熱前夜,全體船員(148~166人)在那裡守夜和祈禱。

1497年7月8日,星期六,尋找「隱藏了許多世紀」[19]的印度的行動開始了。這一天是聖母瑪利亞的瞻禮日,宮廷占星家為船隊出發選擇了這個吉日。一個月前,教皇授權曼努埃爾一世永久佔有從異教徒手中征服的土地,條件是沒有其他基督徒國王已經對其提出主權聲明。人們從里斯本蜂擁而出,為親友送行。達伽馬率領部下進行了一次虔誠的遊行,從小教堂走到海灘,由基督騎士團的神父和僧侶組織。水手們身穿無袖上衣,手捧點燃的蠟燭。神父們緊隨其後,吟唱連禱,人們呼喊應答。遊行隊伍走到水邊時,人群陷入沉默。所有人都跪下告解,並根據教皇詔書接受恕罪。恩裡克從教皇那裡得到了這份詔書,為所有「因探索和征服」[20]而死的人免罪。若昂·德·巴羅斯記載道:「此次儀式中,所有人都落了淚。」[21]

然後,水手們乘小艇來到大船上。在節奏感很強的鈸聲中,船帆升起,小艇被推開,達伽馬的旗艦「聖加百列」號升起了王旗。水手們向天舉起拳頭,吟唱著傳統的呼喚:「一帆風順!」在口哨聲中,小船隊在風力驅使下開動了,由兩艘克拉克帆船引領,它們的船首載著大天使加百列和拉斐爾的木刻像,塗色非常美麗。人們涉水前行,隔著越來越遠的距離,再望自己的親友最後一眼。[22]「就這樣,一群人轉身眺望陸地,另一群人望著大海,同樣涕泗橫流,思慮著那漫長的旅途。他們保持這個姿態,直到航船遠離了港口。」船隊順塔霍河而下,直到經過河口,開始第一次感受到大洋的刺激。

在「聖拉斐爾」號上,有一個人(我們始終無法百分之百地確定他的身份)正在準備記錄此次航程。這位不知名的作者驟然地開始了他言辭簡練的日記(這是隨後事件的唯一一份親歷者記述):

藝術家對「聖加百列」號的復原

以上帝的名義。阿門!

1497年,葡萄牙國王曼努埃爾一世派遣了四艘船去發現,以及尋找香料。

我們於1497年7月8日,星期六,離開賴斯特羅。願天主允許我們為了他完成此次旅行。阿門![23]

他們的目標之一——「尋找香料」是明確的,但奇怪的是,發現(descobrir)是個不及物動詞,後面沒有說要發現的對象是什麼。這暗示了,在很大程度上,此行是一次奔向未知世界的盲目之旅。

他們借助有利的風向,沿非洲海岸南下,不到一周就看到了加那利群島。考慮到天氣可能變壞,達伽馬下令,假如各船分散了,那麼就在南面1000英里處的佛得角群島集合。次日夜間,「聖拉斐爾」號在濃霧中迷失了方向。第二天霧散之後,「聖拉斐爾」號的船員發現另外三艘船已經無影無蹤。它只得獨自繼續航行。7月22日,「聖拉斐爾」號發現了佛得角群島外圍的零星島嶼,看到了其他船隻。但這一次,「聖加百列」號連同其指揮官都失蹤了。其餘三艘船的水手大感挫折,加之遇上風平浪靜,船隻因無風而受困四天之久。7月26日,「聖加百列」號終於露面,大家長舒了一口氣。「當晚我們與他們聯繫上了。為了表達喜悅的心情,我們多次開炮並吹響喇叭。」[24]遠航的早期,大家都十分緊張。他們在佛得角群島的聖地亞哥島停留了一周,修理桅桿,補充了肉食、木材和盡可能多的淡水(盛放在木桶內),為遠洋航行做準備。

「8月3日,星期四,我們向東進發。」[25]不知名的日記作者這樣記載道。事實上,他們即將展開一個幾乎完全沒有先例、僅有極其含糊記載的行動。在佛得角群島以南約700英里、南緯約7度處,「聖加百列」號及其他船隻沒有沿著已經很熟悉的非洲海岸進入幾內亞的赤道無風帶,而是轉舵朝向西南,繞了很大一段弧線,深入大西洋的心臟。陸地已經消失。很快,快速進入未知海域的船隊彷彿就被茫茫大洋「吞沒」了。船帆在鹹濕的海風中辟啪作響。

達伽馬的航程遵循巴爾托洛梅烏·迪亞士九年前發現的貌似違反直覺但非常有效的路途:要想繞過非洲,需要先繞個大彎,向西進入大洋,然後轉身向東,借助西風,從好望角外海駛過。而「聖加百列」號的航行方法把迪亞士的做法放大了許多倍。很顯然,到15世紀末時,葡萄牙航海家一定已經清楚地知道了南大西洋風的運作模式,但我們不知道他們是如何瞭解到大西洋西南部分的風向知識的。有人提出,在迪亞士返航之後,葡萄牙人還開展了一些秘密的探索之旅,但這目前還只是推測。葡萄牙人的自信——將船隻駛入大洋深處,依賴太陽位置來判斷方位——一定來源於其他方面。

如果達伽馬的這趟旅程讓船員們也膽戰心驚,那本不動聲色的日記沒有顯露出來。8月22日,他們看到了類似鷺的鳥向東南偏南飛翔,「彷彿在前往陸地」,[26]但此時他們離開海岸已經有800里格,即超過2000英里。他們根據日曆中的聖徒瞻禮日來維持自己對時間流逝的把握,除此之外他們的世界就是一片空蕩蕩的海與天、太陽與風。再過兩個月,日記作者才看到了一些值得記錄的東西,能夠表明他們並非迷失在虛空之中:「10月27日,星期五,聖西門和聖猶大瞻禮日的前一天,我們看到了許多鯨魚。」[27]

甚至在水手們操舵轉向西南之前,航船也感受到了大海的重壓。在聖地亞哥以南600英里處,「聖加百列」號的主桁端斷裂,「我們以船首迎風,利用前桅帆保持船身靜止,降下主帆,就這樣過了兩天一夜」。[28]船員的堅韌一定受到了極限考驗。所有人輪流值班,每班四個小時,不分晝夜;船上的小廝用沙漏計時,時間到了的時候,就呼喊:「換班了,時間到了!」[29]無須技能的體力勞動,如抽出船底污水、升帆、拖曳繩索、擦洗甲板,由犯人和身無分文的窮人承擔。船員的飲食很不均衡,包括餅乾、肉類、油和醋、豆類和鹹魚,如果能捕獲新鮮的魚,就吃鮮魚。隨著時光的流逝,所有食物最終都變質毀壞,餅乾被蟲蛀,老鼠也飢腸轆轆。不過海船一般會帶貓,有時是鼬,以對付老鼠。如果條件允許,可以一天吃一頓熱飯,飯菜是在沙箱上烹飪的。食物不會短缺,但飲用水會變得匱乏。隨著旅程繼續,船上儲藏的淡水會越來越污濁並變臭,必須兌醋進去。木桶內的淡水用完後,就灌入海水,以維持船身的平衡。

船上的貴族是船長和領航員,他們的金項鏈上掛著哨子,身穿黑色天鵝絨斗篷,以表明他們的官職。他們在自己的私人艙房內吃睡,其他人則根據自己的地位,安頓在不同地方。有經驗的水手住在艏樓,武士住在艦橋下。夜間艙內空氣混濁惡臭,而犯人和棄兒們更可憐。船隻駛離赤道進入比較寒冷的海域時,他們只能睡在甲板上,裹著羊皮或油布瑟瑟發抖。所有人都穿著因為沾了鹽而硬挺的衣服,躺在稻草墊上睡覺。如果天氣濕潤,他們的衣服永遠幹不了。如果水手死亡,他們的油布毯子將會作為他們的裹屍布,陪他們墜入深海。他們往木桶裡排泄,如果海況平穩,就直接向船外拉屎屙尿。沒有人洗澡。每天的生活就是呼喊換班、按時吃飯、緊急維修的任務,以及清晨和夜間定時的祈禱。在暴風驟雨來襲的日子裡,水手們高高地攀爬在索具上,俯瞰著顛簸狂暴的大海,調整風帆、收放或者調節沉重的帆布,感受風雨的擊打。船隻狀況良好、海況穩定的時候,水手們也會娛樂。他們被禁止打牌賭博,因為這很容易造成麻煩。他們可以釣魚、補覺、讀書(如果他們識字的話),按照笛子或鼓點唱歌跳舞,或者聆聽神父朗讀聖徒傳記。在聖徒瞻禮日,船員們可能在甲板上組織宗教遊行。舉行彌撒的時候,不分發聖餐,以免聖餐杯傾倒,褻瀆了聖餅與酒。樂師的任務就是為大家提供娛樂,以維持士氣。

水手們越來越憔悴、乾渴,因為暈船而羸弱。無法適應航海生活的人紛紛死於痢疾和高燒。雖然餐食中起初加入了水果干、洋蔥或豆類,以促進水手的健康,但這些食物日漸腐敗,無法入口。漸漸地,在不經意間,所有船員都慢慢地也不可避免地染上了「水手病」。若沒有充足的維生素C,68天後人體就會出現症狀;84天後,開始有人死亡;111天後,壞血病就能消滅整條船上的船員。對達伽馬的部下來說,時間正一分一秒地流逝。

雖然遭到了大海的沉重打擊——赤道的酷熱,溫度逐漸下降,南方海域的驚濤駭浪——船隊還是繼續前進,平均每天能前進約45英里。在大約南緯20度的海上,水手們感受到了風向的變化,於是轉向東南方,開始東進,希望能繞過好望角。11月4日,星期六,言簡意賅的日記作者又一次提筆記錄,幾乎完全沒有提及他們前頭的旅程:「測深為110英尋[30]。9點,我們看到了陸地。然後各船靠攏。我們換上喜慶的衣服,鳴炮向總司令致敬,並以大小旗幟裝點我們的航船。」[31]這些簡潔的話語背後掩飾著壓抑已久的激烈情感。他們已經連續93天看不見陸地,在開闊海域航行了約4500英里,並堅持了下來。這是了不得的航海成績。哥倫布抵達巴哈馬的航行僅持續了37天。

事實上他們還沒有到好望角,而是在好望角西北125英里處的一個開闊海灣登陸。利用此次登陸,他們一絲不苟地維修了船隻:清洗船體,修補船帆和桁端。他們還狩獵以獲取肉類,並補充淡水。他們第一次得以組裝和使用星盤(在顛簸的甲板上無法使用星盤),記錄了準確的緯度。他們與土著的會面氣氛緊張。據日記作者說,這些土著「膚色黃褐」。[32]他還吃驚地發現,「土著那數量極多的狗與葡萄牙的狗相似,吠聲也差不多」。葡萄牙人俘虜了一名土著男子,將他帶到船上,給他食物。但是,譯員也無法理解這些土著的語言。日記記載道:「他們講話的時候,好像在打嗝。」[33]這些土著是科伊科伊人,西南非洲的遊牧民族。後來歐洲人稱其為霍屯督人,這個名字是模仿他們說話的聲音。起初雙方的交流還是友好的。日記作者得到了「一隻他們戴在陰莖上的殼子」。[34]但雙方最後發生了衝突,達伽馬被土著用矛打成輕傷。「之所以發生所有這些事情,是因為我們鄙夷這些人,認為他們沒有鬥志,沒有能力從事暴力,因此我們登陸的時候沒有攜帶武器。」[35]這或許是此次遠征的一個重大時刻。此後,葡萄牙人登陸時總是小心戒備,並全副武裝。他們常常受到一丁點兒的刺激就射擊。

在暴風驟雨中,他們花了六天,嘗試了多次才成功繞過好望角。再度登陸牧牛人灣(此時已經更名為聖布萊斯,迪亞士九年前到過此地)時,他們大肆炫耀武力:身穿胸甲,弩弓蓄勢待發,長艇上的迴旋炮隨時待命,以便讓前來觀看他們的土著知道「我們有能力傷害他們,儘管我們並沒有這個意願」。[36]這些會面進行的時候,雙方互相無法理解,就像之前葡萄牙人沿著西非海岸航行期間與土著的多次接觸一樣。但也有一些時刻,雙方逾越了文化與語言的鴻溝,體現出了人性的溫暖。在這裡,他們開始將補給船上的物資搬運到其他船上,然後將補給船燒燬在海灘上。

12月2日,一大群土著,約二百人,來到海灘上。

他們帶來了十幾頭牛和四五隻羊。我們一看到他們,就上岸了。然後,他們開始吹奏四五根笛子,有的是高音,有的是低音,構成了悅耳的和聲,儘管我們沒想到這些黑人懂得演奏音樂。他們按照黑人的風格跳舞。總司令隨後命令吹響喇叭。我們在小船上跳起舞來,總司令重新回到我們身邊的時候也跳了起來。[37]

一時間,非洲人與歐洲人在節奏和韻律中聯合起來。但是,雙方的互相猜疑並沒有消散。幾天後,葡萄牙人因為害怕遭到埋伏,從船上用他們的後裝迴旋炮開炮,驅散了土著牧民。葡萄牙人乘船駛走的時候,回望海灣,看到的最後一幅景像是科伊科伊人拆毀他們不久前豎立的石柱與十字架。為了洩憤,葡萄牙人一邊航行,一邊用大炮轟擊一群海豹和不會飛的企鵝。

小船隊因為未能盡快繞過好望角而付出了沉重代價。由於風暴,船隊暫時分散了。12月15日,他們頂著強勁的逆流,艱難駛過了迪亞士的最後一根石柱。到20日時,他們又被海流衝回了那裡。迪亞士的部下當初就是在此處拒絕前進的。幸虧從船尾方向刮起了非常猛烈的風,達伽馬的船隻才脫離了這處海岸迷宮,得以繼續前進。「此後,上帝就仁慈地允許我們前進!」日記作者大感快慰地寫道,「願上帝保佑,一直是這個樣子!」[38]

繞過非洲的艱難航行對人員和船隻都造成了很大損害。「聖拉斐爾」號的主桅在接近頂端的地方破裂了,然後又損失了一隻錨。飲用水越來越少。現在每人的飲水配給只剩1/3升,而且他們燒飯用的是海水,所以更加乾渴。壞血病開始在船員當中肆虐。他們急需登陸,進行休整。

1498年1月11日,他們抵達了一條小河。他們立刻感到自己進入了一個全新的世界。聚集到海灘上觀看的人身材魁梧,與科伊科伊人迥然不同。他們並不畏懼葡萄牙人,而是客客氣氣地接待了這些陌生的白人。這些人是班圖人,葡萄牙人的譯員能夠和他們交流。葡萄牙人補充了淡水,但不能久留,因為風向對他們有利。1月22日,他們抵達了一處低矮而林木蔥蘢的海岸和一條比之前看到的大得多的河流的三角洲,水中潛伏著鱷魚和河馬。皮膚黝黑、身材挺拔的人們乘著獨木舟前來,與他們會見和做生意,不過有些土著在葡萄牙人的日記中被描述為「非常傲慢……看不上我們給他們的東西」。[39]

此時壞血病的肆虐已經非常嚴重,許多船員的身體狀況非常糟糕。他們的手腳和腿腫脹得可怕;他們的牙齦滿是血污、腐敗發臭,並且覆蓋了牙齒,彷彿將牙齒吞噬了,以至於他們無法進食。他們的口臭變得令人無法容忍。然後,開始有船員死亡。保羅·達伽馬不斷用自己的藥品撫慰和治療病人與垂死者,但挽救了整支探險隊的不是保羅的治療,也不是像有些人相信的那樣,是當地的健康空氣,而是因為贊比西河兩岸長滿了水果。

他們在龐大的三角洲下錨,逗留了一個月,將船體傾側後進行清掃、堵縫和修理,維修「聖拉斐爾」號的桅桿,補充淡水,並從風浪顛簸的摧殘中恢復元氣。他們再次起航之前,豎立了一根奉獻給聖拉斐爾的石柱,並將贊比西河命名為「吉兆河」。從空氣、更溫暖的氣候和當地土著較高的文明程度中,葡萄牙人感受到了一種期許。航海七個月後,他們已經抵達了印度洋的門檻。

2月24日,船隊出發,現在進入了莫桑比克海峽,即東非海岸與馬達加斯加島之間的開闊海峽。此處海域的漩渦和湍流可能對航船造成嚴重威脅。天氣越來越熱;海天一色,儘是鮮亮的碧藍;陸地一面的景致則是綠樹白沙與碎浪。為了避免在沙洲上擱淺,他們只在白天航行,夜間停船落錨。他們的航行一帆風順,直到3月2日發現了一處大海灣。較輕型的卡拉維爾帆船「貝裡奧」號在測深時認錯了水道,一段時間內在一處沙洲擱淺。在領航員科艾略努力駕船脫離沙洲時,他們看到一群人乘坐獨木舟在銅喇叭的樂聲中,從鄰近一座小島駛來。「他們邀請我們進入海灣深處,說如果我們願意,他們可以引領我們入港。其中一些人登上了我們的船,品嚐了我們的飲食,吃飽喝足之後離去了。」[40]他們得知,這個港口叫作莫桑比克,他們交流的語言是阿拉伯語。他們已經來到伊斯蘭世界。此時,他們複雜的任務出現了一個新的轉機。

[1] Oliviera e Costa,Joao Paulo. D. Manuel 1. Rio de Mouro,2005,p.176.

[2] 典出《新約·馬太福音》20:16。

[3] Matthew 19:30.

[4] Barros,Joao de. Da Asia. Decada I,part 1,Lisbon,1778,pp.269-270.

[5] Gois,Damiao de. Cronica do Felicissimo Rei D. Manuel. Vol. 1. Coimbra,1926,p.49.

[6] Bouchon,Genevieve. Albuquerque:Le Lion des Mers d'Asie. Paris,1997,p.101.

[7] Vasconcelos,Basilio de,ed. Itinerario do Dr. Jeronimo Munzer. Coimbra,1931,p.27.

[8] Vasconcelos,Basilio de,ed. Itinerario do Dr. Jeronimo Munzer. Coimbra,1931,p.22.

[9] Vasconcelos,Basilio de,ed. Itinerario do Dr. Jeronimo Munzer. Coimbra,1931,p.27.

[10] 武爾坎為羅馬神話中的火神與工匠神。

[11] Vasconcelos,Basilio de,ed. Itinerario do Dr. Jeronimo Munzer. Coimbra,1931,p.27.

[12] 傳入中國(明朝)後,被中國人稱為「佛郎機炮」。佛郎機是明代對葡萄牙、西班牙的統稱。

[13] 克拉克帆船是15世紀時盛行於地中海的一種三桅或四桅帆船。它的特徵是巨大的弧形船尾,以及船首的巨大斜桅。克拉克帆船體型較大,穩定性好,是歐洲歷史上第一種可用作遠洋航行的船隻。

[14] Pereira,Duarte Pacheco. Esmeraldo de Situ Orbis. Edited and translated by George H.T. Kimble. London,1937,p.166.

[15] 「克魯扎多」在葡萄牙語中的字面意思是「十字軍戰士」,是葡萄牙古時金幣或銀幣的名稱,面值和價值差別很大。巴西的貨幣也曾用這個名字。

[16] 1312年,聖殿騎士團遭到教皇克雷芒五世(受到法蘭西國王腓力四世的慫恿)鎮壓。葡萄牙國王迪尼什一世保護了葡萄牙境內的聖殿騎士團組織,後來將其改建為「基督騎士團」。

[17] Barros,Joao de. Da Asia. Decada I,part 1,Lisbon,1778,p.273.

[18] Barros,Joao de. Da Asia. Decada I,part 1,Lisbon,1778,p.278.

[19] Barros,Joao de. Da Asia. Decada I,part 1,Lisbon,1778,p.276.

[20] Barros,Joao de. Da Asia. Decada I,part 1,Lisbon,1778,p.278.

[21] Barros,Joao de. Da Asia. Decada I,part 1,Lisbon,1778,p.278.

[22] Barros,Joao de. Da Asia. Decada I,part 1,Lisbon,1778,p.279.

[23] Ravenstein,E.G.ed. and trans. A Journal of the First Voyage of Vasco da Gama,1497-99,London,1898,p.1.

[24] Ravenstein,E.G.ed. and trans. A Journal of the First Voyage of Vasco da Gama,1497-99,London,1898,p.3.

[25] Ravenstein,E.G.ed. and trans. A Journal of the First Voyage of Vasco da Gama,1497-99,London,1898,p.3.

[26] Ravenstein,E.G.ed. and trans. A Journal of the First Voyage of Vasco da Gama,1497-99,London,1898,p.4.

[27] Ravenstein,E.G.ed. and trans. A Journal of the First Voyage of Vasco da Gama,1497-99,London,1898,p.4.

[28] Ravenstein,E.G.ed. and trans. A Journal of the First Voyage of Vasco da Gama,1497-99,London,1898,p.3.

[29] Disney,Anthony,and Emily Booth,eds. Vasco da Gama and the Linking of Europe and Asia. Delhi,2000,p.89.

[30] 英尋為測水深的單位,1英尋合6英尺或1.8288米。

[31] Ravenstein,E.G.ed. and trans. A Journal of the First Voyage of Vasco da Gama,1497-99,London,1898,p.5.

[32] Ravenstein,E.G.ed. and trans. A Journal of the First Voyage of Vasco da Gama,1497-99,London,1898,pp.5-6.

[33] Bouchon,Genevieve. Albuquerque:Le Lion des Mers d'Asie. Paris,1997,p.111.

[34] Ravenstein,E.G.ed. and trans. A Journal of the First Voyage of Vasco da Gama,1497-99,London,1898,p.7.

[35] Ravenstein,E.G.ed. and trans. A Journal of the First Voyage of Vasco da Gama,1497-99,London,1898,p.8.

[36] Ravenstein,E.G.ed. and trans. A Journal of the First Voyage of Vasco da Gama,1497-99,London,1898,p.12.

[37] Ravenstein,E.G.ed. and trans. A Journal of the First Voyage of Vasco da Gama,1497-99,London,1898,p.11.

[38] Ravenstein,E.G.ed. and trans. A Journal of the First Voyage of Vasco da Gama,1497-99,London,1898,p.16.

[39] Ravenstein,E.G.ed. and trans. A Journal of the First Voyage of Vasco da Gama,1497-99,London,1898,p.20.

[40] Ravenstein,E.G.ed. and trans. A Journal of the First Voyage of Vasco da Gama,1497-99,London,1898,p.22.