一、剛剛開了個頭的訪談——金啟孮口述

時 間:2004年3月10日

地 點:北京市海澱區馬連窪梅園小區金啟孮寓所

訪談者:定宜莊、烏蘭、喬吉注5

我當年讀到的《滿族的歷史與生活》版本

[訪談者按]我是在北京師範大學歷史系讀本科的時候,偶然在閱覽室的開架書架上發現金啟孮先生的那本《滿族的歷史與生活——三家子屯調查報告》的。至今猶記在寬敞明亮的閱覽室的那個下午,我一口氣將它讀完時的感覺。可以說,我開始對滿族,這個我生身的民族發生興趣,就是在讀了金先生這本書及老捨先生的《正紅旗下》之後,這也正是我在師友們疑惑的目光下,決定報考中央民族學院滿族史專業研究生的重要原因。

1984年我的導師王鍾翰教授帶領我們幾個研究生到瀋陽實習,曾特地帶我們去拜見金先生,那是我第一次與金先生見面,那時候金先生似乎被聘請到剛剛創立的遼寧民族所就任不久,由於居所尚未安排停當,全家還住在賓館的一間套房裡。我是後來才知道,早在1957年,王鍾翰先生就曾介紹金先生赴中央民族學院講授遼金史,卻因「反右」風波遽起,此事遂寢,注6可知二老當時已是故交了。

金先生退休回到北京之後,我曾幾次到他在梅園的家中拜望,卻從未與他提起那本《三家子屯調查》給予我的影響。而與他真正深入的交談,則是從這個口述才開始的。

我和與我同往的烏蘭教授夫婦,曾有過一個很長的訪談計劃,打算每週到金先生家裡去談一次,金先生也同意了,還不僅僅是同意,據他的女兒金適說,他還為我的訪談準備了提綱——可是,這一切剛剛開始,也就是說,剛剛只做了第一次,一切竟然就結束了。那次訪談之後,我去日本大阪大學訪學僅短短半月,回京後正打算與他預約下次訪談的時間,卻聽到他去世的消息。而算起來,從我為他做這個口述的3月10日開始,到他逝世的4月10日,其間相隔僅僅一個月,我想,這應該是他一生中接受的最後一次訪談了。

這當然不是一篇完整的訪談,我也從未想過要將它發表,但11年倏忽而過,老一輩學人的身影漸行漸遠,甚至已經開始模糊。將這篇口述記錄拿出來重新檢閱,發現它雖然簡短,卻不僅提到一些其他著作包括金家三代學者自己的著作中迄今未公開提到的往事,而且一讀此文,金先生的音容笑貌便宛然重現,我決定還是將它發表出來。至於金先生家從榮親王世代相傳的文獻史料和記載,以及金先生父子父女三代學者的學術成就,乃至金先生的三世祖奕繪和夫人、女詞人西林太清諸事,由於都有專書介紹,這裡就不復贅言了。

在這篇口述中,金先生諄諄囑咐我:「都是研究清史,王鍾翰先生的清史跟別人的就不一樣。是不是?您繼承他這個,收穫就會很大。」我欽佩金先生的眼光,感激他的指點。府門兒這卷,本是以愛新覺羅家族的行輩字即「溥毓恆啟」排序注7的,金先生在輩分上並不靠前,但我仍將他的口述作為本捲開篇,以示對他的紀念。

又及,金先生的女兒金適教授認真審閱了這篇整理稿並做了仔細的訂正,在這裡,我對她給予的支持,表示由衷的謝意。

金啟孮簡歷:

啟孮,字菉曾,一字麓崇。1918年6月生於北京,出生時清帝業已遜位,故以金為氏。曾就讀於國立北京大學國文系。

1940年留學日本東京帝國大學文學部東洋史學科,從和田清、山本達郎、三上次男、榎一雄諸師研習金代女真史和清代滿族史。

1944年回國,在北京育英、貝滿等中學執教。

1949年1月北京解放後,輟教入華北大學史二班學習。

1949年10月華大畢業後,重返育英中學任教,兼北京市教育局教師進修學院講師。

1958年調入剛建校的內蒙古大學,任內蒙古大學蒙古史研究室副主任、副教授、教授,研究蒙古史的同時,繼續研究女真學、滿學,歷時25年之久。

1982年赴瀋陽,主持籌建以滿學研究為中心的遼寧省民族研究所,任所長;創辦《滿族研究》及《滿族研究參考資料》兩種刊物,並任主編,以研究滿學為中心任務。

八十歲時的金啟孮先生注8

1989年離休,定居於北京市。

2004年4月10日卒於北京。

金家自述的榮親王府世系:

榮純親王永琪:字筠亭,號籐琴居士。清高宗弘歷第五子,封榮親王。生於乾隆六年(1741年),卒於乾隆三十一年(1766年),享年25歲,謚曰純。精通滿、蒙、漢三種語言,對天文算法亦有深入研究,所著《八線法》手卷,至為精密。又擅長書法,與成親王永瑆齊名於世,並長於繪畫、琴藝。著有詩文集《蕉桐賸稿》。

榮恪郡王綿億:字鏡軒,號南韻齋,榮純親王第五子,封榮郡王。生於乾隆二十九年(1764年),卒於嘉慶二十年(1815年),享年52歲,謚曰恪。精於畫仙佛,尤擅書法。著有《恪王詩稿》一卷。

多羅貝勒奕繪:字子章,號太素道人,榮恪郡王世子,封貝勒;生於嘉慶四年(1799年),卒於道光十八年(1838年),享年40歲。繪貝勒著述極豐,從詩人創作到學術考證,包羅甚廣。傳世作品有《南韻齋寶翰錄》(三卷,內載恪王書畫題跋寫真)、《讀易心解》,等等。

繪貝勒福晉西林覺羅·太清:諱春,字梅仙,號太清,鑲藍旗滿洲人。生於嘉慶四年(1799年),卒於光緒三年(1877年),享年79歲。當代中國文學界一般認為,西林太清不僅是滿洲第一女詞人,而且是清代第一女詞人。代表作為《東海漁歌》。晚年著有章回體小說《紅樓夢影》(24回),筆名雲槎外史。

固山貝子載鈞:奕繪第一子。道光十八年(1838年)襲貝子。咸豐七年(1857年)卒。

奉恩鎮國公溥芸:載釗第三子。同治五年(1866年)襲鎮國公。光緒二十八年(1903年)卒。

奉恩鎮國公毓敏:溥芸第二子。光緒二十八年(1903年)襲鎮國公。宣統三年(1911年)卒。

奉恩鎮國公恆煦:字紀鵬,晚年始字光平。1912年襲鎮國公。畢業於朝陽大學法律系。早年受滿文於舅氏松賢(即滿文辭典《祖國淵源錄》作者)。中年以後又攻語言學,喜以語言證史,頗多創見。除治清史、滿族史外,專攻金史,並治女真文。成書於上世紀40年代的《女真語言文字研究》薈萃了煦公一生對學術界的重要貢獻。新中國成立後在中國科學院哲學社會科學部歷史所二所工作,1960年退休。

煦公曾任中華民國第一屆國大代表,這也成為他不幸於「文革」殞命的主要原因。注9

烏蘭:風太大了,沙塵暴又起來了。

金啟孮(以下簡稱金):見到您幾位我還是很高興的,現在老沒有這麼常說話了。

定宜莊(以下簡稱定):我們想聽您講講這樣幾個方面,不知道您願不願意跟我們聊,就是您這一生做滿族史,還有女真語、滿語,您在這些方面的主要成就,您都是怎麼走過來的,給我們講講這些經歷,這是一方面。第二方面呢,如果您願意講……

金:我得記上啊。

定:沒關係。一會兒我給您寫。我想聽聽您小的時候北京的故事。第三方面呢,我想聽聽您自己家庭的情況,您個人生活的一些情況,包括您父親的家庭,還有您母親啊,祖母啊,外祖母啊,婚姻的情況啊什麼的。咱們滿族特有的風俗啊,規矩啊。

金:我的外祖母家不是滿族。……可以是可以,但是第一方面呢,我談不到什麼成就,我有什麼成就?

定:任何一個好的學者都會說:我沒有什麼成就!

金:(笑)……

定:可是至少您有好多體會。咱們慢慢聊,反正也不著急。

1.從始祖榮親王到祖父毓敏

金:我始祖永琪,清朝時候的榮親王永琪,主要是在學問上用的功夫比較多,沒怎麼參與過政治,他25歲就死了,沒有出宮,病逝在宮裡了。

定:沒分封注10是吧?

金:他住在圓明園的兆祥所注11。他死的頭一年乾隆看他去了,看他去了之後,在病中封他一個榮親王,沒出來。他擅長書法,他很喜歡彈琴,他的文集叫《蕉桐賸稿》。他很喜歡音樂、文學,同時他最擅長算法,西洋算法,這些東西,算法的東西家都沒有了,在溥心畬注12手裡呢,溥心畬拿了讓我瞧過,是長條的一個手卷,三角那時叫八線法麼,三角學,除了ABCD用甲乙丙丁表現之外,圖的精細呀,我感覺非常驚訝,他就預備把這給我,他一定要在(手卷)題字,我說您不要題字,他非要題字,結果呢,後來他不是上南方開那個偽國大去了麼注13,很匆忙就走了,結果這個(手卷)沒到我手裡邊,這個事我非常地遺憾,經過「文化革命」就不好說了。注14

定:他是不是給帶到台灣去了?

金:沒有沒有!全沒帶走,他們東西全沒拿走,他沒打算在那兒,他要回來的,哎……這第二代就是綿億。

定:這是道光那輩的?

金:他父親死時他還很小,後來分府才出來,就住在太平湖麼,由他那時候分府才分到太平湖。注15他也是繼承了父親這幾樣,幾乎全繼承了。第三代就是繪貝勒,他兩位夫人,正夫人叫妙華。

定:是奕繪的夫人?

金:哎。他們二位合著做了一本詩集呀,是倆人合體的,《妙蓮集》。

定:《妙蓮集》是不是就是您點校的那個?

金:《妙華集》到現在還沒下落呢。《妙蓮集》是我在瀋陽時在遼寧省圖書館發現的,我就跟他們說這個事,趕緊把它擱到善本裡頭。讓古籍辦複印了一點,複印得也不多,那時候也沒有一個單位聯合起來說把它多印一點。奕繪的側夫人是顧太清,就是西林太清,這個您都知道,我就不詳細說了。

到第三輩時還是,這幾樣都行。到了第四代,固山貝子叫載鈞。這時候書法呀,文學呀就都沒有什麼突出的了,就只聽說是非常擅長語言學跟掌故。語言學是什麼呢?上邊幾代也是,這個滿、蒙文哪,都精通。到了載鈞這一輩,不但滿、蒙文精通,而且還精通藏文,三種文字,基礎大概就是這麼一個基礎。從前三代留下的這個語言學跟文學、歷史學,因為載鈞他非常熟悉清代的掌故,所以語言學、文學跟歷史學基本上是這麼樣從上頭傳下來的。

定:金先生我問您一個問題,您說他還非常懂得音樂、樂器是吧?

金:樂器是除了自己會彈琴之外,我這二世祖,就是榮恪郡王綿億的時候,他號叫南韻齋。因為他很喜歡南方的十三樂。他制的墨,據說在古董界很有名,這個我沒有(笑)……他的墨,跟古董商提南韻齋的墨都知道。大體上這樣。

距離我父親只差兩代了是不是?我父親的祖父溥字輩,到我的祖父毓字輩,這兩代呢,主要就是一般地繼承前邊的了。那時候毓敏,就是我祖父,正趕上洋務運動的時候,所以通英文,而且擅長醫學。

定:中醫還是西醫?

金:西醫。

定:西醫?他是留洋的麼?

金:他的外國朋友非常多,許多外國朋友啊,甚至有史學家,有一個叫柯凡氏的,據說德文叫awaci,是德國的一個史學家。我們家這個二十四史還是柯凡氏送的呢,(是他用來)研究的(笑),版本不好。

定:您們家那時候還住在太平湖嗎?

金:不不不,在道光三十年(1850年)就搬到大佛寺北岔兒一個小府去了。大佛寺在寬街那兒。大佛寺那兒房子才一百多間,太平湖那個房子呀,就給了醇親王了。

定:就是後來的醇親王府吧?

金:醇親王府又不是,光緒那兒生的,所以就由那兒又搬到北府去了。那不是一生皇帝那兒就不能住人了麼,就成了醇親王的祠堂,注16大體上是這麼樣一個情況。

定:您們家後來一直就在大佛寺那個小府住?

金:(笑),住到民國七年(1918年)。因為清代的規矩,府跟旗地是國家的,跟明朝不一樣,不是說就可以算你的了。到辛亥革命清朝不是讓了位麼,因為現在歷史一般不談這個,推翻了就。讓位的時候定的優待條件哪,是隆裕太后就把府跟旗都賞歸私有,就是誰住哪兒就歸誰了。旗地是原來哪個府的就給誰了。所以那個府是民國七年賣的。民國七年以後就不在那裡頭了。

定:給賣啦?

金:賣啦。因為這些人家一般來說民國以後經濟狀況就不如從前了。

2.父親與父親的家學

金:我祖父培養我父親,在當時的情況下,是希望他學法律,因為那時候是法律最時髦,法律是什麼呢,最時髦的,朝陽大學注17的法律系。所以我父親是朝陽大學法律系畢業的。

烏蘭:朝陽大學在什麼地方?

金:朝陽門麼。

烏蘭:什麼人辦的?

金:好像是民國成立之後辦的,當時是很有名的,因為我父親小時候正是民國初年的時候。

愛新覺羅·恆煦(金光平)先生遺像注18

但是我父親對法律是非常地討厭,因為他是一個很喜歡研究、唸書的人……他是一個性情很和平,願意與人為善的人,他不願意搗亂。這法律老打官司老吵架,跟他性情非常不相合,所以他主要是繼承了家裡這個史學、文學、語言學,所以他就把家裡這三樣繼承下來了。他尤其好搞語言學,因為我祖父不是會音韻麼,家裡原來又有滿、蒙文的底子,還有藏文。但我祖父他藏文底子不行,主要是滿、蒙文的底子。我父親的蒙文也不是太好,反正就能大體知道,主要是滿文,他看用英文解釋滿文的書,比中國講滿文的書要清楚,這是語言學。

歷史學是他平生的一個愛好。他特別想研究本民族,想研究研究自己這個民族的歷史,從肅慎起,一直下來,一直下來之後想一直到滿洲,這您都知道,我就不細說了。他對這個非常感興趣。他甚至把二十四史這些個傳,都標點了。《金史·本紀》他都標點了,那時候請那麼些個專家標點二十四史,我也沒言語,其實他都標點過了(笑)。注19他下過功夫標點,下的功夫很大,這是一方面。

另一方面他對於過去(從事)研究的一些專家呀,他總是非常的尊敬,總是肯定這些個人,這些先生的研究成果。所以他就教導我們說,不要自己還沒學會呢就先批判,那時候還不叫批判呢,就說不要先評人家,沒有學好的時候你沒有資格評人家,所以最好是看人家怎麼學的先跟著人家學。他長期是這樣一個指導思想。對於我們的培養,他主要是採取這種辦法,除去我上學讓我把功課學好了以外,在晚飯後閒聊天的時候不談別的,就談這個。晚上不是得用功,白天不是得有事情嗎,在晚飯後閒聊天主要聊什麼呢?就聊這個語言文學跟歷史,把我們作為談話對象,跟我們談這個。問我們的志願將來幹什麼,所以我自己覺得我的成長啊,實際上是我父親這麼培養起來的。

我父親那個成長呢,主要是上輩積累的這些東西。同時在語言學這方面,根本的,滿文他有,蒙古文他有一半,藏文他只能瞧著那經啊他能認識,同時他英文能成,日文湊合,主要是我祖父鼓勵他用新的方法來考慮這些問題。他受的這些影響,但他考慮的不是法律,他考慮的是這些東西。

定:舊學,但是用新的方法。

金:他考慮的是舊學,就這點哪,他和我祖父的指示不太一樣。

定:那他的女真文是自學的還是家傳的?

金:(笑)我父親呢,我這是跟你們三位說,他為人很好,處事也很好,但是他背著一個什麼鍋呢,他背著鎮國公的一個鍋,清朝的鎮國公。注20那時候,特別是民國十七年注21以後,做事就很困難了。民國十七年以前他在蒙藏院工作,民國十七年以後也可以說在解放以前,他始終沒有一個正式的工作。但是他也沒閒著,他的消遣是什麼呢?他的消遣就是治學(笑)。因為家裡那時候書還有,除了家裡有書之外,天天上北京圖書館。北京圖書館的前身在方家胡同,京師圖書館注22麼,幾乎沒事的時候就在圖書館裡邊,他把從明代的《女真譯語》,不管是柏林本的,東洋文庫本的,他幾乎全都抄錄下來了,還有羅福成、羅福頤他們整理過的彙編,所以他整個把時間全擱到那兒了。注23上午在那兒,回家吃完午飯之後他還上那兒去。在那兒,那時候北京圖書館善本部,孫貽弓先生是他一個老朋友,所以去善本部也還方便,他整個兒的過程就是這麼一個過程。然後有了心得之後,第一步他就寫札記,第二步從札記發展為論文,從論文發展為著作,但是他從未發表過專著。他沒有想發表,他就作為自己的一種……娛樂吧等於就是,反正也沒有別的事可幹。解放以後他上的二所麼,歷史所。注24

定:其實學問就得這麼做才能做好呢。

金:也沒有誰讓他幾兒交稿,也沒這事(笑)。所以女真語言文字研究那個書啊,不是一年兩年做的,是好多年積累成的,其中絕大部分,特別是語法部分,那都是我父親發現的,甚至於跟各種語言的比較,那都是……

烏蘭:因為他有好多語言的訓練。

3.我的治學

金:我這個呢,是我父親督促著我給他當助手,我這當助手一直當了好多年。所以我是從這助手練出來的。大體上過程就是這麼樣一個過程。受父親的影響吧,我原來也是對這三樣(史學、語言學、文學)感興趣,因為助手的關係。但是我小時候對文學的興趣好像比對語言學的興趣更高一點,這跟老師還是很有關係,所以我就談談這老師的問題。

除了我父親在家裡督促之外,我上中學的時候上的五中,北京五中。市立的就是五個中學。注25那時候家境已經很不好了,五中不要學費啊,五中不大好考,沒辦法就非考上不可,上了五中之後在各門功課裡頭,歷史這門功課啊,成績顯得特別突出,教我的老師叫殷景仁,他從初一一直教我到高三。這殷景仁是一而再再而三地跟我說,希望我將來畢業之後學歷史。殷先生就給我指出一條路來,他說最好你就直入歷史系,上了歷史系,畢業之後最好上日本去一趟,那時候正是抗日的時候,我說那不是成了漢奸了麼(笑)。殷先生就說,學術是學術,政治是政治,你得把它分開了。因為日本現在對東洋史的研究還有一些可以參考的,可以開開眼界。說你要聽我的呢,準沒錯兒。這個話從初一起到高三止,他就跟我說了不止一次。反正我畢業的時候沒聽他的話,我考到北京大學的國文系。那時候也是敵偽周作人的時候,殷先生對這事很失望,對我很不滿意。所以我就感覺老師對學生的愛護啊,我回想起來還是非常感激的。

這時候我家的經濟狀況,北大我也上不下去了。正在這時候啊中學保送留日,一個班保送倆人,官費,那時候也沒人去,去的人不多。結果殷先生就讓學校指定我去,這麼樣就留日去了。留日去的時候殷先生又跟我談,這回呀我接受老師的意見了,我說這回我一定聽您的話。

我上日本去不能夠研究中國文學啊,這麼樣,到那兒去上的東洋史學科,那時候還叫東京帝國大學呢。到那兒去了之後,池內宏注26不是研究女真的嗎,池內宏傳下來的弟子就是三上次男注27,三上次男正在東大,結果我到那兒之後呢,我就接上三上次男的班了。三上有一本書叫《金代女真學研究》麼,但是他主要研究金代的政治組織、社會組織、政治經濟,沒有研究語言,語言這方面是我們家內繼承,在金史的其他方面是由東大那邊,由三上那邊(繼承),當然他那兒有些觀點不能跟咱們完全一樣了。後來我就把他那本金代女真之研究給翻成中文了——我看看能不能給您找出一本來。

要想把學問深入一點,最好是跟家長,跟老師啊,搞接力賽,不要自己單……

定:單挑一攤?

金:對。最好還是接力。我們這個呢就是,一個是你家裡,今兒個你父親學理科,兒子學文科,孫子又學理科,這樣哪個也行不了。因為這是個繼承的問題。有時候一個學派形成很難哪,很不容易的。有時候您會感覺到,您說都是研究清史,王(鍾翰)先生的清史跟別人的就不一樣。是不是?

定:對。

金:其實您繼承他這個,收穫就會很大。

定:對。

金:自己還沒成熟呢,就跟老師反對上,這可不好。現在有些人我就很看不慣。有的老師提出來就感覺傷心。日本就沒有這種情況。像三上對池內,池內錯他也不說錯,反正這也不好,你不說老師錯不就完了麼,他有時還維護呢。他們老師對學生真愛,所有的都給你,學生對老師也什麼。

一個是接力的問題,一個是尊師的問題,這兩個我就都非常在意。

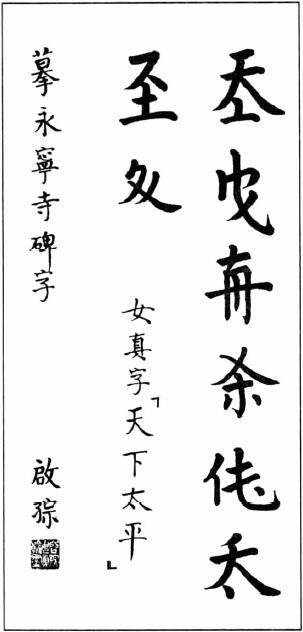

金啟孮先生女真字書法注28

4.辛亥革命以後……

金:我就感覺中學殷先生給我指的路子,和我父親給我由小帶的這個路,這兩條路我感覺都對了。現在越回想啊,對他們越非常感激,當然也非常遺憾,是什麼呢?我在日本待了四年半,頂五年的樣子,回來那時候是1944年的11月。

定:就是日本快投降的時候?

金:啊。我回國的那時候呀,回來之後我就做醫療衛生工作(笑)。

定:啊?那是怎麼回事?

金:那時候有個醫療衛生委員會,實際上就帶著工作人員拉藥什麼的。就在這時候殷先生去世了。我痛痛快快哭他一通,我就感覺到我自己也沒什麼前途了。那時候想去當個中學教員都不可能,剛剛勝利注29的時候,和勝利之後這一段啊,找工作很成問題,所以工作主要是在解放以後了。大體上前邊就是這麼一個情況。

定:您出生是1920年?

金:不是,是1918,民國七年。

定:那時候您還很小呢。

金:很小也能知道啊,在我10歲以前的時候,大體上是這麼一個印象。

定:金先生,我理解得對不對,就是說是不是辛亥革命一結束,滿族立刻就特別倒霉?

金:不是不是,辛亥革命是禪讓啊,不是滅亡啊。所以馮玉祥啊,現在不是叫驅逐溥儀出宮麼,北京人管他叫馮玉祥逼宮。那時候請段祺瑞出來的時候,段祺瑞發了一個通電注30呢,就說他可以出來,願意合作,但是對驅逐溥儀這件事上,他認為辛亥讓國,這麼做不合適。

定:咱們後來學歷史都說是推翻了清王朝。我們這一代人就不太注意這個事了。

金:不是,當時辛亥年沒有換朝代的感覺,根本沒有。更換朝代是十四年(1925年),十七年(1928年),民國十三年(1924年)不是驅逐溥儀嘛,民國十四年就沒收旗產。

定:就停發旗餉。

金:旗餉早就不給了,就斷斷續續、斷斷續續。十三年把溥儀趕出宮之後,十四年張作霖來了,一瞧馮玉祥發了大財了,張作霖一想我也得幹一下子,就宣佈把所有的旗產全沒收,給了極少的地價,但是府(王府)沒有沒收,因為咱們那府都賣了,沒剩幾處了。現在歷史上寫的跟實際情況有時有些差距。注31民國元年時還沒有感覺到。從文物損壞開始,那是民國十四年。民國十七年那是大規模來了之後,北伐成功之後。

定:您說的震動是指哪方面?

金:連在機關工作都感到困難哪,好像低人一等。這不只是旗人,不只是滿族,北京人也感覺到這樣。北京人對北平、北伐這兩個名詞都有意見,那是當時,當時不敢公開說,現在也沒人提這個了。現在實際上說了半天,說國民黨不好,我覺得沒說到點子上。國民黨來了之後讓北京人感覺到,小學的好多老師都教孩子「北平平誰,北伐伐誰」?

定:北伐軍是不是都是南方人?

金:都是南方人哪,因為從前的時候直奉戰爭,直皖戰爭,那些戰爭現在把它都否定了,軍閥亂戰,跟咱們沒什麼關係,他們打他們的,跟老百姓不相干。民國十七年(1928年)就不是,是連老百姓一齊算了,這才厲害呢(笑)。比如說罵滿族,你們野蠻民族怎麼怎麼樣。

我是什麼時候才有這民族的感覺的?是上學之後學校教給我的,什麼民族壓迫,什麼清朝野蠻的民族統治,這是學校教給我的。甚至我說的殷先生有時候多少也有這種,他雖然對我個人非常賞識,但是多少也有這種想法,不知道是怎麼回事。

因為在我感覺裡頭,比如說對蒙古人,磕頭碰腦的都是(笑)。說蒙古族是另一個民族,沒有這種感覺。有時候感覺南方人很奇怪,說話什麼的,因為我小時候在咱們北京啊,整個的,像安定門這一帶是西藏人和蒙古人的地區,因為雍和宮在那兒呀。另外那些蒙古王府都是一半蒙古話一半滿洲話,兩種民族的風俗都有。當然我們所有的親戚都是蒙古人。一般來說除了滿人就是蒙古人。我到內蒙古去了之後我有一個感覺,就是年老的蒙古族見著我,烏素圖召注32的喇嘛一聽說我是滿族,拉著我手就不放,跟我說起就沒完,說現在當了教授真不容易。中年的就不像老年那麼親切,年輕的好像就更不如中年的親切似的。老年的就好像根本就是一回事兒。當然只是我的感覺,不全是這樣。

定:那您對三家子的發現……注33

金:那主要是清格爾泰注34同志聽到消息後說要去的,結果當時學校要我跟他一塊兒去。他們去瞭解語言,我去瞭解生活。我是把各方面全都瞭解了。因為到那兒去之後就跟三家子發生感情了。這對我也是這樣,見到他們之後特別親切。雖然時間很短,但是就跟他們無話不說。比如說我想統計一下說滿語的情況,熟練的人有多少,會說的人有多少,不會說的人有多少,生產大隊的幹部就主動說:「這事您甭管了,我給您統計得了。」那都是他們幫著弄的。咱們這族啊,到外邊互助的情況還是很不錯的。

您應該寫一點滿族過去的情況,有什麼好處呢?(滿族)不是來了就壓迫人,就搞文字獄,是不是呀?這主要就得靠您這一代,現在還能夠寫能夠活動。再有一個就是滿蒙關係應該研究研究,我在內大(內蒙古大學)我就感覺,內大好像對滿蒙關係不大感興趣。

烏蘭:研究的少。

金:現在我有這麼一個感覺,有的同志雖然學歷史,對這個也不大什麼,甚至有人還有這個想法,認為漢人是讓滿族給帶到蒙古去的,沒有這個事呀,問題是(清朝)不讓他們進去呀,不讓進去以後又扣個帽子說是隔離政策,它不是隔離,它主要是多一事不如少一事(笑)。

定:所以我就希望就滿蒙關係這一問題,尤其您家裡又有滿蒙通婚這些情況,具體地給我們講一講。

金:那講起來就沒頭啦。

定:您慢慢講,咱們也不著急,過幾天我再來。

金:根本在這八旗裡頭,滿蒙漢這三旗分不清。跟漢族的關係也很多,甚至跟南方漢族的關係也很多。

烏蘭:入了八旗的蒙古人,別人看著好像就是滿族了,蒙古人那些特點基本就沒有了。金先生你們家蒙古人的遺風、影響有沒有?是不是進到滿族人的家庭裡頭,蒙古人的影響就沒有了?就滿化了?

金:我小時候好像覺得蒙古人就是自己人,沒覺得蒙古人是另一類人。

烏蘭:反而覺得特別親似的,是吧?

定:她(指烏蘭)說他們蒙古人和咱們滿人通婚以後,是不是把他們蒙古人的習慣也帶到咱們滿人家裡了?

金:是呀。

定:所以咱們滿人家庭裡也有好多蒙古人的習慣?

金:蒙古人家庭也有好多咱們滿人的習慣哪。

定:咱們是把他們當蒙古人,還是當成滿人,看不出區別來了?

金:記得那時候我就覺得沒有這種感覺。

……

滿族跟女真族不同,滿族第一步吸收的是蒙古族文化,所以滿蒙關係史應該好好研究,當時內大好多領導聽不進去。還有一個最遺憾的事,就是當時北京的好多王府裡頭,關於蒙古王的好多畫像,我的意思是讓內大收購,我給當介紹人。結果那時候正編革命史呢,對這個事就不重視。當時那個教務長什麼的都沒有興趣,結果通過別人都讓琉璃廠收購去了,太可惜了。策稜、成袞扎布注35這些人家的一系列的畫像,那現在保留下來多好啊。注36