——金秀珍、金竹青、金恆德口述

[訪談者按]清朝皇族在清中葉以後就已明顯分化,清朝覆亡之後,王公地位一落千丈,有錢的跑到天津,更多的則淪於貧困。北京的西北角,也就是靠近西直門城根兒的地方,由於房價遠較城內便宜,很多貧窮宗室與八旗子弟便遷居到城牆根兒下,這裡人煙稀少、房屋簡陋、環境骯髒,日久成為貧困旗人的聚居地,遂有「窮西北套」之稱。北城之謂「貧」,這是因素之一。

這些沒有爵位的愛新覺羅子弟,在清朝被稱之為閒散宗室,到乾隆朝時為他們的面子起見,又賜給他們每人一個「四品頂戴」的空銜(犯罪者除外),於是又被稱為四品宗室,但實際上的待遇,卻比一般的八旗馬甲高不了多少,如遇婚喪嫁娶、意外變故,或者食指浩繁,也會如普通旗兵一樣陷入貧困境地。注110辛亥革命以後,很多人的生活更是陷入絕境。

這組口述與前面幾組不同的是,幾名被訪者都是一家人,分別是四品宗室毓珍的妻子、妹妹和女兒,她們從各自不同的角度,講述了這個康熙皇帝的直系後裔、「一出生就是四品宗室」的一家兩代人幾十年來艱辛慘淡的生活。

在本書中,這可能是一組最接近於「女性視角」的訪談了,不僅因為三位被訪者都是女性,還因為在她們的講述中,相當細膩地再現了在這樣一種困境中女人的生存狀態:她們生活中瑣瑣碎碎的平庸、磕磕絆絆的煩惱,以及當生計瀕臨絕境時的掙扎,還有更重要的,是旗人男子所不及的堅忍。毓珍的家計,主要就是靠他長年離家在外當保姆的母親和做挑活的妻子支撐的,他妹妹老大出嫁,之後也挑起了一家的生計。在旗人家庭中,這樣的例子屢見不鮮,我在不同場合不止一次提到過這點。

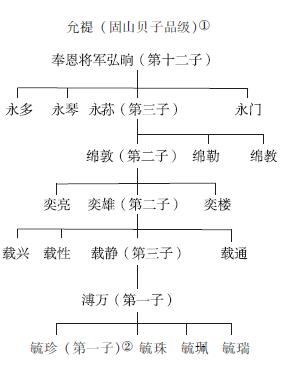

《愛新覺羅宗譜》中毓珍家族支脈一覽:

允禔(固山貝子品級)注111

毓珍(第一子)注112毓珠 毓珮 毓瑞

(一)金秀珍口述

時 間:2000年1月15日

地 點:北京中國政法大學宿舍

訪談者:定宜莊

在場者:佟鴻舉注113、金恆德(金秀珍之女)

[訪談者按]金秀珍原名董秀敏,嫁到愛新覺羅家之後即改夫姓為金,名秀珍。與愛新覺羅家族結婚的女性大都如此。

1999年秋,《北京晨報》刊登一條消息,說中國政法大學研究生部拆房時,在校園裡發現了一通乾隆朝的石碑,當時碑身和馱碑的贔屭已經分離,但碑身文字保存完好,上書「原任綏遠城將軍宗室弘晌碑文」,落款是「乾隆四十七年」。注114這通碑以及住在石碑附近的弘晌後人也由此引起相關人士的注意,一時間探訪此碑者絡繹不絕。這並不是新發現,因為此碑的拓片早在數十年前就被收藏於北京圖書館(即今國家圖書館)。注115而我在轉過年的年初專程踏訪此碑,是因為在後來有關此碑的陸續報道中,都提到一位「守墳人」,即弘晌後人毓珍的妻子——金秀珍女士。當時碑已被重新立起,周圍渣土也都清理乾淨,看起來很像樣子了。金女士的家,就在政法大學後面的居民樓中,顯然是返遷後分給他們的房子。

據《清史稿》:「固山貝子品級允禔,聖祖第一子。三十七年三月,封直郡王。三十九年四月,上巡視永定河堤,鳩工疏濬,命允禔總之。雍正十二年卒,世宗命以固山貝子禮殯葬。子弘昉,襲鎮國公。卒。子永揚,襲輔國公。坐事,奪爵。高宗以允禔第12子弘晌封奉恩將軍,世襲。」

毓珍保存的家譜

查愛新覺羅族譜,弘晌是康熙皇帝之子允禔的第12子,毓珍則是弘晌的第6世孫。弘晌歷任庫車辦事大臣、盛京將軍和綏遠城將軍,是不折不扣的封疆大吏,他的兒子永多曾任西安將軍、盛京將軍和烏魯木齊都統,地位與其父不相上下,但永多的後人便都默默無聞了。

金女士未嫁前就生活在「窮西北套」,與毓珍成親之後,於1950年前後出城到弘晌的墓地守墳,此後當農民的日子只能以艱難竭蹶形容。

金女士在我為她做訪談之後一個半月就遽然溘逝。能在她生命的最後時刻留下她的聲音和照片,對她的子女和我自己,都是一個安慰。

1.住西北套注116的時候

金秀珍(以下簡稱金):我現在成天就坐著。

我民國七年(1918年)生人,今年八十一。我們家八旗,正黃旗。我爺爺家是董鄂氏,像我們家這滿族,一人一姓。我爺爺姓常,我父親姓穆,我倆叔叔,就是倆爹,叫爹,不叫叔叔,也各有單姓,姓富的,姓花的。這都是由滿洲名字來的,他們各人有各人的滿洲名字,我爸爸叫穆金泰,我二爹叫花金泰,我老爹叫富渾泰。後來就歸一姓了,我爸爸叫董啟朋。我就姓董。

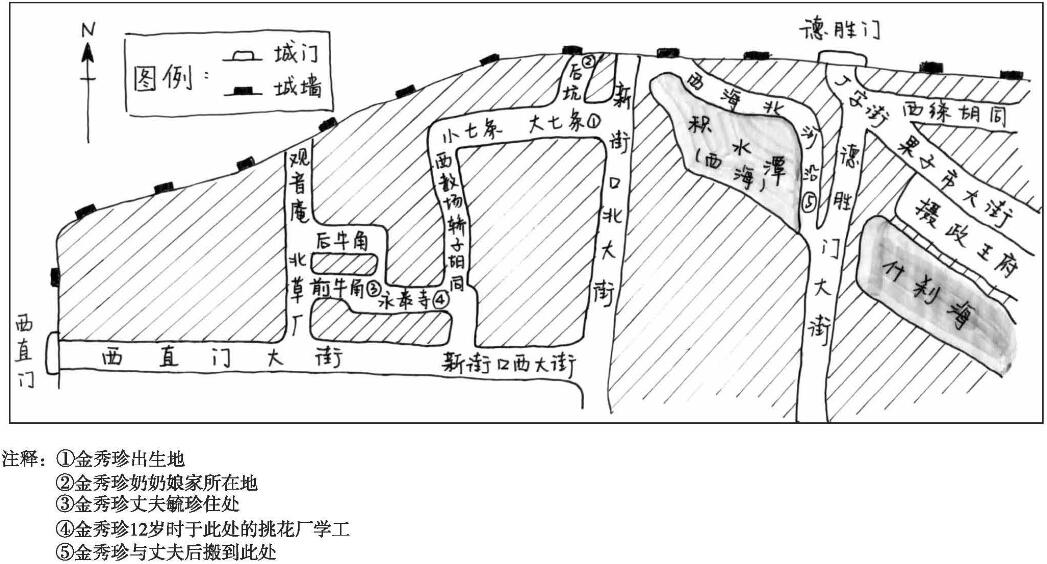

我出生在豁口裡頭,新街口那豁口,一去頭一條胡同,叫大七條,小七條,中間順北數第一條,那會兒叫張禿子胡同注117。我們祖輩都住在那兒,一改民國就各奔各的了。也沒有什麼宅院,就是小四合,獨一家,沒有街坊。爺爺、太太全在,還有我大姑姑、二姑姑,那會兒都沒結婚呢。我老爹老媽也在那兒,老爹就是我小叔叔,老媽就是他愛人,也都在那兒住。

那會兒還沒我呢,我就聽說,我爺爺那會兒說是上朝吧,是什麼「衛」不是,我都說不上來了。我爺爺死的時候我也十好幾了,他86歲死的。那會兒管媽都叫奶奶,管奶奶叫太太。我太太也是滿族,娘家姓趙,也住在豁口裡頭,後坑,是那兒的娘家。我太太是八十五了吧,民國以後,日本動亂關城的時候死的,那時候我20多歲了吧。

那會兒都穿旗袍,梳旗鬏,那旗鬏天天是我給鼓秋(北京話「拾掇」之義),我就愛給鼓秋,給我太太梳頭,給我爺爺梳小辮。我爺爺是小辮兒,至死也是小辮,那小辮呀,細著呢,一箍節兒,還沒有我這小拇哥粗呢,到死的時候還是那樣。(頭髮)沒有多少了,就不每天梳。我太太頭髮多點,得天天梳,也是我給梳,扎上那頭板兒,一劈兩半,這一半頭裡抿,往後盤,這一半也往後盤,兩半,還立著,用扁方。我會梳,現在梳我也會。

定:都到民國時候了還梳旗頭嗎?

金:還梳旗頭。那時候沒人說,誰愛梳什麼頭就梳什麼頭。我爸爸早先也上朝,拉清筆字,我也不知道什麼叫拉清筆字。

佟:是不是寫滿語的?

金:是吧。我爸爸說上朝啊,得退著出來,有一次一慌,差點把載濤注118撞一跟頭。

到我出生以後,家裡就沒有什麼生活來源了,都不會做事也不會做買賣,就賣著過唄。像我爸爸,我小時候他上湖北去也不知幹什麼,從湖北回來就沒有工作,在家多少年,最後又上東北的什麼軍,義勇軍叫什麼,去了幾年。然後就回來待著。我老爹在前門那兒的警察局當職員,我太太我爺爺都歸我老爹養活著。後頭我老爹又給我爸找一事兒呀,在護國寺裡頭當了些日子警察,然後就又沒有工作了,生活就困難了。就是我姑姑那兒好,在我姑姑那兒,這供點兒那供點兒,我母親縫窮,就那麼湊合著混。我爸爸1958年死的,80歲。

我二爹死得早,不記得他幹什麼,我小的時候他就死了,我也沒見著過我二嬸。我老爹妨媳婦,死了仨(媳婦),都死在我老爹頭裡。第一個老媽也是旗人。第二個老媽是我太太娘家的人。第三個就到日本(佔領)時期了,娶的不是滿族了,是外姓的,在前門外頭住,也死在我老爹頭裡,他就沒再娶。他有一個孩子也死了。我們家就我父親這一支有孩子,剩下那兩支都沒有。

我大姑姑、二姑姑都是還沒生我呢就結婚了。大姑給的那家姓關,瓜爾佳氏。我二姑給的也是姓關的,也是滿族,瓜爾佳氏。都是當家子注119啊還是怎麼回事。也都住西北套,就是這西北城。沒有東南城的。

我母親屬豬的,要活著有一百零幾了。她娘家是蒙古族,姓白。都住西北套,西直門裡頭樺皮廠。反正我記事時候他們老房就沒有了。我姥爺他們家怎麼也比我們家強,先頭差不離,最終也是比我們家好。

定:您母親是蒙古族,那和你們有什麼不一樣嗎?

金:沒有。反正從我記事時,就都一樣。我母親從我記事時就不梳旗頭了。我母親那時候縫窮,縫窮就是有什麼活就都做,什麼補襪子啦就都干。以給人家做活為生。沒有生活來源。收入比我父親還強點。我母親能幹。不能幹也不行啊,我和我弟弟又小。我母親6年才生一個,我有個哥哥早死了,我都沒見過。就剩我和我弟弟我倆了。我比我弟弟大6歲。

我弟弟念過書,他後來也是自學,還不錯。我小時候沒上過學。我12歲就上挑花廠學挑花,挑花廠也是在西北套,新街口北大街的永泰寺注120,那是個廟,現在早沒了吧。有人教,是個女教師,姓傅,挺好的,圓乎臉兒大高個,是藍靛廠注121的人,藍靛廠的一般都是旗人。(學的人)有70多人。中午管一頓飯,學會了給你整套的活兒,就能掙錢了。那好學,只要會那拐彎抹角,就全會了。

定:你們在挑花廠都是旗人家的姑娘嗎?

金:不,什麼都有。我後來就在家做。我母親到藍靛廠給取活兒去,出西直門順長河。那會兒上哪兒都走著,沒有坐車的,甭管多長時間也是走著去,走著回來。

定:您母親隔多少天給您取一趟活兒?

金:我要是正經做,一件也得十天八天的,不正經做半個月也得不了,那會兒也貪玩兒。有樣子,自己在布絲上挑十字,那會兒都是夏布,夏布的絲特別細,就這樣,橫著挑兩絲,豎著挑三絲,這十字不就見方了麼。就是費眼睛,反正老得瞪著眼睛。一套活兒,好比挑個大桌面,這下邊不是兩股結到一塊嗎,挑出十字,這邊再挑出十字,這麼樣不是4面麼。犄角挑斜活兒,斜活兒不好挑,周圍是狗牙兒,3張小狗牙兒,狗牙兒好挑,任何人都會。挑桌面、手絹、枕巾,要是就光做,也挺快的。那會兒還是發大銅子兒呢,5個大銅子是一弔錢麼,做一件活10來吊吧。

定:您母親幹嗎?

金:不幹,她不會,沒學過。

定:您願意幹嗎?

金:沒事,幹什麼去呀?我干到十五六(歲)吧,那會兒就不興挑花兒了。我們就搬到鼓樓去了,鼓樓東大街北鑼鼓巷,那兒不是西北套了。在那兒又上的被服廠注122,在北新橋,是日本人開的,做西服的。有一個姓李的,叫李大姐,在鼓樓住,她在那兒學手藝,做西服褲子什麼的。她領我去的,我給她打下手,鎖扣眼,在那兒不到一年。我沒閒著,反正我從12歲起就一直沒閒著。到我結婚時我弟弟就接上了,就成啦,生活就緩點。

2.四品宗室之家

金:我結婚不算早。我25歲結的婚,虛歲。我老頭名叫毓珍。

定:怎麼說的他們家呀?

金:我呀,有個大姨,我叫姨大大,我們滿族人管大姨叫姨大大。那會兒正是白面(指鴉片)興隆的時候,滿街都是倒臥,就是癮大的那個再一凍就死在外頭了。我們老頭子(即金的丈夫)上他姑太太那兒去,正好我姨大大也到他姑太太那兒去,就瞅著他挺好的,也不抽煙也不喝酒,一點嗜好都沒有,家裡也清靜,這麼樣給說的。他也是屬馬的,我25歲,他37歲,比我大12歲,可不是大太多了點麼。

定:您嫁給他的時候知道他們家是宗室嗎?

金:知道,都是西北套的麼。他出生就四品呢,這譜上都有。不叫官,叫四品宗室,也叫閒散宗室。我聽我姑說,吃那俸祿,待遇特別低。就相當於那政協委員吧。我還沒跟他結婚的時候他就在宗人府寫書,修譜注123。

他們原來也住城裡頭,前牛犄角胡同,也是西北套。那時候愛新覺羅也困難了不是,把府也賣了,大房也賣了,後院也賣了。

這邊有公公、婆婆、小姑子。他那時候在沙灘理學院,一個月收入70多塊錢,湊合了。還要養老頭子,還有他妹妹,沒結婚,在家呢。旗人反正就是規矩吧,這早晨起來,頭一檔子兒,得端出尿盆去,公公婆婆起來得給人家沏茶倒水,一下地,這咕嘟兒一按(指旗人女子的蹲安)。像我那時候,阿瑪您起來啦?一按。管爸爸還叫阿瑪,管婆婆也還叫奶奶,不叫媽。然後吃飯請安,睡覺請安,跟小姑子也請安,對小姑子不能說你,得說您,到現在也是那樣,改不過來了。

我婆婆也是旗人,姓李,也是西北套啊。過去滿族不跟漢人結婚,漢人也別想進滿族,就這麼回事,到我這輩兒就為止了。我婆婆不在家,一說就說是跟府裡頭幫忙,也不知是哪府,最後一打聽啊,是給人看小孩兒,給沙灘那個理學院的院長。住在和平門松樹胡同。注124那兒有兩層小樓。

金恆德:我奶奶富態著呢,看過我。

金:我婆婆脾氣好著哪,也沒什麼規矩,她有時也回來,我也不搭地(時常之意)過去瞅瞅,回來就告訴我,晌午天要是困了可以睡會兒覺。公公和小姑子不成,規矩還不說,反正我老不合人家心思,老呱嗒臉子(北京話,形容臉色陰沉的樣子),不理我,小姑子也如是。她比她哥哥小10歲,比我大兩歲。

結婚一個月,剛住對月注125回來,她就把這日子不管過了,告訴說,你過日子吧,我也該休息休息了。過日子是把錢擱到那兒,誰買東西誰就去拿。我就問:「妹妹,咱們吃什麼呀,我好到新街口買去呀。」不理你,她自己該幹什麼還幹什麼,你還不能緊著問,再問:「妹妹,咱們吃什麼呀。」拿眼睛翻你一眼,還不理你。再問第三聲,說話了,慢條斯理兒地:「吃麵吧。」得,命令下來了,我買東西去……反正老不高興。

定:是沖您不高興還是在家裡就是不高興?

金:那我就說不清了,我沒進這門兒我也不知道哇。反正我進這門就沒跟她說過話。那時就租房住了,3間南房,兩暗一明,我住裡間屋,我要拿著點活兒和小姑子一塊做點活兒,多好哇,嘿,拿著活兒去了,跟她說話她也不理我,她干她的我干我的,後來就自個兒干自個兒的了。就這麼一個脾氣。

定:她在家厲害嗎?

金:不言語呀。壓根兒連理你都不理你。她用眼神挑你。

金恆德:那老太太的眼睛那麼大個兒,用眼睛看著你,眼目傳神。

金:用眼神挑你。一天就這樣。

我們那時候反正生活沒問題。我嫁過來以後就沒出去幹活兒了,就天天伺候他們吃喝。我有病了也得照樣伺候。吃混合面那時候(指日軍佔領北平時期),我有一次感冒了,發燒,也沒吃飯。我老頭子上班了,家裡就剩公公、小姑子,我伺候他們吃完了,我也沒吃飯,我就躺著去了,到了下午3點多鐘4點鐘,街坊老太太進屋去了,拍拍我:大奶奶大奶奶,那會兒都叫大奶奶,爺倆兒都走啦,你該起來做飯了。噌地,我就坐起來了,誤了人家的飯哪兒成啊,慢慢起來做飯吧,夏天兒,你得把粥給熬出來,拿砂鍋熬一鍋綠豆粥,然後再說吃什麼。你說這知道我有病,老爺子又走了,你(指小姑子)就別走了,一聲不言語全走了,到吃飯時候又都回來了。

定:走哪兒了?

金:老爺子有時走有時不走,他沒事,什麼都不幹,就在家。小姑子走,到她姑太太那兒去。她姑太太家在西直門裡頭開冥衣鋪,糊燒活的。注126

定:什麼叫糊燒活?

金:不太懂啊?這會兒也沒有了,你是不懂。那會兒死人,接三,得拿紙糊4個箱子,一個棚車一個馬,還有一趕車的,拿著鞭子。人死到35天不是燒傘嗎,那會兒講究燒傘注127,糊傘,就幹這個。

我家北邊住的,是我一個舅母婆,是我婆婆的娘家嫂子。這舅母婆好,那老太太個兒不高,就剩一人了,給東家西家的做賣活。做賣活跟縫窮不一樣,這就在家做,做好活,都是軟緞哪,那會兒大宅門有的是呀。她就指著這做活自己生活,還攢錢。結果兒子快結婚了,東西都預備好了,兒子死了,這多坑人哪。我現在還有一個喜字的茶盤子,就是我舅母婆的,那老太太好,來這兒不挑這不挑那的。像我這個新媳婦吧,頭一回回娘家,走前得給他們磕頭,給公公磕完了給小姑子請安,然後給姨婆磕頭,給舅母婆也得磕呀,我那舅母婆也在這兒呢,舅母婆站起來了,說話細聲細氣兒的,到現在我還想著她那聲兒呢:我不能受你的頭,你還是嬌客呢,你是外甥媳婦,我不能受你的頭。

還有個姨婆,是我婆婆的妹妹,她們(指姨婆的婆家)也姓董。一年得在這兒不說住半年吧,起碼也得住5個月。她是第一監獄的所長,挺大的脾氣。本來我這小姑子就夠瞧的了,她還挑唆。有一回那姨婆又到這兒挑唆事兒來,還一個姑婆,叫九姑姑,也不知是哪支兒的,吃完飯這幾口,公公、小姑子、姨婆,就到我舅母婆那邊講究我去了,嘿喲,這麼著那麼著的,說給我聽,我也急了,我連屋裡都不待了,我就出去了。那天還下小雨呢,北屋那兒前沿深,有高台階,我到那兒站著去了。我不敢搭茬兒,那我走出去會兒還不成嗎。真欺負人。我也不敢一賭氣回娘家,可不敢。回去我也不說,什麼話都不敢說,我爸爸脾氣不好,我要說得亂七八糟的,他跑到這兒鬧來,我還過不過了?有時跟媽說說,深了也不說。

今兒是初十,我今早兒還想起來呢,我公公是我結婚第2年,臘月初九死的,60歲。初八還指著點臘八粥呢。轉過天兒初九死的,傷寒,幾個禮拜就死了,老怕傷寒少怕癆啊。再轉過年3月還是4月我們小姑子結的婚。也沒辦,就請請親戚就完了。她出嫁時29歲,因為哥哥還沒結婚呢,這妹妹要是結婚了,這家裡就沒人管家了。就不讓她結婚,耽擱著。要不,這麼樣跟她哥哥也做點仇。她跟她哥哥不對付,一句話也沒有。她哥哥後來死的時候,她來給穿上衣裳,哭沒哭上兩聲,扭頭走了就再也不來了,就這樣。現在走得近乎,是他們倆(金恆德夫婦)淨去,他們去她厚道著呢,這麼著那麼著的。

金恆德:我姑姑還住在豁口,西北套。她也愛說著呢。

定:您小姑子的丈夫是幹什麼的?

金:什麼也不幹,他比我小姑子大12(歲)。她的婚姻遂心不遂心也就那麼回事兒吧,都是我姨大大管的閒事兒。我這個妹夫他們家姓那(nā),他姑姑姓李,他姑姑是宮裡頭的宮女,沒兒子,就把這侄兒過給她這兒了,跟他姑姑過。我這個妹夫就隨他姑姑的姓,姓李了。公公死了,小姑子走了,就剩我一人了,舒服了。

附圖:「窮西北套」地圖

後來我們又搬到西海北河沿20號,不是離著德勝門曉市近麼,他(丈夫)就天天上那兒擺攤去。先搜家裡這用不著的東西,然後再在街上買點兒,擺到攤上賣去。反正連家裡的帶著上外頭買的,也說不上是賺是不賺。濤貝勒也擺攤去,也是拿家裡的(東西)。還有一個貝勒,管我還叫嬸呢,一到我們家就讓我給他烙芝麻糖餅吃,也上曉市擺攤去。德勝門那兒的,注128頭裡都是擺攤賣破爛的。注129

3.一解放就看墳來了

金:這兒是墳地。1949年不是解放麼,怕這墳地丟了,就搬到這兒來了,看墳來了,不知道怎麼回事就稀里糊塗全來了。我也不懂。我來的時候33歲了。

這地方呀,那時沒有村,就是東一家西一家的。我們人生地不熟的,10來畝地,不會種,這什麼都不會,什麼都叫不上名來。那會兒旗人不吃香,淨受人欺負,都說那,人家騎馬我騎人,這本地人就欺負人。一到掙分的時候,人家淨拿我們打哈哈。也就是解放,要不解放我在這兒住不住。

金恆德:真抬不起頭來。

定:您後來幹農活嗎?

金:不干也得成啊,不干吃什麼呀,掙工分哪,分糧食啊。老頭子不會,什麼都不會,我也沒幹過,不會學麼,慢慢學。就我一人干。

金恆德:那會兒不是有自留地麼,我父親都沒管過,不會拿鋤,用兩手那麼樣拿著。都是我和我媽弄。

金:他就沒幹過。清理階級隊伍,四清注130什麼的,非得讓出去幹去,逼得沒法子了,幹了幾天。有一陣子是餵豬,餵了幾天豬。再有幾天在豁口外頭那個什麼河,在那兒值夜班。真受氣。

定:按說這是你們家墳地,都有看墳的人啊。

金:就有一個看墳的。我們滿族在這兒不吃香,可是到今兒也沒改,戶口本上還是滿族。我弟弟一家子孩子大人都是滿族,也沒改。想改也改不成啊,都是他們家的墳,大石碑這兒立著呢,說不是你的成嗎?

定:你們跟其他宗室聯繫多嗎?

金:也有來往,比如跟溥四爺注131,溥傑那兒去過兩趟。溥儀放出以後也去了一趟,他還挑眼了哪,我們老頭子給他行大禮,他說不應該,現在解放了,他都改邪歸正了,不能行大禮了。太舟塢注132那兒有溥任的墳地,起墳的時候沒人管,我老頭子好管這閒事,後來任四爺過意不去,就買了絨衣,當時條案上擺了一筒茶葉,就說拿去喝吧。

我們家是農業戶口,歸東昇公社管。差點劃成地主,算漏劃地主。後來劃成城市小販,我的簡歷都是城市小販。

(二)金竹青口述

時 間:2003年2月23日

地 點:北京天通苑東二區某居民樓金竹青家

訪談者:定宜莊

在場者:金恆德

[訪談者按]我對金秀珍的訪談,頗得益於她的女兒金恆德的熱心協助。金女士逝世後恆德又主動提出,她還可以幫我去找她的姑姑金竹青女士。因為金竹青女士所住原「西北套」一帶房屋正值拆遷,此事耽擱了兩年之久,到2003年冬,金女士已經遷居到天通苑並在那裡安定下來,恆德遂專程陪我去為金女士做了訪談。

金竹青是毓珍的胞妹,與金秀珍互為姑嫂。對於她娘家的事,她與金秀珍的講述因各自不同的處境而互有詳略參差,而二人各自的婚姻與生活,卻也有他們那個特定的生活圈子中的某種共性。兩篇口述既可以互補,也可以互證。

1.打安上這碑就敗家

金竹青(以下簡稱金):我們家那石碑啊,立碑那地方是一個祖墳,老墳,那時候本家也多,老墳不是一家的墳,一塊地就10畝哪,大著呢。老墳地有圍牆,有門,後邊3個門,就在石碑那兒,死人進去靈(指靈柩),開正門進門。黃楊、柏樹多了,我小的時候那樹還有呢,一進去害怕著呢。

這墳是怎麼個來歷呢,北京有個沈萬三注133您知道嗎?那是他的花園兒,是他送給我們太王爺的。我們那太王爺就留下話兒了,說將來給你們姨媽、姨太太她們做塋地。所以墳裡埋的都是姨太太,沒有男的。男人還專有墳地。

定:可是墳地的碑不是弘晌的嗎?

金:你聽著啊,後來乾隆打圍,路過我們那墳地那兒,由那兒過,就問,這是誰家的墳地,他會看風水啊,他一看這塋地了不得啊,將來得出皇上,回去就賞了這碑。我們打安上這碑就敗家了,安的這地方正是把那青龍壓住了,由這兒就完了,以前輩輩兒是世襲罔替啊,輩輩兒出一個奉國將軍,就打安上這碑,就出不來了,出不來做官的了,乾隆那就是破根兒來了。

豎立於北京中國政法大學校園內的乾隆四十七年(1782年)綏遠城將軍宗室弘晌石碑(定宜莊攝於2000年)

定:您這是聽誰說的?您哥哥?

金:我父親他們都知道啊。

2.我小時候淨搬家了

金:我1916年生的,87歲了,屬大龍的。我們家是愛新覺羅,黃帶子。我父親是溥字輩,我是毓字輩。原來我叫毓竹青,後來冠老姓就姓金了,我的名字就叫金竹青。我哥哥就改成金寶忱了嘛,號似的。

那會兒不是有府麼,我們的總府就是十王爺府,康熙不是24個兒子麼,他是康熙第10個兒子。大高個兒,過去我們家有齊眉棍,那是我們太王爺的,兩米多高。那人多高,那棍多高,府裡頭都供著,還有祠堂,「文化大革命」才把牌位砸了的。我們家那老宅子,最近沒幾年才拆的。

反正那會兒夠威武的,我老祖死的時候,門口那轎子都擺滿了,都是王爺。小時候我看過那賬,過去辦事呀,辦完了都寫賬,紅白喜事,紅事紅本兒,白事是藍本兒,都有,什麼買了多少兩,多少兩銀子。過去夠威武的。(笑)

我出生的時候住在前牛角,北草廠裡頭,西直門裡頭不遠兒就是北草廠,前門叫前牛角,後門叫後牛角。那房也不算太大,頭嘍四合院,後頭有一間後倒房。那就是哥兒幾個,上頭老祖,我大爺爺大太太,三太太,都挨那兒死的。

後來我老祖也沒有啦,大爺爺大太太都沒了,大爺爺什麼都沒有(指孩子)。就剩我爺爺、太太、三爺爺、爹、嬸,我們就分家了。我們家就搬到小後倉,也在西直門裡頭,那時候就租房了,買不起房了。

定:你們家搬出來了,那留在府裡的是誰啊?

金:還有本家呢,哎喲我們本家多了去了。我們是長房,那些本家輩兒都小,就我們家輩兒大。那會兒我才十幾歲,我那本家哥哥都60多歲了,來了給我父親請跪安哪,街坊瞅著都新鮮。反正過年就來,三十晚上就來,辭歲來。我族裡的嫂子,我們叫姐姐,來了還那麼大規矩呢,我父親說坐下坐下,她們都不敢,坐椅子都坐一點邊兒。我還有個四嫂是個女兒寡,沒結婚我那四哥就死了,死了以後人家娘家就說女兒願意,就過去守寡。把死人在那邊停著就辦喜事,守了一輩子,那叫女兒寡。皇上給她的貞節牌位還掛那兒呢。那會兒不是爹媽做主嗎,女的就不能反抗啊。我那姑婆呢,才21歲,就守著,就不走。走了讓人笑話。我父親那會兒講這事。我跟聽笑話似的,自己沒趕上過啊。

我們家裡頭,我爺爺老哥仨嘛,大爺爺死得早,70多歲就死了,我沒趕上。我聽他們說,我大爺爺就是做飯的。

我三爺爺80多歲死的。我爺爺那年死的時候也不小了,70多歲了吧,我爺爺死的時候我才7歲。我還一個叔伯爺爺,他們仨人都沒做工作,什麼工作都沒做過。

定:那幹嗎呀?

金:什麼都幹不了哇,什麼都不會呀,什麼都不會,老礙著面子,老倒不了這架子,高的做不了,低的不愛做,怕人看不起。我這三爺爺那會兒淨跑二黃票,就好戲,就到外頭走票去。

定:他就好唱戲?

金:啊,由8歲,就在這戲界裡頭,在富連成那裡頭,唱戲的都圈在這裡頭,就學,唱小花臉的,他喜歡這個麼。跟過去那老唱戲的,劉復生啊,譚鑫培啦,都一班的,都在一塊,一輩子都在那裡頭。登台唱啊也不要錢。走這票走一輩子,一分錢不掙。

定:是掙不著還是不要?

金:不要,過去也是,有點錢就造唄。後來就在那裡頭教戲,他在戲界裡頭有名啊,打聽載過庭,那老唱戲的沒有不認得的,都知道,挺有名的。

定:您三爺爺唱二黃票,那他有三太太嗎?

金:三太太也死了,死得挺早的,我也沒趕上。他們先有一個兒子,我們叫爹呀,後來死了,兒媳婦也死了,最後就剩下老頭一個人了,後來那年就八十幾了,抽冷子(突然間)有病了,接回來,死到我們這兒了。

定:您爺爺也唱戲嗎?

金:我爺爺不唱。

定:那他在家幹什麼?

金:他就在家。我爺爺那會兒在外頭有個姨太太,就算外家吧,我爺爺跟那兒過,不回家,最後都病得快不行了,才把他送這兒來,就是小後倉這兒,倒死在家裡了。家裡就是我太太跟著我們,我太太也是北京的滿族人,她家就老倆兒,和她這一姑娘。(老倆兒)那會兒就說,我這閨女呀,非得是門口擺獅子的,我才給呢。結果真是,真給了這麼一家,我太太那一輩子才叫享福呢,什麼都不會,什麼都不幹,就做點家裡活兒,也有用人吧。她84歲才死。

定:那你們家過去還是挺有錢的?

金:錢是不趁,就指著俸祿,每月關錢糧、關米,沒別的進項,你看都不工作。到我就連錢糧都沒趕上,我5歲還是幾歲呀,跟我父親去關了一趟,上什麼倉,說老沒給了,抽冷子給一回。那就是最末一回了。

定:那您父親那時候做什麼呢?

金:我父親一輩子沒做過工作,什麼工作也沒做過。吃國家的俸,都沒做過事兒。像我父親、我母親、我太太、我哥哥、我,就我們5口人,人不多,租房都租了7間房,前後院,頭院4間,後院3間,分家分的東西多啊,都了不得。後來沒有俸祿了,就不行了,(分家)出來就賣著過,賣東西過,剛開始有點首飾這那,就賣小件,最後我小時候那會兒,就越賣東西越少,就住不起那麼多房子了,後來就由7間改成3間,搬到後院3間,後來搬家就沒數了。我小時候沒怎麼上過學,淨搬家了,來回地搬,大後倉,那住的地方多了。我父親一直沒工作,什麼都不會啊,不會,就待著,沒有進項啊,我哥哥上到四年級就上不了了,16歲就工作了。

3.一家人都靠著我母親

金:我小時候就沒姥爺了,姥姥死的時候我9歲,我母親什麼樣,我姥姥就什麼樣,大高個兒,不會罵人。

我母親15歲結婚,我父親16歲。我母親家裡頭,那會兒也是沒什麼,條件不好,搭著跟這邊有點兒親戚,這麼給的,過來之後一點兒福沒享。家裡爺爺公、太婆、公公婆婆、大爺公、大爺婆,您看這一大堆人,還有一個大姑子,下邊又是小姑子,又是兄弟媳婦。她才15歲,那會兒規矩多大啊,4點鐘就起來梳頭,梳兩把頭,梳完了這頭天還不亮呢,也不敢躺下了,躺不了了,就等著聽奶奶婆屋裡一有動靜了,就得進去侍候奶奶婆去。端尿盆呀,歸置屋子呀,點煙呀,喝茶呀,都得侍候。她倒不受氣,就是規矩大,那規矩受不了。

定:您母親也夠不容易的。

金:要不說呢,15歲結婚,孩子一個比一個大兩歲。我哥哥是第二胎。我哥哥底下的哥兒仨,挨著排兒死了倆,都是得病死的,嗓子,一會兒就死了,一個8歲,一個9歲,挨著。我哥哥小時候倒不怎麼鬧病。我跟他差10歲呢,我是第7胎,我母親生我的時候三十多了。

定:除了死的那倆還有哪?

金:還有,都沒活。過去那醫學也不行,就在家裡生,出來好好的,抽風就死了。我底下還有三個,還有小月(指流產)的一個呢,這就十個吧。最後就落我們倆。

定:您母親多受罪呀。

金:可不是嘛。我母親受一輩子苦。我由小兒,幾歲就跟著母親給人做活,給人家外邊做呀,做賣活兒,繡枕頭,做洋襪子,過去穿那洋襪子都用手工做,口兒啊,尖兒啊,不像現在這樣一氣兒織下來,都使手工縫。那時候有撒這活兒的,到宮門口那地方領活兒去,做得了再給送去。我母親攬這活兒,我幫著做,有時候她繚貼邊,我就釘紐襻兒,盤那個算盤疙瘩,一小兒(指從小)我就會弄那個。我母親做活快著呢,手底下麻利著呢。

定:做一件得多少天?

金:釘紐襻兒,兩天就做3件。做那麼一件30多弔錢,那會兒30多弔錢就夠一天的生活。過去東西都便宜,也不吃好的,窩頭啊,烙餅啊,那會兒什麼面都有唄,湊合著吧。維持生活吧。我母親沒出去的時候就幹那個,就指那生活。

後來實在沒辦法,那年我們在西直門裡頭順城街住,南順城街,有個本家就跟我母親說,您老這麼待著也不像話,別拉不下臉來啦,別嫌寒磣啦,我母親就出去看孩子去了。我那時13歲。她就管看孩子,是在一個學校,一直就跟那兒住,單有做飯的,有聽差的,她看4個孩子呢。然後她把錢拿回來。我母親一直在外頭,後來有了我們這侄女了(指金恆德),才給我母親叫回來看孩子。

定:你們當家的、本家的,像您母親這樣出去做保姆的多嗎?

金:不多,也是擠對得沒辦法了,也不能老做賣活,當保姆比做賣活強點。

定:您母親真行,你們一家人其實都靠著她。

金:嗯,就靠著她生活呀。

定:男人都不工作,全是女人工作?

金:那怎麼辦哪。男的什麼都不會,女的好賴能做做賣活什麼的。像那會兒賣個菜,挑兩擔菜,先賣後給錢,他都幹不了,挑挑兒挑不動,吆喝也不會吆喝,賣也不會賣,不會,不會幹,也拉不下臉來,老嫌寒磣,老怕人瞧不起,大爺的架子老不倒。女的沒辦法了,你能瞪著眼睛瞅著吃不上飯?可不就能幹什麼幹什麼。我父親一辦事還先喝酒,喝完酒腦子就糊塗了,就什麼事也辦不了了。

定:您母親娘家還有什麼人?

金:我有一個大舅,一個二舅。住哪兒我就說不清了。我大舅後來在阜成門外一個報社,給人家看報社。我舅媽沒孩子,抱了一個,20多歲得臌症死了,就剩了老倆,後來都是我哥哥給發送的。我二舅被國民黨抓兵的給抓走了,好幾年呢,都沒信兒,最後隊伍回來了,紮營紮在德勝門那兒一個廟裡邊,他也找我們,我們這兒也找他,我記得我還去見過呢。後來有病了,他家裡也什麼人都沒有了,就回到我們這兒,還算不錯,死到我們這兒了,死到家裡了。

4.我的婚事

金:那是我父親死了以後的事了,我母親不是一直不在家麼,我的婚事是我哥哥做的主,我週歲28了才結婚,這不給那不給,怕受氣,有公公婆婆不給,妯娌多的不給,做這工作的不給,那工作的不給。我哥哥那腦筋舊得厲害。

定:您後來結婚嫁的是……

金:後來嫁的這家也是旗人,他們家是藍靛廠鑲藍旗的。他就一個人,他媽死得早,他十幾歲他媽就沒了,20多歲他爸也沒了,他就跟著他姑姑。她姑姑姓李,也是藍靛廠的。這個姑姑還更新鮮了,她19歲結婚,21歲守寡,先還有一個孩子,沒活幾個月就死了,她就在娘家待著,一直守到70多歲死,沒再嫁。後來人家給她找的事,在肅王府裡給福晉梳頭。就管早上福晉起來給梳梳頭,別的事都不管,底下還有人侍候她,就幹這個。後來福晉有一個姑娘出嫁,她又給這姑娘當陪房,跟著過人家那家去了。

那王府的規矩,大著呢,早晨起來得請安,吃飯得請安,一天這安就受不了。他為什麼耽誤著呢,就因為有這姑姑,人家都不給,都嫌這姑姑規矩大,誰也不敢嫁給他。要不我嫂子的娘家姨兒做媒,我家也不給呢。(這媒)說了沒有一年,姑姑死啦,就剩他一人啦,又說,就是歲數大點,大就大點吧,就一個人兒,又不是續絃。他比我大一輪,我週歲二十八,他四十了,挑來挑去給我挑了這麼一個人。

定:就那麼怕受氣?

金:對。倒沒受過氣。我結婚的時候他也沒正式工作,那老太太死的時候留下一處房,那房買的時候不是老太太的,寫的是他父親,就是我公公的名字。老太太死以後他就賣了房,拿這房子的錢,發送了老太太,剩了幾萬塊錢,又買了13間房。老太太給人梳頭的時候也掙下不少錢。

定:你們過的日子也還不差?

金:對,就那13間房子,租點房子,也沒工作。後來也不能就那麼耗著啊。我哥哥那會兒在沙灘的理學院,就是雜差吧,那理學院的院長啊,就是我母親待的這家的男的,我哥哥的工作就是他給找的。他(指丈夫)就也在那學校幹了幾年。後來不是日本投降了麼,我哥哥不幹了,他也不幹了。後來我有個本家哥哥,在地方法院那兒又給他找了個工作,最後又不幹了,就做個小買賣,賣個果子。反正那時候靠租房子還能過,他再出去工作去,有點填補兒,就還湊合著。我們一直就在西直門,在這兒住了50多年呢。

定:您愛人解放以後做什麼呀?

金:就做小買賣,自個兒做呀,賣果子。再後呢都要牌照了,沒牌照不賣給你東西,怎麼辦呢,你買不來東西你賣什麼去?後來也不讓賣了。取牌照去,誰也不給,不給,怎麼辦呢,那個就回家了,那會兒歲數也不大。那13間破房子,到解放後一間房子才租幾毛錢,人家還不正經給,不是說到月頭就給你,就不給錢白住,白住,那還惦記分你的房子呢,以後就一點兒進項沒有了。你怎麼辦,不能都在家裡餓著吧。我就出去啦,給人看好幾年孩子哪。那家離我們家倒不遠兒,他們家也是個旗人,人挺好的,兩口子工作。我就出去,天天晚上回家。

到1958年就往出轟人麼,家裡頭不許有人,都得出去工作去,1959年43歲了我就,又出去到工廠。德勝門裡頭,德勝橋那兒有個五金廠,哎喲,累著哪,我都40多歲了你想。我就一直跟那兒,待了20年,待到退休,63歲才回家來。他又什麼都幹不了,又幹什麼人家都不讓干,他但凡能做個買賣什麼的,我也就不出去了。我這一輩子一天也沒享著福,挨家挨家受苦,在這兒在那兒受累。

我生了6個孩子哪,一個比一個大3歲,他(指兒子)上頭一個哥哥,都6歲了,死了。要說那病都不知道,邪病,吐蟲子,吐了一天一宿就完了。他底下生了一個也死了,就他一個了。這兩個女兒都是後生的。大女兒今年47歲了。

定:那時候生病都怎麼找大夫啊?

金:單有瞧中醫的大夫,請中醫到家看,輕易不上醫院,醫院都是外國人開的。抓藥這邊有個聖濟堂注134。

5.哥哥和嫂子

金:我哥哥比我大10歲呢,他趕上(清朝的)一個末角兒。到生我的時候就民國五年(1916年)了,就一點沒趕上,要不怎麼什麼都不太清楚呢,沒趕上麼。那會兒也小,也不往心裡去。最後修這次譜,都是我哥哥他們修的,那會兒我們後頭有一家街坊,那老頭是宗人府的,他們倆淨在一塊兒,在一塊就研究這個,說我們原來有家譜,後來說再做一份,搜集材料去,都找齊了,修譜,有修譜辦事處。

我哥哥腦筋舊,不讓女的上學,女的不能上學。我就是小時候,我父親教給我4本小書,《三字經》《百家姓》《千字文》《六言》注135,4本書,就教給我那個,由幾歲就學那個,瞎學,沒正經上過學校。後來去過一個可以算業餘的學校,二十九小學。是正式學生下了學,我們去補習。去了有二三年,後頭怎麼不去啦?因為那學校的老師是個女老師,也梳頭,後頭留個大辮子。後來都讓剪髮,我哥哥不讓剪,最後不剪的就剩我一個人了,去了人家都說我,因為那個我就不去了。我24歲才剪的頭。我哥哥腦筋特舊,後來一直就那麼舊,至死我看腦筋也沒變,還是那老一套。我母親倒沒那麼大規矩,自己都沒飯吃了還要規矩幹嗎用?

那會兒我才十幾歲,我哥哥他一直就工作呀,家裡事都是我的,過日子,買這個買那個,跑外呀幹什麼都是我的,我父親就在家裡管做飯。我管買,買完了他做。我掌家。我哥哥結了婚了我才不管了,嫂子在,哪兒能讓小姑子當家啊。

我嫂子她們家也挺苦,她父親也沒工作,她弟弟也沒工作。她有個大姑姑,有一個表哥有工作,是在牛奶廠還是幹什麼的我就不知道了。她姑姑家條件好,開一個飯莊子,她小時候是跟她姑姑家長大的。我記得在後坑住。

我嫂子比我還小兩歲,我哥哥比她大一輪。是她姨大大,就是她大姨兒給介紹的。她姨大大那時候告訴她,說人家家可是有規矩的,這不能幹,那不能幹。可是頭一天她一給我父親請安,我父親就說得,免了,咱不要那規矩,我們這兒早就沒這規矩了。不吃飯餓得慌,要規矩有什麼用啊。

定:你們家那時候信佛嗎?

金:不信。

定:您哥哥信是吧?

金:他也就是那麼回事。

定:我看書上寫的,一般滿族家庭的小姑子都特厲害,是嗎?

金:對。過去我們家的大姑子、小姑子都是站著的婆婆。

定:那您也是站著的婆婆?

金:我?當孫子吧,還婆婆呢。

定:那您跟嫂子關係怎麼樣?

金:我們倆關係還行,挺好的。

定:您哥哥他們搬到老墳那兒的事您還記得嗎?

金:那會兒他們在積水潭、火藥局那兒住,也不知道倆人怎麼商量的,非得要上農村,非得要種地去。我說不行,你們幹不了,他們說怎麼幹不了呀,人家幹得了,我們怎麼幹不了。把兩間房也給我嫂子娘家弟弟了,就搬到那兒去了。城裡待慣了到城外頭也不行啊,也沒房子也沒地,那墳地也不是正經八百的大片的地,這給你刨一道兒,那給你刨一塊,剛搬過去還和耿傢伙著種,他們不會呀,跟人家種,又沒水。到麥秋,還叫我們那位(指丈夫)幫著收去呢。那會兒收糧不像現在這會兒收糧這麼多,一畝地才出幾斗糧食,到年下收點老玉米,收點谷子啊,換面去。就兩口子,這一年都不夠嚼口的,不夠吃的。

定:他們怎麼就想起非要出去呢?

金:不知道他們兩人怎麼想的,不知道,我也不知道,就非得要去。

(三)金恆德口述

時 間:2003年2月18日

地 點:北京中國政法大學宿舍

訪談者:定宜莊

[訪談者按]恆德這篇口述比較簡短,我們可以將其看作是對她母親和姑姑所敘故事的補充,也可以看作是從孩子的視角對父母生活的一種感受。

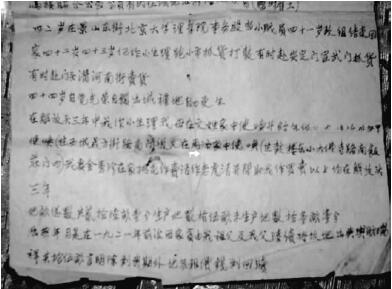

恆德還將她精心保存的她父親毓珍「文革」時寫的「檢查」出示於我。作為當時的「檢查」,不可避免地會有渲染自己生活之貧困和工作之辛勤的成分,甚至將新中國成立初期出城守墳一事也說成是「自覺光榮自願出城種地自力更生」,但我相信他所敘述的為生活四處奔波的經歷是真實的。而且40年前的這種「檢查」,如今已經堪稱文物。茲將這份「檢查」附於文後。並對恆德幾年來對我慷慨熱心的幫助,表示衷心的感謝。

金恆德(以下簡稱恆):我媽死的時候我好像有預感。您1月15號來,她2月28號走的,不到一個半月吧。

我父親是1906年出生的,一出生時候四品。我爺爺叫溥萬,溥字輩。我小時候對我爸的印象,他就是一個老頭。一天到晚跟我也說不上什麼話,他老是看書,抱著那家譜看。據我媽說,他最早在宗人府當差。

定:那時候清朝已經完了呀。

恆:還有宗人府吧,幹了一段時間,不知怎麼就不幹了,出去給人打小鼓。後來在老理工大學,他的交代上都寫著呢。我父親結婚挺晚的了,我姑姑說我爸那時候左挑右挑,族人們也都給挑,老不合適,就挑到這麼大歲數了。後來是我媽的三姨太太給我媽說的,說這人挺老實,不抽煙不喝酒的,就這麼給說上的,結婚時候我媽都二十六七了。我父親的性格就是,連個螞蟻都不踩。我那天上我姑姑那兒她還說,你爸爸年輕的時候兒呀,哪兒有野貓,瘸狗,傷殘的貓,傷殘的狗,他都弄回來,甭管花多少錢,他先把藥上好了,那會兒他一下班回來,貓都跑到他身上去。

我小的時候是我太太給我看起來的。那時候她在人家給人當保姆,反正是挺有權勢的這麼一家,有了我以後就把我太太請回來了看我,可是那麼多年還跟那家,就是在人家幹活的那家來往。我印象最深的是我小時候,我太太還背著我呢,下著雨,打著傘,我太太把傘給扔了都沒扔我。我媽也就給我講了這些。

定:你們這個村過去叫什麼村?

恆:大王花園呀。後來他們出城以後就改農業戶口了,也挺坎坷的。人家都勸他們別出城,說你們出城幹嗎去呀,兩眼一抹黑,誰都不認識誰,你再受氣。

定:那他們為什麼一死兒要出來呢?

恆:就為了這墳地呀。這墳對於我爸爸好像特重要。

定:當時你們家多少畝地?

恆:沒有地,就是這個墳地。就為這個墳地出來的,這墳地不是我父親的麼,我父親他們家的。原來我小時候這邊都是小墳頭,花生地,還有柿子樹。這碑還真看住了。

定:聽你媽說,他們年輕的時候挺受苦的,有這麼多東西怎麼還受那麼多苦啊?

恆:這就說來話長了,可能我媽不願意說這段,她沒跟您說這段吧?原來這地兒都是寶頂墳,墳上是白灰、混凝土、黃土,這個俗稱寶頂墳,大寶頂,立的碑。墳是我父親他們那支兒上的墳。那會兒不是都佔地了嗎,得起走,不能埋在下邊呀,當時起墳就起出不少東西來,好多殉葬品吧,戒指啦扇子啦……

定:起這墳是什麼時候?

恆:可能是50年代以後吧。我那會兒畢竟還小,說的也不那麼完全屬實,反正我所看到的、聽到的,就是這麼回事兒。

……

我父親是84歲沒的,1989年5月份,當時我們不是住平房麼,那天等到下午他就有點拉稀,也沒有什麼別的症狀,晚上送到北醫三院去,11點回來,第二天早上就不行了。我父親去世以後,我媽也病了一場,她就不願意住平房了,就帶著孩子到樓上住去了。

我媽我爸都信佛,特別信那個。我媽是82歲沒的,我媽去世後我覺得好多事情挺對不起我媽的,我媽把一腔心血都撲到我身上了。人都說你挺孝順的了,可我要是特別特別積極地給我媽治病,我媽也許死不了。我現在為什麼信佛呢,就是對我媽的一種懺悔。

我媽挺不容易的。她跟您說過她出城的經歷吧,為什麼出來就是因為這片墳地。出城以後根本不會幹農活,這一塊兒就我們是村外邊的,村裡人就欺負我們。剛出來時候,我那會兒還沒上學呢,就分配了一塊自留地,這地得插白薯秧子,插白薯秧子得去買,完了去插,我媽也不懂,我爸也不懂,就得僱人插,人家插完了都不給封土,沒給封土這白薯就得死呀,白薯秧子曬了一天了,到晚上下了一場大雨,澆了水了,就把白薯秧子自動給封上了。我媽後來為什麼信佛呀,我媽說佛可以救咱們,老天爺可以救咱們。

定:我想問問你,你媽給我講的是一種非常貧困的生活,可是聽你剛才講好像不完全是這個樣子是吧?

恆:我媽年輕時候的事我知道得不是特別多。我媽給我講的也就是這些,什麼挑花啦,縫窮啦,梳兩把頭啦什麼的。我姥姥、我姥爺,也不是幾品,是傳聖旨的,說聖旨到,就幹這個。我媽就是姐弟倆,年輕時也沒享過什麼福,但是也沒受過太大的罪。我就覺得我媽出城以後受的罪特別大。

我小時候的印象是出城以後就挺受罪的了。我父親沒怎麼下過地,因為他不會幹活兒啊,都是我媽下地幹活兒,起早貪黑的,你想拔麥子、下涼水什麼的,在城裡雖說是縫窮吧,跟下地幹農活是不一樣的,鋤頭也不會拿,人家會用巧勁兒她也不會。手上起的大包,到死的時候手上都是大包。而且還受欺負,挺受擠對的。

我是1963年上小學的,1966年就開始「文化大革命」了,1967年就開始抄家,把我們家給砸得亂七八糟。砸完之後就拉那碑,得有20多個紅衛兵,拿那大粗繩子,喊著口號就給拉倒了,當時就「破四舊,立四新」。這是我親眼看見的,我們就住在碑的旁邊,離碑也就幾米遠。

「文化大革命」的時候好多孩子比我大的、比我小的,都追著罵我,都知道我們家是旗人,就說老子騎驢你騎人,人家騎馬你騎人,我都不知道人家幹嗎罵我這句話。我就跟我爸我媽說,我媽才跟我說,咱們過去是在旗的,是黃帶子,人家罵你,你也不要還言,趕緊走就完了。我到現在都不理解,我就沒系過黃帶子,別人幹嗎叫我黃帶子。反正我小時候挺受歧視的。

定:你對你這個民族的印象特深刻?

恆:特深刻。你想當時這個環境,這點兒都是農業社,一片地啊,我的周圍沒有滿族,就我們一家滿族,從小就聽我媽說咱們挺受氣的,挺擠對咱們的。又趕上「文化大革命」,人家都是貧下中農,我呢,第一成分不好,我父親的成分是城市小業主,第二是滿族,所以紅小兵不讓入,好多事情都不讓去,人家還追著罵我,旗人哪,什麼的。後來

「檢查」原稿之一頁(金恆德提供,參見本篇附錄)

到入團的年齡,那會兒入團要政審,我各方面都很好,都非常優秀,也不行,最後有一年毛主席說不唯成分論了,我才入的團。小時候就感到特別壓抑,挺自卑的,羨慕別人的家庭,別人的孩子,那烙印真是不可磨滅了。所以我對這個民族真的不理解,沒有什麼好感,我想過去皇帝是不是特別欺負老百姓啊,當時就有這麼個概念,認為滿族是欺壓百姓的,因為我受氣啊。我就想為什麼是滿族呢,為什麼出身這麼一個家庭呀,能不能沒有滿族啊,人家入紅小兵我特別羨慕,孩子麼。我又沒有兄弟姐妹,沒有任何人可以說說心裡話。

到後來才有一個大的轉變,那就是上中學了,有一次有一個報紙,人家來請我父親投稿,後來有一年又有人開車來接我父親寫清史去。我父親就給我講我這個民族,現在我當然覺得是滿族挺自豪的。

我父親「四清」的時候給定的成分是小販。「文化大革命」批鬥我們,我父親就寫了個檢查之類的,自傳似的,從他怎麼出生到怎麼做小買賣,自己的出身,交給當地組織,我看過這個。