時 間:2006年4月18日(第一次)

2006年12月6日(第二次)

地 點:北京東城區秦老胡同某院

訪談者:定宜莊

在場者:察世怡

[訪談者按]增家指的是增崇家,清人崇彝作《道鹹以來朝野雜記》(北京古籍出版社1982年標點本),稱道鹹以後三代為內務府大臣者,只有增崇一家。這裡的三代,說的是明元甫(明善,世稱明索)、子文澍田(文錫,亦稱文索)、孫增壽臣,也就是增崇。注251增崇任內務府總管大臣期間清朝覆亡,此後他一生的多數時間是在天津度過的。增崇的獨生子名存耆,是這篇口述的被訪者奎垣的父親,20世紀50年代國家民委曾組織人力進行大規模的少數民族社會歷史調查,存耆是北京滿族調查組的被調查重點,在事後寫成的調查報告中可見,他提供了大量有關京師八旗、官員和王公貴族的寶貴資料和情況,這在奎垣先生的口述中也有所反映。

與此同時,由於當時特定的政治氛圍,增家與那家一道,也被當成是荒淫無恥、窮奢極欲的滿洲貴族的典型,據該調查報告稱,增家「時至今日全家十口人仍完全依靠賣舊底(珠寶玉器、古董、首飾等)和房租,維持其每月開支700—1300元的生活。這是原積蓄厚,不注意經營的類型。」而那家「於民國初年大量置買房子,並在銀行有大批投資(張父曾任過鹽業銀行的董事),這是家底雄厚又比較注意積蓄和經營的類型。」倒也確實道破了兩個家族在治生方面的不同特點。注252

在這篇口述中,奎垣先生詳細講述的重點有兩個,一個是他父親即存耆一代與京城王府與內務府世家之間的婚姻及社會交往圈;另一個則是他父親與他自己兩代人坎坷艱辛的一生。當然,對於外界對這個著名大宅門的各種傳言,他也有一一辯證之處。

有關秦老胡同增家的各種傳言我早有耳聞,但直到2005年在北京市檔案館召開《那桐日記》出版發行的會議上,注253我才終於有機會得見增家後人,即奎垣先生之子、存耆之孫世怡,他的母親即奎垣先生的妻子亦是那桐的孫女,所以他是作為親屬參加會議的。感謝世怡先生的熱心協助,使我得以順利地為他父親做了兩次訪談。

秦老胡同內保留至今的門鼓石(定宜莊攝於2006年)

本書作者與奎垣及三子世怡(佟鴻舉攝於2006年)

至於此外還有的,是麻花胡同繼家、沙井胡同奎家,繼祿與奎俊,亦均為清末的內務府大臣。這裡有一個躲不開的名詞,就是內務府。它不由得讓我推測,是否這所謂的八大宅門,就是由八個內務府世家構成的呢?或者反過來說,是否清末在京城最為顯赫的大家族,除了「府門兒」之外,就是由這些內務府大臣囊括著的呢?這是以攻讀清史滿族史為業多年的我,在做這個北京口述史的題目之前,也未曾認真想過的問題。

奎垣先生已於2007年逝世。

奎垣(以下簡稱奎):我是民國六年(1917年)出生的,今年八十九了。您別瞧我這麼大歲數,知道的已經很少。我已經沒趕上了。我爺爺叫增崇,我父親存耆,下面就是我。

定:「當鋪劉」家的後人說您父親叫索堯生,我說我在網上看到還有一個存耆,也說是增崇的兒子,那到底哪個是呢?我一直到那天見到世怡先生,他說這兩個是同一個人(眾笑)。

奎:堯生是號,後來都用正式名字,不用號了。

定:我還聽說存耆有兩個兒子,一個叫增鶴峰,是您嗎?

奎:實際就一個,是我,鶴峰是我的號。我一般不用了。從前用的時候也從未冠過增字,增是我祖輩的排行,要用那不就亂了麼,當時習慣是不允許的。現在到哪兒都是名字了,奎垣。滿族習慣就是說名字,指名為姓。我叫奎垣,我就姓奎名垣。解放以後我在少數民族政策訓練班,號召恢復姓氏,我們就姓察了。我們家別的人有姓索的,就沒改姓察。由我這兒數,十代以上,叫索柱,大學士,察哈拉氏。從索柱起發的家,就從這裡立祖,所以以後有姓索之事。正式的(家譜)我瞧見過,就一張白紙,寫一串人名,旁支都沒有。現在我還能背下來:

索柱——和尚——五達子——晉××——福保——明善——文錫——增崇——存耆——奎垣。

定:(對奎垣)到您是十輩。(對奎垣的兒子世怡)您是十一輩。

察世怡(以下簡稱子):我就不算了。

1.秦老胡同增家

定:你們秦老胡同增家在北京特有名。

奎:有名倒是也有名。反正我知道的,說我們家什麼的都有,好的壞的,捧的罵的,什麼都有。我祖父是哥兒四個,我祖父是增崇,仨弟弟是增德、增麟、增紱。哥兒四個不是一個母親。我祖父是一個人兒,那三個兄弟是一個母親,那哥兒仨是親的。我祖父行二,沒有老大。老大很早就沒了。二三四五。那會兒出名是增二老爺,以後出名的不是我父親,是我六叔。我四祖父中年早死,我五祖父也比較年輕就死了。

定:三祖父是增德?

奎:增德。增德屬於好佛的人,每天都唸經,和雍和宮的喇嘛交往甚深,家常俗事都由六叔六嬸管理。他也做官,官比我祖父小。我們家是這樣,哥兒四個分家分了四份,怎麼分的我就不知道了。哥兒四個在北京就都是住在秦老胡同注254,由這兒到那兒半條胡同,一溜兒房挨著。

增崇像(察世怡提供)

定:《道鹹以來朝野雜記》上說你們家那房子是「庭宇多而不成局勢,蓋積漸而成者」。注255

奎:這都是事實。這房子不是一塊兒買的修好的,是一塊兒一塊兒後湊的,這就是那書上說的不成局勢。比較有格局點兒的是我三祖父住的地兒,三祖父住的地兒現在大夥兒一個勁兒說索家花園索家花園,實際上不是花園。注256那院兒是三卷的連房,我三祖父住正房東頭,我六叔住正房西側,廂房是我那八叔,還有我堂兄弟姐妹們。現在愣(「一定要」之意)標明是索家花園。要如果說花園,是那邊有一個大雜院,那也不是花園,要勉強說叫花園還說得過去,從前哪,那不是我祖父的時代了,可能還往上,曾祖高祖啊,那時候有一個大廳,有個石船,有個小河,從我一直就沒瞧見河,那就是都填了。從現在拆平的那院到船屋,門都用磚砌死了,通通走18號,就這一個號,分家以後才有19、20、21、22號,這是大概。綺園現在是35號。

定:綺園就是後來賣給包家的是吧?注257

奎:賣給人我知道,賣前是給宮內修鐘的和照相的西洋人暫住。後來賣給包家我不記得了。那不是一個太好的房子,就一個石船,有一點裙房,沒什麼的,包家如果是大角兒的話,不可能買我們這種不成格局的房啊。

秦老胡同35號大門,注意左邊重點文物保護單位的牌子,上面所寫的就是「綺園花園」(定宜莊攝於2006年)

定:他們家後來沒落了以後買的。

奎:那我就說不上來了。民國了,我六叔,就是我三祖父的兒子,在華比銀行做事,注258也不知怎麼就負責這賬房,也是股東,結果做一筆買賣賠了,破產了。後來就抵債還賬,就賣房,我祖父幫我六叔呢,就說我那房也給你們賣了還賬得了,所以老哥兒四個的房子就全賣了抵債了。賣給誰我現在說不清,有一段說是賣給馬連良了,是不是馬連良我也不知道。反正這一破產就全完了。後來我祖父在東邊又蓋了兩所房,一所就給了十一叔注259了。

定:你們家除了您這一支兒,還有別的支兒嗎?

奎:那幾支就完了。那幾支房賣了,等於破產了,不在這兒住了。十一叔原來在這兒,做買賣也賠了,解放後搬走了,搬到朝陽門小街,後來又搬走了,搬到和平裡去了。

定:您祖父增崇趕上辛亥革命了是吧?那他怎麼樣了呢?

奎:他沒怎麼樣,就辭官不做了,就回家來了。

定:那他都幹什麼呀?

奎:就在家,在天津一悶兒,等於是隱居了。就這個大夥兒也有說好的也有罵的,說好的就說我祖父是為國,很早就辭官了,辭官的時候清朝還有皇上呢。罵的呢,罵的是三家兒,我們家、那桐家,還有慶王家,說國難當頭這三家兒買了房子買了地到天津藏起來了(眾笑)。聽說原來天津地賤,後來漲的價。夏天到北京來,冬天搬到天津去。

定:清朝亡了以後您祖父還活著嗎?

奎:我二十了結婚了我祖父還活著呢。我出生的年代雖然是一個新舊交替的時代,但是舊習俗依然佔上風,在大宅門中更是絲毫依舊,家中一切事也依然自然聽我祖父的,父親叔叔都無發言權。我父親就悉聽祖父指使。我祖父身體很好,一直自己辦理家事,一直到後來80多歲依然。例如走親戚,哪家有喜慶事,由祖父母決定誰去,是自己去還是叫我父親母親去。有堂客來往的,母親走之前也得先到公婆前告別,回來時也得匯報。此外經常要請安,晚上婆婆讓休息才可以回自己屋。所以有些人說滿人規矩太嚴,不願意把女兒嫁給滿人家。

定:您祖父哪年去世的?

奎:1944年。

定:您祖母是誰家嫁過來的?

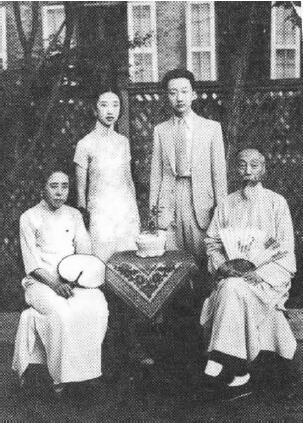

存耆家人,從右至左:增崇、孫奎垣、孫媳張壽英、妻耿佳氏(察世怡提供)

奎:我四個祖母呢。不是一塊兒的,都是一個死了再續一個。頭一個祖母我說不上來了,二一個祖母是喜塔臘氏,也是大家族了,所以我父親的姥姥家跟張壽崇母親的姥姥家是一家兒。注260第三個太太還是喜塔臘氏,是姐妹,先娶的是姐姐,後娶的是妹妹,生我一姑姑。第四個祖母是耿佳氏,有我的時候已經是耿佳氏了。耿佳氏無兒無女。

定:您父親是……

奎:是第二個太太生的。我父親是姐姐(生的),我那個姑姑是妹妹生的。一個二的一個三的。第四個沒有生。

2.父親一輩的婚姻圈

定:您父親是獨子,可是按大排行就有好多吧?

奎:也不太多,11個男的,9個女的,一共20個。我們這輩兒是大排行。我父親那輩兒男女還分著。

定:都住在這秦老胡同?

奎:還真是都在秦老胡同。當然中間兒有死了的,女的嫁出去了。

定:您還記不記得他們都娶的是哪家的?嫁的是哪家的?

奎:嫁的是哪家的我知道,都說得上來,娶的我就說不上來了。我三伯父娶的是蒙古的。我五叔娶的是麻花胡同繼家,也是大家,內務府的。六叔娶的是傅察氏,那陣兒弟兄姊妹開玩笑叫她普洱茶嘛。我六嬸是最活動的。

子:我們家那會兒貼著紅條的普洱茶多得是,那都是宮裡的,肯定。紅紙條兒寫著墨筆字兒,那麼大一團兒。那時候誰知道是幹什麼的,不知道。

定:現在可值錢了,還不賣了去!

子:賣什麼啊,「文革」抄家都讓紅衛兵給踩啦。

奎:八叔娶的是費莫氏。十叔娶的是珍妃她們家的,他他拉氏吧。九姑是嫁給鐵家,鐵良家。那陣兒不是老說「鐵棍打老袁」注261嗎。

子:鐵良老跟袁世凱干。

定:後來不是也跑到天津去了嗎?

奎:也跑到天津去了。租界裡頭。十一叔娶的是馬家,馬佳氏,他父親叫馬世傑,住朝內小街新鮮胡同,也是中堂家。注262北京有兩個世中堂,一個是我們三舅母家,一個就是這家。

我那大姑跟我父親是親的,嫁到也是大宅門,佟家,住東四六條。他家倆姓,也姓蔣,佟家那名兒不甚響亮,蔣家響亮,東四六條蔣家,蔣中堂。注263後來我大姑就回娘家住來了。我二姑給的是肅王府,可不是在日本的那支兒,是留在北京的那支。三姑死了。四姑給的是載洵,洵貝勒家。五姑給的是濤貝勒家。他們哥兒倆是各自獨立,不住在一塊兒。六姑嫁的是……金兀朮那是什麼?

子:完顏,完顏氏。

奎:住亮果廠。注264完顏是大家,怎麼封的我不知道,人家是金朝的後代,不是一般做官上去的,皇族嘛。他們房子多得很,人也多得很。王佐賢已經是大排行二十一了吧,(六姑給的是)志賢,不是佐賢。還是「姑做婆」,上一輩是我祖父的妹妹。秦老胡同那邊那大門是希賢的,那不是他們家買的房,是那桐買的房,那桐給大女兒當陪嫁的。現在早就不是了,那時候是。

定:對,那桐的大女兒是嫁希賢了,《那桐日記》寫的有注265。

存耆之妻,定王府五格格愛新覺羅·恆馥(察世怡提供)

奎:希賢的愛人就是我愛人的大姑。希賢的弟弟叫立賢,立賢的夫人是我大姨兒……七姑沒了,我見過,沒出嫁就死了。九姑是嫁給鐵良的小兒子,他也行九,在天津。

我父親娶的是定王府的。我母親是朗貝勒府的五格格,第五個女兒,立賢夫人是大女兒。現在盛傳我們這兒是婉容的姥姥家,因為婉容的母親跟我母親也是親姊妹,我的母親是潤麒的五姨。注266

定:那麼多女兒哪!您母親是四的?

奎:是五,沒有四。有個四姨是本家的。

定:我記得定王府是乾隆的兒子永璜的府第。

奎:對對。我姥爺就是定王,我見過幾回,印象不是太深。有學問,做過軍機大臣。……定王家是敗落了,那時候(王府)就已經不成了,多年失修了。

存耆之妻,定王府五格格愛新覺羅·恆馥著朝服像(察世怡提供)

存耆之妻,定王府五格格愛新覺羅·恆馥著便服像(察世怡提供)

定:您母親呢?

奎:反正英文也念過,中文也念過,學堂是沒上過。一般這麼說,我的印象和認識啊,我母親腦筋非常好,特別清楚。我母親就是文靜。對別人要求不多,自己保守自己的規矩很嚴。

定:那你們家得多少親戚呀。

奎:那時候那個社會,千絲萬縷,都聯繫著。

子:一榮俱榮,一損俱損。

奎:那是好的,還有咬斥的一面呢。溥儀一倒了,也就完了。

定:一家子還咬斥?

奎:沒法說,那會兒家庭都那樣,自古不都是如此麼。

3.父親存耆

定:您父親後來是做什麼的?

奎:我父親是個極其可憐的人,他母親跟著我祖父做外任官時,早早死在南方了,所以從小沒得到過母愛,長大了也不合群。實際我父親在家裡頭一點兒也沒處理權,只能享受,而且我父親老說那話:「什麼在我這兒都是空的,我住的房子,我的家,我的錢,都是假的」,就這麼一種信念似的。他這信念怎麼來的呢?因為我祖父留了一筆錢,想要送我父親去英國留學,學鐵路。這是我父親太希望的事兒了,可是劉家,就是劉貢南注267他爸爸,來對我祖父說了:「您別這麼辦哪,這麼辦的話他出去,回來他學成革命黨啦。您不如把錢交給我,我給您開買賣。」結果呢,就真讓他拿去開買賣去了。後來祖父又留了一筆錢,說不管國內亂還是不亂,你還是去英國讀書吧,不要跑回來。過了不多日子,通過我祖母又把錢要回去,是給劉家拿去買房還是幹什麼去了,我不太清楚,反正是有賺錢的機會就別放過的意思。我父親心裡最懊頭(懊惱)的就是這事,所以他就說,什麼也不是我的。

定:等於讓他們給騙走了。

奎:也沒白拿走,劉家還是給賺了錢。

定:就因為這麼一件事就把什麼都看穿了嗎?

奎:反正各種坑坎吧。在開當鋪的問題上父親與祖父就有分歧。後來溥儀不是在長春那兒立了嘛,我父親總想跳出這環境,說那我找溥儀去吧,說我也不願意在家裡無所作為,這樣他就找溥儀去了。除了溥儀他還能找誰去?找溥儀我祖父也是同意的,還是舊思想,皇上嘛,就到那兒去了。到那兒去了之後,就給皇上當站班的,皇上也是專挑那些近人當站班的,放心。在那兒過的生活是極其糟糕的,就住一小旅館一間屋子,住了好多年。

定:母親沒跟去?

奎:有時候去呀,沒跟去。為什麼沒跟去呢?原因是跟家裡頭侍候公婆。

定:嗯,這倒也是原因。

奎:我父親也不願我母親到那兒去,二人都去受那苦,受那罪。我父親一點兒享受這個那個的都沒有,還提心吊膽。除了給皇上站班,上班下班,生活拘謹得很,就指著那倆工資,有時還得由家裡補助。

定:他還沒像潤麒那樣被逮走。

奎:逮走的很少,就那幾個跟著的武官。那時候也趕巧了,他回北京來了。

定:他從偽滿洲國回來也沒工作?

奎:沒工作。沒事在家閒著幹嘛呢?就研究胡適,把胡適的書一本一本地全買了。這是一種錯覺啊還是怎麼回事不知道,反正那時候這些滿族大家啊,跟這國民政府都沒拉扯沒聯繫。也有的拉扯拉扯就進監獄了。我六叔,在汪精衛時期他做到財政廳廳長,最後就進監獄了嘛。然後出來了就在家裡什麼工作也沒做。

定:您父親沒沾上這個,還挺好。那解放後他有工作嗎?

奎:沒有什麼正式工作。代表啊,文史館啊,都沒有。有時候就是區政協的聯繫人開座談會,後來常去民政局,開會或者政治學習,談談話,街道有點事就上街道。經常是這兒做貢獻那兒做貢獻,結果貢獻做完了也就完了。我父親就是寫點東西,而且寫啊還不預備掙錢。我父親寫得很多,有的時候交派出所了,有的時候交區政協了,全國政協了。我父親交的時候說了,我寫的這些材料啊,都希望你們最好存檔,別登在那個什麼文史資料上。所以這一下我們再找他的資料就很難了。我父親寫東西糟糕的是我沒瞧見過。後來又是「文革」,只有題目,沒內容。

一直到「文化大革命」,

察家三代,祖增崇(中),父存耆(左),子奎垣(右)(察世怡提供)

我父親被掃地出門,連火爐子都被抄走了,就那樣,心裡坦坦然然,說拿走,這都不是我的。後來發還的時候,我父親沒寫一個東西,他說既然拿走就不要了,什麼都不要了,說沒我的。政府發回那一點錢也夠吃飯的了,那還都是我的孩子打著我母親和我愛人的名義把很少的一部分認回來的。

子:「文化大革命」時候給我們轟到對門那院去了,1976年地震的時候後牆倒了,我爺爺的床正好在後牆那兒,我爺爺要起沒起來,先把腿砸折了,那時候不是特亂麼,沒地方去呀,給擱到地壇那院子裡頭,7月28號砸的,8月9號就去世了。

4.我自己

奎:我父親就是一個人(指獨生子),我一生下來他就特別地寶貝我,等於是家裡最盼望的唯一一個繼承的後代。所以我小時候從生下來起,一直到結婚,我就沒跟我父母在一起,不是我母親養活,是我的祖母耿佳氏養活的。一是寶貝孫子,二是我祖母沒有兒女,母愛她得發洩啊。祖母對我好,我也真是好得離不開祖母。那會兒外邊親戚朋友有辦喜事,唱戲了,我祖母去行人情去了,到晚上就提前回家,就不聽戲回家了,為什麼呢,說怕我找她。這事傳得最遠了,可著親戚朋友沒有不說她的,寵孫子。

定:那就是說別人都不這樣,就您祖母特殊?

奎:別人聽到八點九點,我祖母就聽到七點,頂多八點就回來了。那會兒請客照(比)現在時間晚。可是後來我大一點的時候啊,就為這個原因,把我一害害到底兒,一直到現在。

定:為什麼呢?

奎:養成了一個糊塗孩子啊!(眾大笑)

定:這是您謙虛吧?

奎:不是謙虛。要不是這麼養活起來的,我絕對跟現在不同。我一輩子淨是後悔的事,沒一點兒好事。

定:這怎麼說呢?您具體點兒。

奎:不跟其他兄弟一起唸書,不見人,不交朋友。我們叔伯兄弟見一面,「走走走」,趕緊給領走,都不讓跟一塊兒玩。完全鈍了,外界的事都不知道了。

定:噢,就是把您護到身邊,什麼都不讓您做。

奎:什麼都不做。所以我對父親母親都不知道親,就都到這種程度了。

定:那您父母後來還有別的孩子吧?

奎:沒有,就我一個。我父親生氣地說,說我不再要孩子了,再有了也養成糊塗孩子,這我是19歲以後才知道的。

定:那您跟父母不是也住在一個院裡嗎?

奎:就是一個院兒也……怎麼說,一個院也不是照我們這個小四合房似的,不是頭一道二一道,前邊是客廳,正房,後罩房。那時候父母住後邊,祖父祖母住前邊。那時候有時有晌的啊,比如說早晨,我父母上我祖父祖母這兒請安來,請安站那兒說一會兒話,就回屋了。回來做點兒什麼事情,待會兒12點以前又得去,吃飯過來吃,說幾句話,晚上再上來請回安,一天的時間就沒了。這不是我們一家子,張壽崇家也是這樣的,那時候滿族大家庭都這樣。反正是沒那麼多自由。這裡我說一個小插曲,喝水的事。我小時候有個宮廷御醫也住在秦老胡同,跟我祖父是好朋友。他說我這人濕氣重,不能喝水,所以就不給我水喝,有一次我渴得厲害,就去喝花盆的水,還是我母親看見了,把我領到她屋裡偷著給我倒了兩碗水喝。

定:你們家那會兒有幾個保姆啊?

奎:這要說我也說不上來了,沒算過。祖母那兒可能有倆仨,管梳頭洗衣雜事,可能還有倆使喚丫頭。我母親屋有三個,看我的,還有做活的,做飯的,反正院裡站著好些人。我是有一看媽,吃飯是看媽給弄,一人單吃,坐一小地桌。我都分不清是看媽跟我親呢還是母親跟我親。那時候母親不是都能帶兒子回娘家麼,我就不行,我母親回娘家很少能帶我去。

定:您那時候也讀書嗎?

奎:豈止是讀書,整天都在學習,幾乎佔了所有時間。學5種,中文、英語、書法、武術、歷史,後來又加上日文,完全是填鴨式的教育。請家庭教師在家裡教。我非常感謝我的兩個英語老師,新知識都是他們傳授給我的,給我打開了一個新文化的窗口。

定:不玩嗎?

奎:我也說不上來了,反正耍影戲人兒,我經常一個人玩那個。有時候也可以跟叔叔玩。

定:那您祖母一天幹嗎呀?

奎:我也說不上來了,反正一天抽水煙,有人點煙,有時候來客人,說正事的時候:「去去去玩兒去」,轟走了。所以家裡什麼正事我都不知道。

定:唉!您這童年可夠難受的。

奎:不是童年,是從小到大一直難受。把我一輩子都害了嘛。我寫過一首詩,第一句怎麼也想不起來了,後面三句是「……錦衣玉食困中央;壯士原非侯淑女,一樣無計出高牆」。這裡有個典故,知道嗎?隋煬帝選進後宮的女子裡有一個姓侯的,侯淑女,幾年都看不見皇上,就上吊自盡了,死前寫了一首長詩,很有名,裡面有這樣幾句:「命薄何可量……此身無羽翼,無計出高牆」,隋煬帝也回了一首長詩……注268

定:後來怎麼又難受了呢?

奎:後來我父親不甘心哪。給孩子叫回家了,由這個沒上過學堂,一跳,送外國留學去了。(眾大笑)其實我祖父也願意我去,祖父也覺得要讓中國好還得學外國的技術,也同英語老師商量過,想托他把我帶到英國去。後來因為英國路太遠不方便,日本近,還有親戚照顧,就改去日本了。又怕我娶一個日本媳婦不行,得結完婚才許走呢。這就先結完婚才上日本。20歲走的。

定:您太太是……

奎:那桐的二孫女、張壽崇的姐姐啊。娶完帶去了啊。不是我帶去的,也是一塊兒送出去的,要不然怕我在那兒……嗨,是借溥傑、潤麒的光啊,他們倆把我帶出去的。

定:潤麒不是婉容的弟弟嗎,我找過他,他90多歲了,現在還開著一個診所。

奎:對,比我大5歲呢。他那時是第三回去(日本)。

定:這是怎麼算的呢?

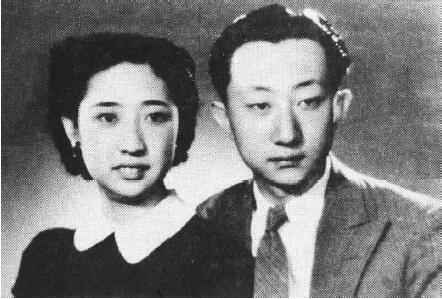

奎垣之妻,那桐二孫女張壽英像(察世怡提供)

奎:他第一次去日本哪,去的是一般的進修學校,比高中高,比大學低。第二回去是進士官學校。第三回去呢,是進的陸軍大學。他是這麼上的學。第四回去就是大使館武官了。

定:您呢?

奎:他第三回的時候我第一回呀。

定:您那時候在家裡慣成那樣,到那兒生活能自理嗎?

奎:這事兒也糟糕!我跟你說。我要是一般的一個留學生,許能夠讀好。這不有溥傑、潤麒的關照嗎,當然經濟方面由自己負責,我跟他們並不住在一塊兒,就是我要有特殊的事,找他們幫忙辦,也不是經常的。再說,我在那兒期間他們也沒老在那兒。不過後來就不行了,都不行了,冬天冷就給你一捆炭,就這點兒,你燒不了你就凍著。吃飯也是,趕緊買飯票,這兒吃完趕緊跑那邊去,再買飯票,要不然吃不飽,也那樣。

定:沒聽懂,怎麼買飯票還不吃飽,只吃一半兒?

奎:他不賣,就給咱們這兒發什麼一樣,受限制呀。

定:噢,這是日本統治中國的時期了。

奎:對。

定:那個時候日本人對你們是不是跟對別的學生也不一樣啊?

奎:那倒也不是,那個學校留學生就我一個人兒,沒別的人。其實我們是三個人,不知何故那兩人沒來。別的都是日本人。我先在進修學校,就是高中大學預科,出來以後進的東京帝國大學,選的是教育。在教育系裡還是有三個留學生,一個高我一年,一個低我一年……咱們這是什麼都說,我差一點大學沒畢業,念了三年應當畢業啊,我念了四年還沒畢業。

定:為什麼呢?

奎:我受不了啦,太危險,我要死到那兒不是太冤了嗎,跑回來啦。飛機炸彈美國都扔過來了,太平洋戰爭已經開始了。我正寫畢業論文呢,跑回來了。

定:回來以後呢?

奎:回來一趟又去了一回,又去了又跑回來了。其間行李托運船在下關到釜山的海域被炸沉了。那時候一天是兩趟船,人乘的是白天那趟,行李是在夜行船。那船的名字我還記得呢,現在忘了。炸沉的不只這一條船。

定:到了兒您也沒念完?

奎:念完了是念完了,實際說是念完了。

定:拿著畢業證書了沒有?

奎:沒有。

定:反正您家裡也不缺您工作。

奎:不是缺不缺我工作,這說完就完啦,一炸彈下來就全完啦(眾笑)。

子:得先要命嘛,「光」一下完了,這唸書管什麼用啊。

定:您在日本的時候您父親在哪兒?在長春嗎?

奎:前一段在長春,後一段時間在北京。他回來辦點什麼事,就回來了。

定:您太太耿佳氏是哪年去世的?

奎:日本投降以前。我在日本呢,死了以後我回來了。

定(問子):你對你奶奶印象怎麼樣?

子:我奶奶快去世的時候,知道自己快去世了,我們都不知道,老太太把自己的相片全撕了。

定(問奎):您從日本跑回來之後,您都幹什麼呀?

奎:天津有保險公司,就在那兒掛一名兒,也沒真去。為什麼掛一名兒呢?不掛名,北京就有抓兵這一說。掛一名兒就免去抓兵的危險。

定:抓兵還抓你們這大宅門兒?

奎:怎麼不抓?敲竹槓啊。

定:是啊,你們家那會兒還挺有錢的呢,到20世紀50年代你們

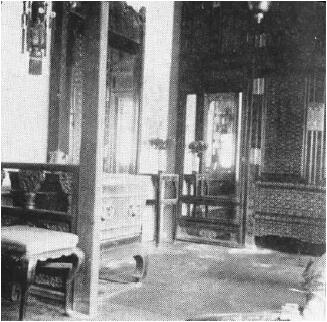

秦老胡同舊門牌14號察家北房正廳(察世怡提供)

家還好幾百間房呢,我查的。

奎:這不用查,外邊人也都沒查著,一百間太容易了,就我們這13號啊,這一個院就90多間。

定:就是讓石油部佔了的那兩個院?注269

奎:對對。當初那兩個院是典當給煤炭部,說的是十年。

定:然後你們家就都住到南邊來了。

奎:就搬這兒來了。

定:解放後您做什麼工作來著?

奎:後來加入民族學習班了。

定:噢,東四那個,叫民族幹部培訓班。

奎:對了,完了就介紹到石油學院去了。在石油學院幹了幾年,既不是老師也不是專業人員,圖書館。我是圖書館的開國元老。圖書館淨是給老師找材料啊。

定:石油學院的書都是理工科的書。

奎:是呀,所以我待不下去嘛,沒意思。後來人也越來越多……那時候啊,不知天高地厚,也不知道啊真正自己能夠怎麼發展,就覺得我再上別處換換也好,又趕上國家不是出了個文件麼,五個部門缺人,幹部裡頭有願意去的,不可攔阻。我不是請調,也不敢請調,我要是請調不叫去也沒辦法,後來不是有這個嘛,我就說我願意去北京市教育局。我就上中學了。

子:五十四中,當語文老師,「關關雎鳩」,開始教古文了,哈哈。

定:這不挺好嗎。

奎:是呀好是好,這不是挺好嘛,也是勝利沖昏了頭腦。

子:老頭老自省(眾笑)。

奎:大夥兒把我捧得高得了不得。我確實在那兒教古文哪也鎮了我那學校,結果我不知道學校怎麼打算的,開學的時候沒分我教哪一個班,我生氣了,我又跑教育局去了,跟我一起的還有一個楊老師,楊老師扯著我,說走吧,說女十四中缺老師,實際是圖書館缺人,因為是多年老校,圖書館要大整理,結果呢又陷到圖書館裡頭去了。後來也還有叫我教書的,不是講古文,講白話,講白話就不是我的長處了,講白話就是說話嘛,是不是?這怎麼教啊。

子:說老頭有學問,給他一個最亂的班,壓不住堂啊。後來就在圖書館啊,十幾年,一直到「文化大革命」。

奎:幸虧上圖書館啦。

定:沒錯,您要是當老師,「文革」就慘啦。

奎:因禍得福(眾笑)。

定:說說您太太吧,您母親對您太太不欺負吧?

奎:不欺負,寵著。張壽崇這姐姐啊,也是一個特殊人物,比較直爽,像小孩兒,沒有心眼兒,所以有時候就不按照舊的,我母親都不說。這對人不嚴,不講究,就是由我父親母親那兒(開始的),自從我祖父祖母過去了以後,(他們)就是什麼都不管,隨便。

子:和諧大家庭。

奎垣夫婦合影(察世怡提供)

5.社交圈

奎:跟那家結親就是我這一輩,以前沒結過親。我愛人的父親跟我的父親是把子(指拜把兄弟),因為我們住街坊。

定:您說的街坊就是你們在天津的時候?

奎:在天津的時候。在北京不行,他們住金魚胡同,我們住秦老胡同。

子:我老祖(指增崇)跟那桐是好哥們兒,我爺爺那輩兒跟我姥爺(指那桐之子紹曾)等於是換帖子的把兄弟,我爸爸跟張壽崇又是莫逆,好朋友。

奎:我跟他們哥兒四個都好,特好,姑舅親。

定:你們家和張壽崇他們家,你們兩家在民國的時候和以前,誰家的派頭大呀?

奎:他們家,他們是中堂。那桐早跳出內務府了,人家當了軍機大臣了,不歸內務府管了,他跳出去的時候我祖父增崇還沒當那麼大的官呢。我們家是內務府大臣,沒做過中堂。

定:你們是內務府總管大臣。

奎:對,總管大臣,總管大臣並不是一個,好幾個呢。後來我父親當過正紅旗漢軍的都統,我那老丈人、壽崇的父親是正都統,我父親是副都統,倆人又在一塊兒。

定:他父親?就是那桐的兒子紹曾,寶兒?

奎:對。

定:我聽說北京那時候有八大宅門,特別有名的,你們家算一個,還有哪個您知道嗎?

今日秦老胡同之一(定宜莊攝於2006年)

今日秦老胡同之二(定宜莊攝於2006年)

奎:有八大宅門我知道,具體是哪八家我說不上來了。應當是我們家,麻花胡同繼家,沙井胡同奎家。注270

定:你們家就跟劉汝舟家熟。

奎:提到劉汝舟我們得分開說。我們和劉槐庭、劉貢南父子注271是一面東伙關係,那時候還沒劉汝舟,他歲數比我還小呢。我只看見過他一次,是他十歲左右,他還不一定看見過我,如此而已。所以和他也沒有來往。他家與慶王府結親,那更是大以後的事了。說那時候跟他們家熟,是指他們家當家的劉老頭,那是爺爺輩的,叫劉石竹,劉槐庭是名,劉石竹是號。他的兒子是劉貢南,名字好像是劉桐吧,注272也不用,大伙都叫號。等於劉貢南與我父親,時代一樣,也算平輩。怎麼著由上邊說就是劉家的祖上,由這兒拿著錢去做買賣,做就全賠了,賠了他就跑了,這也許是庚子年吧,過了多少年後,回來了,他還欠著我們家錢呢,不因為欠錢不敢來,欠著錢就敢來,來就跟我家的賬房說啊,那時是我對不起您,現在您再拿出點錢來,準保能賺回來。

定:你們家就又給他錢?

奎:就又給他錢,我祖父說這人還可靠,還敢來。說這人還有信用。

定:這還叫有信用?(眾笑)

奎:您就當好玩聽,我都是聽來的。

定:您家就是那時候用的劉槐庭他們?

奎:用是用他,管房子的不是他,管房子的也姓劉,是另一個姓劉的。不是劉家的親戚,起碼也是劉家的朋友,是他介紹過來的。

定:劉家不是就給你們開當鋪嗎?

奎:是。不過後來錢都歸他們了,現官不如現管。我這也是一件事兩頭說,有東西來了,他先挑,土產是他先進,賺錢是他的,我們是在他之後,給多少是多少(眾笑)。當然這也是當時的慣例,別人家的當鋪也都如此,再說官家人也不可能做買賣。當時開當鋪的,金魚胡同那邊有當鋪孟,還有當鋪婁,當鋪婁和這個當鋪劉是親家。

定:就是說到劉汝舟爺爺的時候他們劉家已經很有錢了?

奎:很有錢,比我們家有錢。那時候他們一勁兒往上巴結,我們清朝的官不是算完了麼,就一個勁兒往下就和他們,劉石竹都能跟我爺爺這麼說:你們這個一品大員,現在可不如我們這個一品大商人了(眾又笑)。

定:劉家說是在這邊修了一個戲台,在馬大人胡同注273。您見過那個戲台嗎?

奎:有喜慶事兒時上那邊聽戲去,我們家有事都得借他們家地方。劉貢南是一個極精明能幹的商人。

我知道劉汝舟寫了好多稿子。我看了他的文章(指我為劉汝舟所做訪談的稿子——定宜莊按)以後,覺得有一些東西是他的想像,是他所希望的,怎麼叫他所希望的?他們劉家不是買賣人麼,就極力地往上爬,學些個官僚,盡量地把自己改成像官僚,所以他說話也把自己說成是官僚團體的一部分。他說的那些個關係啊,跟我們家裡倒是比較深,可是跟慶王府、跟那(桐)家啊,幾乎沒聽說過他們有任何聯繫,他說是都有。不過這又說回來了,也難免有人打著那家的旗號,跟劉家辦事,慶王府管事的當時是高博海的父親,那家那會兒主要的大管事姓王,叫王連五,他是大拿。

婉容是長將軍的後代,在東北,是達斡爾族,也算滿族,那會兒據我所知,不僅達斡爾,錫伯、索倫都算滿族。去新疆的原來就是一個滿族,後來分成三支了,錫伯、索倫和老滿營。注274

6.習俗及其他

定:有個問題我想請教您,我看《那桐日記》就不明白,那裡頭記著說大年初一去拜年,一天就能拜上七十家八十家,第二天又去拜上四十家五十家,這可怎麼拜的呢?注275

奎:這麼拜的:坐著車,管事的拿著名片,到門口來,叫這邊的人來,把名片一遞,說給您拜年,完了主人不下車,趕車就走了。話到是禮。

定:怪不得呢,我說要不一家一家地拜,腿不都得走腫了。

奎:下車的也可能有,一般是這麼樣。話到是禮嘛。要說拜,拜年的時候有好些人都是先拜我們家,第一家全上我們這兒來,不是說我們官兒大,不是這個意思,就是說秦老胡同吉祥,為什麼我不知道。就圖一個開門吉祥。

定:您祖父那時候也像那桐他們家那樣有這麼多應酬,一天到晚來來回回來來回回地這麼折騰嗎?

奎:這我就不那麼清楚了,可能也有,就不那麼多了。時代也不一樣了。在天津的時候沒這麼拜的,打個電話就完了。在天津後來就有電話了……反正《那桐日記》有這麼一句話:「今天晚上吃張治」注276,這沒人能懂。其實張治是個廚子(眾笑)。今兒晚上把張治請來做飯,這就叫吃張治。請廚子來家給他們做。廚子是各家都去做。後來我們家的廚子就是張治的侄子。注277

定:就是說他不是你們家固定的廚子,你們家要做飯的時候就把他從外邊請來做?

奎:對。原來張治那會兒是這樣,後來他侄子不是了,就是跟我們這兒做飯了。那樣的廚子很多,都不是北京的,是天津的了。

定:《那桐日記》還有一說,說今天送誰誰一桌席,或者誰誰送來一桌席,注278這個您知道吧?怎麼個送法啊?

奎:這送一桌席啊,我也說不太清楚,不過有幾種做法。在天津就有一次,是那家(那桐家)他們做好了,鐵扒牛肉,大鐵扒,裝在一個圓籠裡頭,提摟著,上我們這兒來。這種送也有。或者是花錢請張治,上你們家做去。不過那時候一般送席不是這樣,是送席票。大紅紙兒,寫著席一桌,什麼什麼席一桌,多少多少錢。

子:這省事這個。

奎:你拿著這席票去,慶豐樓的票,你到慶豐樓去吃,貴賓樓的票,你到貴賓樓去吃。

定:就跟咱們現在送餐券似的。

奎:對對。一般是那樣,送實物的就比較少了。這送席票太普通了,生日啦,娶媳婦聘姑娘啦,什麼都可以送席票。大宅門誰家裡都存一大摞。

定:(笑)也就你們家存一大摞,人老百姓家肯定不會存一大摞。

奎:這網(指關係網)不是還有嘛,互相傳。都不太貴,好像一般都是四塊錢一張,那會兒四塊錢哪兒值錢了。

定:這四塊錢一張是什麼概念呢?

奎:四塊大洋。

子:四塊大洋能買多少東西呢?

奎:這我不知道,不管。不過那席票也是越來越不值錢。開始的時候吃得好。

子:開始吃魚翅,後來就變成胖頭魚了。

定:你們家跟京劇界的關係也挺密切的?注279

奎:很密切,沒跟您說麼,梅蘭芳他爸爸他們都來。梅巧玲那十三個有名的唱戲的都來。注280我這兒還有梅巧玲的照片呢,明老太爺(明善)不是內務府大臣麼,就管他們。他們都得進宮裡唱戲呀,這種關係。後來就散了,沒那麼多的關係了,就是有幾個人,貫大元注281這個,來還給磕頭,念舊,保持舊的一套。後來其他的人來,富連成的,張君秋啊,馬連良啊,就不是那個關係了。那是因為我六叔在銀行,一塊兒吃飯啦,跟我們就不照從前似的了。

定:你們家有戲台嗎?

奎:沒有,就為了宮廷排演搭臨時的,拿木板搭一個小戲台,那不是演戲,是唱八角鼓注282的。八角鼓班啊,也不是一個人唱這八角鼓,包括很多,唱一段八角鼓,唱一段大鼓,說一段相聲,曲藝嘛,什麼都有……

定:您家信佛嗎?

奎:信佛不是我們這支兒,是我三祖父那支兒,天天唸經有佛堂,我三祖父跟喇嘛來往多,上雍和宮,雍和宮喇嘛也來。我祖父也見他們。他不是照三祖父那麼信,可是對佛也敬。我也受一點影響,崇拜喇嘛,藏傳佛教。到我這兒我到雍和宮去也還是很恭敬的。這也是幾年前了,現在也去不了了。從小我們供的就是三座佛。

定:三世佛?

奎:不是。三座大佛,怎麼講我說不上來了。是從我祖父那兒下來的。不是像咱們廟裡供的藥師佛什麼,是一個紅臉的,一個藍臉的,一個白臉的。

定:度母啊?

子:對對,白度母,什麼度母。

奎:「文化大革命」時候毀了。

7.關於索家的傳說

定(問子):你們家這麼多逸聞你都聽說過嗎?

子:我20歲就參加工作了,一直在輪子行,就是民間運輸業,這幫人的嘴啊,是不饒人。我一進廠,胡同口這三輪車社的工人就開始說起來了,說這可了不得這個,他們家怎麼著怎麼著,是地下金磚三尺,玉瓦溜溜溜溜,是以訛傳訛以訛傳訛。再加上我一填簡歷,我奶奶是愛新覺羅,好傢伙我是沒好日子過呀,「文化大革命」你猜我幹嗎去了?讓我管給車加油,拿根管兒,得先擱嘴裡吸一下啊,開始吸的時候一喝喝一嘴,一打嗝三天都是那汽油味兒!

定:反正你們家故事挺多的,不是說宮裡最高級的翡翠最後都流落到你們家嗎?注283

奎:說我們家有玉璽吧?玉扳指兒?玉鐲子?我沒見過。

定:對(眾笑)。說是從宮裡賞的還是拿的就不知道了。

奎:那就不知道了。我跟您說啊,這分兩部分,我祖父確實有一部分,可是我祖父跟古玩商一點聯繫都沒有。跟古玩商有聯繫的,是我五爺爺那邊,我五爺爺會倒騰古玩。

定(問子):您現在也玩玉器?

子:我喜歡看,我沒有啊。說我們家的玉器多,說價值連城連宮裡都沒有。問題是我沒看見過啊。誰知道分家分到哪兒去了。

定:你們可留神點兒,別哪天來個打劫的。

子:早劫完了!

奎:全抄完了……說到我這輩吧,我如果有存的東西啊,恨不能就趕快把它賣了,它在咱們這兒也不會生利也不會生財,它長價,長什麼價我也不懂,您沒上我那屋,我那屋破著呢,牆皮都掉了,我說拾掇也沒用啊,我不是住得挺好的嗎。它不妨礙我吃,不妨礙我喝,沒必要。

子:苔痕上階綠,草色入簾青。

定:你們家是闊過,好東西見得多了,所有的富貴就看得都淡了。

奎:我們由大房子搬到小房來的時候,我高興極了,因為……

定:不用掃地了。

奎:對(眾笑)。

子:這跟人生的實踐還真有關係,你處在這種環境你就這麼看問題,你處在那種環境你就那麼看問題。角度不一樣還真的不一樣。

定:這都是大家子弟才有的……

子:豁達。我們認為最沒用的事是老頭最關心的事兒(眾笑)。我們認為好東西他都無所謂。現在最惦記的是孫子,這是一心病。

奎:就這事跟我有關,別的都跟我無關,一蹬腿兒就完了。

子:這可是心裡話。

定:其實真是,您父親的想法就對,過眼煙雲。

奎:不過這些話啊,有人不懂,聽不懂。

定:這我能理解。

奎:所以我今天才跟您說。