我為佘女士所做第一次口述記錄,發表在中國社會科學出版社出版的《口述歷史》第1期上,受到我幾個朋友的批評,除了對這個故事本身的真實性提出疑問外,一位朋友尖銳地批評我在訪談前「案頭工作沒有做足」,這篇訪談完全是被被訪者牽著走,也因此而歸於失敗。於是,我只好從哪裡跌倒,再從哪裡爬起來,在預先準備好一些問題之後,於2003年7月19日,又對佘女士做了第二次訪談。再做時雖然恰逢佘女士痛失愛子,情緒非常激動,但對我還是相當配合,對我的回答雖然簡短,但基本上也還坦率。我也明確告知他們,我並不是記者,來為他們做訪談的主要目的,也不是為任何人做宣傳,而僅僅是學術研究而已,他們對此亦表示理解。

我兩次拜訪佘女士,時間相隔兩年半之久。在此期間,我曾於2002年8月再次造訪過東花市斜街的佘女士舊居,但見這一帶的民居已蕩然無存,唯存一片工地,在這裡施工的工人告知,「佘老太太」每隔三兩天就會來看一看,「你們真要找她,就在這裡耐心盯上幾天,準會見到」。而我當然不可能蹲守那裡,所以又越明年,我才得以造訪她的新居。從我的第一次拜訪到本書定稿,轉眼竟已過了6年。這麼多年,這個故事曲曲折折,而且看來還會延續。然而,無論故事會怎樣延續,從相關的文字記載入手進行考察,也還是必要的,也唯有如此,才有可能對目前的眾說紛紜,提出一些有價值的解釋。

1.清代至民國文人對佘義士史事的記載

有關佘義士守墓之事,有文字留存於世的,我見到的有三種,茲引錄如下:

第一則,清人筆記所記京師坊間相傳的佘家守墓一事:

明袁督師(崇煥)在廣渠門內嶺南義莊寄葬,相傳督師殺後無人敢收其屍者,其僕潮州人余某,稿葬於此,守墓終身,遂附葬其右。迄今守莊者皆余某子孫,代十餘人,卒無回嶺南者。當時督師被執,廷臣力爭,懷宗不悟。我朝深知其冤,乾隆間賜謚蔭嗣,彰闡忠魂,千古未有。嶺南馮漁山題義莊有云:「丹心未必當時變,碧血應藏此地堅。」

這則記載出自《燕京雜記》,該書未著撰者姓名,也沒有撰著時間,但從文中稱清朝為「我朝」來看,為清亡之前作品無疑,1986年北京古籍出版社將此書點校出版,前言稱作者可能是清嘉慶以後的河北順德人(見117—118頁)。

第二則即張伯楨撰《佘義士墓誌銘》:

大明袁督師之僕曰佘義士,粵順德馬江人也。執役於督師。督師出必挈之行。崇禎三年八月十六日,朝廷非罪殺督師,暴骨原野,鄉人懼禍不敢問。義士夜竊督師屍,葬北京廣渠門內廣東舊義園,終身守墓不去,死傍督師墓葬。

第三則,張伯楨之子張次溪著《燕京訪古錄》,其卷五記:

(袁崇煥)暴屍於市,其僕潮州佘氏竊負其屍,稿葬廣渠門內,即今廣東舊義園中,守墓終身;比卒,鄉人義之,遂附葬其右。至今守墓者皆佘氏子孫。

三者相較,大處相同,如佘義士行跡、袁崇煥屍被葬地點以及守墓者皆佘氏子孫等。不同的,除記述互有詳略以外,比較明顯的是一處細節,即佘義士的籍貫。清人文與張次溪文都說是潮州人,唯張伯楨稱是廣東順德人,而佘女士說自己的老家是順德馬崗村人,認為說潮州是錯的。我由此推測:張伯楨所記佘家之事,很可能並非來自佘家,而本於清人筆記。但張與他的友人們既然與佘女士的伯父或直接或間接地有過交往,會知道佘家的籍貫為廣東順德,遂按佘家人說法,很可能會據此對佘義士的出生地予以改訂。但張伯楨之子張次溪的記述,語氣與清人筆記一致,至於他為何採用清人說法而不取其父的修訂,殊不可解。前面還談到,此墓誌銘是1917年張伯楨修袁督師廟時,刻於廟內中屋南牆上,而並非位於佘家為之看守的袁崇煥墳墓之旁,也說明此事經由文人彰顯的可能性顯然大於民間的口耳相傳。

佘女士口傳的故事,與這三段文字記載相比,歧異之處主要有二。

第一是三段文字記載講的佘義士所盜,都是袁大將軍之屍,而佘女士說的是頭。關於袁崇煥頭顱的下落,《明史》沒有交代,唯張岱《石匱書後集》記:「……骨肉俱盡,止剩一首,傳視九邊」(卷十一),但也不知所由。所謂盜頭,看來並無根據,很可能是口傳的走樣。此外如佘義士究竟是袁崇煥的僕人還是謀士,說法各異,佘家人當然願意說得更體面些,這都不是問題的關鍵。

第二處就比較重要了,即張氏父子均未提到、唯清人筆記中所記的一句話:「迄今守莊者皆余某子孫,代十餘人」。到清朝中後期尚且是「代十餘人」,雖算不上泱泱大族,卻也不能說是人丁稀薄,這便與佘女士所謂其家代代單傳的說法相左了。有關人士對佘家故事將信將疑的原因,就正出自這裡,他們認為佘女士所謂的十七代,一則沒有族譜等文字資料作為證據,二則從時間上算也不太相符,三是幾百年的漫長年月,其間會有多少枝枝蔓蔓,哪裡會如此直線一樣的簡單。所以佘女士所述世系,頂多從她本人上溯三代還有可能是真實的。這種懷疑確有道理,從佘義士盜袁屍的1630年算起到1939年出生的佘女士,300多年經歷17代,未免迅速了一些,我在第二次訪談時追問佘女士第十四代佘淇之上的世系,原因也在於此,我甚至懷疑是有人將「代十餘人」理解為十餘代,這當然是有可能的:

定:咱們排一排您家這十七代。

佘:我十四代的先祖叫佘淇。十五代是我爺爺佘恩兆,十六代是我伯父佘漢卿,父親佘選增。十七代就是我了。我還一個堂哥,叫佘寶林,兩個堂姐一個叫佘幼玲,一個叫佘幼蘭。他們現在還在。

定:十四代再往上您還能數麼?

佘:那我就不太清楚了,那就失傳了。

第三是我所見《燕京雜記》中的「潮州人余某」均作「余」而不是「佘」,我用的是北京古籍出版社1986年的點校本。從所記事實與後來守墓者均姓「佘」來看,應是該本的筆誤,至於是原文筆誤還是點校本之誤,尚有待查考。

此事有可能出自文人彰顯,還有一事可證,那就是佘女士本人也是從這些文人口中聽到這個故事的,她兩次陳述都談到這點。第一次她是這樣講述先祖盜頭的故事的:

定:那你們家後代對您先祖怎麼盜頭的有沒有傳下什麼故事來?

佘:那沒有,就說冒著滿門抄斬的危險,趁夜黑的時候,把袁大將軍的頭從菜市口的旗桿子上盜下來,就偷偷地埋在我們的後院裡。你想袁大將軍是這麼一個重臣,罪名又是反叛,當時北京四九城都關閉了,當時在北京的廣東人挺多的,跟著袁崇煥做官的人也挺多的,但別人都不敢。唯有我們先祖,深知袁大將軍的為人和忠誠。

自從我先祖把頭盜了以後,就隱姓埋名,辭官不做,告老還鄉,當老百姓了。臨終時把我們家人都叫到一起,就跟我們家裡人說,我死以後把我埋在袁大將軍的旁邊,我們家輩輩守墓,我們一輩傳一輩,不許回去南方,從此以後再也不許做官,所以我們遵守先祖的遺志和遺願,一直守在這兒。到我這代已經是第十七代了。從1630年8月16號袁崇煥的忌日,到現在是三百七十一年。

我第二次訪問佘女士時,再次問到佘女士如何聽到這個故事的問題:

定:您這些袁大將軍的故事是從什麼地方聽來的呢?

佘:我父親死得早,我是聽我伯父和蔡廷鍇呀,蔣光鼐呀,葉文伯、柳亞子呀,聊天兒。我們家的事我為什麼聽得那麼多呢?我從小就特別喜歡歷史,過去我們家是大家庭,我又是女孩子,一來客人根本不讓女孩子在跟前兒,我們家的牆不是磚砌的,是隔扇。中間不是有空隙麼,我就從空隙那兒聽。我媽也老給我講這些事,說你們家的事怎麼怎麼樣啊。

定:有一個叫張伯楨的人您知道麼?

佘:知道。聽過這個名字。還有一個叫張次溪的,張次溪是張伯楨的兒子。龍潭湖那兒是張伯楨的家廟,因為他很佩服袁崇煥,所以他把袁崇煥也擱到他的家廟裡了。張次溪寫過《北京一條街——佘家館》,1956年寫的。我見過他,北京大學的教授,胖乎乎的,戴個眼鏡。

定:他們家跟你們家有來往麼?

佘:有來往,因為我們是同鄉啊,我們是廣東人,他們也是廣東人,經常到我們這兒來,還有葉恭綽、章士釗。

定:張次溪的後代和你們還有來往麼?

佘:……不太清楚了,我也希望找到他們的後代啊。

這就是說,首先,佘女士只能將佘家世繫上溯到第十四代,而這個第十四代,正是辛亥革命時期袁崇煥被重新彰顯的時期。

這個故事至少到佘女士這一輩,不僅已經不再作為家訓鄭重其事地傳授給子孫,甚至也無人談起。既然如此,佘女士隔牆聽伯父與蔡廷鍇等人所述之事,肯定另有所本,其根據,很可能就來自張伯楨所撰:「佘義士墓誌銘」。因為張伯楨與佘女士所說的蔡廷鍇等人既是同鄉又是來往甚多的同道。

佘女士提到的另兩個事實也耐人尋味。

其一,袁崇煥被凌遲處死的地點。既然故事從佘義士到刑場盜取袁崇煥頭顱開始,刑場也就是盜頭的地點,便是一個很重要的問題。明朝北京的刑場在西市,到清朝才改為菜市口。但佘女士卻說,聽老人說袁崇煥死在菜市口,因為她大伯每到袁大督師的忌日,都會到菜市口的斜街去祭奠。

其二,佘女士去過老家,即廣東順德。她說佘家在那裡確是一個大戶,她還參觀了佘家祠堂的遺址,但無論從家譜還是口碑,都未能找到佘義士的線索。

這兩點,權且當作佘義士故事有文人杜撰成分在內的旁證吧。

2.關於袁崇煥的籍貫

我第二次訪問佘女士時,她明確表達了對袁崇煥紀念館布展的不滿,其中談到袁崇煥的籍貫問題:

佘:(袁崇煥紀念館)到去年好不容易給恢復了。定老師也知道,我們不願意離開那兒呀,他們強迫我們離開(哽咽),他們不願意讓我們跟外界有任何聯繫,把我們跟外界的聯繫給割斷了。您有時間去一趟,您看看他那個展覽搞的是什麼,展覽的東部都是明代的武器,西部有七八幅照片吧,有五幅六幅都是說袁大將軍是廣西人,是袁大將軍爺爺的衣冠塚,袁崇煥的衣冠塚……就是某個學術權威他說了,袁大將軍是廣西人,那你這開放是為了宣傳你的學術觀點呢?還是為了宣傳袁大將軍的偉大事跡?袁大將軍親自指揮的三個戰役,哪怕一個戰役給擱到裡邊呢,起碼北京戰役應該擱到裡邊展覽吧,他是為保衛北京而死的,他如果不到北京來他還死不了呢。北京人更不應該給他忘記。

……

關於袁崇煥的籍貫,史家說法概括起來有三,即為廣東東莞市、廣西籐縣和廣西平南縣,各有所據,莫衷一是,而一度以閻崇年的廣西籐縣說注30佔上風。因與本文主題無直接關係,不贅。在我看來,袁崇煥的籍貫究系何處,與宣傳袁大將軍事跡二者間並不矛盾。佘女士何以會對袁崇煥是廣西人一說表示如此強烈的不滿,我曾經頗為不解。但是,只要瞭解佘家史事之由來乃至袁崇煥諸紀念物與廣東的關係就可得知,袁崇煥的籍貫,其實是一個與佘家守墓之事有著不尋常關係的問題。

北京市崇文區(今東城區)東花市斜街那個舊日的「佘家館」,佘女士說是廣東義園亦即墓地,但在北京市的一些正式文件上,則是作為廣東在京的幾十個會館之一對待的。這些會館自1951年開始,便被逐步移交給北京市人民政府的各有關部門。1956年,民主人士蔡廷鍇、葉恭綽曾致函當時的北京市副市長王崑崙,稱:「明代袁崇煥墓、祠堂及南海會館戊戌議政處所等,均與文化史跡有關,袁武墓祠且經前歲李任公與弟等請市府修葺,頗壯觀瞻,此次一併移交市府接管。此為兩粵在京特殊紀念物,至今鄉人和華僑來京均前往探訪,此如何由市政府特別管理,免於一般房產等,視望商市府同人速定辦法,以慰眾望。」王崑崙接信後非常重視,當年的4月3日,市文化局經實地勘察後,便向市政府提出具體保護措施:

第一,崇外佘家館袁崇煥墓堂,為眾所周知之所,具有歷史意義,擬由我局文物組接管,該處計有房產23間,住戶多家,只北房三大間空閒,可由我局通知文化館、站利用,其餘房屋商由市房管局動員住戶遷出後,一併交文化館、站,以達到又保護、又利用的原則;

第二,龍潭袁崇煥督師廟三間,牆上嵌有康有為、梁啟超石刻,有文物價值,可由文物組接管(後文與袁崇煥事無關,略)。

當年7月王崑崙對此正式批復:

第一,崇外佘家館袁崇煥墓堂由文化局文物組接管,並保留北房三大間,作一橫匾,加以保護(市領導註:不必遷設文化館,不動員居民搬家);

第二,龍潭袁崇煥督師廟三間,牆嵌康有為、梁啟超石刻,由文物組接管保護。注31

這段過程,佘女士有過簡略的講述,當然她是從自家待遇的角度講的,佘家館也由此而得以保留,直至建立袁崇煥的紀念館。

北京的袁崇煥紀念館於2002年年底開放,此時的袁崇煥已經被作為一個民族英雄,而不僅僅是廣東鄉人和華僑前往探訪的「兩粵在京紀念物」。地域的特點被如此淡化,今天的年輕人無所謂,老一輩卻不以為然,我也是看到這些文件之後,才恍然明白佘女士對於這個「廣西籐縣籍」有所不滿的原因。

3.其他

佘女士的二次述中,對於我提出的佘家多年來靠什麼維持生活的問題也做了回答:

定:您爺爺後來是做什麼?

佘:我爺爺不工作,自從我們葬了袁崇煥的腦袋以後呢,我們就辭官不工作了,就做老百姓了。我們家過去很有錢,我們是南方人哪,我們從南方一來,就把那邊的地都買下來了,原來那塊地方的名字叫佘家營,我們家地方大呀,就把我們家弄成一個廣東義園,在北京的廣東人死了,暫時不能運到南方去的,就埋在我們家,但是也沒有碑,就是墳頭。你要是來查,不知道哪個是袁崇煥的墳,哪個是別人的墳,因為都是墳頭,只有我們一家知道,這是袁崇煥的墳,這是我們先祖的墳。為什麼不叫廣東義園?因為這是我們家自己的院子啊。光佘家花園一號就一頃多地呢,15畝啊,光這一個院就這麼大。還有佘家花園2號、3號、4號。那邊廣渠門中學路北,鐵路多高,那片大坡地多高,從夕照寺得爬個大高坡下來,南邊到大馬路,全是佘家的。20世紀50年代那時候沒人,就是荒野一片。

我們家地也多,(園子)前邊租給糞廠子,他們給我們錢。城外的地是租給別人種,到年下給我們交租子,什麼8個磅7個磅的,幾口袋是一個磅。我們一共是3個園子,一個是龍潭湖那個,也是我們家的,請了一個姓劉的,劉老伯幫忙看著。因為我們佘家人少,輩輩單傳,沒人去看那兩個地方。我們家房子也多,房後頭還有棗樹,長了棗呢,就把棗賣給棗販子,你要幾棵,4棵,5棵,打下棗,給我們錢。我們家還有買賣,聽說還開著一個髮廊似的什麼。還做一種刮絨活。到我父親那代也做刮絨活。不過我父親他們自己不做,請人來給我們做。刮活是出口的,把蠶絲綁在一個木板上,然後牛骨頭做的刀這麼刮,刮出絨來。

而最令我感興趣的,乃是她祖父過繼給旗人的問題,以及對她祖父、父親作為旗人的生活狀況的描述,這在我對她做的第一次訪談中也提到了:

佘:我爺爺為什麼叫佘恩兆呢?就是因為哥兒幾個都死了,就剩我爺爺一個人了。過去老年間迷信,說我們家孩子不好活,您家孩子多,好活呢,就(把我們家孩子)給您。我爺爺的父母就把我爺爺過繼給別人了,就過繼給在旗的了。原來咱們北京在旗的都在哪些地方您知道麼?東直門外頭,往南一點,都是老在旗的地方。

我父親家是個大家庭,我爸爸叫佘選增注32。我有5個姑姑,還有我大爺和我爸爸他們哥兒倆,一共是7個。

我們家特愛聽戲,我父親他們都是票友,青衣、花旦、老生,都有。我爸爸是唱黑頭的,我大伯是唱青衣的,我大姐、二姐都唱青衣,我三娘兒是唱須生的,我舅舅是唱老旦的。馬連良、梅蘭芳、荀慧生、尚小雲都在我們家唱過堂會,就在我們家那大廳裡邊,就是現在袁崇煥紀念館的大廳。我們家還一客廳,現在已經拆了。那客廳要比那大廳還好,高台階,客人來了就到客廳裡邊喝茶。

定:就是相當氣派了。那個時候你們家那麼多的朋友,包括好多名人和名演員,他們光是因為和你們家關係好,還是衝著佘家守墳的故事來的?

佘:那可能是知道的吧……我父親跟我大爺,他們倆都特別高,這是他們的照片(看照片)。可是哥兒倆性格決然不一樣。我大爺是凡人不理的勁兒,特別有架子。我父親外號叫小白菜心兒,因為我父親長得比較漂亮,性格跟我大爺也完全不一樣,我父親這人挺豪爽的,又抽煙,也喝點酒,還有個喜好是喝茶,早晨起來就喝茶。他愛交朋友,是什麼人都交,什麼撿煤核的、拉排子車的、倒水的、賣燒餅麻花的,都愛上我們家去。我大爺就說他麼,就跟他和不來。

我們家比較複雜。我就知道有個姑奶奶行三,大姑奶奶,二姑奶奶,三姑奶奶,我的三姑奶奶我還見過。我大姑奶奶婆家姓彭,我大姑奶奶和二姑奶奶給的是哥兒倆,姐兒倆給哥兒倆,也是做官的,那支已經沒了,我那表哥要是活著的話也七十多小八十了。三姑奶奶婆家姓楊。比我爸爸大的我們叫姑姑,比我爸爸小的我們叫娘兒,北京人都這樣叫,漢族人也這樣叫。二娘兒,三娘兒,七娘兒。

我伯母不是別人,就是我奶奶的外甥女兒,他們是兩姨成親,我奶奶的姐姐的姑娘,給我奶奶做兒媳婦。我奶奶不是旗人,是漢人,姓王。我可不知道她是在哪兒。可是我奶奶的姐姐她們婆家是北京人,老在旗的,姓岐,就是一個山字,一個支字那岐。那個岐東貴,我管他叫爹,就是我爸的表弟,他是我爸的大姨的兒子,又是我大媽的娘家弟弟,又是我大爺的小舅子。我們家跟清朝是對立的,可是到最後成了一家人了。(看照片:中間那個是我姥姥,那是我母親,那是我父親)

這多少回答了有人提出的她家本是旗人卻冒充漢人的疑問。但是從中也可以斷定,他們對清朝、對滿族的仇視至少在清朝未亡時早已消失,後來的那些感情和逸事,都是辛亥革命排滿時被重新激發起來的。

佘女士的口述涉及的另一問題,是乾隆朝建袁崇煥祠、墓的由來。她所說乾隆帝尋找袁崇煥後人之事,是有史實為據的,見《清高宗實錄》卷一一七零,乾隆四十七年十二月丙寅:

諭軍機大臣等:昨披閱明史,袁崇煥督師薊遼,雖與我朝為難,但尚能忠於所事。彼時主暗政昏,不能罄其忱悃,以致身罹重辟,深可憫惻。袁崇煥系廣東東莞人,現在有無子孫,曾否出仕,著傳諭尚安,詳悉查明,遇便復奏。

在訪談中我曾反覆詢問袁崇煥是否有後人之事,佘女士的答覆都是否定的。但據《實錄》,袁崇煥卻是有一個後人的,他的嫡堂弟文炳曾過繼給他一個兒子,其五世孫名袁炳,乾隆帝也確實給了他一個佐雜等官。注33按此僅為一說,另一說為袁有一遺腹子,後因軍功入寧古塔正白旗,有張江裁(張次溪,江裁是他的名)撰袁氏世系為證。據此表載,袁的六世孫富明阿曾任江寧將軍、吉林將軍等職,其子壽山、永山均於清末在中日、中俄交戰中以身殉國。注34該文並有孟森先生作序。注35王鍾翰教授也曾注意及此,撰文考證過袁崇煥後人的入旗與「滿化」問題,並將其作為300年來滿漢之間從「兄弟鬩於牆」到共同「外御其侮」的實證,但這已經是另一個故事,此處就毋庸贅述了。注36

佘女士在我做第一次訪談時曾為我詳敘她自「文化大革命」之後為保護和恢復袁崇煥墓奔走呼號的經過。但事實上,袁崇煥墓的恢復之不順,與很多人對佘義士盜頭與守墓的故事一直持將信將疑態度有很大關係,而且這種質疑並非自「文化大革命」開始,早在20世紀50年代葉恭綽等人向毛澤東上書時,這一疑問就曾被有關專家學者提出來過,至今也仍然不斷有人提出。我一度曾想搞清的,是講述者的態度,她究竟是明知故犯的編造,還是自己也相信這一故事的真實性?至少到目前,我還希望是後者。

考訂這一史實的真偽固然重要,也是史家的責任。但是這個故事,我毋寧將它看作是一個傳奇,這對於我來說還有別一層意義,那就是看人們在不同的歷史背景下,是懷著怎樣的目的(或者是政治的,或者是其他的,或者是公眾的,或者是私人的)、怎麼樣利用這樣一個史實來編故事,這樣的故事反過來又對這些編故事的人的自身產生了什麼樣的作用和影響。張伯楨為袁崇煥修廟立碑,為的是寄托報效中華的壯志,到他的兒子張次溪這裡,已淡化成為文人尋訪古跡的追思。佘女士的呼籲之所以會在近些年引起廣泛的社會反響,會成為近年來北京人生活中一件不算小的事,則是因其對歎息信仰缺失、理想缺失的年輕一代來說,是一種精神上的激勵。佘義士守墓的傳奇,就是這樣借助歷史影響到活人的生活,又借助活人的解讀變成了活的歷史。因為至少,如果北京歷史上真的曾有佘義士這樣重情重義的人存在過,對我們來說,也是精神上的一個慰藉。

4.張伯楨史事補記(2015年)

為佘幼芝女士和與此事有關的張先生做訪談,已經是十幾年前的事了。正當我整理這部舊作準備出版的時候,竟又不期然在電視節目中見到已經久未謀面的佘女士,儘管此次是因為仍然為袁大將軍祠等事奔忙,而與女兒發生矛盾,並訴諸媒體,我卻為她的依然健康和依然執著而高興注37。佘女士正在沿著十多年前的道路繼續前進,我本來也不擬再對這個故事加以任何探究和修改,但無意中發現的有關張伯楨的記載,在這裡卻不可不提。這便是《檔案》雜誌1993年第2期披露的民國著名的「認祖門」一事,文曰:

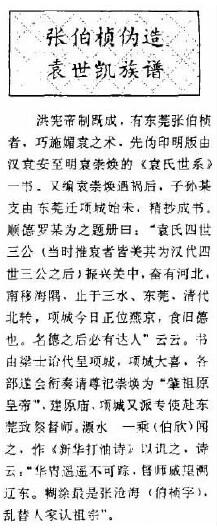

洪憲帝制既成,有東莞張伯楨者,巧施媚袁之術。先偽印明版由漢袁安至明袁崇煥的《袁氏世系》一書,又編袁崇煥遇禍後,子孫某支由東莞遷項城始末,精抄成書。順德羅某為之題冊曰:「袁氏四世三公(當時推袁者皆美其為漢代四世三公之後)振興關中,奮有河北,南移海隅,止於三水、東莞,清代北轉,項城今日正位燕京,食舊德也。名德之後必有達人」云云。書由梁士詒代呈項城,項城大喜,各部遂會銜奏請尊祀崇煥為「肇祖原皇帝」,建原廟,項城又派專使赴東莞致祭督師。漂水一城(伯欣)聞之,作《新華打油詩》注38以譏之,詩云:「華胄遙遙不可蹤,督師威望溯遼東。糊塗最是張滄海(伯楨字),亂替人家認祖宗。」

《檔案》雜誌刊載的張柏楨「認祖門」原文

這裡指的是辛亥革命後袁世凱稱帝一事。袁世凱(1859—1916)是河南項城人,所以當時人稱他「袁項城」。清帝遜位,袁世凱成為中華民國臨時大總統。1913年當選為首任中華民國大總統,1914年頒布《中華民國約法》,1915年12月宣佈自稱皇帝,改國號為中華帝國,建元洪憲,就是此文中所稱的「洪憲帝制」。此舉由於各方反對並引發護國運動,導致袁世凱在做了83天皇帝之後被迫將帝制取消。袁本人也於1916年6月因尿毒症不治而亡,張伯楨為袁「認祖」之事遂寢,然而,無論對袁世凱的榮辱功過做何評價,張伯楨此舉之荒謬和不光彩,也是難以否認的。

廣東省社會科學院研究員趙立人的文章提到「倚袁之力,張伯楨為袁崇煥刻文集,建祠廟。袁廟碑刻絕大多數為康有為撰書」。注39這一是說明張伯楨為袁崇煥刻碑立祠等行為,並不僅僅是我先前以為的崇拜英雄,或一般性的興漢那麼簡單。二是如果沒有袁世凱的支持和贊助,張伯楨也未必有如許的財力完成此舉。

而且,我在上文中提出的疑問,看來也有了答案。我注意到張伯楨之子張次溪記述佘家史事時,語氣與清人筆記一致,奇怪他為何採用清人說法而不取其父的修訂。可知張次溪對其父的《東莞袁氏族譜》系偽造,心知肚明。

還要說明的是,有關張伯楨的「認祖門」一案,我是通過在網絡上的搜索查到的,如果沒有搜索時的這一發現,我可能至今仍停留在對他崇敬英雄之舉的感慨上。這既讓我有「學無止境」之歎,深感僅憑臆想便做出結論、發表感想,的確誤人。同時也預感到由網絡與數據庫的興起而引發的一場史學上的變革(即黃一農教授稱為「e考據」的變革)即將到來。由於口述作業所涉社會層面的廣泛性和不可預知性,將e考據作為一種研究手段引入口述史研究,就顯得尤為必要了。注40