朝陽門關廂

第一次

時 間:2004年6月7日

地 點:北京朝陽門外南營房三條65號關松山家(面臨搬遷)

訪談者:定宜莊

在場者:關聖力注204

第二次

時 間:2004年6月15日

地 點:同上

訪談者:同上

在場者:邱源媛注205

[訪談者按]前面說過,清軍入關之時,曾為八旗官兵分配房屋,並按所在旗分安置於京城各方位。但從康熙三十四年(1695年)皇帝的一道上諭來看,京城內的無房兵丁竟然已達七千餘人。而且「京師內城之地,大臣庶官富家每造房舍,輒兼數十貧人之產,是以地漸狹隘」,此時距清入關僅僅半個世紀,由此可知旗人內部的貧富分化早在清初即已開始,而那些大宅富室,動輒就能達到佔據半條胡同的程度,靠的也是多年的兼併積累,而非一朝一夕之功。

康熙朝時國力尚稱富裕,所以康熙帝下令,在城門外按各旗方位,每旗各造屋二千間,凡無屋兵丁,每名給予兩間,不得隨意買賣,亡故後交回。康熙帝說得很輕鬆,造這些屋子,無非花費30多萬金,好比國家造一個大宮室而已。注206

選擇各城門外的地段造房,顯然因為這裡地價最低,這便是京城各城門外八旗營房的由來。幾百年來,這些營房成為京城最貧困旗人的聚居區。這些營房在最近幾十年間被陸續拆除,到兩年前也就是2004年為止,朝陽門外南營房,已經是仍然保留完整的最後一片了。近年來「北京熱」升溫,南營房成為一些對老北京與老旗人倍感興趣者不時造訪的對象,但常有人將其作為老北京旗人的代表,形容說這裡旗人在清朝時曾大富大貴,這個定位便錯了。須知八旗之內也有階級,有貧富貴賤之分,並非所有的八旗子弟都有過高官厚祿的祖先,作為滿族社會底層的八旗人丁,他們的沒落並非自辛亥革命以後始。

「窮」似乎是南營房這個人群生活的主題。直到1956年北京市民委的報告仍稱:「據朝陽門外營房滿民聚居區的調查,107戶滿民中大部分過著貧民生活,一小部分生活困難,年均收入每月每人5元以下的有27戶,占25.8%。」注207成為北京市民族工作中最需解決的困難戶。但是另一方面,窮人也有窮人的活法,也有窮人的樂趣和追求。窮並不妨礙他們把日子過得有滋有味甚至有聲有色,就如關松山老人講述的那樣。

關老人的口述是本書中內容最豐富最精彩的篇章之一。他講述的諸如走會、摔跤、拉洋車、入廟當道士等經歷,雖然在其他介紹老北京民俗的書中也會見到,但他從親歷者的角度講述的那種生活狀態與感受,卻遠非那些平鋪直敘的描寫能夠相比。

我2004年去採訪關老人的時候,南營房已經面臨拆遷,四處瀰漫著一種莫名的緊張氣氛。不久後我得知關老人的房屋遭強制拆除後,被拆遷參與的各方送進了醫院,好在身體未受太大影響。在這裡,我衷心地祝願他健康長壽。

關松山(以下簡稱關):我也說不完全,東扯一句,西說一句。有用的您就記上,沒用的您在整理時,您就給它刪嘍,咱這不就瞎聊嘛。

關聖力:他這個人哪,他這些個東西,別看零零碎碎的,整個就可以貫穿這邊窮人的生活。

關:我那陣兒,在這街面兒上抓錢的時候,這朝陽門外頭沒有不認得我的。那時候要是有這個電視台啊,那我現在可不得了了。

1.朝陽門外的街面兒

關:我86歲。我叫關松山,就是冠老姓。注208

定:老姓是瓜爾佳氏?

關:對。

定:您有滿名嗎?就是滿族人的名兒,旗人的名兒?

關:沒有。什麼叫滿名,我也不懂。我生人就在朝外這兒,營房生的,也沒離開過這地方。反正老人家裡窮吧,朝陽門外窮人多,南北營房,這個旗人全都懶,不工作。這陣兒說就是政府吧,給著旗人的餉,咱就拿這倆錢過著生活,不想著幹什麼,整天提籠架鳥的。他沒事可幹,那可不就幹這個麼。

定:你們這房是自己的還是後來的?

關:自己的。原先是營房,後來又花錢翻蓋的。這一片原來都是營房,現在也不同,淨是外地的人了。要是說營房現在老住戶,還就是我這兒啦,我是沒地兒啊。我工作的時候,這兒沒有這個職工分房,我退休了,他有了,可人家沒我的了。

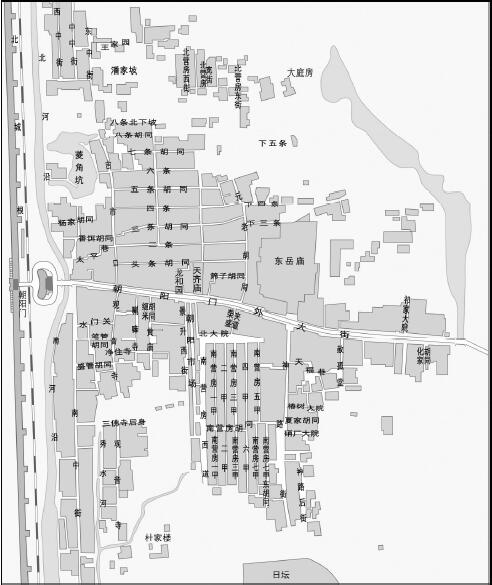

關聖力:反正我記事時,朝外大街南面是南營房,街北有南北向的兩條胡同,東邊的一條叫元老胡同,西邊的一條叫吉市口,在這兩條胡同之間,有東西向的幾條胡同,叫吉市口頭條、二條、三條和下三條。再往北,就是現在工人體育館那塊地兒,那裡就是北營房。

關:原來不是興這個上三旗、下五旗營房麼?這個北營房是鑲黃旗的營房,咱們這個南營房是鑲紅旗的營房,剛才一進門這馬路,往南來,這叫蒙古營房。

定:蒙古營房住的是蒙古八旗嗎?

關:嗯,也是在這上三旗之內,先是正白滿,後來就降為正白蒙啦。他上一輩帶兵打仗,在外頭,戰爭去,北番,蒙古,到那兒,把人家的少女就給俘虜了,就跟人家結婚了,這就犯軍法了,就從滿洲降為蒙古啦。崇文門外那是藍旗營房。藍旗營房也分這個,西半拉那兒叫鐵藍旗,東半拉那兒就是藍旗。注209

定:鐵藍旗?這鐵是什麼意思?

關:它這名字反正就叫鐵藍旗。合著全都是藍旗,它又掛上這麼一番號。

頭兩天東嶽廟的人把我找過去了,他們有記者寫著,說這個朝陽門外是一片曠野,說沒有大柵欄那麼風光。我說他說的這個也許對,也許不對,我說大柵欄這地區儘是闊人,有錢的主兒,是熱鬧啊,可是說朝陽門外一片曠野就不對啦。我說這朝陽門外啊,從大年初一這一天,一開東嶽廟的時候,這馬路全過不去人。那陣兒啊,朝陽門外大街是幹什麼的全都有,就從那神路街,往東邊,往那藍島,一直到現在的百老匯,就這一截子就十多家,全是大糧棧。運糧的嘛。過去老年間說的運糧河。糧食上來全在這集中,在東大橋這兒。

定:是清朝政府的糧棧,還是私人的?

關:私人的。政府來糧就是倉。這兒有一儲寄倉。

關聖力:他說是曠野也有道理,他可能記憶裡是土城外頭,東大橋外頭,就已經全是莊稼地。從朝陽門到東大橋,然後順著這條路,到呼家樓,紅廟,這條路邊上有點人,但也不多,一出東大橋就不多了,但這段兒,這兒原來有一土城牆,從三里屯到永安裡是土城,這是中間這兒,非常熱鬧。

關:一個是有城牆啊,還有一道護城河。這朝外大街淨是茶館,就是七八個,什麼人開的全有,主要是旗人自己開的茶館。這朝陽門外全知道有個連三茶館,有個旗人姓連的,他這也是冠老姓。一出朝陽門外這兒還有一個茶館,我就不知道他姓什麼啦,那是旗人。還有個姓楊的,他就不是旗人啦,是一個回民。咱們這兒離回民區近。

關聖力:這兒有個清真寺,南下坡(雅寶路)。

關:不是一個清真寺,是倆。北邊還有一個,那是老清真寺,現在南面那個是新的,可是年頭也不少了。注210那陣兒茶館人多著呢,要不怎麼著,天天提籠架鳥的,一早起來就上茶館,這是他生活的一半。那陣兒上茶館不費勁,幾個子兒,一個碗兒,帶包茶葉,到那兒就一天,這陣兒您要上茶館就麻煩了,你要上他那兒,還得喝他那個什麼,五級的(茶葉)還85塊呢。

在茶館那兒,您得什麼,一邊喝茶,一邊找事兒。你這兒喝著茶呢,這外頭這兒:「嗨,這兒有兩輛排子車,誰拉去?」哎,跟出去了:「哎,這我去我去,掌櫃的這碗兒我先扣這兒了啊」,你去回來,回來再喝。就這一天,他去這一趟就夠了。還有拉房纖的,注211當廚子的,那陣兒叫什麼,長年祿,吃長年祿這種飯。誰家他全去,到那兒什麼全能幹,你家要是辦喜事,辦婚事,一等上的禮節他全懂。都是男的,比現在這個小保姆強。也得穿上長袍,這叫進過家門啊,不能露著胳臂,露著大腿,這不成。

定:長年祿這仨字兒怎麼寫?

關:鬧不清。

關聖力:我也不清楚,今兒頭一回聽說。

關:這養活鳥的,也不是一定就拿這個玩,大部分他拿這做買賣,他把鳥訓好嘍,聽話了,誰叫全成,他倒手賣錢。那陣兒街上算卦的得用這鳥叼,他把這鳥籠擱桌上,把籠打開了,給這鳥叫出來。您來算算,算算這幾兒(北京話即「什麼時候」之意)走運啊。就指這鳥為生。

也有養活鳥的,不賣,他好這口。這鳥它上口,有套,能叫多少套。街上要有特殊的聲音,它就能給上上口。有賣吃的是什麼的,模仿那陣兒老百姓喝水的,挑水的,倒水的,還有那水車鈴,吱吱妞妞、吱吱妞妞,什麼老頭揉核桃,這百靈都能灌上。

定:您是說這鳥能學人揉核桃的聲音,也能學水車走過去那咯吱咯吱的聲音是麼?

關:過去那水車都不膏油,膏點油也都讓水沖了,它走起來就是吱吱妞妞、吱吱妞妞。還有什麼呀,叫貓,等養活好了,也是顯擺(炫耀)這事兒,在茶館,把這籠子打開啦,一說給我叫一貓,它就「喵喵」,就這個。反正十幾套。這要是一隻淨口的百靈,賣不少錢呢。

定:叫貓是髒口的吧?

關:那不算髒口。髒口是什麼啊?是葦剎子,夏淨天兒在葦塘裡頭,嘰嘰咕咕嘰嘰咕咕,這是髒口。老家賊,這全都是髒口。要是您養了葦剎子,您也在這兒喝茶,我也在這兒喝茶,一瞅您這個,趕緊把籠子上上,走了,躲開您了。要是上了髒口就不好辦啦,它就掉不了了。

定:您對養鳥挺熟,您也養過鳥?

關:我不會養這個。

2.父親一家子

關:我父親姓桂,這是指名為姓。叫關桂茂就掛上老姓了,咱旗人這老姓啊,現在再說就寒磣、俗氣,就全說姓關得了,幹嗎又倆啊。

定:您爺爺做什麼?

關:全都是旗人哪,爺爺我沒瞅見過。奶奶也沒有瞅見過。

定:您父親呢?

關:我父親跟我大爺,那陣兒在東華門值班,東華門,那時候兩排有朝房。要怎麼說這個,咱們這是正白旗,上三旗,是皇上家的禁兵。反正咱家那時候沒房沒地,全都指著這錢糧。我趕上一個末尾兒,小的時候帶著我去領過錢糧,那時候都不記事啦,就是民國幾年吧。我也不知道多少年,沒有這記性。以後(清朝被)推倒了,這個沒有了,就當吹鼓手,知道吹鼓手是什麼不?

定:吹鼓手,就是誰家要出殯的時候那吹鼓手。

關:誰家要有點什麼事兒啊,得有個響動,你就是家裡頭多沒轍,沒錢花,要是死了人,結婚的也得辦一回事兒。好比說史家胡同這家裡死人了,喪主家要請響器,在門口擺上鼓吹,哎,這麼一來,別人家全知道誰死了,他得拿點紙上那兒祭奠祭奠。結婚也是這樣,多沒錢的,也得雇台轎子,頭裡得有幾個吹的。人過留名,雁過留聲嘛,那時候就有這麼個想法。不是像現在一聲不言語就給弄走了,燒了,誰死了誰也不知道。那陣兒結婚啦也興吹鼓手,死人啦也興吹鼓手。應這紅白喜事的就是鼓鋪、槓房、轎子鋪、棺材鋪,這個,家有什麼事全得找。那陣兒元老胡同注212有一個周家鼓鋪,在這朝陽門外有點名聲,是個老吹手,我父親從小就在那兒學的。我父親他能夠當個小頭頭,好比說今天禮拜,娶媳婦的多,用人用得多,他能給找幾個人。那陣兒家裡都有點兒傢伙,我們家打的那鼓,打的那察,打的那九經鑼,有點這個。

沒有這個的時候,不能天天人家老結婚哪,就在廟裡頭,東嶽廟頭嘍,擺豆汁兒攤。那時候也沒這飯鋪,就切面鋪,吃點兒烙餅什麼的,那少,很少。窮人哪,就吃慣這窩頭,窩頭,白薯,喝豆汁兒。街上賣的也是棒子面火燒,蕎面火燒,好吃著呢。您喝一碗豆汁兒,買倆餅子,連五分錢也用不了。後來我大哥也在這擺豆汁兒攤,賣果子,賣花生豆什麼的。那陣兒買花生沒有一買買一斤的,都是來倆子兒花生。倆子兒就是一分錢,一分錢就這麼一堆,在案子上撮成堆的。

那時候朝陽門外的住戶啊,拉洋車的,抬槓子的,賣黃土的,搖煤球、家裡蓋房子都要黃土,做小買賣兒的,普遍全都是這夥人,反正也能餬口。總的來說,我這個觀念,就是旗人也不是沒飯吃,也能吃得飽,你要是活動活動就能吃飽,要是老是懶,不幹活,就是窮人,吃不飽。這窮人得說分這麼三層吧,我這就是在當間兒,你這兒要是老不閒著,就湊合,能過去。你要是三天歇工,兩天掛對(北京土語,對,也是「歇工」之意),那就沒轍。你要是擺攤,得天天兒擺,你就有飯吃,你要是接三掉兩,今兒禮拜天歇吧,那就不成了,你再吃飯就得當點兒東西了。

定:那陣兒家裡反正都有家底兒?

關:有什麼家底兒!反正當鋪什麼全要,剛才我說這九經鑼,你今兒沒轍,給拿走當鋪當去,等明兒有事兒了,沒這東西,再拿這鈸,把鑼頂出來。就給當鋪拿點兒利,他要利,就這麼倒換一下,反正能吃飯。

定:你們老關家在這兒是一大家子嗎?

關:不算一個大家子,我大爺他們全都死得早,合著就我們父親這支。

定:您爺爺幾個孩子?

關:三個。我父親行二,我有一大爺,還有一個三叔。我三叔走得早,我都沒見過,見過我大爺。我父親哥兒仨沒分過家。他們全都沒孩子,我大爺沒孩子,就老兩口。

定:您叔叔也沒有孩子?

關:沒有。

定:娶媳婦了嗎,他?

關:沒瞅見過,那陣兒窮人說媳婦特困難。就我父親這塊,我上頭有兩個哥哥,底下有我。

定:您有姑姑嗎?

關:姑姑,有,但也不怎麼近。那姑父也是旗人,做小買賣。她就在林駙馬胡同住,就是朝陽門一過這橋,往西,老君堂,竹竿胡同,就是林駙馬胡同。注213我大爺他會彈弦子,像那個小彩舞,駱玉笙,唱的那京韻大鼓,他會彈那個,老年間就是耍票,不掙錢。按那陣兒說是打出掉歪,不正經幹活,有倆錢就喝酒,有倆錢就耍錢,這叫打出掉歪。

定:那您大媽她幹嗎?

關:她在外頭給人支使著,這會兒叫保姆,那陣兒叫女用人,就在這個八大人胡同,也就是一月給點兒錢,也多不了,那時警察才掙三塊六。

定:那您大爺就在家等著您大媽拿錢回來?

關:他不是等著啊,他是耍錢,就幹這個啊。耍錢,玩票,現在這個叫什麼,二黃的叫什麼,唱京劇那個?

關聖力:票友!

關:他就是什麼事都不幹,就是懶。

定:那怎麼辦?您父親養著他?

關:啊,那可不是。我大爺那陣兒不常在家住,他晚麼晌兒喝完了粥,他上小店兒,全都是白天跟他一塊兒打連連的那路人,小店,起火店,就是窮人住的,那陣兒的店也賤,一個子兒住一宿。這小店兒啊,朝陽門外不多,最多哪兒啊,天橋多。是天橋賣藝的啊,無家可歸的啊,全都住這小店。

定:他幹嗎不在家住啊?

關:他回家住,家裡這還膩歪著呢,噁心他,他跟家全說不來啊,成天不掙錢。

定:您的大媽是哪兒的人,您記得嗎?

關:也是這當地的,也是旗人,她娘家就在馬道口,金台路。去過金台路嗎?那陣兒是漫谷野地。

定:您媽的娘家在哪兒?

關:就這胡同。我這不是三條嗎,她娘家是二條。他們娘家姓賈,是旗人的一大戶,不少人。我見過我姥姥,我姥姥那時就八十多。我有幾個舅舅,我親舅舅不成,就是賣菜,賣點菜啊,賣點白薯啊。我孩子的二舅,他們這家就有錢,放印子的,就在朝陽門這一帶放賬。反正全都是一姓,那個哥哥好過,弟弟就不好過,他們不在一塊,不是一家子。

定:後來你們結婚也就不管什麼旗了?

關:不,不,家裡頭沒有那個,那個我全都不懂,說不上來。要說那陣兒西牆這兒不准擱東西,有這麼一塊板。有一口袋,裡面淨是人名。我也不懂,我也沒瞧見過。

定:那叫祖宗板子。注214您還聽說過這個?

關:老在那兒供的,這口袋裡頭,就一個一個的人名。「文化大革命」的時候就給毀了。我不在家,孩子他媽害怕,就劈了燒火了。

定:您父親後來活到多大歲數?

關聖力:我爺爺1951年死的,生我姐姐的時候我爺爺死的。

關:也得90多了吧。我哥哥也活90多歲。我大哥比我大20來歲吧。

關松山之妻(以下簡稱關妻)插話:不到20來歲。你那老姑姑才比你大20歲,你大哥比你也就大十來歲。

關:大十幾歲得大,我還有個二哥呢,我中途還有個姐姐。這倆人啊,沒解放就不見了。我二哥那陣兒是當國民黨,當兵走的,他不正經幹哪,也就跟我大爺似的,在外頭胡花胡掙。後來我姐姐出閣了,年頭多了就斷了關係了。

關妻:她嫁到東北是哪兒了。

定:怎麼嫁那麼老遠啊?

關:那是舊時候。她丈夫帶著上那邊去了,您說能不去嘛。

3.我父親好走會

關:像我父親那陣兒,他好走會注215,我父親好這個。那個社會村村有會,什麼會全有,分文會、武會。你就拿東嶽廟說吧,東嶽廟是3月開廟,開半個月,天天有會,全都是各行各業組織的,進龍會、傳香會、百紙會、百紙獻花會、百紙放生會,這全是文會,我父親是文會,是吹,也會吹笛子,也會吹嗩吶,也會吹管子。一提起來這桂二老爺子,是會的全都認得這桂二,天橋一帶全都認得。

定:他走會是喜歡玩,還是他做善事?

關:他一點兒不掙啊,反正就是好玩。一去無掛礙,去到那兒管吃管喝,愛幹什麼幹什麼。那時候的走會啊,我發現就跟現在這旅遊似的,這春季啊,組織一幫人旅遊去,老太太啊,化化緣,給點兒香錢,就跟著一塊兒走會。那陣兒呢,是各行各業全有組織,一年到頭算這賬有結餘了,這筆錢拿出來,幫會。你要是上妙峰山去四天,上潭柘寺去六天,上丫髻山也是四五天,坐大車。全都是人家組織會去的。你說這個三台山,三台山在南苑裡頭,三台山的會是四月二十八、九月十五這兩天,開兩天。注216他這明著是開兩天啊,可是您看四月二十八吧,他二十六就進去了,他得佈置工作啊,搭棚啊。那九月十五啊,八月下半個月就蹲那兒搞了。再說這個妙峰山,饅頭會、燃燈會、路燈會,你要上妙峰山,你一個子兒甭帶,你鞋壞了,半道兒有修鞋的;到飯時了,那有粥棚,你也甭叩頭,也甭作揖,你坐那兒就喝;遇著那饅頭會來了,他給饅頭。上妙峰山這叫走香,東嶽廟這個叫坐香,叫坐棚辦會,玉器行、花行、布行,花市的,做買賣的全都上這兒辦會來。全都是他們工會裡頭出這筆錢。辦會就得有人來,就跟咱們家辦事似的,頭頭、親戚上這兒來助威來了,助威他得帶點兒東西什麼的,得送點禮吧,這叫坐棚,在這兒辦會,不出去。現在你要畫上臉,穿上服裝,在馬路上練上了,這政府讓你練嗎?不讓練!那還叫什麼調香走會啊?

原先我父親就有這麼一檔子會,他組織的一檔子會,叫「樂善同音,中軍義堂」,中軍就是吹嗩吶,注217要是來了會裡面的人,帶了香紙給老佛爺燒香,他要給吹,他這一吹,這神耳一打,老佛爺就好像知道了,有人給我燒香啦。這叫「樂善同音,中軍義堂」,有這麼一會。大夥兒給捧的。

定:那得花多少錢啊?

關:那花不了多少錢啊。咱們組織這會的也不要錢,這走會的也不要錢,就全都是耗財買臉。注218你就用點兒錢,這叫錢糧,置兩個攏子,就是挑的那攏子,再置點兒旗子跟鈴鐺,插在上面一挑,嘩啷嘩啷走,哎,這就算一檔子會。

可是你這會得有大夥兒捧啊,這你得管飯。從打一起走,就得打知,吃知,謝知,這是必須的花錢的地方。就說咱們這個會,請一檔子秧歌,請一檔子中軍,一檔子大板,再請一大車板的,伙食板的,這一檔會全都得有。

定:大車板,伙食板是?

關:那走道得坐車啊,半道得打尖啊,得吃飯啊。這大板是什麼啊,這麼大個兒的大銅鑼,梆這麼厚,挎在這兒打,光光,他這不是打嗎,光光,中軍就吹,「日日日日」。有中軍就得有大板,這兩檔子會就並成一檔子了,走在一塊兒啦。中軍是倆喇叭,一個小鼓,還有一個察兒,這麼大個的,中間有一包,光光,打出來跟鍾似的。頭裡得有一拿旗子的。這大板兒啊,有八個的,有四個的,那是四象生八卦注219。我聽那大板兒都堂說過這事兒,什麼四象生八卦,什麼五行,也不知道是什麼東西,我也不懂。

別的文會要是有人幫會,他得有個響啊,也下帖子上這兒請這會來。會頭叫都管注220,管我父親叫桂都管,全都是桂子,桂都管。好比他上咱家來請這個「中軍」來了,「中軍義堂」,事前得打知,就好比3月28日東嶽廟要走會了,先上這家來告訴一聲,掛著響兒來,打著聲兒,光光光,到您這門兒,給您刷一個報子,就是貼大字報。這報子是黃紙,那帽子是藍的,捲成荷葉似的,底下是一個蓮花座,全都是紙畫的,貼在門口,這是給您打知了。

定:就是通知一聲的意思是吧?

關:對,他這一打呢,大伙就全聽見了,出來瞧熱鬧,就知道這老爺子愛走會,助善事,這叫打知。這還沒到三月二十八呢,打知的就給你這帖子,明兒是二月十五,咱上哪兒,北京王府飯店,到那兒吃一頓,這就是吃知。二十八走完了會,定個日子,這叫謝知。咱們到謝知的時候,這中軍,大板,是兩櫥桌點心,秧歌一櫥桌點心,伙食板一櫥桌點心,吃完了飯,一人一包。那陣兒的走會,就這個形式。反正一檔子會也挺費勁的,這裡面還得有賬房,買東西,人家送什麼東西,進什麼東西,全都得跟著。反正走這一檔子會也不容易呢,得佈置好多事兒。

丫髻山碑刻(定宜莊攝於2007年)

定:那個時候走會分不分旗人漢人?

關:那不分這個。

定:您跟著走過會嗎?

關:走啊!東大山,丫髻山,妙峰山,潭柘寺,戒台寺,三台山,這是上山。注221還有私下裡走會,就是不上那幾個大山,自個兒上哪兒燒香去,還願去。好比有一種居士,要認個師父,他花倆錢到廟裡頭燒香,他也請兩檔子會。那兒給他一個本,寫著他幾兒幾兒(即何時何日之意)入的廟,也就算是出家,這就是私下的。

我還認得一個小店的店掌櫃,叫宋祥貴。我為什麼認得他啊?他們家組織了一個綠豆會。他有錢哪,他那個會也挺闊的。從他們山廟這兒一清早走,上妙峰山,走到道上,哪兒遇上土地廟、龍王廟什麼的,茶房茶舍,全都獻上一盆綠豆,這叫綠豆會。他獻那個綠豆,那茶房拿綠豆熬了粥,再奉獻給大伙香客,捨啊,十方來十方去的意思。他組織的全都是天橋這兒賣布匹的、扛糧食的,還有天橋雜耍地的,這個。吃雜耍地知道嗎?天橋拉洋片的大金牙,什麼八大怪,唱京劇的小豐子,這陣兒叫文藝界,那陣兒就是雜耍,拉洋片的。這綠豆會啊,他單請一撥旗裝的秧歌,秧歌還分幾種,什麼地崩子,什麼高蹺,那叫秧歌。單請的中軍。他們那個會的會規裡頭單有他們那一套,他們得說得上來啊,怎麼個起因,這個。

我走過一個攢香會。這攢香會在哪兒呢?在石頭胡同。知道石頭胡同嗎?胭脂胡同,西珠市口,注222那個飯莊子叫什麼園?賣烤饅頭那個,豐澤園。豐澤園的西邊就是石頭胡同。一個謝太太,一個白太太,還有一個太太姓什麼,這三個老太太發起的,全都是八大胡同,知道這個八大胡同嗎?就是妓院,全都是那個妓女,姑娘,都是一等、二等,不是那下等的,全有錢。這白太太跟這謝太太,就是那個妓女的媽媽,(每人)手裡頭都有幾十個姑娘。她這會就大啦,上丫髻山,就是去6天。篷車瞅見過嗎?就是馬拉的,一篷車裡倆姑娘,搭一個老太太,最多不超過3人,就這篷車足夠有四五十輛,頭裡有鹵子、旗子,兩人抬的,一人挑的,有這個大板,這叫神耳,打得光、光,有這個鐘吹,就是儀仗。這一早兒走,你看著有八九點鐘的時候,順她那兒就開始,從這個門框胡同、胭脂胡同、石虎胡同,順那兒一走就珠市口,一直走著奔前門大街,進前門,奔東直門,到大成莊那一站,今兒就不走了。到大成莊,就不走了。有一個頂香的姓謝,叫謝寬。合著謝太太這攢香會,跟他那個會摻在一塊兒,這會又大了。

這個謝寬哪,是個廚子,男的。他頂著大仙姑給人瞧病,這當地什麼大成莊,小成莊,酒仙橋,這一帶全都上他那兒瞧病去。好比要給你瞧病吧,他就得燒一炷香,那大仙姑得附他的體,會唱的他唱兩句,不會唱的他就說:你啊趕緊回去,你到家沖東南走十步,燒點兒紙,我再給你點兒藥,哎,就瞅好了這病。那時候醫院少,一般老百姓全這麼瞧。你瞧病瞧好了,你就得上他這兒還願來,給他提摟點兒點心,再給點兒錢。他就告訴你啦:咱們四月初幾要上妙峰山,你去不去?去,你來了不能白手來啊,得帶點兒錢啦,衣物等東西。到了那天,他那兒預備預備,就跟辦事似的,一搭棚,大敞車。當地的老百姓連男帶女的,四五個人坐一輛大車,中軍有兩輛大車,打神耳的也有兩輛大車。等要調香走會的時候就全都下車,大車在後面跟著,他們一邊走一邊打一邊吹,走。合著這香客,這就叫香客了,全都跟在後面拿著旗子。走到大成莊,在他那兒住一宿。第二天從大成莊走,就到楊各莊,那叫京東頭一陣。在楊各莊這兒又住一天,第二天順楊各莊就到丫髻山了。在丫髻山那兒住兩天。

丫髻山今景(定宜莊攝於2007年)

定:那麼多人哪有地兒住啊?

關:全都搭席棚,這道上全都有席棚,有茶棚,有小廟子,就是村裡的土地廟、龍王廟,這全都接待香客啊。你這兒只要有一個小佛樓,到這個日子,全都預備點兒茶水,給大夥兒喝,他們半道還捨粥呢。不是照這陣兒似的,什麼沒有。這樣,一天到晚,這個道上全都是走會的香客,全都是自發的。各行老百姓全都是自發。燒完了香,這再回來。

定:您父親太愛玩了。

關:對,他就耗財買臉,不掙錢就干。就不掙錢,助善。就白吃頓飯,不掙錢,是這個。人一般那窮人啊,也有作善的啊。一身一口的,家裡沒有負擔的,就拉洋車,他這也走會,他這洋車不拉了,他到那兒先混兩頓飯。就說是高蹺,耍獅子呀,要說你這窮人淨走會也不掙錢,你還有這工夫走會去,你能說他是窮人嗎?這不知道底細的說他不是窮人,知道底細的他家那擺豆汁攤兒,他媳婦看著呢,他不擺攤兒家裡沒轍,就這麼個結算。

定:您父親說是擺攤,一年也擺不了幾天。

關:他淨走會去。

定:您哥哥也去走會嗎?

關:他不走會。家全走會,就甭張嘴了,甭吃了。我哥哥在家擺攤,跟我媽。

定:那都得靠您母親在家操持著?

關:啊,對,對。我母親還成,反正料理這家務這事成。你要是拉出去練兩天,她那兒不擺攤,我爸也走不了會了。家庭婦女啊,也不嫌寒磣反正是,那陣兒哪有婦女做買賣的。那老年人啊,腦筋全死。

定:就是您母親做,別的婦女都不做?

關:別的婦女哪兒有幹活的,沒有,全都是男的。你看擺攤也挺難的呢,囤豆汁兒去。現在這兒有一個新中街,那地面叫什麼地面?保利大廈的北邊,有兩個豆汁兒房,就那亞細亞煤油的油桶,我哥哥要挑起來一挑,兩滿桶,我媽那就是兩半桶。後來我長成了,我也挑過。

定:您父親不挑?

關:他要沒事他挑,我哥哥挑。再以後就不擺攤了,在家做點手工活什麼,糊火柴盒。反正也不能說挨餓啊,也不能說有出息,就這麼個。

定:糊火柴盒也主要是您母親吧?

關:啊對。我爸爸要是掙了錢還不交家呢。你要說家裡面有困難了,讓你拿出倆錢換二斤棒子面,這不成。你要說是走會去,讓你再拿出幾塊錢來,這成。

定:您父親在家這麼厲害?

關:也不厲害,就是他說了算。

4.粥廠和福音堂

關:那時候有這麼一種福音堂,馬可福音,基督教的,打著鼓,吹著號,勸咱們老百姓,讓你隨他這教。那時候北京就有「耶穌廟,瞎胡鬧,不為信教為的是這六塊北洋造」。怎麼有這個口頭語啊?就說他這個瞎胡鬧。你要是信了他這教啊,他給你找事兒(找工作之意),遛馬啊,幹什麼苦力活啊,給你一月6塊錢,6塊洋錢啊。那陣兒咱中國警察才掙三塊五,一個月!這洋錢有三種,一種是袁世凱的大腦袋,一種是孫文孫中山的大腦袋,還有一種是宣統元年的洋錢,這洋錢最古老了,比大頭要早,銀子也好,銀子一吹就「日日日」地響。咱中國政府沒有給老百姓找事兒的,找了事他也不正經干。

定:那信教的多嗎?

關:也不少啊,你一信,你就有保障了。他們鬧的什麼事兒?東嶽廟初一、十五開廟,他上廟裡頭去,咚咚咚吹喇叭:「勸你勸你,老和尚」,那陣兒我小時候,不懂什麼叫「勸你老和尚」,敢情是「勸你啊老和少!」這福音堂到每年臘月,那陣兒不叫聖誕節,叫耶穌生日,你只要是上這個福音堂,到那兒聽他講去,哎,一家兒給一份雜拌兒,全發。還開粥廠,打粥,給這窮人一人一份,就是不隨他的,也給。

定:您參加過嗎?

關:去過啊,我小時候我母親就帶著我去呀,抱著我,那就能領兩份,你要一個人去就一份啊。早起進門上那兒領粥去,進門那兒先發你一牌,裡頭的院子全搭那木頭架子,留這麼一塊人過的地,排著往裡走,從那口出去,給他這牌,兩邊站著倆人。一過,光,這麼一鏟子,擱裡面,一小盆。那大木桶全這麼大個兒,那木鏟子有這麼寬,他那粥就是小米啊,不是像咱家熬的這粥似的,跟米飯似的,稠的,也不知是怎麼熬的。他就這麼拿鏟子一舀,光,一份。回家買一個大子兒蘿蔔乾,就著吃了。你要是家裡富裕點的,買一包黑糖,這一頓早飯就拿過去了。好吃著呢!晚上還有一頓呢,是這救世軍的。咱們政府(辦的粥廠)就是早上一頓,救世軍的是兩頓。

關妻:就這海福寺,外頭就有一個粥廠。

關:這朝外七條還有一個粥廠,七條粥廠。這兒還有一個,是救世軍的,暖棚。你在外邊游動這麼一天了,甭管你掙錢沒掙錢,就是沒有家的,沒有地方住宿的人,晚巴晌兒到那兒喝一份粥,就在那兒睡了,這叫暖棚。什麼數來寶的啊,什麼在大街上要飯的,外來的這個流商啊,他就全都住這暖棚。

定:您信那教了嗎?

關:哦,不成,我就信那個佛教(笑)。從根兒就信這佛教,我信釋迦牟尼。

定:您信佛教是從您父親開始的?

關:對啊,他去走會的時候,他那陣兒就信佛教。我們家裡都信佛。

舊日北京關帝廟粥廠注223

5.在東嶽廟出家

關:北京城在袁世凱、孫中山以後,旗人就見少了。怎麼著把辮子全都給削了,是帶辮子的全都是旗人多。

定:您梳過辮子嗎?

關:梳過,沒梳過哪兒成啊,我在東嶽廟出過家啊。

定:您怎麼去的東嶽廟出家啊?

關:那陣兒的出家人沒有好人,好孩子不送廟啊。沒有說家裡頭這孩子挺好的,給他送廟裡去吧,那還嫌喪氣呢。那時候也有醫院,就是私人大夫,瞧不好,算了命吧,來個瞎子給您算卦,你許的願,許到廟裡吧,好了,就得還願。我小時候因為什麼去的東嶽廟啊?我小時候也就這麼高吧,姐姐帶著我打粥去,走到這個元老胡同北口,那陣兒剛修這七條粥廠,走到半道有一賣粥的,賣粳米粥,早上賣這個焦圈,馬蹄燒餅,這頭是砂鍋啊,熬著那粳米粥。我正走著,有個小姑娘端著這粳米粥,整個全撒我脖子上了,就給我燙死了。

定:哦,燙暈過去啦。

關:啊,到現在還有這個疤呢。到家以後,反正是有點兒氣兒,也不死,也不活,就在地下躺著。那陣兒沒有這大醫院,找這老中醫也瞧不好。怎麼辦,後來一來二去,就說找瞎子算命,嘩啦嘩啦求籤,這瞎子就告訴說啊,這孩子命硬,簽上寫著是出家好,得給他跳個門檻,找個命硬的乾媽求。那陣兒我爸爸不是在大街擺攤嗎,和我媽。朝陽門外有八家大磚窯,這八家窯上的柴火啊,全歸一姓鄭的老頭子,鄭二,他管供。他名字叫鄭通,在三里屯住,上大街離這兒不遠,他就跟我爸爸在這豆汁兒攤,喝豆汁兒說話。我父親說這孩子在廟裡許願了,鄭二說那你讓這廟裡當家的收下不得了嗎,我爸說跟人家說不上話兒,鄭二說這當家的是我侄兒,你讓他給送去不完了嗎。後來我就認鄭二這老頭的侄兒當師父了。

定:那您找乾媽了嗎?

關:找了。這乾媽得要一個越窮越好的,找了這麼一個,叫金乾媽,就在廟頭裡要飯的那個。東嶽廟初一、十五開廟啊,她就在廟頭裡:「大姑姑您給倆,大爺您賞倆。」您要是上廟燒香,拿著兩股香,那陣兒一封是五股,兩封是十股,您上子孫殿啦,還是上財神殿啦,她把您這香搶過來給您拿著,她在頭裡帶著,上廟裡給燒了,這叫抱香。人家燒完香,給她點兒錢,這金乾媽就幹這個,我認的就是這金乾媽。

定:你們原來認得她嗎?

關:原來知道啊,我媽在這廟頭擺攤,怎麼會不認得這要飯的?這金乾媽外頭是要飯,她那家裡頭也不是挺難過。後來跟這金乾媽年年全都有來往。她的孩子我就不認得啦。

我進廟的時候不到11歲吧,就是當那個老道。我爸爸也請幾檔子會,就跟聘姑娘似的,敲著,打著,給送到廟裡頭去。親戚也來,送兩雙鞋、襪子,拿著香。後來我就好了,你看這事兒。

定:那您在這道觀裡頭每天幹什麼?學著唸經?

關:那陣兒就是學唸經,現在也全忘了。這啊,我出來也就有13歲了吧。出來就因為咱們家窮。那陣兒是狗眼看人低,你要是有錢,那是能耐,怎麼全能,怎麼全吃香。咱家擺攤,對他就影響不好。也搭著孩子鬧啊,裡邊師兄弟,我跟他兩人打架鬧著玩,正吃午飯的時候,在廚房這兒打起來,弄著麵湯,他燙著我,我燙著他。這師父說你們倆先回家待些日子去吧,就因為這個,就出來了,那孩子也出來了。那孩子後來又回去了。我沒回去是怎麼回事兒啊?我個兒高,當吹鼓手得穿那身衣裳,我能穿得起來,能穿起來就能掙錢啦,咱也甭回去了。廟門口有剃頭的,給他叫過去,把頭就算剃了,買幾股香到大殿裡燒個香,就回來了,不去了。

6.當吹鼓手

定:您打小兒念過書嗎?

關:我念過,念過私學,人之初,趙錢孫李。那陣兒哪兒有學校啊,就是這私房裡頭,找個老師就教這個小孩。那陣兒我笨,可是也念了有四五年吧,要擱這會兒也是中學生,是不是。現在全都就飯吃了。

定:您還笨?您會的,別人都不會。

關:我這是傻奸傻奸的。好事記不住,壞事都給記住了。

定:您打小兒也跟您父親學了好多本事吧?

關:我就是學吹,吹喇叭。後來我也就是幹這個。我這兒合著也就是沒師傅,就算半路出山,從小沒得干,小時候就是長身子高,能穿得了這衣裳,出去能賺點錢,拿家來能吃飯,慢慢一點一點把我給帶出來。這衣裳就跟那唱戲的戲裝似的,藍的。結婚的上面有喜字兒。死人的裡頭是蟠龍,全都是畫的,穗子裡有白點兒,你能穿得起這衣裳來,就能掙錢……這吹呢,也得分幾種吹法。

定:您主要吹什麼呀?

關:我這個呢,得分什麼事兒,要是死人吧,就吹那叫「哭皇篇兒」,要娶媳婦吧,得吹那「喜沖沖」。您要好熱鬧,那會兒時興這個,咱這兒的姑娘給人家了,人家來了,上這兒娶媳婦來啦,您把門關上不讓人進來,這會兒外頭吹鼓手就得吹,吹完了,人家說您開門吧,我們接新人來了,這裡面的人哪,說你給打一個「麻豆腐大咕嘟」,他點這曲子,這外頭就得打,又點一個「趙匡胤打棗兒」,要一桿子一桿子的,外頭又得打,他點什麼,這吹鼓手就得打。他還單給點兒錢。

定:那時候差不多人都知道這些曲子叫什麼?

關:對,對,老一套,民間裡頭全流傳有這個,全知道這個。要是死人,您不能給吹得歡天喜地,就得吹得幽幽怨怨的。

定:那給旗人吹的和給漢人吹的一樣麼?

關:這全都一樣,反正這個做派不一樣。先說結婚娶媳婦吧,那時候叫滿漢執事。你要是窮人就雇一台轎,就這一台八抬轎子,十六個吹鼓手。要是旗人家結婚,娶媳婦,頭裡得有四個宮燈,就是現在大飯莊用的那種,不是氣死風,天安門城樓上掛的那大紅燈籠,大圓的,那叫氣死風。要是有錢的主兒,這也得分好幾等呢,就說這不太有錢的,您說沒錢,他家裡吃喝又不著急,您說有錢吧,在旗人上頭那一層又沒能耐的,就雇十六個燈,十六個響去,叫牛筋泡子,跟氣死風差不多,是牛筋的,上面有雙喜字兒,裡面點著蠟,讓一個小孩拱起來打著。頭裡有旗子,領著道兒,後面吹鼓手給吹吹打打。那更講究的,十六台嫁妝就得三十二響去,兩人搭一台。要是娘家陪的是十六台,趕明兒男家的這頭雇的轎子就得二十四個人吹去!有八面這麼大的大鼓,那陣兒叫挎鼓,花脖兒挎鼓,頭裡還有倆喇嘛吹的那號,後面就是樂器了,就是笙竹管笛了,全穿著那花衣裳,這是有錢的。要有二十四個響器,就得有二十四個燈,三十二響器,就得三十二個燈。這是有錢的主。您看咱們城裡頭金魚胡同的那中堂,注224禮士胡同的世中堂,全都了不得,梳劉家、喬家、佟半朝、郎一窩,這全都是皇上家的大官啊。佟半朝他這府我就不知道了。反正有窮的,也有闊的。

定:那有錢的,沒錢的,還有那中不溜兒的,吹鼓手吹的曲調都一樣嗎?

關:一樣。

定:是不是就固定的那些曲子?

關:那可多了。反正這邊死人了吹的,這個我也懂,那邊進姑娘娶媳婦吹的,這個我也懂,那邊死人找那個和尚吹的音樂,哎,我也懂。

關聖力:智化寺整理這京音樂注225的時候,是我父親一直幫著弄的,他全都記在腦子裡。那個×××,他還不如我父親,但那人會說,他就留在智化寺了。

關:我在智化寺的時候,有幾個小徒弟,是從固安縣借來的。有這麼一年,馬駒橋,注226他們農村裡頭,生產隊有這麼一撥音樂,他們叫音樂會,那年上這兒來。他那是民間音樂,智化寺也是民間音樂,他(固安縣)那是老百姓的民間音樂,他(智化寺)那是佛教的民間音樂。他上這兒來,就跟到這兒比武似的,你聽聽我們這兒音樂,你聽聽我們這兒音樂。那陣兒有我,還有幾個老的,有4個人。人家來了就吹,我們這兒也吹吧,我帶著小和尚吹。吹的都是這麼大的小管,曲子也全都是這曲子,可是智化寺吹這個規矩,聽著優雅,他沒這個規矩,他這透著野。

後來他這兒有一年輕的,30來歲,他說關老師我吹這個,您聽聽這怎麼樣,他拿過這麼大的大管吹。我說我就使你這管子,還吹你這曲子,我也給你吹一回,讓他們大夥兒聽聽,他說那好。我拿他的大管子吹一回,他說還是您吹得好。我說咱們這普遍使小管子吹京音樂,你吹大管子,你就不能按這京音樂的口風吹,你得改成大管味兒,吹出河北省的味兒來。

定:就是說佛教的那一套音樂您也會?

關:也會。我到了戲園子,戲園子這些我也會,不單也會,這京劇的您得會京劇的,昆曲的您得會昆曲的,評劇的您得會評劇的。反正我全都懂。

定:您怎麼學得這麼好呢?因為是門裡學的?

關:其實也是在乎自個兒的靈氣吧。

和尚廟裡頭分這個禪的、樂的,分這麼兩種。禪的就是光會唸經,不會吹音樂。您像現在這廣濟寺、廣化寺,這全都是禪的。上二條橋的東口,路拐頭,有一關帝廟,這個關帝廟就是樂的,音樂門。這個丁字街,那兒不是有一個教堂嗎,教堂的北邊有一個椿樹胡同,裡頭有一個嵩祝寺,這南小街上有一個雙碑大院,還有智化寺、崇聖寺,這全都是音樂門的。會吹音樂,不是淨會念。

定:和尚廟有禪的,樂的,那道教呢?道教哪個是音樂門的,哪個不是?

關:東嶽廟就是音樂門。現在他不弄啊,他拿著這事不注重。他沒發展起來,這合算就改成禪的了,它這根本是音樂的。白雲觀是禪的,白雲觀跟東嶽廟不一樣,白雲觀全都是游僧。他從這兒一過,扛著鋪蓋卷,今兒沒地兒住了,可以上他那兒去。東嶽廟這個不是,他就跟咱們居家過日子似的,兒媳婦有兒子,有孫子,是一家人。

定:您是說白雲觀那兒可以掛單,東嶽廟不可以掛單。

關:嗯,其實東嶽廟你要去也成,吃頓飯也成。可是跟他那性質不一樣。這行當裡頭啊,全有派系,這派性還大,您說您會不成,您不給他蒙住了,您在這一組織裡頭您混不下去。你看我會和尚的音樂,我這一吹出來他弄不了,你在這裡才站得住腳。這裡有一種派性。

這東嶽廟二次修理好了,他找我,就跟我打聽這事,一年開兩天廟會吧,他從外頭找的這個,還讓我去瞧去。我一瞅,我說這不是那麼回事,不是您這道教的事兒,你既然要弄就得弄對了,讓人一瞅,這不錯,這是老道的音樂,這才成啊。

娶媳婦兒的 1939年注227

吹鼓手(白色) 1939年注227

7.依著和尚廟掙錢

關:你看過去街上拉洋車的,有掙錢的,有不掙錢的,他要是就坐這兒跟人聊天,下棋,他這到晚上他也拉不上人。這要是老活動著,別的道我不認得,我就拉東四到朝陽門,5個子兒,再從朝陽門到東四,又5個子兒,要是有這個你就拉,你這不是也能掙點錢嘛。

定:您還拉過洋車?

關:那怎麼沒幹過,沒事可不就幹這個嘛。以前我不能幹的時候,我母親擺攤,以後我能幹了我就拉洋車,當瓦匠,做瓦匠活。那陣兒多大啊,十幾歲。

定:一天能拉幾趟?

關:反正有就拉,四五趟吧。我這拉洋車是怎麼回事兒?就好像票活似的。你是真正拉洋車的,你累了,你的車在那兒擱著,「我拉一趟嗨」,這兒正有個僱車的,我就拉。

定:然後您掙5個子兒,給他兩個子兒,您留仨,是麼?

關:他不要。那陣兒的車份啊,今兒你掙了錢了,你給掌櫃的5個子兒,你沒掙錢,告訴說「掌櫃的我今兒沒掙」「明兒個再說」,這個。不是像現在先交兩千塊錢,才能出車。他拉一天了,他累了,在那兒歇著呢,我說我拉一趟,拉一趟就拉一趟吧,那陣兒人都不錯,都是20來歲。我拉兩趟就能掙10個子兒。

定:那時候一天過日子,需要多少個子兒?

關:過日子,那陣兒的錢,有一毛錢,基本就能過了。

定:5個大子兒,是多少錢?

關:5分。5分就好像手裡有錢了似的。那陣兒那小孩,這麼大點兒小孩,也掙錢。那時候死人,打著那幡兒,使那竹籤,使那紙裹的這花柳,一個一個的,那小孩打這個也掙錢,能掙兩個大子兒呢。

關聖力:他幹的事兒挺多的,還讓國民黨抓過兵。後來自個兒從瀋陽是錦州哪兒跑回來了,沒干跑回來了。我推算是在解放戰爭的時候,不是日本抓的,是國民黨抓的。

關:我現在都鬧不清是國民黨是日本抓的。

定:您父親那時候還在嗎?

關:在。那陣兒我就當和尚了。我父親活的時候,我當和尚呢。

定:您什麼時候又跑去當和尚去了?

關:虎坊橋東面,蠟燭芯兒西頭那兒有一個天仙庵廟,我在那兒當了幾年和尚,得有四五年吧。就給這老百姓家裡頭放焰口,唸經。那陣兒還沒解放,我記得飯館子還有女招待呢,我有30上下歲吧,結婚了,我戶口挪那兒去了,這廟裡頭不挪戶口他不要,那和尚也王道著呢。遷那兒也行,他那兒天天有事啊。

定:您為什麼會跑到那兒當和尚去呢?

關:那就不是正式出家了,就是依著這和尚掙錢。那掙錢掙得多啊。要說這和尚廟裡頭也分幾種,這叫子孫院兒,小廟子,就好像窮點兒似的,收徒弟啊,就好像當家的收兒子似的,當家的死了,這徒弟能續上這廟,這是子孫院兒。你要是長春廟就不成了,要是這當家的死了,這得僧錄司派,現在就說是佛教協會再派和尚當家,把你這徒弟轟出去,這叫長春廟。這合著天仙庵這小廟窮,這兒的香火少,那怎麼辦呢,他就聚一撥和尚,應這個民間的喪事,誰家死人什麼的,就給人家唸經,放焰口。這能掙不少錢。

定:您到那兒現學唸經?

關:慢慢就帶出來了,甭學,您要吹的經什麼的,我全會。可是念的那咒子就不會了。不會呢,天天有事兒,天天有事兒,慢慢熏就熏會了。你像那個廟唸經啊,跟廣濟寺的和尚唸經又不一樣了。廣濟寺的和尚唸經,念的什麼呢,他念的是修身養性、成佛做祖,脫離紅塵。他(小廟)那個念的經是什麼呢,就是度亡。還單有這麼一套經,念的讓您就像是聽戲似的,和尚戲,一月換一撥,哎,這個。

定:那您後來咋又不當了?

關:後來我這家裡頭,我大哥活著的時候啊,就不做買賣了,有死人的也上這兒來找他(辦喪事)啊,他也應啊。可是我大哥他不會吹,吹出去人也不愛聽,他就會眼巴前兒呀,給找個人什麼的倒成,他就幹這個。這不,他這家裡掰不開,就趕緊給我那兒打電話,我就得回家,反正吹什麼我不能說好,全湊合。

8.「耗財買臉」 的摔跤手

定(問關):我聽關聖力說,您父親還是您爺爺那時候還會摔跤是吧?

關妻:他就會,他就會摔跤。原來有一個畫兒,就是摔跤的。「文化大革命」的時候我不在家,我出去幹活去了,讓孩子都給毀了,燒了。要留到這會兒合適了。

關:在皇上頭裡(面前)摔跤啊,得說是頭等撲戶,二等撲戶,三等撲戶,這三種人全都摔得好。注228皇上一上朝,這三種人就在殿頭裡站著。他那意思就是要有外來侵略者啊,危險人物啊,要上殿,只可老老實實給皇上磕頭,你只要有一點兒行動,他過去手一揪,就給摁那兒。

定:你們家的人祖上是幾等?

關:我祖上不是摔跤的。後來我在解放的時候,跟著這個摔跤的學過。不是有天橋撂地的寶三,您聽說過嗎?天橋撂地的寶三,沈三,張傻子,注229這全都是摔跤的頭兒,那全都在旗啊。

定:都是撲戶嗎?

關:不是。那是什麼,也都是窮的,沒轍啊,沒有工作,只有幹這個啊。所有撂地的藝人,家裡全是沒有多大的產業,沒有多大的收入,全都是街面上的窮人,上這兒去賣藝。也有外來的,唱西河大鼓的王艷芬、王艷蓉,唱河南墜子的,叫什麼,這人多啦,全都是外來的。河南的多。

定:西河大鼓是河南的,唱京韻大鼓的就不是河南的吧?

關:京韻啊,也是哪兒的人全都有。這叫跑碼頭。你看我要會吹會拉,帶著人,走咱們上哪兒,天津吧,到那兒混不下日子再回來,混下去,也就在那兒定下來了。

定:你們那時候常去天橋那邊嗎?

關:也不一定常去,天橋那兒是雜耍地,哪兒的人全有。咱這邊旗人多啊,清朝摔跤的都是旗人。這日壇以前熱鬧著呢,幹什麼全有,跟天橋似的。一清早啊,有菜市。到下午,這個雜耍場什麼的,就全都有了。

定:您說的是什麼時候啊?

關:沒解放呢,解放以後也這麼樣熱鬧。合著我就上那兒去幫場子去,摔跤。這幫場就跟唱京劇的票友似的,幫幫唱,不要錢。

定:這跤怎麼幫著摔啊?

關:咱們拿著寶三說吧,我是寶三,我在這兒撂場子,我帶著一幫底下的人,有大夥計,有二夥計,有小夥計,我是幫場的。咱這一幫在這兒撂地。摔三下跤就得要錢,大伙得扔點兒錢。有外來摔跤的,全都得先摔過我去。要把我給摔了,就得清場子,這場子就不能在這兒撂啦。要來個外人啊,他(寶三的人)得跟觀眾說,這是關爺,我不是姓關嘛,關爺今兒上這兒來幫幫忙,哥兒幾個,小哥幾個玩玩,大家捧捧場。然後派小夥計跟我摔,摔完了三下,要再摔,他就得派二夥計了,二夥計比小夥計摔得又棒又好。這樣,我是幫場的,你是掙錢的,他不能把我給摔了,他才能要回些錢來呢。我不能夠老摔啊,他手底下有五六個人,頂多我就摔上三場,且到不了摔跤的頭兒,寶三那兒呢。人家瞧摔跤的啊,也跟這個球迷一樣,你摔得熊啊,人不樂意瞧,不給錢。

後來我在朝陽門外幫場子。朝陽門外摔跤哪兒來的?西單,西單有一個叫「趙四皇上」。在這個西單遊藝社,當夥計賣票。他姓趙,叫趙四,是清真教人,回民。擱在這摔跤裡頭,比起寶三,沈三,張傻子,他不算太好。可是他這老師好,他老師是站殿的二等撲戶。他姓什麼來著,這在嘴邊就說不上來了。

定:那時的人是不是特喜歡玩這個啊?

關:是啊,西單遊藝社後面也是一片雜耍地,什麼拉洋片的,唱大鼓的全有。東安市場也有這麼一個雜耍點兒,有一個跤場,他師傅叫熊什麼,熊德山,是在東安市場撂場子。這全都是二十來歲在一塊兒摔啊。幫場的也是滿世界全去,到那兒人家也是拿我們眾星捧月啊,給沏好茶,這位關爺哪兒來的,朝陽門外來的。今天在這兒讓人家給捧場,給大伙瞅瞅,人家怎麼摔,朝陽門外人家有一套。這樣,他把這錢就掙下來了。

定:掙下錢了不給您?

關:不給,這是耗財買臉啊,好這個名,耗財買臉,就是這麼個意思。你越摔得好,朋友越多呀,有這麼一句話:「跤好朋友多」啊。那陣兒朝陽門外沒有不認得我的。

定:我聽聖力說了,說您那陣兒特有名。

關:那摔跤場他們掙錢的摔不過我,那陣兒我身體又好,歲數也相當。

定:您怎麼學的這個呢?

關:那陣兒反正20來歲,沒事早晨全都練這個,玩呢。這日壇、土城全都練這個玩。起一黑早的,就上日壇底下練去,摔跤的,幹什麼的全有。到(早晨)六七點鐘了,就上人市上,找飯轍去了。人市是什麼?有雇拉排子車的啊,抬槓的啊,瓦匠啊,抹牆的啊,幹什麼的全有。這一天找回飯轍了,晚上吃完晚飯,誰家院子寬敞,有這跤場,這小伙子們就全去了,又上這兒玩去了。要不我們那陣兒的人懶啊,全都是吃飽了就得。

定:多瀟灑啊,第二天再找第二天的飯轍。

關:那陣兒的人就這樣。

定:您說的這個,您有師傅嗎?

關:有啊,我那摔跤的師傅叫金二,滿族人,他是黃帶子,跟皇上是本家,三等撲戶。您一打聽小金二,小矮個,他跟我爸爸也認得,管我爸爸叫二哥:「二哥,趕明兒這侄子就歸我了啊,我教他。」您看我住的現在芳草地這地方,有一個大力神鄭四,還一個姓金,可是叫博二,這全都是三等撲戶,摔跤摔得好的。

定:他後來不在皇宮裡了,他幹啥啊?

關:先是站殿,吃這皇上家的口糧啊。後來吃徒弟啊。他歲數大了,有些好摔跤的這小伙子們,請他吃頓飯,那算什麼啊,那陣兒有一毛錢就全吃飯了。這博二他什麼全不幹,住家不知道在哪兒。他兒子在咱南營房拉洋車。他也歲數大了,我小的那時候他鬍子就這麼長了。這大力神鄭四,在天橋沈三那場子給他掃地,他們大伙分錢的時候,給他分出一份來。是這路人後來全都是窮死了,什麼全都不幹哪,沒有說我去找個正式工作的,那陣兒工作也沒有。

定(問關妻):大媽您見過大爺練嗎?

關妻:見過。

定:摔跤有好多種,您說的這摔跤跟現在的摔跤一樣嗎?

關:他們這是北京的傳統摔跤,給推出圈就算贏。

定:你們摔的呢?

關:得把這人耍起來,啪一下摔在地下,躺在地上就被人摁住了。現在都改成這樣啦,這現在得把他摁住,不讓他起來,他再掙扎起來,我也不明白這怎麼算輸贏。這古典摔跤啊,就是兩人一搭上了,甭管是怎麼躺下的,躺下了就不能再壓著人家啦,上頭那個就算贏了。

定:你們摔跤是靠什麼?靠使絆兒啊?

關:靠使絆兒。一個是走好步,一個是上面得有手。怎麼叫手啊,就是揪住哪個地方,什麼袖頭,領片,腰帶那甭說啦,開衩的這兒,你要揪住這兒,你要走對了步,這人才能躺下來。這走步到不了,手到不了,這人也不躺下,不好躺下著呢,誰全都憋著贏,知道嗎?

定:那這種摔跤主要是靠腿勁還是腰勁?

關:哪兒的勁都得有啊。摔跤這功夫,你看這練八卦(掌),練太極拳,跟摔跤這功夫就不一樣啦。摔跤講究抖麻辮子,抖鐵鏈子,練大棒子,二棒子。這麼寬的木頭,這麼粗,這麼長,這叫大棒子,這二棒子有這麼長,這麼寬。

定:哦,二棒子是短粗,大棒子是細長。

關:你要練二棒子就是兩手這麼擰,這地方就起來啦,這麼擰。注230練抖麻辮子,抖鐵鏈子,這都是騎馬蹲襠式,站好了,拿著這個鐵鏈子,砰,得給鐵鏈子抖出火星來。這全都是摔跤的功夫。要怎麼說這也有手呢,你這步跟對方的步走對了,這一對,這就叫倒口袋,這個絆兒就使上了。這腳步也走對了,那一大步,那人就躺下去了。就是那功夫。還練這城磚,把這城磚摳一個跟鎖子似的。這叫擲子,注231比城磚小一塊,砌牆的磚,這練啊,得扔出花兒來。

定:怎麼叫扔出花來?

關:也是這騎馬蹲襠式啊,你得走步,自個兒圍著這圓圈走步,好像兩人摔跤似的。走好了步,這手拿對頭了,他再拿這擲子往外一扔,那邊的人就得接著,把這鎖子的鎖當面給拿住,這叫扔擲子。原先我家有一大石頭鎖,40多斤呢。

那陣兒考偵緝隊,不考語文、地理,考摔跤,第一注重你的,就是摔跤摔得好,最重視這玩意兒。日本時候啊,京西有一個門頭村,這兒有一個土匪,這土匪心狠手毒啊,在這四郊作案作多了。那時候不是分東郊、西郊、南郊、北郊麼,全有這案子。這土匪有兩桿槍。房東就報告給官家了。三間新房,他(土匪)住的是東裡間,房東說你們要是去,到晚上什麼什麼鐘點去,我只管開邊門,東門我就不管了。偵緝隊有一個叫李鴻泰的,是朝陽區的人,就代表咱東郊去了。他這個摔跤比槍還快,人家把門一開,這屋門要一響,人就得到土匪跟前,就得這麼快。也甭往細了說,這李鴻泰過去,就給這土匪摁在那兒啦。他要沒這功夫,他到不了那兒,講究的是摔快跤,快啊。門頭村在海澱那頭,快到西郊飛機場了。這都是老事兒啦。

9.婚姻和家庭

定:你們小時候常去東嶽廟嗎?

關妻:常去。

定:我聽說那時候不讓小孩去,是嗎?

關妻:怕小孩害怕。

定:那沒結婚的姑娘是不是也不讓去啊?

關:沒有,那陣兒東嶽廟還有一個月下老殿呢,這月下老兒就是給搭橋牽線的,哪能不讓姑娘去啊。

定:你們二老那時候是不是也在那兒讓月下老牽的線啊?

關:我這事是父母包辦,不要不成,也得虧這樣,要是照這陣兒似的自由結婚虧就大了。這裡還有一段歷史,我們街坊這兒有一個胡大姐,她管我媽叫二大媽。這胡大姐她男人啊,是北京保安隊第幾大隊的隊長,駐東嶽廟,我媽跟我哥在廟裡擺攤,跟這隊長什麼的全認得,這胡大姐給我說一對象,機場那邊天竺那兒,有一個地方叫黑橋,這黑橋有一個惡霸地主,姓宋,這宋家是老兩口,就這麼一姑娘。這隊長托胡大姐給我說,讓我上他們家去,跟那姑娘結婚,那陣兒我沒事啊,在這警察隊裡頭給我補一個名字,就住在黑橋,住在宋家。這宋家有錢啊,沒錢他不能養活這一班的警察隊,這警察隊在他家住一個班呢,在他家吃。這要成了,我這「文化大革命」……

定:還等到「文化大革命」?土改就給您鎮壓了。

關:得虧我媽沒讓去。我媽說搞對象,這媳婦在他們家不成。得虧那個沒弄成。那姑娘,那陣兒就燙著大飛機頭,好傢伙,沒解放的時候。

定:您媽還挺英明的。

關:她成天在街上擺攤做買賣。她就說娶媳婦就得娶到我家來,不能讓我們孩子上那家去,你就是給他在那兒補一名字也不成。這麼樣沒成,吹了。

定:那您現在的老伴是誰給介紹的?

關:她啊,她姐姐,非要把她給我不可。她姐姐是我姑家嫂子。

關妻:就是親套親。他大大是我姐姐的姑婆,他太太是我大姐的姑太太婆。

關:我大媽的侄兒媳婦是她姐姐,我大媽的內侄媳婦是我愛人的姐姐,反正勾著點兒親。要不然哪兒能要她啊。

定:她們在旗嗎?

關:她不在旗,可是她姐姐她們家在旗。她們家那陣兒就說是農村人了,現在不是農村了,馬道口,金台路那兒。注232就是老夫婦倆,帶著4個姑娘,沒有兒子,她是最小的。家裡有幾畝地,種地。

關妻:有幾畝地也是人家的,租人家墳地的房,人家有幾畝地就種吧。那墳主姓曲,原來有個第一舞台就是這曲家的。注233我也是聽說,具體什麼情況我也不知道啦。我爸是瓦匠,一出朝陽門打聽趙二爺,誰都知道。

關:他是古建築。

關妻:他把圖紙一鋪在這兒,一瞅,就領著人蓋起來。像輔仁大學原來就是我父親帶著人修的,現在不叫輔仁大學了,叫什麼?

定:現在是北師大的化學系。

關:她有一個大爺是開棚鋪的。注234搭殮棚,現在叫架棚。住在國子監。他會武術,是武術老師。

您看您姓定,咱朝陽門外這兒也有一家姓定的。他叫焊活定,他在朝外大街開這麼一小鋪子,過去老年間老頭兒戴的眼鏡,沒地方可拾掇的,拿他那兒去,手錶他也能拾掇,焊焊眼鏡桿他也會,他弄點這細活。後來改姓丁了。他怎麼會改姓丁呢?他家有一人也好彈弦子,拉弦兒,那時不叫劇團,叫文明小戲兒,在這裡頭。他家娶個媳婦,給這兒媳婦害死了。大姑子小姑子,給她氣受,她們不幹活盡讓這兒媳婦干,冬天洗衣服,使雪晾出水來,讓她洗。後來這兒媳婦實在受不了了,死了。這兒媳婦有一大爺,在這朝陽門裡頭老君堂住,她這大爺給這定家告了。後來出來個人,把這事給私了了,沒告官。給這兒媳婦(送葬)的時候,公公打著幡兒,摔著盆,婆婆在後頭給她抱著這罐兒。他家有人在劇團裡頭,他們家出這事,劇團就知道啊,劇團就給編這麼一戲,叫《鋦碗丁》。

定:鋦碗兒我知道,碗打碎了拿鐵釘給鋦上,我小時候還有鋦這個的呢。

關:對,對。就把《鋦碗丁》改成一個《鋦碗釘(丁)》,劇團裡給編這麼一齣戲。這旗人毛病兒太多。那老人全都腦筋死著呢!沒有公公跟兒媳婦和著的,太少太少了。不像現在這個,我這兒媳婦好著呢對我,出去就攙著我,晚巴晌兒天天給送一盒奶,吃點什麼都給我送來。

定:您幾個兒子?

關:倆。這是二的。仨姑娘。

關聖力:還有一哥。

10.解放以後

關:你看後來我和尚不幹了,我上劇團。1953年上西北軍區京劇院,新疆。1956年後半年上朝鮮。朝鮮那兒不是需要這個嘛,慰問志願軍,從文化部給介紹去的,要不然他不要啊。我是第二撥,到1958年歸國的時候才回來。這志願軍有三個劇團,聽說過《奇襲白虎團》嗎?

定:不就是那出樣板戲嗎?

關:這是志願軍京劇團。我這是志願軍評劇團。還有一個歌舞團,給了瀋陽軍區。1958年一歸國,就把我們這評劇團給江西了。以後從江西回來,那就是糧食緊張的時候,1960年了。

關聖力:他回來後怎麼就不幹了,我就不清楚了。

關:我吃虧就吃大了。我的主要缺點是什麼?文化少,不懂得什麼文化,不懂得說今兒咱們說完了,我記下來了。那陣兒我不照這陣兒話多,說話也遲鈍。這戲子裡頭是這樣,您在這劇團裡頭,您得幹點兒什麼大活,才能給您定工資呢。定不了工資,您這活動不開。舊社會有這麼一說,鵪鶉、戲子、猴兒,這三種東西最難鼓搗。這劇團比和尚那派性還王道。

……其實我是真傻,我媽在家的時候,志願軍幹部說能把家全帶走,全管,都弄好了,可我媽就是不去,故土難離,這事兒,你怎麼弄。我是怎麼回來的?1959年,1960年嘛,就這時候,就食糧緊張,我媽這兒老是鬧病要死,腿也動不了。她(指妻子)在家也老是睡不著覺,這街坊四鄰的小子淨欺負她。我在那兒也待不住了,得,乾脆……

定:那您在外地也待了不少年頭呢。

關:老在外頭。

定(問關妻):您沒跟著出去麼?

關妻:我得伺候老的,小的。我婆婆沒死幾年。八十五六吧。

定:一直就您伺候著?

關妻:可不一直我伺候嘛。後來腿摔壞了,也一直就我伺候著。還有我們那大伯,還有我們那侄女,她5歲她媽就死了。我一過門,她12,我17,這一家的事兒都得歸我管。一塊兒過,您不管成嗎。唉,反正也麻煩。

關:那陣兒我一出去,就叫她帶著幾個孩子。

關妻:我17歲過這門。

關:她比我小6歲。

關妻:我一結婚的時候還得早上吃飯請安,晚上睡覺請安,一天得請好幾遍安。出去回娘家了,得先得給婆婆磕頭,磕完頭這才走呢。回來了再請安。叫奶奶,不叫媽,「奶奶我上哪兒哪兒」。 請了半年多,後來她發話了,甭請安了,把這免了吧,這才吃飯睡覺不請安了。反正都得按著規矩。

關:嘿,好傢伙,那時候的老人沒有沒規矩的。哪兒像現在,現在兒媳婦是婆婆。