女朋犮們都白頭了,在槐花的香氣下喝咖啡,

誰說了一個有點不正經的笑話,

她們像熱愛愚蠢的高中女生一樣咯咯狂笑。

去年在倫敦看了歐姬芙(Georgia O,Keeffe)的特展。她畫的花朵,花瓣柔潤肥美,皺折幽微細膩,不畫出露水也覺得那花濕漉漉的。看畫的人多半會臉紅心跳又故作無事地聯想女人最深藏最私密的身體凹處,只是畫家自己堅決否認她的畫裡藏著女性器官的細描。倫敦大展的策展人也不斷說,看她的畫就想到性,是太窄化她、委屈她了。為什麼男性畫家的作品可以從人生哲理到社會現實多層次地挖掘、解讀,女性畫家的作品就只看見一個層面?

跟兩個成年的兒子一起站在明亮的大廳裡抬頭看展畫,低頭翻畫冊;猩紅的罌粟花看起來飢渴如血,美人蕉像燃燒的衝動,蜀葵和飛燕草用濃得化不開的藍紫,彷彿放縱前忍不住的腫脹,連雪白的海芋花都顯得肌感彈透。

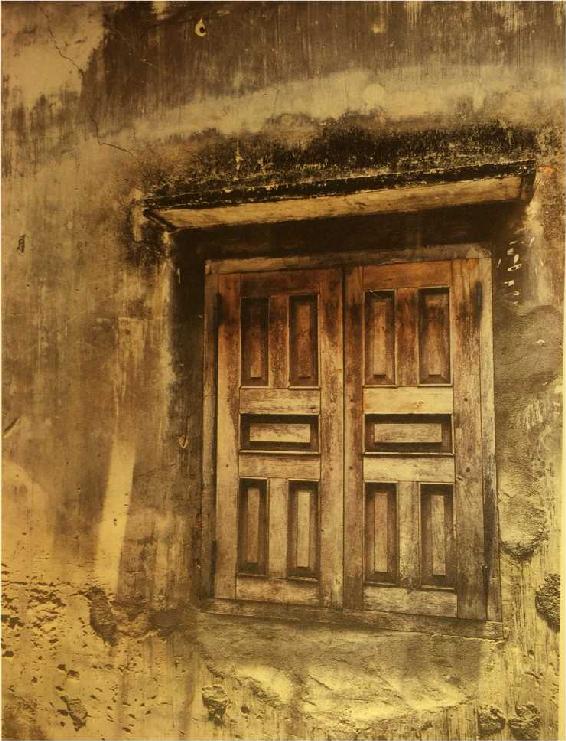

我問,「你們說呢?」安德烈對我俏皮眨眨眼,飛力普矜持地說,「我不是植物迷。」我倒是很願意掛一張歐姬芙的絲瓜花在廚房,一張新墨西哥的大土地在書房。臥房裡掛她的海芋吧,沒有紅罌粟那麼邪艷,一點淡淡的柔媚,當風吹起白色的薄紗窗簾,淺淺的晨光照進來,有點薄荷的氣息。

但是我突然想到你和父親的臥房,床頭牆壁上掛的是一列組畫,四楨刺繡的梅蘭竹菊。嘿,你們這代人,怎麼搞的,臥房裡還掛四君子?你們在臥房裡也規規矩矩不放肆嗎?

判決

男人,不管哪一代,都是懂放肆的。我記得有一次你打麻將回來之後怒氣沖沖將臥房門「匡」關上,把父親鎖在門外。我問父親「喂她怎麼啦」,八十多歲的人像做錯事的小孩,扭扭捏捏不肯說。在我逼供之下,他嘟著嘴委屈地回答,「只是捏了一下章魚太太的腳,開玩笑嘛,她就生氣了……只是捏一下腳,又沒做什麼,生這麼大氣。」我大笑。章魚太太?天哪,爸你太沒品味了吧,她是真的長得像章魚頭……

原來八十歲的強悍的美君,也會嫉妒。

可是我才是那沒腦沒心的人。八十歲的女人就失去嫉妒能力了嗎?八十歲的女人就沒有白日的愛恨情仇、午夜的輾轉難眠了嗎?歐洲人權法院在二一七年七月做了一個判決來回答這個問題。

葡萄牙有個官司。一個生了兩個孩子的五十歲女人控告一家診所,理由是,因為手術的失誤,使得她無法有正常的性生活,造成了她的損失,要求賠償。

葡萄牙最高法院判決認定診所確實有醫療過失,必須賠償,可是呢,法官話鋒一轉,說,對五十歲以上的女性來說,性生活本來就不那麼重要了,不算真的損失,因此把賠償金的數字減了三分之一。

兩個孩子的媽一怒之下告上了歐洲人權法院。歐洲法院的判決書認為,葡萄牙法官「無視『性』對於女性的自我實踐有肉體上和精神上的雙重重要性」,非但犯了女性歧視,還犯了「老年歧視」。歐洲法院進一步提出葡萄牙曾經有過的判例,當男性提出類似訴訟的時候,不管年齡為何,都是勝訴的,顯然葡萄牙法官認為性對「老男人」有意義但是對「老女人」沒有意義。

親愛的美君,歐院判決的意思用白話文來說就是:誰說SEX對五十歲以上的女人不重要?站出來!

老姐妹

你記得我的法國朋友馬丁教授嗎?他的媽媽瑪麗亞,八十二歲還一個人駕著帆船在巴黎的湖上遊蕩。瑪麗亞的第二任丈夫,九十二歲了,從六十多歲退休之後就不再動,每天坐在電視機前面,像一個一百公斤重的米袋沉入軟沙發,電視開了就不再站起來,一直到晚上。瑪麗亞就一個人學德語,一個人上菜場,一個人去聽歌劇,一個人去看畫展,一個人去作家的演講簽名會。

她也常常約了同年齡的女朋友們到露天咖啡座聊天——她的女朋友們多半也有個丈夫像一袋米沉在軟沙發裡過日子。女人們坐在人行道上的露天咖啡座,成排的槐樹飄起白色小碎花,隨風落進咖啡杯裡,她們笑著用小湯匙輕輕把花屑撈起來。挺著大肚子像銀行總裁的鴿子們在座椅間走來走去啄地上的麵包屑,各色各樣的年輕人摟著笑著跳著走過人行道。

女朋友們都白頭了,在槐花的香氣下喝咖啡,誰說了一個有點不正經的笑話,她們像熱愛愚蠢的高中女生一樣咯咯狂笑。

在歐洲總是看見白髮的、年輕極了的老女人無所不在,而且都在開敞的公共場所:咖啡座、酒館、公圜、餐廳、露天的音樂會、露天的藝術市集、花園噴水池旁的啤酒館……你看見她們在人來人往的群眾裡喝咖啡聊天,看見她們拿本書一個人坐在角落裡喝蘋果酒,看見她們牽著一條臘腸狗,在公園裡散步,看見她們排隊正要踏進歌劇院,看見她們牽著腳踏車到了河堤,把車子擱好,在草地上躺下來準備曬太陽……

六十歲、七十歲、八十歲、九十歲的女人,很健康、很愉快、很獨立地在陽光下的公共空間裡走著、笑著、熱鬧著、沉靜著,生活著。不是在外的喧嘩旅行,是尋常的家居生活。

一回到台灣,反差太大了。在咖啡館、酒館、露天音樂會、藝術市集、電影院、啤酒館裡,都是滿臉充滿膠原蛋白的年輕人。請問,台灣的頭髮白了但是年輕極了的老姐妹們,每天去了哪裡?在客廳陪米袋看電視?在廚房為孫子做早餐?在佛堂裡為祖先焚香唸經?在黑黑的美術館角落裡當志工?在關起門來的讀書會裡?在麻將桌上?

也都很好。但是,在大庭廣眾下,帶著自己臉上的皺紋和借來的膝關節;放鬆地、自信地、舒坦地散步,享受清風陽光和一堆女朋友,也是一個選項,不是嗎?

在台灣的咖啡館裡,一個人坐下,四周滿座都是喧囂開心的年輕人,我覺得自己走錯了地方;在歐洲的咖啡館裡,卻發現很多白髮紅顏的老姐妹們自在閒散地坐在那裡,或獨處,或群聚,和四周的年輕人自然和諧地成為一個風景,那感覺真好。

私奔

但是回到馬丁的媽媽瑪麗亞吧。她的米袋丈夫有一天摔了一跤——即使只是從臥房走到電視機,你還是會摔跤的。瑪麗亞把帆船鎖了,每天到醫院看丈夫。丈夫的一條腿密密地包紮著,像豬肉店裡的肉一樣高高掛起。兩個人已經三十年沒怎麼說話了,現在當然更沒話說。但是瑪麗亞認識了到隔壁探病的玫瑰。剛退休的圖書館員玫瑰,短髮,短腿,體態豐滿,走起路來像個皮球一樣蹦蹦彈跳——這是馬丁說的。她每隔幾天就來看正準備換膝蓋的七十多歲的老哥哥。

你又要睡著了嗎,美君?來,給你擦點綠油精,清涼一下,你就會精神過來。秋天到了,陽台有微風,我們坐到陽台上去吧。

我問馬丁,「後來呢?」

馬丁說,「我媽跟玫瑰走了。」「什麼意思走了?」

馬丁說,「她跟玫瑰愛上了,就決定搬到一起同居去了。」

「你媽之前知道她愛女生嗎?」

「不知道。是新發現。」

「那……你那個九十二歲腿掛在半空中的繼父呢?」

「他很快就死了。」馬丁說。

瑪麗亞愛上了玫瑰,兩個人開始過公主和公主的日子,她們週末一起去湖上駕帆船,到森林裡露營;她們早上在公園喝愛爾蘭咖啡,下午看展覽,晚上去聽作家朗誦;每個禮拜天穿著登山鞋、打綁腿、攜單支登山杖,去健行,從森林這一頭進,森林那一頭出,出口處就是一家咖啡館,她們在那裡點黑森林蛋糕,配黑咖啡,有時候野鹿會從草木裡探出頭來。

我不知道瑪麗亞和玫瑰會不會做愛。但是我知道,她們和葡萄牙那個「不甘受辱」的女人一樣,用行動告訴這個歧視女人、歧視老人、雙重歧視老女人的世界:

別告訴我誰有資格愛,我愛給你看。我老,我美,我能愛。

如果二十年前我們能這樣談話,美君,我會建議你把四君子圖撤下,換上一張歐姬芙的美人蕉。而且,二十年前你才七十三歲,我一定買黑色的蕾絲內衣給你穿。現在,我只能跟你說,來,讓我給你的腳擦點乳液吧。