希臘和中國的哲學

希臘和中國的哲學反映了兩國人各自不同的社會實踐。希臘人關注對世界本質的理解,雖然世界在不同時期有不同的表現方式。公元前6世紀愛奧尼亞(包括土耳其的西部、西西里島和意大利的南部)哲學家的研究完全是經驗主義的,他們的理論建立在知覺觀察的基礎上。但是在公元前5世紀,這種研究轉向抽像,不再相信知覺。柏拉圖認為,思想源於真實的現實,世界可以用邏輯的方法理解其含義,而無須參照人對世界的知覺。如果這種知覺看起來與從首要的規則和邏輯得出的結論相矛盾的話,這種知覺就必須被忽略。

儘管亞里士多德並未承認形式是實在的,但他認為屬性具有一種實在性,它嚴格區別於其在客觀對像中的具體表現。在亞里士多德看來,不要只講實體,而是要講其抽像出來的屬性——固態、白色等,並建立起關於這些抽像出來的東西的理論,這才是有意義的。一個物體首要的、基本的、必不可少的屬性構成該事物的「本質」,根據定義,本質是不變的;如果一個事物的本質發生了變化,那麼該事物就不復存在,而成了另外的事物。一個物體的屬性發生了變化,其本質卻沒有變,這樣的屬性叫「偶然」屬性。例如,一位作家其音樂天賦十分貧乏,但是,如果他突然具有這樣的天賦,我們仍然還會承認他是同一個人。那麼,音樂天賦,就是一個偶然屬性,這個屬性的變化並不構成其本質的轉變。希臘哲學在這一點上與中國哲學非常不同,中國哲學深切關注的是:什麼屬性構成了存在著的物體,哪些屬性可以改變但不會改變物體的本質。

希臘語本身就使人們著眼於屬性,並把這些屬性轉變成抽像的概念。就如在其他印歐語系中一樣,每一個形容詞在後面加上一個相當於英語「ness」的後綴都可以變成名詞:「white」(白色的)變成了「whiteness」(白色);「kind」(和藹的)變成了「kindness」(和藹)。分析客觀物體——人、地點、事物或動物的屬性,並依據抽像出來的屬性對其進行歸類——這已經成了希臘哲學家們的日常習慣。接下來,他們就要根據指導這種分類的規律來研究該物體的本質、其作用的原因。因此,彗星所強調的是其屬性,並在不同抽像的層次上進行歸類——這個彗星、天體、運動的物體。不同層次的抽像,其規律性會產生假設,對彗星的運動用規律來解釋似乎就是從已知的抽像層次進行詮釋。

但是希臘哲學中更重要的是它的背景圖式,在這個圖式中,物體是孤立的,是人們關注和分析的固有中心。大多數希臘人把物質看成是相互孤立的微粒——這些微粒形成了互不相關的物體——就如人被看成是彼此分離的個體,而又被理解為不同的整體一樣。一旦把物體作為出發點,那麼許多事情就會迎刃而解:物體的屬性是最顯著的,這些屬性就成了物體分類的基礎,而歸類就是規律形成的基礎,因此事件就是物體依據規律產生行動的結果。我所指的「物體」包括人和非人,但實際上,希臘哲學家最關注的是物質世界的本質。人與人的關係、道德行為對希臘人來說也很重要,但不像對中國人那樣,會引起其強烈的興趣。

希臘哲學的一個特有而又重要的方面就是它認為世界從根本上來講是靜態的、不變的。必須承認,公元前6世紀的哲學家赫拉克利特和其他早期哲學家都認為世界是變化的。(一個人永遠不可能兩次踏進同一條河流,因為人不是原來的人,河流也不是原來的河流了。)但是,到了公元前5世紀,對世界變化的研究退場,認為「世界是靜止的」這一觀點隆重登場。巴門尼德用幾個很簡單的步驟「證明」變化是不可能的:談論一個不存在的事物是自相矛盾的說法。不存在的事物本身就是自相矛盾的,因此不存在的事物不能存在。如果不存在的事物不能存在,那麼就沒有事物會變化,因為如果甲事物變成了乙事物,那麼甲事物就不存在了!巴門尼德為希臘的哲學家提出了這樣的選擇:要麼相信邏輯,要麼相信感覺。自柏拉圖以來,希臘的哲學家都是用邏輯進行推理的。

巴門尼德的學生芝諾用類似的方式提出了同樣的看法,認為運動是不可能的。他用兩種方式來論證他的觀點。一個是他著名的「飛矢不動」。為了使箭射中目標,首先,箭必須到達其與目標間的中途,然後是剩下的距離的一半,依此類推……但是,一半的一半的一半的……箭還是沒有到達目標。因此,儘管視覺上我們感覺物體在運動,但是運動不可能出現。另一個「證據」,其論證更簡單。一個事物或者在它的位置上,或者不在它的位置上。如果這個事物在它的位置上,那麼它就不會運動。一個事物不可能不在它的位置上,因此,沒有事物是運動的。就如傳播學者羅伯特·洛根所說,希臘人「不是線性思維就是邏輯思維的奴隸」。

並非所有的希臘哲學家都在咬文嚼字,證明運動是不可能的,即便是亞里士多德的推理中也有靜止的內容。例如,他認為所有的天體都是永遠不變的、完美的,儘管運動會出現、事件會發生,但事物的本質是不變的。而且,亞里士多德的物理學是高度線性的。運動速度的變化在亞里士多德的物理學裡不起什麼作用,就更不用說循環運動了。(很顯然,亞里士多德的物理學的指導思想是錯誤的,其部分原因也在於此。我的一個朋友,物理學家戈登·凱恩,他對亞里士多德著作中的大部分物理命題進行了驗證。他認為其中大部分是錯誤的。但是亞里士多德的孚奧民亞前輩們的許多命題都是正確的,這就更加令人感到費解了。)

中國人的人生觀大多是由三種哲學——道教、儒教以及後來的佛教——融合塑造的。每一種哲學都強調和諧,大部分都反對抽像的思辨。

中國有一個古老的故事,至今還為絕大多數東亞人津津樂道,這就是塞翁失馬的故事:

塞上有翁失其馬,人皆吊之,翁曰:安知非福。數月其馬忽帶一駿歸,人皆賀之。翁曰:安知非禍。其子乘之墜折股,人有吊之,翁曰:安知非福。後出兵抽壯丁,多戰死,其子以折股僅存,故得父母相保也。

這個故事表現了東方人的人生態度。世界是不斷變化的,且充滿了矛盾。要理解事件的一種狀態就要從該事件存在的對立面來把握,現在真實存在的狀態可能會向其對立面轉化。

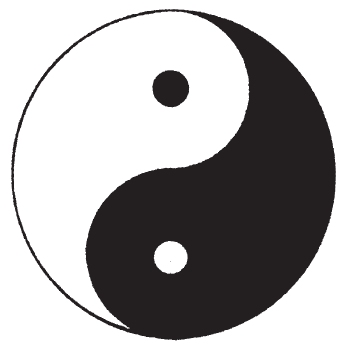

圖1–1 道教的符號

世間陰(表示女性、背陽面和消極被動)陽(代表男性、向陽面和積極主動)交替。的確,陰陽因為彼此而存在,當世界處於陰的狀態時,這肯定就是將要向陽轉化的信號。道這個符號的意思是與世與人共存的「方式」,由黑白漩渦兩種力量構成。黑色的漩渦包含一個白點,而白色的漩渦包含一個黑點。真正的陽是陰中之陽。陰陽變換的規律體現了對立事物間相輔相成的關係。

《道德經》曰:「……禍兮,福之所倚;福兮,禍之所伏。孰知其極?其無正也?正復為奇,善復為妖。」(《道德經》第58章)

《道德經》還寫道:「重為輕根,靜為躁君。是以君子終日行,不離輜重,雖有榮觀,燕處超然。奈何萬乘之主,而以身輕天下?輕則失根。」(《道德經》第26章)

循環往復無止境的運動是道家基本的運動模式。

將欲歙之,

必固張之;

將欲弱之,

必固強之;

將欲廢之,

必固興之;

將欲取之,

必固與之。

……

(《道德經》第36章)

道家學說除了談對立、矛盾、變化和循環,還體現了對自然、鄉村生活和質樸的追求。它通過描繪自然與人之間的關係而賦予宇宙以含義。

道家學說是中醫治療的哲學來源。生理機體用陰陽和五行(金、木、水、火、土)來解釋。無所不在的氣,有各種含義,它可以指「呼吸」、「空氣」或者是「精神」。

孔子生於公元前551年,是一位道德哲學家。他所研究的是人與人之間的固有關係,這種關係在他的體系中是分等級並有嚴密詳細闡述的。每一重要的成對出現的關係(夫妻等)中的一個成員對另一方的義務都相當清楚。

儒家思想曾被稱為是常識性的「信仰」。其支持者要維護中庸之道的信條——過猶不及,兩種觀點、兩個對立的個體之間,雙方都含有真理的成分。但是,實際上,儒家思想就像道家學說一樣,其關注點不在於發現真理而在於探索生存之道。

儒家思想提倡節儉,生活安康,重視教育。個體不是為自己的利益而是為全家人工作。與家庭發展相對的自我發展這個概念對於受儒家思想熏陶的文化來說確實有些異樣。有抱負的年輕人就是要參加科舉考試、步入仕途。一人當官,全家人都可以享受榮華富貴。與世界上大多數國家不同的是,中國一直到現代才出現社會和經濟的大規模流動。任何一個人,如果你的壽命足夠長,你就會看到一些家族的起落興衰、此起彼伏。或許,部分是由於這個原因,儒生比亞里士多德的後裔更多地認識到了人性的可塑性。

儒家思想與道家學說有相通之處,特別是對各種矛盾、人生變遷的深刻關注,天地萬物都分為陰陽,這就要求必須從整體上看待事物,這些都是儒家哲學的一部分。但是,自然和鄉村生活這樣的主題與道家學說關係更近一些,而重視家庭、教育、經濟上的繁榮則更為儒家所關注。這些主題上的差異表現在瓷器和畫卷的繪畫上。以道家主題為特徵的繪畫內容可以是一位漁夫、樵夫或者是一個孤獨的人坐在樹下,而以儒家思想為主題的繪畫其內容集中在一個家庭,不同年齡的人們共同從事一項活動。在古代中國,不同的個體可能會兼有儒家或道家思想的傾向,這在一定程度上取決於生活的狀態。《孟子》有云:「達則兼濟天下,窮則獨善其身。」

在我們所討論的時期過去幾百年後,佛教傳到了中國。中國人吸收了佛教精華的方面,包括中國哲學所缺少的部分,比較突出的是認識論或者知識理論。這三個派別所共同探討的是和諧、整體論和萬物的相互影響。這些有助於解釋為什麼中國哲學不僅沒有個人權利這樣的概念,而且有時候還缺乏對個人意願的認可。12世紀的一位新儒家寫道:「宇宙便是吾心,吾心即是宇宙……千百世之上至千百世之下,有聖人出焉,此心此理,亦莫不同也。」

整體主義是這三個學派的共識,這表明事物是普遍聯繫的。共鳴這個概念也是一種重要的思想。如果你撥動樂器上的一根弦,另一根弦就會發出共鳴。天、地、人就是彼此共鳴。如果皇帝犯了大錯,宇宙就會失衡。

古希臘哲學關注事物的抽像特質,這在中國哲學中沒有相應的思想。在瞭解世界這個過程中,中國哲學十分注重那些極為具體的感覺印象。實際上,漢語語言本身就是極為具體的。例如,漢語裡面沒有與「size」相對應的詞。如果你想讓某人試鞋,你會問他們的腳的「大小」。漢語裡面也沒有與英語中的後綴「ness」相對應的後綴。因此,漢語裡面沒有「whiteness」——只有天鵝一樣的白和雪白。中國人在任何場合都不會用極為精確的字眼或把類別分得十分清楚,卻喜歡用那些有表現力的、隱喻性的語言。

中國文學批評界提出了三種不同的寫作方法,它們分別是「隔岸觀火」(不偏不倚的風格)、「蜻蜓點水」(輕描淡寫)和「畫龍點睛」(指出要點)。

對於中國人,世界本質的背景圖式是物質的整體,而不是互不關聯的物體的集合。看一塊木頭,中國哲學家看到的是由單一物質組成的無縫隙的整體或者是幾種物質水乳交融而構成的整體。希臘哲學家看到的是由微粒組成的物體。不管世界是由原子構成還是由希臘哲學家爭論過的連續不斷的物質構成,這個問題在中國從來沒有出現過。

哲學家李約瑟提出:「他們的宇宙是一個連續不斷的媒質或母體,在其中,萬事萬物相互作用,不是通過原子的碰撞而是通過輻射的影響。」

因此中國哲學與希臘哲學就像兩國各自的社會生活和自我概念一樣不同。而哲學的差異也從幾個方面反映了社會的差異。

希臘人嚮往自由、不願受約束,他們熱衷於口頭的爭論和辯論,力圖發現人們所追求的真理。他們認為他們自己是有著特別屬性的個體,在社會中是彼此獨立的單元,他們可以掌握自己的命運。同樣,希臘哲學的出發點是把獨立的物體——人、原子、房子——作為分析的單位來研究物體的屬性。世界在本質上並不複雜,世界是可知的;人們應該做的就是要瞭解物體的特質,以便識別出與之相關的類別,然後用相關的規律來分析這些類別。

中國人的社會生活是互相依存的,人們所追求的不是自由而是和諧——道家學說中的人與自然的和諧,儒家思想中人與人之間關係的和諧。同樣,中國哲學的目標是道而不是發現真理。思想不能用來指導行動,那麼這種思想就是徒勞的。世界是複雜的,萬事萬物是相互聯繫的,物體(和人)的相互聯繫不是雜亂的堆砌而是像繩子一樣交織在一起的。在中國的哲學家看來,家庭是各個家庭成員相互聯繫而組成的;而在希臘哲學家眼裡,家庭是各有特點而又互不相干的人們的集合。對於中國人來說,複雜性和這種相互依存的關係意味著要瞭解一個物體而不顧其背景是注定要失敗的。

科學和數學,是我們接下來要講的話題,與社會行為和哲學觀是一脈相承的。