7月30日,悶熱的日子。即便坐在屋裡一動不動,那汗還是不住地從毛孔中汩汩而出。

傍晚,彤雲四湧,涼風驟襲,彷彿一場雷雨要從天而降。然而,俄頃風定雲滯,一點雨也未落下來,顯得益發熱不可耐。

這些天,薛文淑上樓、下樓,常見到餐廳裡坐滿了人。餐廳的上半截為木條網格,上、下樓梯時總能看到餐廳裡的情形。只是李書城關照過不要管漢俊的事,所以她從不過問。

夜幕降臨之後,餐廳裡又聚集了許多人。

馬林來了。尼柯爾斯基也來了。

只是周佛海沒有來,據說他肚子忽地大痛大瀉,出不了門,只好獨自躺在博文女校樓上的紅漆地板上。

8時多,代表們剛在那張大餐桌四周坐定,馬林正準備講話。這時,從那扇虛掩的後門,忽地進來一個而孔陌生、穿灰布長衫的中年男子,闖人餐廳,朝屋裡環視了一周。

李漢俊發現這不速之客,問道:「你找誰?」

「我找社聯的王主席。」那人隨口答道。

「這兒哪有社聯的?哪有什麼王主席?」李漢俊頗為詫異。

「對不起,找錯了地方。」那人一邊哈了哈腰,一邊匆匆朝後退出。

馬林的雙眼射出警惕的目光。他用英語詢問李漢俊剛才是怎麼回事,李漢俊當即用英語作了簡要的答覆。

砰的一聲,馬林用手掌猛擊大餐桌,當機立斷:「一定是包打聽!我建立會議立即停止,大家迅速離開!」

代表們一聽,馬上站了起來,李漢俊領著大家分別從前門走出李公館。平日,李公館的前門是緊閉的,這時悄然打開……

那個突然闖人的不速之客,究竟是誰?這曾是一個歷史之謎。

筆者在寫作本書時,偶然從上海電影製片廠導演中叔皇那裡得知,年已耄耋的薛耕莘先生曾在上海法租界巡捕房工作多年,即於1990年8月9日前往薛寓拜訪。

薛耕莘先生在介紹上海法租界巡捕房時,談及他的上司程子卿,回憶了這樁重要史實……

1921年7月30日晚,那個闖進李公館的穿灰布長衫的中國偵探究竟是誰?幾十年來從未知曉。據薛耕莘先生告知,那不速之客叫程子卿,當時任上海法租界巡捕房的政治探長。

程子卿是江蘇鎮江人,生於1885年,米店學徒出身,讀過三年私塾。程子卿不會講法語,但臂力過人。他與黃金榮結拜兄弟,進入上海法租界巡捕房。先是做巡捕,後升為探長。從薛耕莘先生出示他當年穿警服時與上司程子卿的合影,可看出程子卿身體相當壯實。

薛耕莘先生說,程子卿在三十年代末曾與他談及前往李公館偵查中國共產黨「一大」之事(當時只知一個外國「赤色分子」在那裡召集會議,不知是中國共產黨「一大」)。薛耕莘有個習慣,常把重要見聞記於自己的筆記本。當時,他曾記錄了程子卿的談話內容。解放後,薛耕莘被捕入獄,他的筆記本被收繳。倘從檔案部門尋覓,當可查到那個筆記本,查到當年他筆錄的原文。現在他雖已不能回憶原文,但是程子卿所說首先闖入李公館這一事,他記得很清楚。

程子卿在法租界巡捕房工作期間,也做過一些有益的事。這樣,解放後經宋慶齡說明有關情況,程子卿未曾入獄。他於1956年病逝於上海……

在不速之客程子卿走後,中國共產黨一大代表們緊急疏散,唯有李漢俊和陳公博留在那裡沒有走。李漢俊帶著陳公博上了樓,坐在他的書房裡。

本書作者於1990年8月9日拜訪薛耕莘先生。薛先生當時已經八十有六。他是混血兒,父親中國人,母親英國人。1929年,他考入上海法租界巡捕房

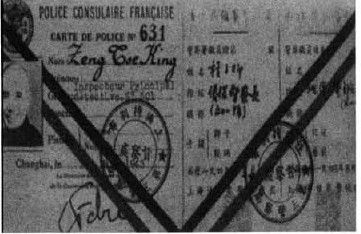

本書作者於1990年8月9日拜訪薛耕莘先生。薛先生當時已經八十有六。他是混血兒,父親中國人,母親英國人。1929年,他考入上海法租界巡捕房 法租界程子卿的警察證件上寫著職務是「偵探督察長」

法租界程子卿的警察證件上寫著職務是「偵探督察長」 程子卿(中)

程子卿(中)陳公博不走,據他在《寒風集》中自云:「我本來性格是硬繃繃的,平日心惡國燾不顧同志危險,專與漢俊為難,到了現在有些警報又張皇的逃避。心中又是好氣,又是好笑,各人都走,我偏不走,正好陪著漢俊談話,看到底漢俊的為人如何,為什麼國燾和他有這樣的惡感。……」

李漢俊是那裡的主人,他自然不會走。他和陳公博在樓上書房裡坐定,想看看究竟是馬林神經過敏,還是真的有包打聽在作祟。

此後的情景,唯有在場的李漢俊和陳公博親歷。李漢俊死得早,沒有留下任何回憶。陳公博倒是寫過兩篇回憶文章。

陳公博寫的第一篇回憶文章,便是李俊臣所發現的那篇《十日旅行中的春申浦》。此文是在發生這一事件後十來天內寫的。除了因在《新青年》雜誌上公開發表而不得不採取一些隱語之外,所憶事實當是準確的:

……不想馬上便來了一個法國總巡,兩個法國偵探,兩個中國偵探,一個法兵,三個翻譯,那個法兵更是全副武裝,兩個中國偵探,也是睜眉怒目,要馬上拿人的樣子。那個總巡先問我們,為什麼開會?我們答他不是開會,只是尋常的敘談。他更問我們那兩個教授是那一國人?我答他說是英國人。那個總巡很是狐疑,即下命令,嚴密搜檢,於是翻箱搜篋,騷擾了足足兩個鐘頭。他們更把我和我朋友隔開,施行他偵查的職務。那個法偵探首先問我懂英語不懂?我說略懂。他問我從那(哪)裡來?我說是由廣州來。他問我懂北京話不懂?我說了懂。那個偵探更問我在什麼時候來中國?他的發問,我知道這位先生是神經過敏,有點誤會,我於是老實告訴他:我是中國人,並且是廣州人,這次攜眷來游西湖,路經上海,少不免要邀游幾日,並且問他為什麼要來搜查,這樣嚴重的搜查。那個偵探才告訴我,他實在誤認我是日本人,誤認那兩個教授是俄國的共產黨,所以才來搜檢。是時他們也搜查完了,但最是湊巧的,剛剛我的朋友李先生是很好研究學問的專家,家裡藏書很是不少,也有外國的文學科學,也有中國的經史子籍(集);但這幾位外國先生僅認得英文的馬克斯經濟各書,而不認得中國孔孟的經典,他搜查之後,微笑著對著我們說:「看你們的藏書可以確認你們是社會主義者;但我以為社會主義或者將來對於中國很有利益,但今日教育尚未普及,鼓吹社會主義,就未免發生危險。今日本來可以封房子,捕你們,然而看你們還是有知識身份(份)的人,所以我也只好通融辦理……」其餘以下的話,都是用訓戒和命令的形式。……一直等他走了,然後我才和我的朋友告別。自此之後便有一兩個人在我背後跟蹤……

大約這一事件給陳公博留下的印象太深了,所以三年之後,他在美國寫《共產主義運動在中國》時,也提及此事:

在大會的第一周週末,許多議案尚在考慮和討論中,這時法國警察突然出現了。在大會召開之前,外國租界就已收到了許多報告,說東方的共產黨人將在上海開會,其中包括中國人,日本人,印度人,朝鮮人,俄國人等。所有的租界都秘密警戒,特別是法租界。或許是因為有密探發出警告,偵探和警察就包圍了召開會議的建築物,所幸十個代表警告其他人有危險,而且逃走了。即使搜查了四個小時,但並未獲得證據,警察這才退走。……

後來,陳公博在他1944年所寫的回憶文章《我與中國共產黨》(收於《寒風集》中),非常詳盡描述這一事件。不過。內容基本上跟他在《十日旅行中的春申浦》差不多。其中補充了一個重要的情節:

(密探)什麼都看過,唯有擺在抽屜一張共產黨組織大綱草案,卻始終沒有注意,或者他們注意在軍械罷,或者他們注意在隱秘地方而不注意公開地方罷,或者因為那張大綱寫在一張簿紙上而又改得一塌糊塗,故認為一張無關重要的碎紙罷,連看也不看。……

密探們仔仔細細搜查李公館,陳公博在一旁不停地抽煙。他,竟把整整一聽長城牌四十八支煙卷全部吸光!

幸虧馬林富有地下工作的經驗。他的當機立斷,避免了中國共產黨在初創時的一場大劫。

據現今仍健在的薛文淑回憶:

記得有一天,我回到家裡,一進門就發現天井裡有些燒剩的紙灰。廚師老廖告訴我,有法國巡捕來搜查過二先生(指李漢俊)的房間,並說沒有抓人。這時漢俊已不在家。我上樓到他房間看了一下,除了書架上的書比較凌亂以外,沒有別的跡象。其他房間據老廖說連進都沒有進去。因為書城曾對我說過不要管漢俊的事,所以漢俊回來後我沒有問,他也沒有提這件事。……