時 間:1997年12月10日

地 點:北京市海澱區藍靛廠火器營胡福貞家

訪談者:定宜莊

在場者:楊海英、關慧英(藍靛廠滿族文化站站長)

[訪談者按]清代八旗火器營有內、外之分,內火器營又分槍、炮兩營,位於城內東四牌樓,訓練則會於安定門外教場。外火器營建立於乾隆二十九年(1764年),開始時分散居住,訓練時再集中,後來為使八旗滿洲、蒙古弁兵「群聚環居,便於演習」,於乾隆三十五年(1770年)採納管理八旗火器營事務的蒙古都統色布騰巴勒珠爾的建議,將外火器營兵丁集中於安定門、德勝門外黃寺處,幾年後又在京郊藍靛廠修建外火器營營房,共建有官廨1024楹,官廳義學60間,炮甲連房6038間,又於營房西門外設大教場,命八旗滿洲蒙古弁兵攜眷移駐於此,使這裡成為京郊一處最集中、最典型的八旗兵營,交融著兵營與民居的雙重氣息。

北京內城旗人聚居的格局,早在清中葉就已開始打破,城內的軍事性質逐漸削弱,八旗間的界址相應消融,同一旗分、佐領的人們散居各地,嚴密的組織日益渙散,軍紀隨之廢弛。加上嬉戲奢靡之風日甚一日,驍勇善戰的傳統盡失。與之相比,倒是處於相對隔絕環境的外火器營官兵,更多也更持久地保持了八旗傳統的純樸舊習。滿族學者金啟孮在所著《北京郊區的滿族》注111中以自己的親歷親見為主,用大量篇幅描繪了當年藍靛廠外火器營八旗子弟的生活與風情。藍靛廠滿族聚居區的這一特點,使它成為北京市民族工作的一個重點,也頗為民族學家在考察、研究滿族歷史與社會生活時所關注。

民國以後,外火器營八旗官兵斷絕了生活來源,紛紛外逃謀生,日偽統治時期,兩旗營房又被拆除改建成兵營,城外大教場處也被改建為飛機場,如今該地的滿族住戶已不及當地居民的1/4,這些變遷,在胡女士的回憶中有生動具體的體現。

胡福貞女士是由北京市民委副主任趙書先生推薦給我的,藍靛廠滿族文化工作站站長關慧英女士陪同我進行了這次訪談。在此謹向二位深致謝忱。按關女士當年65歲,本人也是北京旗人,她在訪談過程中的幾次插話,已經放在註釋之中。

我持這篇口述稿請胡女士過目並簽字的時候,她很痛快地說:「好,人過留名,雁過留聲。」

2016年元月再記:1997年,當我著手這項口述訪談計劃的時候,外三營的格局尚存,十幾年光陰一晃而過,那個當年我曾一條街道一條街道走過的藍靛廠,如今一切都已不復得見。清廷在京城西北即今海澱區一帶建立外三營的本意,是讓旗兵避開京城的繁華喧囂而專心致志於練武,但如今這一帶,已是充斥著喧囂繁華的鬧市了。

胡福貞(以下簡稱胡):我1917年生人,陰曆二月初八,就在這兒生這兒長,沒動過窩兒。我們這支的老姓兒不記得了,就知道姓胡,書上說是胡爾佳。我們家過去也是官,老祖名字叫西納海,祖墳上說是副都統,記不清是入關時還是康熙多少年吧,打古北口,陣亡死的,腦袋沒有了,皇上賜了一個金腦袋,加封一級,有一通碑。

從我大爺管事時家譜就沒有了,傳到誰手裡了也不知道。我家從祖上到我這兒六代,都知道是旗人,但我的兒子全報的是漢族。從打清朝一敗落,旗人受歧視,都是改(漢族)的,1978年三中全會不是才落實滿族政策嗎,後來也有改回來的。那以前誰知道?知道不就早改回來了嗎?

1.我和我一家

胡:我家是鑲藍旗。我爺爺姓瑞,那時候指名為姓,叫瑞興,後邊是我三爺爺,八十幾歲死在這兒了。原來全在這一塊兒,後來慢慢兒地這也走了那也走了,有上山東的、天津的。

我父親他們哥兒仨,我大爺、二大爺他們都分家搬城裡去了,我大大(伯母)和二大大(二伯母)都是城裡邊的,都是旗人。就是我父親母親跟我爺爺在這兒過。我爺爺後來就不做事了,吃錢糧吃米。我太太(就是奶奶)有能耐,她是清河的人,也是滿族的,姓關。她在家行四,還有五太太、六太太,都是我太太的妹妹。五太太給的也是在旗的,姓韓,在城裡邊祿米倉做過監發的官。六太太在鑲黃旗那邊住,給的也是在旗的。都是旗人。

後來我太太死了。我二姑比我父親大13歲,她一直就在家看著(我們)。她後來結婚,30多歲又守寡了,守寡之後有一個兒子一姑娘,那姑娘還傻,抽風,她就又回娘家來了。她後來在紅廟那兒住,過橋不到蘇州街,就是那個紅廟。

我大爺他生活好。他也是警界的,在哈德門注112外白水窪兒,可能是一警長。後來他不做事了,就指著畫畫為生,畫山水、人物。那搭兒給人畫畫走外莊,往外走。我大爺一直就幫著我們,因為他是這家裡的老大,什麼我爺爺死了他發送啊,後來我三太太,就是我爺爺的嫂子死了,沒兒沒女,也是他發送。反正胡家的大小事都是他領頭。他頭裡生了個小子,叫水子,12(歲)了,又生了我這個姐姐,生了姐姐那個小子死了,還是剩一個。這姑娘比我大5歲,在崇文門外那邊住,現在不知有沒有了。

我大爺畫了一輩子畫,我二大爺就唱了一輩子八角鼓注113,40多歲就得病死了。他一輩子沒幹過別的,不做官事,嫌拘束,說幹這個沒人管。他在護國寺廟裡住,廟裡有閒房,老有人到廟裡租房的。他生活還行。那時候的人愛串門子,辦個生日辦個滿月都請這個,再不就上有錢的宅門,進去給人唱一段,拿倆錢兒。後來就走廟會,隆福寺白塔寺護國寺不是有唱戲的?他就唱這個去。我二大爺沒孩子,我二大媽先死的。那時日本(人)剛來,我那屬鼠的二兄弟4歲,二大大(即二大媽)死了,他給摔盆注114去,我家有老大,可不能給他摔盆,得給爹媽捧盆,老二給大大摔盆。

我二大爺也給我爺爺生活費。他生活好呢,就往這兒給錢,給我們買穿的,買玩意兒,反正他也沒孩子,他就疼我們這些孩子,直到我8歲我爺爺死了,死了之後他們還是給,但不能像我爺爺活著時給那麼多了。

我父親他們那時不關完餉(即全餉),注115我死記著他那時關六成餉。我二弟出生之前溥儀還沒出宮,注116但那時候已經不行了,我就知道發一角錢糧,有我爺爺的,我父親的,一人一個月一角,可能是1/4,不夠過日子的,要不我父親怎麼當警察去了?

我爺爺死那年73歲,那是鼠年,正是宣統被逼出宮那年。注117那時候我父親就當警察了,早先不是北營隊麼。後來都民國了,還什麼北營隊呀,就當警察養活我們仨,加上爺爺,這麼幾口人吧。

我父親做了好幾樣事,在那個有軌的電車上賣票,diang diang diang的。那時進西直門就有電車,西直門外沒有,就得坐洋車。他賣票那陣兒生活好,我母親會過,絕不會說掙仨花四個,掙仨她就花倆攢一。我父親後來還上河北獻縣的長途電話局去過,天津也去過,也是電話局。日本人來了他才回家來的。

我母親19(歲)過門,我父親比她大3歲。我媽是正紅旗的,也是這兒營子裡的人。我小時候我姥爺就死了,我舅舅舅媽就搬城裡頭去了,因為我三姥姥是府門裡給格格梳頭的,松公府,宣統的姑姑,我舅媽是府裡的丫鬟,長得好看,四方大臉的,梳著兩把頭,瞅著莊嚴。可是他們沒兒沒女。我舅舅先死了,剩下我舅媽,挺大歲數嫁個老頭子。我姥姥或者跟著我們,或上我三姨那兒,就這麼來回養活著。她從小就看我們,老給我們做鞋。我姥姥活到86歲死的。

後來慢慢我們就大了。我是老大,底下有倆弟弟,一個妹妹。

我7歲上學。我就上到小學畢業。那時沒中學,到小學就行了。我弟弟他們都是小學畢業,我妹妹小學還沒畢業。我為什麼念小學?我母親不認字,我大爺、二大爺都在城裡住,她說進城你要是找不著門兒,想打聽打聽,門牌你都不認得,你開開門說找誰,人家「乒」把門關上了。我爸老在外頭,我媽說:「我們這院有個大太太、大爹爹,他淨給寫信。我得把話都告訴他,他再給我寫,我有不願告的,人家怎給我寫?來了信有什麼話,我得先讓人瞧,所以我讓你上學,方便這個,認倆字呀,出去不瞎撞,也好給你爸爸寫信呢,你不寫還讓旁人寫呀。」我上學她還給我買尺牘注118,寫「父親大人膝下敬稟者」,還這個開頭,還得寫「女兒福貞拜」,要不就叩,她不認字她會支配,照這尺牘信怎麼寫。我爸爸出外,我們老頭子(指丈夫)南征北戰,我就老得寫信。我為什麼這字兒到現在沒忘呢?甭管怎麼寫我會寫,就是這麼練出來的。現在文言文的《聊齋》你瞧不了,我能瞧,市民委老沙說我是居委會的秀才,我說別這麼高捧我啊,回頭掉地上再把我摔了。

那搭兒旗人家姑娘認字兒的也有了,我們班裡也有不少女同學,有比我大的。不過有的上不長,上個一年半載的就不上了。這兒有兩個分校,在分校上到初小畢業,再上母校上到五六年級,到高小也八本書呢,還有英語,我會念ABCDEFG,只會念,不認得啦。還有「This is a pencil」,這是一管鉛筆,還有book,book是書,That is not a book,那不是一本書,這准知道我念過吧?還一個歌呢(唱ABC歌)。注119

後來家裡生活不好,我就做挑活注120,咱們這地方像這麼大的姑娘一般全做挑活。我母親就鎖扣眼兒。都是在家做,有的是私人工廠,哪兒的價兒大就做哪兒的,你做得快,有時還給你加錢,簡直說我什麼都沒幹過,就一直做挑活。做到十五六歲,日本(人)來了,挑活那時沒有了,家裡困難,那時我是虛歲21歲,我大弟比我小3歲。我們有一個姑舅哥哥,在前門外的珠市口那邊,把他找去了,當偵緝隊的貼寫,他寫字寫得特別好,因為我父親小時候看著他寫字。慢慢地又有點挑活,做那麼點的小手絹兒,我弟弟掙點錢,我們做點活兒,就這樣維持生活,日本(人)跟這兒的時候,我妹妹出去了,現在是農研所,那搭兒是試驗場,注121她上那兒擠牛奶去,這不就活泛注122了嘛。

我結婚晚點,我二十六結婚。老頭子(指丈夫)他不是旗人,是天津人。我沒嫁旗人有原因,這在旗的都是當警察的,我爸爸他當警察當夠了,他說不給當警察的,這麼著我二十六了。那時挑花廠有個姓王的,在大廟前邊住,我淨做她們的挑活,就是她給介紹的這個老頭子。我好唱京劇,日本那會兒有個新民會,在南門大廟那兒搭台唱戲,慶祝什麼一週年兩週年的,我上台唱戲去了,我們家老頭子也在戲台上呢,他瞧見了,說這個不錯,會唱戲,唱功還挺好的。後來橫是注123就托人(說媒)。我們家還不願意,我媽說這是外鄉人,不知道根不知道底兒,誰知道家裡有媳婦沒媳婦,別是跑到這兒蒙(欺騙)來了。王家這介紹人那時在家擱牌局,麻將牌。我們家老頭子也在那兒打牌,我大弟弟也常到那兒打牌去,他先願意了,他說我要是不出嫁,他沒法結婚,老大不走,底下二的怎麼結婚呢,得排著隊走。他就跟我媽嚷嚷:「你還不給,給什麼呢?等著給續絃哪?」我媽去相了相,回來告訴:「瞧那模樣兒,怎麼瞧也不白淨,這麼黑!」我就這麼著出去了。也沒在乎他是不是旗人,那時候旗人東逃西散的,都不在乎了,日本時候了,規矩習慣都慢慢減了。我29歲時日本就投降了。

老頭子在這兒待了有一二年的工夫,就失業了,我們有個叔公,就把我們接到城裡頭,後來他調山東去了,我們又跟著他上山東,還是我們叔公給他找的工作,是收糧食,就管把農民種的糧食收回來,收到那個地方兒。我們在山東待了3年,在那兒我們有了大小子,又有了一個姑娘。後來日本人走了,日本人走了不要緊哪,從山東往這兒來的鐵道全扒了,我們又在濟南那邊待了一年,閒著,靠賣東西過,後來不行了,回來吧,連我們那叔公、嬸婆,帶著我們倆孩子,起早路坐販賣姜的大車,走了7天,從山東到滄州,夏天,舊歷七月,要是冬天還不凍死了。打尖住店,還遇上劫道的,拿著槍在你旁邊站著,大夥兒就給他掏錢,一會兒又一夥兒劫道的,大夥兒就嚷嚷,那車就加鞭,跟飛一樣。到滄縣才有火車,坐火車到天津,(丈夫)他們家不是在天津麼,又跟天津待了幾天,還是回這兒來了。在天津我們沒有房,這兒有六間房。

回娘家之後日本人投降,國民黨不就來了嗎,國民黨來了老頭子(指丈夫)上京西煤礦,在那兒住了些日子,後來解放了,老頭子考上南下工作團,走了5年,就算參加革命啦,算是軍屬啊,干屬啊,國家照顧得挺好,給這給那的,糧也給你,肉呀,吃的呀,買藍布做大褂呀,那時還穿大褂,到八月節還給送果子什麼的,到年下給你送東西,後來還分了二畝地,在下村那兒。他走了,我不會種呀,就找人幫著。

1953年就成立挑花社了,在銀燕小學旁邊,大夥兒都上那兒做活兒去,一人10塊錢一股,早上去了,中午在那兒吃頓飯,帶飯也行,那兒也有賣飯的,從那開始我就再沒離開過挑活,也做街道工作,算一個組長,一開會我一人轉一圈兒,從南頭叫到北頭。那時哪兒有居委會呀,開會學習都在我們家,哭毛主席也跟我們家哭的(指1976年9月毛澤東逝世)。就這樣一步一步走,走到1978年正式成立居委會,這才算是掙錢,管往下發挑活,還管收,挑活要是做一千塊錢的,他給你管理費是10塊,給居委會8塊,兩塊錢算你自己的,這就活泛了。1985年我歲數大了,就從居委會回家了。

老頭子1958年回來了,在空軍總院當會計,管理員,「大躍進」又下放走了,上黑龍江水利局,一直在那兒待了20多年。他一年回來一趟。我有兩個小子,屬羊的是老大,屬豬的是老二,今年五十,還有姑娘,屬雞的,今年四十了。

這邊兒剩的我這歲數的老人不多了,我最大,還有一個比我小1歲,一個小3歲,一個小5歲,都是女的。有倆老頭兒,還不是滿族,都是蒙族,是蒙古八旗。漢軍八旗也有,漢軍八旗報滿族,蒙古八旗沒有報滿族的,都報蒙族,比我們還多兩塊錢,我們是7塊5,他們9塊。注1241984年那時候好改(民族成分),我這兒居委會說句話開個證明就改了,注125後來不行了,孩子不到18歲還能改,寫這申請寫那申請,上這兒那兒。後來改都是為了孩子上學。注126我那二孫子媳婦,她家姓芮,也是滿族,她爺爺那輩是西陵守陵的。她爸爸參軍出來,就沒回老家,落在北京,改了漢族了,現在是這兒煤廠的書記。她大姐一個孩子,惦記著考大學,上老家挖根去了,還不錯,改了,她就改不了了。我那二兒媳婦也是滿族,這兒正黃旗的,他們那個孩子改滿族了。

2.營房生計

胡:過去發滿餉的時候生活都挺好的,仨月一季米,月月給錢糧,從十幾歲就挑三兩,注127一兩五。老人死了就空出一個位子,就是有缺兒呀,到西門外大教場那兒拉弓射箭,你射好了就頂這份缺兒了,要不怎麼在家老練那式子,蹲襠騎馬式。家裡都有石頭支子,後來都用來頂門了,一到民國就不練了,人家槍炮都有了,你練那個頂什麼呢。你自個兒練武行,練勁兒,那行。還有值六營的,他們也姓關,會耍刀耍劍,願意學就跟他學去。

咱火器營滿族人怎麼那麼不爭氣呢,好吃懶做,為什麼當警察的多,賣東西的多,就是過去吃錢糧,坐到那兒吃,不動喚就能來,養得跟大爺似的,提籠架鳥,都養活鳥兒,靛頦兒,叫子兒,我們家還有呢,教它叼小玩意兒,鳥叼。還養蛐蛐兒,斗蛐蛐兒,這麼大個兒的澄江泥蛐蛐兒罐,從小到大。養蟈蟈兒,秋天到香山那邊逮秋子兒去,裝到葫蘆裡頭,揣在這兒(指胸前),冬天拿出來在太陽地兒一曬,聒聒聒聒叫喚,房後我大爺他們就幹這個。還都養巴兒狗。

那時候還有錢糧呢,旗人生活就是湊合。一到民國,慣得肩不能擔擔手不能提籃,幹點小買賣嫌寒磣,拉不下來臉。拿我們家來說,我爸爸那點錢糧不夠,我們家把東西全賣了,想賣東西還不敢上大街叫去,我母親聽胡同那邊叭叭叭叭打著小鼓的過來門口,就出門叫去:「嘿,打鼓的」,眼瞅著叫進來,先賣桌上邊的,什麼撣瓶子帽筒啊,什麼茶葉罐子,把這沒用的先賣。大躺箱裡邊都是瓷器,都是祖上留下來的,連我母親那大煙袋荷包,這麼大個兒,八卦穗子,老拿綿紙包著,擱在匣子裡,那也賣了。就賣著過,不賣沒法兒吃。現在要留著那小花瓶什麼的,就都值了錢了,冰裂紋的大撣瓶那可不是值錢嘛,可那搭兒不是沒轍嗎。

趕到賣也沒得賣,就該當了。我小時候老讓我干去,我是老大呀,夾著東西上北邊,當給轉當局,注128那個小么兒姓李,小李子他們家開的,就在銀燕小學旁邊,現在還有,當去:「您多給我們寫點,我們擱不住,過幾天就贖」,不贖就死了,有日期的,不贖要是入一點利錢,就能緩期。轉當局再拿著這東西到海澱當去。我就知道有一掛兜肚鏈兒,銀的,當了就沒贖出來。我們家還有一個老座鐘,我媽最不愛當這個鐘,因為什麼呢?蒸窩頭要一個鐘頭,當了它上哪兒瞧時候去?你就只好點香了,點一根香,香火著完,這窩頭就得了。我媽就不願當這個鐘,沒轍怎麼辦呢,夾著那鍾還得上海澱去,我母親的皮襖什麼的都不在這兒當,都上海澱。那會兒哪兒有車呀,過這河,有一條船,是梁子他們本家的,坐這船走巴溝,就這個河,京密引水渠不是後來挖的麼,以前沒有這麼寬,也沒橋,要上海澱必須坐船,在銀燕小學北邊吧,過大堤就進巴溝了,你說那時候要當點東西難不難?就這個還拉不下臉來。

再有就更可樂了,也許是說笑話,反正我家有這事兒,大年三十這天沒粉條燉肉怎麼辦?就吃羊心肺,可是不能說,怎能說大年下的熬心熬肺呢?哪怕就有二斤面,初一你必須吃餃子,不吃這餃子,聽不見這剁白菜呀,人家都笑話你了,有比你強的呀。過去罵人就說,這營子裡的人,三十晚上沒有白菜剁,吃不著包餃子,都得剁案板,太損啦!瞧不起滿族人。有個水車張家就在這牆外頭,他有四畝多水澆地,他們家有個水車,別人還沒水車,比咱強多了,人家是農民呢,就開損,有名的。

3.旗人婚姻

胡:藍靛廠這些營兵互相結婚的有的是,有介紹人,媒婆。相親的時候還得偷著呢,比如說我父親這家要相一個姑娘,咱這兒不是有西頂廟嗎,四月開廟,注129從初一開到十五,賣什麼東西的都有,唱小戲的,變戲法的,姑娘要逛廟去,她必須走這門口,我二姑什麼的就都在門口站著,相,瞅瞅這姑娘長什麼樣兒呀。要是再沒有這個呢,就帶著這姑娘串一個門兒,這就是設計呢,姑娘自己一點不知道。

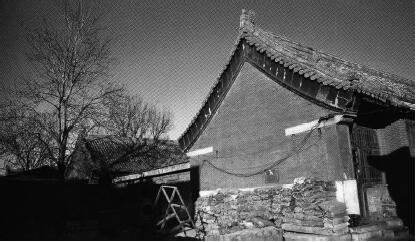

藍靛廠西頂碧霞元君廟的主要建築工字殿

相姑娘相合適了,就該過小帖兒了,就是使紅紙寫好了八字,生日時辰那個,換一個小帖,都願意了,就去合婚,注130看你的屬相和男的相剋不相剋。合婚還得上海澱,這兒沒有,海澱專有幹這個的。合回來沒問題,就放小定注131了,給你四個戒指,倆黃的倆白的,黃的也是包金的,那時候沒有金的,用小手巾包著。四個盒兒,一個盒子裡頭裝熟肉。不許買茶葉,怕「茶言茶語」,「茶」就是茬,就是拌嘴。

然後就該追節了,五月節呀,八月節呀,也是拿著東西到女方家來,擱下,這還不讓姑娘知道呢,得帶著她上別處串門兒去,躲會兒,等人走了再回來。追完節該擇日子了,過禮,就是分了衣裳了,四季衣裳,看你有錢沒錢了,有錢多做兩身,沒錢少做兩身,大褂呀,裌襖呀,棉袍呀,那時不講大衣,做旗袍,然後訂日子結婚,這也許擱個三年兩年的,沒準兒19(歲)結婚,17歲就給訂下了,擱兩年。哪兒像現在,搞完了就得,咱明兒就結婚。注132

我過門時也有那些禮兒,也是坐轎子。漢人過大禮,兩人抬著一隻鵝,活的,抬著酒呀,穿的衣裳呀,食盒呀抬過去,叫鵝籠酒海。在旗的也用食盒,把衣裳首飾擱到裡頭,沒有鞋襪,這都是娘家陪送,小衣裳他給你做,夏天的、秋天的、冬天的,裡頭的、外頭的,棉褲棉襖,褲子褂子、旗袍、夾褲裌襖,到過完了禮,定了日子就結婚了。我那搭兒也一樣,給的就是放定時的4個戒指,過禮時買塊手錶,那時有首飾樓,賣首飾,是孫家的,老頭在街上工作,都認識,拿了一拜匣首飾,借的,完了再給人還回去,等於沒給我。那搭兒就新樣兒了,他在南門街上租的房。

那搭兒歲數大點的不給漢族,滿漢不通婚,為什麼這八旗轉著彎地都是親戚呢,都是骨肉至親,就是不給漢族。旗人家的姑娘不給漢人,可旗人能娶外邊的姑娘,注133我們房後有個麻四爺,他們哥兒五個,這個四爺就娶了河東三岳廟那地兒漢人的兩房媳婦兒。他娶了五個媳婦,左死一個右死一個,死了再娶,續絃。第五個說了一個二婚的,是旗人,這回不死了,生了一個小子。

後來一到民國就不吝(不在乎)了。反正只要比咱們家生活好點,挑挑人,就給了得了。不結婚的老姑娘也有,老營房有注134,這兒也有,白天培他們家就仨,親姐兒倆,還有叔伯的一個,是他大爺屋的,他們家專養老姑娘。他們家有個二官,是外任官,住的都是大門,北屋也是大屋子,三間兩耳,有後罩房,白天培他爸爸是最小的,叫老汰,那時管最小的都叫老汰,他大哥叫胖多子,大姐也胖,二姐不那麼胖。大姐、二姐後來結婚了,都四十好幾小五十的了,都是給人續絃,沒兒沒女,那還生什麼?老營房還一家,姓傅。四月開廟,她還梳大兩把頭出來逛廟去,那時候都沒梳兩把頭的了,她後來也嫁人了。那時儘是老姑娘,不結婚都是因為家裡不給,寶貝兒似的,挑呀,這不合適那不合適,上下夠不著,低了不給高的攀不上,這麼一耗呢,歲數就大了,讓她給人續絃吧不願意,嫌有孩子,前一塊後一塊的,只要家裡有條件,有錢,就跟家待著唄。漢人別打算著有這個,姑娘才十五,那小爺們兒才十一,都是小女婿,等人使用呀。旗人家不娶小女婿。旗人不要勞動力,沒有地沒什麼的,上哪兒勞動去?後來沒有鐵桿老米樹了,就是家務活。姑娘不識字,沒有出外工作的。

寡婦也有嫁人的,在於你自己了,這家裡有生活,能夠養活你,你就守著,沒轍了,那不嫁人她吃誰?別人也說呀,笑話呀,那她沒生活,你笑話也不行啊。那搭兒大姑娘都白天娶,八抬大轎,寡婦都是夜裡結婚,夜裡一個破轎子,四個小鼓,登吧登吧登吧登吧,就是娶寡婦呢。現在結婚都放炮,那搭兒大姑娘不放,娶寡婦才放呢,放倆二踢腳,叫崩煞氣。(娶寡婦)禮兒也簡單多了,但也有媒人,也得放帖兒,也得合婚,也得走這程序。孩子也有帶過去的,我們頭前那個李德貞,她就是晚婚,晚婚就是二婚。她那老頭跟我一邊大,沒結過婚,她帶過來倆孩子,這邊又生四個,一共六個。還有我們三孫子媳婦她媽這樣的呢,前妻留下倆,她帶過來倆,跟這邊又生倆,得,三窩兒。那搭兒一個轟著兩個趕著,沒有說就一個孩子的,一個孩子叫秤砣生。

這兒真沒有娶妾的,娶小的得有錢。我們有個表哥,叫品春,是我姑太太的孫子,行三,他比我大8歲,屬狗的,跟咱們鑲紅旗這兒說了一個媳婦兒,跟我一邊兒大,叫玉如,我三哥這兒不是有轎子鋪嗎,講好了轎子,從這兒發轎,裝上新人搭走了,娶了進城到飯莊子,結婚。他是黃埔軍官學校畢業,做官往南去了,就娶了一個小婆兒。這個玉如是大的,小的是南方人。

4.營房

胡:先蓋的老營房,後蓋的火器營。老營房是健銳營的,住的旗人跟我們不一樣,都是一地方一旗。這兒是八旗都挨著。修火器營的時候本來打算修四旗,再到別的地方修四旗,後來地方沒弄好,八個旗就都在這兒了,要不院子怎麼都小呢,整個兒加了一排房。人家老營房一旗的院子都大著呢,現在老營房那兒房子還有,蓋得好,農民蓋的。我們小時候,周圍有三合土打的圍牆,東門西門,出去是老溝,通水到大河洩水的,家家都有溝眼兒。南門裡邊還有一廟,那時叫小東門。北門的門洞還有,門和牆什麼的就沒有了。西門也沒有了。是解放後拆的。現在好傢伙,有地方就下蛆,全給你蓋上了房了,髒水滿街流沒人管。

營房都是一排排的,房子都一樣,多少按人口,有三間的,有五間的,也有一個單間兒的。我們三爺爺四間,我們三間,都是北房,一明兩暗,後頭齊著這坨下來,有三間後廈。還有院,有門樓,胡同,一溜兒,從這口直通到東頭都瞅見,西老牆能瞧見東老牆去。現在哪兒成啊,都截上了。原來不許截。屋裡有隔扇,後面一個木炕,頭裡當間兒就是八仙桌,硬木八仙,硬木條案,家家都有這些東西,注135供著佛爺龕,頭擱著五供,碼千兒呀,香爐呀。供的是全佛,什麼佛爺都有,紙的,好多呢。旁邊有卡子桌。進門先有一個躺箱,得有兩個箱子還長呢,這躺箱幹嗎呀?裝袍子褂子,袍子褂子不能疊,都是這麼樣平擱著。箱子上有這麼大的合頁,這麼大的鎖。

那搭兒沒這麼擠,院裡隨便種花,什麼都種。那時下雨也在房簷底下擱火,雨太大了搬到屋裡頭來,都不懂得蓋廚房。從打地震,才蓋小棚。

這兒是鑲藍旗,現在還有四旗,這邊有個小街,居委會那道小街往北來,那邊是正藍旗,從這邊過橫街,二居(第二居委會)那兒是正黃旗,這邊兒有道街,北邊一直到銀燕小學寬街那兒,鑲白旗。在銀燕小學後頭是鑲紅旗、正紅旗。西門裡糧店是鑲黃旗,靠北門是正白旗,南邊十字街,東門西門對著,南邊四旗,北邊四旗。南門不對著北門,對著正紅旗小廟,船形的,那邊多,這邊少,演武場在西門外,讓飛機場給佔了。

八旗六個關帝廟,門口這兒有一個,正藍旗的那個廟在路口拐彎處,這兒還有一棵松樹呢,是鑲白旗小廟,那廟小。這道寬街往西,那破房還留著呢,那是正黃旗小廟。正白旗小廟在那個犄角上呢。正紅旗沒有小廟,鑲黃旗沒有小廟,為什麼沒有不知道。先頭廟前邊還有旗桿兒墩兒呢,初一十五升旗子,都是黃的,廟嘛。你問我信不信關公啊?反正你不信我信,我媽信,初一十五她燒香去。八旗6個廟,16眼井,是廟的門口都有井,一旗兩個井,挑水去,現在沒有了。

祖宗板子挺長的,在西牆上供著,裡邊有什麼不知道,不讓女人瞧,三十晚上上了供,從長輩起往後排,姑娘不讓看,一邊兒去,臉朝外,這家沒你的事。祖宗板子也不能隨便擱,得擱在大屋(長房)的門兒。我們房後頭我三爺他們院有,我們這院沒有。那搭兒我三爺死了,不能把祖宗板子燒了呀,門口不是有關帝廟麼,就送廟裡去了。反正祖宗板子沒上我們家來過。

三十晚上都是三叩九拜,女孩子不磕頭,媳婦磕頭,有時拜年,姑娘給長輩也不磕頭。可是結了婚後回來,譜兒就大了,就找事了:哪兒不合適呀,兄弟媳婦不好,嫂子不好呀,都得把姑奶奶打點好了,沒把姑奶奶侍候好,她能給你掫(zhǒu)了桌。還有更玄乎的,姑奶奶的孩子,就是外甥女、外甥媳婦呀,來家也是貴客。外甥媳婦不叫外甥媳婦,得叫外甥姐姐,上舅媽這兒,姥姥這兒,得打點得好好兒的。我媽解放後搬到廣安門外去了,我弟弟他們都上那兒去了,那兒有祖墳的地,我要是去了,我媽就得做菜做飯。

我姑老祖,就是我爺爺的姑姑,是個老姑娘,她家那兒也有比我小的姑娘,晚上我要是說上她家那兒玩會兒去,待會兒我母親就去把我接回來。在門口玩兒也限制時候,一會兒就得回來,不然她就到門口叫去。男孩子也不讓滿街這麼野跑,到時候就喊去。你當是現在,沒影兒了,上哪兒去了不知道。

這兒早先沒漢人,民國時就有了。那會兒一來就駐軍隊,什麼李字兒兵啊,國民黨軍隊,有錢的害怕,都搬走了,房子就宅(空)著了,有租房的就租,沒租房的就閒著,為什麼營子裡的房都拆了呢?就這麼拆的,沒人住。還有那些沒飯轍的人呢,他晚上就揭瓦去,揭完瓦弄椽子,弄完椽子拉架,「嘩啦」,房子就塌了,弄走賣去了。為什麼北四旗那麼多空地,越來空地兒越多呢,都這麼幹的。

那時哪兒有這麼些外來戶哇,在街上打著滾兒走也沒有車撞上你。夏天把街門關上,屋門是活的,摘了,就掛著簾子敞著,沒事。解放後居委會就設在咱家裡,我出門都不帶鎖門的。那會兒關萬喜當主任,有時上我家坐半天我才回來。現在一樓都安防盜門,我大兒子家在上莊,新蓋的樓房,「乒」,樓門一關,我都不會開那鎖,就圈禁閉,我在屋裡就瞧書,要不就跳房子玩,鑲的方格子地,從這頭跳到那頭,多悶得慌啊,我住不長,頂多待一禮拜。

我家祖墳是紅寶頂,廣安門外北馬連道倉庫那兒整個都是,有120畝墳地,有松牆子,有花牆子,有宮門,有石碑,世世代代我家一直跟那兒。祖墳都有餘地,四周圍叫誇欄注136外頭,不屬正式墳地,我姥姥、我姑太太起墳都上那兒去,我們姑奶奶家佔了地了也埋在那兒,我母親我父親也還都埋在那兒。我母親死時還用棺材呢,「文化大革命」了,人家把棺材都拆了,我母親說:「就是別燒我。」我父親成心(即故意),說:「就把你燒了,把灰還給你揚了呢。」我母親說:「你跟我有什麼仇恨呢還銼骨揚灰呀!」後來我媽死時,老劉家把他媽那棺材拆了,我們就用40塊錢買下來,拉到廣安門外頭又給釘上,把她埋到祖墳。

解放後修馬連道倉庫,把幾十個墳都移走了,寶頂全刨了,移到門頭溝那兒的山窠上。最後動的是祖墳,前幾年才讓人占的,我弟弟住的地方離那兒不遠,他在灣子北邊,這墳在灣子南邊,可是沒人送信兒來,他全不知道,人說是國民黨時候就被盜過了,可還是刨出來好多東西。

看墳的是我們本家的,管我爸爸叫三爺,管我叫大姑。他是家生子兒注137,由我家給錢糧給地,後來就沒錢給他了,沒錢給了就種地,到日本(日偽)時候還有32畝地,契也不知道在誰手裡。他家是兩口子帶一兒子,那兒子盡耍錢。

定:給您家看墳的是漢人還是滿人您知道嗎?

胡:不管漢族滿族他也得隨著滿族,祖祖輩輩生了孩子你都得看墳。注138我大爺在的時候看墳的種的菜什麼的,還挑著進城給我大爺送來。

5.生活

胡:我愛唱,愛瞧書,愛京劇。我上挑花工廠,一個月掙5塊錢,回家來做鞋活,就是做什麼小松樹小塔呀,這錢家裡不要,我就添穿的。到現在我也不好吃,吃肥的吃瘦的你別找我,我還是愛買穿的,我這穿的死了都得燒,全是。我愛買書,18歲時上護國寺,那搭兒都是走著去,走到西直門坐那當當兒車,坐到護國寺。我專到書攤上尋摸去,什麼《紅樓夢》《粉妝樓》《二度梅》《再生緣》,我爸爸愛瞧《三國》《聊齋》,我結婚時都讓他們給借沒了。我媽不讓看,我一瞧書就挨說,沒轍。這人家做活兒,老瞧書活兒不就做不出來了嘛,我就偷著看,藏著。我們三間屋,我在外間屋炕那兒靠著窗台,書擱這兒,她進來我就幹活,她進來看見就把書撕了。那回我起床一邊漱口,一邊就拿起《彭公案》瞧,她啪的一聲搶過來就給我撕了:「沒事老瞧書,跟你爸爸一樣,老離不開那殃榜。」注139就是給死人開的那殃榜。我又把那書一點點撿起來拿糨糊粘上了。晚上我老不上他們那炕上睡覺去,一人在外屋炕上,為的就是一人偷著瞧書,把煤油燈捻那麼一點兒亮,書對著亮走,我媽看見又喊:「又瞧書呢,費煤油!」可是我要不是瞧書,字兒哪兒認得那麼多?我虛歲十二就不上學了,還不早就都就飯吃了。

我姥姥知道好多笑話,什麼鬧鬼鬧財的,要不就說大馬猴。她住我們家的時候愛腿疼,晚上老讓我們捶腿,給她捶著腿我們就說:「那得給我們說笑話啊。」姥姥就給說笑話,要不她就說:「貧不貧,老說笑話,來回倒糞哪?」要不就說:「盡說鬧鬼的幹嗎?上茅房沒人跟著啊!」我們就說:「您說吧說吧,我們不害怕。」可是一會兒上茅房就又央告她:「姥姥您跟我們去吧姥姥。」

趙書注140是正白旗的,他爺爺和我二太爺那時淨在我們家過牌,唱八角鼓,他爺爺也唱八角鼓,他叫我大姑叫得親著呢。過牌就是排練,唱岔曲兒,今兒晚上你唱什麼,他唱什麼,都有個木頭做的水牌子,上面寫著誰唱什麼。人家過牌,我母親就在屋裡聽,人家沒會她先會了。要不我母親怎麼就會唱呢,什麼大雁捎書昭君出塞,什麼三國上的,活捉張三郎,還有寶玉探病,會唱好些個哪,做著活兒解悶兒就唱啦,她哼哼我就聽著,可真讓她唱呢,她就說:「沒閒工夫哄你玩兒!」

這是八角鼓,我唱的那是京戲,我會唱戲都十幾了。那會兒北邊有京戲票房,在銀燕小學後頭,文武傢伙、察,都有。那搭兒就有唱的,趙淑芳,她有倆姐姐一哥哥,她哥哥好拉,她們就唱。都是愛好,業餘的。也跟過牌一樣,今晚你唱什麼都寫在水牌子上。我媽不許我唱,我就偷著去,我家我弟弟的京胡拉得好,也總登台,他從前唱青衣,後來老了唱不了青衣了,就去(扮演)小花臉,《吊金龜》就去那張義。我也唱青衣,現在一開會我還清唱。

起初什麼叫民歌民謠我不知道,趙書說你小時候唱過「酸棗棵棵」嗎?我說唱過呀,那還是我姥姥給我們唱的呢,他說那就叫民歌民謠。姥姥給唱的,我姥姥會的不少。她哄著我們玩時就給唱,我又愛記,我要不愛記呀,也什麼記不著,有的是人一問什麼都不知道。這民歌民謠讓人搜走了不少,好多人,不是一個地兒來的,搜集走好幾回了。那書上還有我唱的「月亮底下亮堂堂」「酸棗棵棵」呢。