時 間:2015年11月18日

地 點:北京市豐台區樊家村某居民樓

訪談者:定宜莊

[訪談者按]上面這篇口述訪談做於8年之前,躺在病床上正在做化療的何先生雖然談鋒甚健,作為訪談者的我卻多所顧慮,當時的想法是,只要他說得盡興就好,其他問題就不必深究了。此次揀出這篇整理稿再讀時,便有天馬行空卻不落地之感。

我因各種各樣的緣故,整整8年沒有再與何先生聯繫。好在通過張莉女士和安雙成先生注199的再次相助與安排,我終於再次與何先生見面,並再次為他做了訪談,使我有機會對諸多上次未曾談及的問題,譬如他如何學習的滿語、他的父母雙親以及諸多親友的生活狀況等,做了比較詳細的問詢,終使這場訪談落到了實處、接到了地氣,也終於可以將其作為宗室後人中的又一個實例,收入到我這部「府門兒」之中,這讓我甚感慶幸。

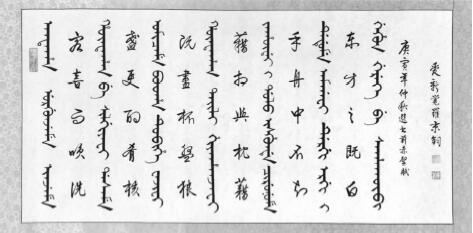

何秉鈞書法作品一

何先生那年病癒出院之後,便每日以書畫尤其是滿、漢兩種文字的書法自娛,8年來不僅樂在其中而且頗有成就,還加入了北京市書法家協會,我為他身體的康復、精神的充沛而高興,並將他近年用滿、漢文撰寫的兩篇書法作品附在書中,以示我的祝福。

1.宗譜與滿文滿語

定:咱們今天還是從頭說起,好嗎?我問過安先生,問他怎麼跟您認識的,他說是您到一史館去查你們家的家譜。您是先去查的《愛新覺羅宗譜》,然後再去查的檔案的《玉牒》?

何:查的《玉牒》。

定:那《玉牒》和《宗譜》裡面都有你們家嗎?

何:有有有。我知道我的祖上的旗,知道我祖上是誰。《玉牒》在早時候是使線穿的,紙啊都不是特別好的,是糙的那種。

定:我知道,我看過《玉牒》。

何:上面是滿、漢兩文,分成18格……

定:行行,這我都知道。那也挺費勁的吧?

何:安先生拿出同治朝的那本,一打開,誰呀?穆宗毅皇帝,就一本,他沒後人嘛。我說就這麼薄麼?我們家人可多啦,不對。查查人多的吧,亂糟糟的,抱出好些個來。

定:你們家族是代善的後人?

何:禮親王第四子。

定:咱們看看能順到第幾代啊,您父親?

何:我父親這都沒入過《玉牒》。祖父當年譜名啊叫松錫,後來民國時候改叫何錫昆,拿那個錫呀做一個名,後來說不能姓張姓李啊,祖宗牌位是和碩禮親王,得了,寫一個和吧,拿到衙門去了,人就說不行,這哪兒對呀,和珅,也是旗人,你改吧,就改了何。

定:可是您的輩分我不清楚。

何:我們原則上就是說,毓字輩,恆字輩,要擱我的話不是毓字輩就是恆字輩,可是這兩個字輩都挺含糊的。因為我們排名啊不是像別人似的按康熙的35子。你看某某某的兒子改了名字了,叫金啟什麼,我說那哪兒對頭啊。某某某說了,我祖上啊是第三祖索昌阿的後人,第三子是索昌阿,第四子才是覺昌安,寧古塔貝勒,這您記得吧?嚴格地說,覺昌安的後代才算宗室。

定:他們算覺羅。

何:覺羅!他們家是遠支兒,就是覺羅(juē luo居落),現在都念覺羅,紅帶子。我們呢,叫宗室。我一去(張莉珊家),那老太太:「我們是皇族注200」,我說「您皇族啊?我是宗室」,「哎喲,那您是哪位王爺的後代呀?」口氣就變了。她聽我說話啊,咱們說話在行,過去誰說皇族啊,說宗室就知道,黃帶子,對吧。

定:老太太還這樣哪?我見過她。

何:我為什麼記得她的名字叫張莉珊呢,我給她開過方子,我給她開過藥。開完到門市部給她取藥去。寫這個(名字)她能報銷。

定:我書裡寫她的名字叫張壽蓉。她的娘家的名字。

何:您記住了,最近一支是宣宗成皇帝的,道光爺,道光爺的第七子是奕訢,奕訢的後代,最近支兒的應該就是溥儀皇帝,他是宣宗成皇帝的後代,偏旁走支兒地都掛著呢,您看溥字輩兒的全是立人:溥儀,溥儒,全是立人。載字輩的,全是三點水兒:載濤、載洵。到了毓字輩,全是山字兒,毓峨,您不是這個,您別胡說愛新覺羅。愛新覺羅排輩相當嚴格。還不用說永綿奕載,溥毓恆啟。注201我們都是各支排各支的。宗人府讓各支單排。你像肅親王的後人金璧輝,她父親叫善耆,她叔叔叫善旌注202,鎮國將軍。

定:你當時怎麼想起來去查你們家的家譜的?

何:嗨,因為什麼呢?因為我本身哪,又會滿文。

定:您那時候已經會滿文啦?

何:我一小兒就會呀。祖父教的呀。我的滿文是祖父教的,是家傳哪!

定:不是安雙成先生教您的?

何:不是!他們說過北京市有多少多少人會滿文,我說這裡頭不包括我。我是家傳的。

定:就是說您祖父滿文就挺好的?

何:我祖父13歲的時候進宮了,不是家裡就散了麼,宗人府分配到樂部當差的時候,就跟著師傅,13歲,就讓他學宮裡的規矩,那天是跟著誰呀?光緒,上頤和園,光緒就跺著腳:「yabu!yabu!yabu!」我爺爺說:「皇上說什麼哪?」師傅說:「讓快走哪!回去好好學去,咱們衙門裡頭都有滿文師傅!」跟著清文師傅學去。回來,就跟著清文師傅開始學滿文。

定:那就是說原來他在家裡是說漢文的。

何:在家裡頭十幾歲他不會,(滿文)這是到樂部學的。

定:就是說你們家也已經說漢文了。

何:對對。

定:學滿文就得專門有師傅了。

何:我祖父是進宮當差,在樂部學的。樂部對我祖父要求特別嚴,別人就唸唸書寫寫字就完了,我祖父就得天天兒學漢字,學滿文,學蒙文,拉弓,騎馬:「出去,練去!」,跟別人不一樣,培養對象就是。

定:他蒙文也好?

何:蒙文沒有滿文好,都是老師教的。

定:那他怎麼會想起教您滿文來呢?

何:哎,我看家裡那麼多滿文書,我說這是什麼呀這是?他說:「滿文,清文。」我說怎麼念呢?「你願意學嗎?」我說願意學,他說那哪天學吧。

定:那您父親會嗎?

何:我父親哪,恍恍惚惚。為什麼說恍恍惚惚呢?他沒專門學過,他知道幾句,就是眼巴前兒的,像出門在外了行什麼禮,請安了,這個知道,磕頭「hengkile」啊,走「yabu」啊,這個知道。在宮裡頭,原來那個贊禮郎,不是滿漢兩口嗎:「跪~」,「niyakūra~」「叩~」,「hengkile~」,「起~」「ili~」。宮裡都是兩口。我祖父在宮裡當差呢,就這麼學的。過去呀,滿蒙的官員必須要學滿文,寫字必須要寫滿文。

定:您會滿文這事除了安先生別人有知道的嗎?

何:……我跟安先生在一塊兒就是提高,怎麼說提高呢?因為哪兒不懂啊,哪兒彆扭了,哪兒發音不好,他幫我讀讀。

定:這是人家安先生的母語啊。

何:對,哪哪兒不明白了,他一點。

定:那您知道不知道還有別人像您似的也是家傳的?

何:不知道。

何秉鈞書法作品二

2.父親家、母親家

定:上次聊天時沒聊到您父親,咱們補充補充。

何:我父親是這樣,喜歡呢,一個吃喝玩樂,還一個呢,——這都別往上寫啊。

定:你父親他們哥兒幾個?

何:應該說是3個,我父親是老大。老二給出去了。

定:給出去,為什麼?

何:是這麼給出去的。我爺爺有一個好朋友,叫曹惠清,是一個古玩店的老闆。倆人哪簡直就跟親兄弟一樣就那麼好。

定:好就連兒子都給?

何:你聽著!他就喜歡我父親:「哎喲真好,趕明兒上我家來當兒子得了。」我爺爺說:「你別著急,再有我就給你一個。」後來呢,正好我那二叔啊,就出生了,他上家裡來逼來了:「你不是答應我了嗎?」我父親不願意給,不願意給也不行,你當初說了,你說話得算數啊,這麼著。

定:就真給了?

何:給啦,說你到我們這兒來,你受不了苦,家裡倆媽呢,倆媽疼他呀,你想想。他一個親媽,他爸爸還一個姨太太。曹惠清他倆媳婦兒,家裡又住洋樓,沒孩子。

這不是給過去了麼,後來我二叔長到十幾歲,我太太死的時候兒,我父親上家去找他去了,說跟我回去吧,咱媽死了。這麼著回去了,回家了。反正啊,我祖父講話,說咱們本身也不姓何,那家不是姓曹麼,咱們旗人本身就指名為姓,愛姓什麼姓什麼得了。

我還有一老爹,20多歲就死了,肺癆,就是肺結核。我見過那老爹,老爹是雙棒兒,另一個老爹是4歲的時候,讓一個本家的姑姑抱著沒留神,「吧唧」就掉地上就摔死了。

定:啊?!

何:沒留神。這本家姑姑叫金文英。

定:把人家孩子摔死了人家能答應嗎?

何:那也……這是本家的人。她沒抱住。

定:怎麼那麼二百五啊?

何:誰知道,金文英嘛。

定:那您二叔後來幹嗎?

何:二叔啊,他本身在鐵路上當扳道工。解放以後還當了黨支部的書記。他本身的愛好啊,有點風馬牛不相及。他拉胡琴唱京劇,拉胡琴拉得好,而且還一個什麼?摔跤!嘿,你看這兩個根本不貼譜。

定:還是挺愛玩兒的,這都是旗人的本事。這曹惠清是滿人還是漢人?

何:漢人,跟我祖父好得不得了,三天兩頭就上這兒來,三天兩頭就上這兒來。他們家那好東西:「哎,你看看這個,這如意,哪哪朝的,給你送來啦」。那個又什麼:「給你吧。」

定:那你們家有不少好東西。

何:都是他送來的。到現在他的孩子們,他的孫子,還都上我這兒來。我也是做吃做喝。我跟我二叔學的拉胡琴兒。您知道燕守平注203嗎?京胡高手,全國第一把。燕守平拉胡琴,我二叔給伴二胡。後來「文化大革命」,我拉過全本的《沙家濱》,因為我們房管局有《沙家濱》劇組。《紅燈記》的「痛說革命家史」,還有《智取威虎山》的「打虎上山」。玩兒唄也是。

定:您祖父後來一直跟您家生活?

何:一直跟我們在一塊兒,我父親養著。我父親是80多歲去世的。

定:您媽媽是旗人嗎?

何:旗人哪!端方您知道嗎?他們大排行,端五爺,端方行五,我太姥爺行二,端錦是行六。我媽管端方叫叔爺。端方、端錦倆人到了四川保路同志會,鎮壓去了。

端方像

定:對呀,後來端方給殺了,端錦也給殺了。

何:一塊兒就義。要說老姓啊,是托克忒氏,要說漢姓啊,簡姓陶。

定:其實端方才冤呢,這人其實特進步。

何:我媽結婚的時候,連五太太全來了。我姥爺管端方應該叫五叔。這是我太姥爺啊,我姥爺呢,叫榮連,到我母親呢,就叫秀珍了,都指名為姓。他們的後人就沒有聯繫。後來我母親拿著畢業證書出去找不著工作,就因為叫秀珍,就這個是旗人,不給。後來怎麼辦呢?也沒有姓,說我老太太娘家老姓姓王,乾脆咱們就姓王得了,就這麼指東說西,就姓了個王。

定:榮連是幹嗎的?

何:吃喝玩樂。我就聽說呀,小時候沒少挨打,後媽,就說他出去啊,跟人一塊兒斗蛐蛐兒,回來啊磕膝蓋上邊有土,肯定是老師罰跪來的,有土,哎喲,這就一頓打。本身他也好玩兒。那會兒為什麼懷塔布注204跟他們熟啊?我姥爺那會兒給他挎刀,當什麼呢?當噶什哈。噶什,您知道嗎?我給您寫,一般俗念就念郭什。給懷大人呢,就當郭什。因為什麼呢?因為他本身哪,他不學無術,會什麼呢?玩馬。

定:玩馬?這馬怎麼玩兒啊?

何:他那馬騎的,邪行了。說有一次也不是誰啊,蒙古的,給皇上進貢,進了一匹烈馬,這烈馬給了誰呢?給了懷塔布了,這馬啊,沒人降得住,誰打算上去啊,沒門兒,還沒到那兒呢,這馬「乓」一踢就給踢跑了。有人就說了,說榮連,你不是會騎嗎,你看看怎麼樣。他說我試試,也不知是怎麼著,他就沖這馬比畫比畫吧,一不注意,「侉」地一下,上去了。這馬直撂蹦兒,可是怎麼蹦,他始終就摔不下來。說行,管理人說配上鞍子,他說我帶它遛遛去吧,配好鞍子。他不是住東廠嗎,出來,從美術館,再往東,東四,朝陽門,朝陽門外神路街,那兒有個廟嘛。

定:東嶽廟。

何:快到東嶽廟了,這馬壞呀,突然就撒起歡來,吔——就快,照著一個旗桿哪,拿那肚子就往上一貼,我姥爺就往上一吊,一吊,「侉」,行了,沒事兒,那馬啊,一下,就老實了。就把馬拉回去了。我聽我姥爺說,那時候天哪,正冷,懷大人瞧著,我姥爺把那馬拴到馬樁上了,把衣服往腰裡一系,把小辮往脖子上一繞,拿馬鞭子就一邊打一邊罵呀,把那馬打得「灰灰灰,喲喲喲——」 一下就打過來了,打那兒起,那馬,特好使了。

定:那他是有能耐呀,你們說人家好吃懶做。

何:那他這是玩兒呀,也是跟著八旗子弟一塊兒出去玩兒。有玩蛐蛐兒的,那一塊兒玩兒去。有玩鸚鵡的,有架鷹的。這是玩馬的。當初那會兒,他文化素養不是不行麼,說在家逛蕩不行啊,端方出頭跟懷塔布嘀咕著,說讓他挎刀,這麼著就當郭什。可是一到辛亥革命呢,就吹啦。

定:也不能再玩兒馬了。

何:玩兒什麼啊,什麼都沒有啦。後來聽說是出去做買賣,死在外頭了。

定:哎喲,他幾個孩子啊?

何:一共是3個孩子。我一個大舅,一個二舅,還一個是我媽。那大舅啊,4歲的時候就死了。大舅怎麼死的?他小時候淘氣,扛著一個漿稈兒,扛槍似的。

定:什麼稈兒?

何:就是秫秸稈兒,玉米稈兒。看那邊拴一匹馬,他拿那個稈兒捅馬屁股去了。那馬一扭屁股,「叭」這麼一踢,就把他踢昏了,昏了以後就發高燒,死了。聽說呀,事先都有預兆。他小名叫七一兒,奶奶婆呀,71歲的時候有的他,他的奶奶,就是他的祖母,71歲的時候生的他,那會兒他都吃上錢糧俸米了。他說話有點兒咬舌兒,要盛飯吧,跟我姥姥說:「奶奶,盛得滿滿的」,管我姥姥叫奶奶,旗人不是叫奶奶麼,說幹嗎盛那麼滿呢,吃完再盛,「嗨,沒日子吃了。」他老說這話,就是出這事之前。後來死了給我姥姥哭的。後來好些人還給她做工作,有個尼姑,說:「你別哭他啦,上輩子你該他的,他坑你來了。」慢慢慢慢地把這事給放開了。後來之後又有了我舅舅。我舅舅1956年死的,高血壓,他屬豬的。他也趕上吃錢糧俸米了。

定:你媽媽後來還行?

何:老太太喜歡唱單弦。為什麼我也喜歡唱啊,就是受我母親影響。我母親還能唱京劇,1958年不是群英會麼,我母親是積極分子啊,北京飯店請客吃飯,她上台演出,唱《四郎探母》。

定:唱公主?

何:唱老生。好像說,這滿族人的家庭,愛學習的多。

定:比較講究精神追求。(笑)

何:我小時候就是什麼都納悶兒。你看我那幾個弟弟什麼的,他們不會,像我們家那些工尺譜什麼的,他們都不會。我奶奶就說,我那幾個弟弟啊,他們哪個都不著調。我奶奶管他們叫什麼呢,管他們叫土鱉。

定:您幾個弟弟?

何:我3個弟弟呢,還有一個小妹妹。我老愛打聽事,他們這些人,他們不打聽事。連我嬸她們娘家的事,他們自己不知道,都上我這兒問來:「我們老家是怎麼回事兒?」我說聽我嬸兒說,她娘家是幹什麼的?她娘家是保皇糧的,運糧河上,保鏢的,鏢行,白糧金家。

定:他們是漢人還是旗人?

何:回人。

定:他們老家在哪兒?

何:通州啊。一說白糧,白糧就等於是皇糧。老百姓的糧也不是叫軍糧還是什麼糧。白糧金家他們姓金啊,都是練武的,練刀練槍。他們家那姥爺練的功夫叫「雲中踏」,夜裡12點的時候,估計這人都有病,夜裡12點才開始練呢,蹲得挺好,彎著腰,蹲襠騎馬式,拿手,就慢慢慢慢輕撈,撈到什麼時候?你聽著,這水能響了,這功就出來了。

定:這都什麼啊,神了吧唧的。

何:您就當故事聽。那老太太什麼都跟我說,她娘家的事也跟我說。他們家一個特點,就是男性活的歲數都挺短,練武出身麼,練過了力了。我那嬸兒死的時候68歲,她是屬雞的,比我母親小3歲,今年要活著得九十五了吧。

定:他們怎麼娶一回民呢?

何:那會兒呀,我叔呀不是會摔跤還愛拉胡琴麼,正好我嬸她那姐夫就是摔跤拉胡琴,這麼著,說乾脆我把我小姨子說給你吧。

定:他們那生活習慣能一樣嗎?

何:生活習慣就隨他們家了。所以我跟一般回民要侃起山來,我比回民還回民。

定:您那嬸也按時上清真寺什麼的?

何:她不去。反正她挺虔誠的。家裡有什麼事,乜貼事,上禮拜寺。後來搬到城裡頭來住寬街,上東四清真寺。

3.北京人及其他

何:我還跟您說,這第一代的北京人是誰?牛街的回族人。為什麼?因為當初啊,成吉思汗征服世界,從阿拉伯弄了好些個小青年兒,東打西打,其中一部分人打到哪兒?就是牛街,到最後那個是元什麼宗來的,把他打跑了,這些回族人他沒帶走,就留在北京了。他們算第一代。第二代北京人,就是明成祖遷都的時候,到了北京了,說皇上吃菜怎麼辦呢?就從山西洪洞縣大量移民,移到北京菜戶營。在這兒紮下來以後,專門給皇上種菜。菜戶營這人是第二代北京人。第三代北京人就是咱們,滿洲。咱們都是抱著老太罕龍尾巴過來的。我分析得有沒有道理啊?

定:挺好玩兒的。

何:我跟您說,這府門頭,原來啊,東城,夠稱上幾個府門頭的,不多。你看東廠胡同懷家,就是懷塔布家,那算。

定:還有麻花胡同繼家,秦老胡同增家,金魚胡同張家。

何:還有一家,文董家,還有倉趙家,頭上都有一個封號似的。

定:咱們說的都不是府門兒,是宅門兒。

何:我沒趕上過,我聽家裡老人說,這宅門進去,不是就進它這院子,您得進那垂花門。外頭有幾間房子,那是下人住。

定:傳達室。

何:除了傳達室之外,有水房,有趕車的,拴馬的,他們這些人的房子,也是乾乾淨淨,都弄得好著哪!進了影壁之後,才見了垂花門,裡面這是一溜廊子,東西廊子。這下多大的雨都不用張傘,直接就進了屋子了。這咱們都沒趕上。

還有說乾隆他媽梳大兩把頭,這不對。她頭髮沒這麼多,再有西太后,頭髮沒那麼多,梳小兩把頭。頭髮多的時候梳大兩把頭,根據頭髮多少來定兩把頭。

定:那我們不懂,我以為頭髮不多了可以用假髮代替。

何:不行不行,小兩把頭就是小兩把頭。西太后到晚年就小兩把頭,有重大的儀式,她就不是兩把頭了,就戴鈿子了。珍珠拴成的小盆兒似的。您到內蒙古,王爺福晉什麼的戴的那珠子,那叫鈿子。公共場合非常隆重的時候,就戴鈿子了。這女同胞後頭啊,這叫燕尾兒,過去那梳頭劉,給宅門兒啊,給宮裡頭啊,經常梳頭,那會兒他也上我們家來,說這頭髮呀,梳的時候怕梳得不好,怎麼辦呢,拿那長頭髮紉上一根大針,這針可扎不著你啊,把頭髮縫上它,那燕尾兒規規矩矩的,可好看了。還有漢軍旗人梳喜鵲尾兒。

定:怎麼這漢軍旗人和滿人的髮式還不一樣?

何:有的漢軍旗人啊,她為省事。還有一種,也是漢人,有錢的漢人,梳蘇州撅,還有一個名字叫搭拉蘇,也是它。這都是清朝那會兒梳的頭。北京的事兒,這犄角旮旯兒的故事啊,我自個兒都在寫。地壇抓蠍子的事兒您知道嗎?

定:不知道。

何:地壇逮蠍子的故事啊,是說有一個小伙子,他逮蠍子,一天啊來一老頭:「幹嗎哪?」「逮蠍子。」「逮蠍子賣錢。」「我呀,給你點兒錢,做個小買賣吧,別逮了,太損。」「哎。」給了點兒錢,不少,幾百幾千吧,沒做買賣啊,胡花亂花,花沒了,花沒了又逮蠍子去了,草高啊,第二天一看,那小伙子渾身都腫了,光著脊樑死在那兒了。有人說,那個老頭是蠍子精,把小伙子蟄死了。這是地壇的故事。馬蓮的故事我給你講過,忘啦?

定:不記得了。

何:也是八旗兵,鑲黃旗啊,說那操場啊,老年間不長馬蓮,說馬蓮是地門的鑰匙。那八旗兵天還沒亮呢上那兒遛彎,一瞅怎麼長出馬蓮來了?嘿……一把拔下來了,說這是地門的鑰匙,真的假的啊?他隨身帶著火鐮呢,唰唰唰,點著了,「轟」,開了一扇大門,看見一小驢兒啊拉著一個磨盤,在那兒軋黃豆呢,桌子上擱著瓶子罐子的,什麼都有,小伙子就納悶兒,這小驢拉著磨軋黃豆乾什麼呀,這時候地門就要閉了,他不能白來呀,抓了一把黃豆就跑出來,地門「侉」地就閉上了。他一看這黃豆,全是金豆子。別人就說,你看你這命啊,就是把金豆子,那茶壺茶碗,你要抓出來全是金的。諸如此類的故事,我這兒多極了……