李:如果說按我們家裡排著的,我叫李清蓮,我姐姐叫李目蓮。不是有那目連救母注47的故事麼,我爸爸給起的。可是我為什麼叫李玉平了呢?那時候上學呀考試,必須得先會寫名字,只要你把名字會寫了,這就算是錄取你了。我就不會寫,這一大堆我一看就腦袋疼,我就不寫,我就抱著腦袋哭,哭得腦袋都疼了。我爸爸說你真沒出息,明天就考試,我都給你寫這麼大,你一筆一畫地描下來咱們就能上學,要不然你甭念了,你哭什麼呢?我說給我改一個吧,改一個容易的吧。我爸爸一生氣,什麼容易?唉,叫李玉平,這次你會寫了吧?我就給寫下來了,得了,玩去了。就這麼著。所以我在學校裡名字都是玉平,但在家裡叫清蓮。派出所說這個清蓮叫曾用名,我的戶口就是這樣。

我小時候苦日子過得就甭說了,您說真是我們這家,這一大堆人哪,五六七八九,養弟弟沒完。我跟我姐姐、我最小的弟弟跟我媽,我們在一個炕上。這幾個小子就都在南屋那個大炕,都是前沿炕,倒真能擱人,一瞅啊,一水兒的小腦袋瓜兒。屋子裡頭那涼,煤球爐子搬進來搬出去,沒有說一人一個被子的,反正是一大堆小子,我媽說要是花搭著生還麻煩了,被子都成問題。到晚上的時候我媽就說,去瞅瞅去,看誰回來了誰沒回來。他們都洗完了鑽被窩兒了,一數腦袋一數底下的鞋,就知道誰還沒回來。天天兒我下了學以後把書包往家一扔,提溜起那小筐就走,一邊看孩子,一邊外頭撿點兒煤核。我父親給我們留多大的遲累啊。

1950年我父親回來,他寫信就說我也供不了你了,你湊合找事吧,別那麼要強了,一個姑娘人家的,有點兒識文斷字就行了,別再上了。你想他回來的時候我最小的兄弟才多大,我怎麼辦呢?事情已經這樣了,我得面對現實呀。

我姐姐那時就在鐵路上了,日本一投降以後他們就都歸到鐵路了。她也幫我找事兒,找的是鐵路上的,叫交換台,就是現在那個電話員。我姐姐把它叫插塞子拔塞子,說很簡單,你一聽是哪兒的,你就給人插上,說完話了,你再給它拔下來。我說我不去,我說你才幹這插塞子拔塞子的事兒呢。我姐姐就強迫給我報了名,非讓我參加考試。你知道就在東單,現在的菜市場,原來是鐵路局的一個什麼地方,就在那兒考試。我那時候反正挺有主意的,去我也不考,可是我跟家裡我也擰不過他們,我就裝模作樣拿著墨盒就走了。我姐姐托了一個秦老頭兒,說秦老頭兒在門口等著你,到時候帶你進去。我到那兒看了看,老遠一看秦老頭兒就在那兒站著呢,我就跑了,跑到東單大操場上,坐在那兒玩了半天,11點了我才回家。我就不考,說不考就不考,秦老頭兒就沒找著我。我姐姐從小就知道掙錢,我(姐姐)就給你們掙錢,掙錢就養活你們,別的不管。可是我姐姐特別好唱歌。

定:她不像您似的什麼都知道。

李:她不好問。那時候我初三還沒有畢業,正好看見報紙上有北京市衛生學校招生。我必須得去呀,因為如果等我畢業了,人家已經招過了,我就不能考了。我去的是鮑家街,市衛生局,在那兒考的試,考完了以後發榜,我一看有我,回來我就跟我媽說,行了,又出去一個吃飯的,幫著掙錢去,養家餬口。我媽還說呢,你努點力你不那麼笨,那插塞子拔塞子你就沒考上,這再考不上你不就完了。

我1951年進的衛生學校,後來改成通縣衛校了。是我考上衛校以後,我爸爸才回來的。我那時候才十幾歲,都是讓家裡的生活給擠兌的。不過我是趕上好時候了,我上學還供給制,一個月給150斤小米,那時候合小米,後來就是合單位,你掙多少單位,我就是150斤小米,拿回來那錢就給我媽,學校還管飯。我這3年上學還給算工齡。

衛生學校出來以後,分配的我就搞婦兒,後來就叫婦幼。崇文區解放的時候叫七區,我們就是第七衛生事務所的婦兒兩科。後來一點點擴大,專門蓋了一個婦幼保健所,各個門診部都有搞婦幼的,我就分配到門診部。四院原來還有兒科,後來兒科就撤了,合併到崇文區兒童醫院。就是現在的幸福大街,我們就專門成立一個婦幼科,專門搞一些個婦幼的保健,就不從事治療了。

我們醫院職工這麼多,為了解決職工上班的困難,就成立了一個連托兒所到幼兒園。您知道醫務人員女同志多,很困難,所以產假只能是56天,就是國家規定你可以多休多長時間,醫務界也不允許。沒有人啊,您都歇產假誰還干呢?只能在其他方面獎勵你。像我們規定,懷孕7個月才能下夜班,孩子到7個月你就得上夜班,就是說7個月下,7個月上,再到後來56天就上夜班,一線就那麼忙,那孩子往哪兒擱呀,醫院裡必須自己解決。我們院長說你挺適合幹這個工作的,你從事幼兒教育也行,婦幼你做個保健醫也行,咱們就弄這個,就這個條件,從56天就得收,這樣你是院長兼保健醫,兩樣都得干,我再給你配合上一個人,咱們就白手起家。我說哎喲,這兒科的一些個治療,常見病多發病我都能幹,這教育我可沒從事過。他說你沒從事過你開始學啊,咱們區裡就有幼兒師範,你可以帶職去學,你先學這個,然後咱們找一些個幼兒師範畢業的老師來。咱們孩子逐步逐步一點點就長大,從乳兒室到托兒所,從托兒所再到幼兒園,從托兒所到幼兒園這一步,你就要發揮能力了。就不讓我干婦幼保健了,讓我上這兒來了。我那時就四十多了,我說這是60歲學打拳,到時候就讓我出家,就覺得挺難的。從56天就開始收孩子,白手起家,什麼都沒有,我一幹就好幾年不能回家。

就說我那個時候,反正就這麼過來的,我是從四院的幼兒園退休的,應該干到55歲,他們老不讓我走,我一直幹到57歲。

定:您先生是做什麼的?

李:……我挺不願意談這一段事兒的。我從25歲就帶著倆兒子,我一直就帶著他們,在娘家跟我母親住在一塊兒。有時人家一問我,很簡單,一句話就給了結了:死了。實際上沒死,離婚了。我這個人反正,我就是叛逆,我兒子也知道我這性格,說我是女強人。他這個人就給我這印象,搭著家裡頭我父親這點事,我母親婚姻的不幸福,導致得我也有一種想法,既離了,就絕對不再找,夠了。

定:那您一直就一個人?

李:啊,就跟著這老大。我為什麼說是女強人呢,我自己也覺得,我事業心特強。老二是1958年時候生的,正是大煉鋼鐵的時候麼。那時候我正在天壇醫院,苦戰九晝夜呀,奪取北京市紅旗醫院,我們就黑夜白天干,孩子我根本就不管了,扔給我母親。我母親一人弄不了那麼多呀,那時候我那老大也不大,又得餵奶,又這個那個的事多,就請了一個保姆,是個老太太,她反正就看著這個孩子吧,帶著孩子滿世界走,外頭玩去。正好建北京站的時候,那兒也是個公共場所,她老帶著孩子在那兒看,可能那年小兒麻痺流行,這孩子就傳上了。等我媽給我打電話時,說你快回來吧,這孩子怎麼這樣了,那就第八天了。我一看家裡電話催得急,就跟人事科長說,我真得請假了。我回去一看,哎喲壞了,這孩子會不會是小兒麻痺呀,我抱起就跑啊,一下子我就跑到同仁(醫院),到同仁告訴說救不了,他呼吸麻痺了,說咱們這兒沒這個設備,得趕緊上市兒童醫院五一病房,那兒有鐵肺(人工呼吸器),新建的,你到那兒才能救他。我說喲我怎麼走啊,我就趕緊往我們衛生局打了個電話,我們人事科長就派了唯一的一輛車,就是吉普,開著吉普就來了,送到市兒童醫院,這孩子這麼著算得救了,但是就落下毛病,四肢全癱,嘀裡噹啷全動不了。

我那罪可受大了,成天抱著他,我一個皮大衣,裡兒都抱他給抱碎了。拿這大衣圍著這孩子,抱著哪兒都去,天津、長春。後來一點兒一點兒地,連給他用各種的療法,四肢恢復了三肢,剩了一肢,就是那腿。

二兒子上了初中,學校找我談了,說你這孩子功課倍兒棒,是個上學的坯子,但是有一樣,他就是高中畢業,大學也不要,那時候殘疾人不要,那我怎麼辦呢,我吃糠咽菜我也願意供他上大學,但是人家不要哇。後來我就找了衛生局,反正我這點事,崇文區衛生局都清楚,我工作也是兢兢業業挺努力的,我那榮譽證書,先進呀,一撂一撂的,要不然人家那麼照顧我,說上天津,給你報銷錢,說上長春,叫你去。我就找了衛生局,我說你看我這老二,我說我誰都不賴,就賴我這當媽的不稱職,我終身的遺憾就是我對不起他,你們得想辦法。你們得給他碗飯吃呀,給他找個師傅吧,他站著還不行,還得給他找個坐著的事。醫院裡哪件事是坐著的呢,都得站著,你說你當個內科大夫,你得有那學問呀。最後說,上口腔科吧,叫他學做牙,就在我們醫院,口腔科,做牙。他自己連鑽帶學,現在是牙科技師,還行。

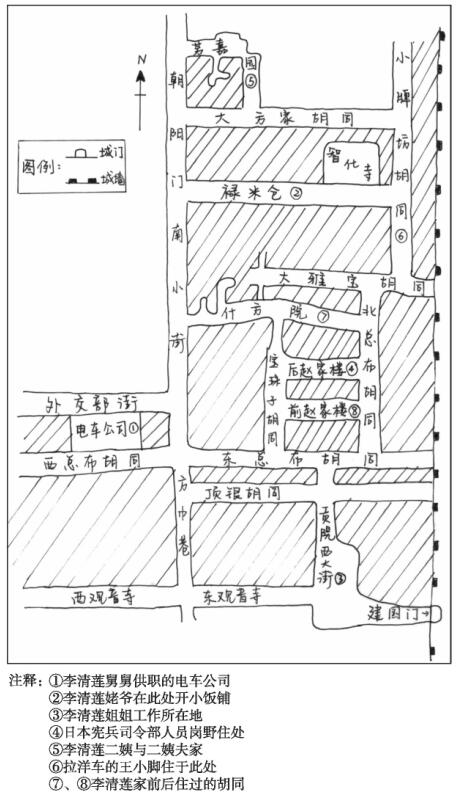

附圖:李清蓮所述居住地點與活動區域圖