陳:我父親是1907年生的。我們家的文化都不淺,讀私塾啊。我父親也是讀私塾,但是還讀高小,也讀公立學校。我父親,打咱中國有電話,他是第一代電話員,那是考的,他們第一夥都是考,16歲就考電話局了。他是職員,兼在工會裡管賬。我父親一進電話局就組建電話南局,是北京的第一個電話局注136,在廣渠門附近。北京西單這兒是二局。他到武漢去過,上武漢成立電話局,又上天津成立電話局,在這個過程中慢慢就步入正軌了。解放前我們家有電話,我們家那號是2000號,我父親在電話局是8000號,你要是打8再加3個零是我父親接,你要是打2再加3個零就是我們家接。後來一解放,我媽是第一代的街道主任,那時候好幾個胡同才用一個電話,我父親在電話局嘛,就把這電話給了地段當了公用電話了。

我父親特別愛吹笛子,在全電話局都是特別有名。他跟單二叔(指單士元)他們都是把兄弟,一個笛子一個簫,就讓你聽著感覺特別舒服。他一吹簫我們家孩子都特老實,淘氣的都不淘氣就聽著。

定:您媽媽是什麼地方人?

陳:我媽也是北京人。我姥爺他們家住到現在的蠟庫胡同。這兒是納福胡同吧,這兒一小胡同就是蠟庫胡同,現在是山西一個礦務局的駐京辦事處。拆了那房子,就蓋了一個駐京辦事處。就那房子,他們100多年一直住在那兒。他們是個大家,我姥姥是滿人,我姥爺不是滿人。我姥爺姓趙。反正姥姥家規矩特大,我現在說不上來。我姥姥是大腳,我們家沒有裹小腳的,包括我姑姑。裹小腳都是南城裹小腳,北城都不裹小腳。

我姥爺他們家的人都特別聰明,也都是唸書的人。我姥爺是哥兒三個,有一個弟弟丟了,好像就是念完書自己找完工作就跟家裡失去聯繫了。

我媽不是1909年生的麼,學生運動(指五四運動)不是1919年麼,她就十幾歲了,那時候是都不讓小孩唸書,她就上紅樓那兒唸書去了,我們家離那兒特近。我舅舅淘氣,就為了讓我媽看著他去,結果我媽學習倒比我舅舅好,我媽從來沒掉過前三名,她高小畢業。

我姥爺呢,按現在說就好像是搞移植水稻的。就是幫著南朝鮮的樸先生,樸先生不知道叫什麼,他兒子叫樸興夏,我們(一九)八幾年還到南朝鮮找過,也沒找著。樸先生在南朝鮮有一個媳婦兒,在丹東還有一媳婦兒。樸先生往南朝鮮大面積種植水稻的時候,他不是得來回跑麼,後來把丹東這媳婦兒休了,留了一個小姑娘,叫阿妹,就把這阿妹由我姥姥看著。樸先生看我姥姥這人特別實在,針線活兒做得也好,後來他到南朝鮮,就把我姥姥、姥爺帶過去了,他覺得我姥姥、姥爺特別可靠。樸先生他們不是子女特別多嘛,他是一個大家族,挺大的一個大家族,哥們兒挺多的。我姥姥在他們那兒給他們管了3年半不到四年的家。我媽到朝鮮是16歲,就教他們孩子漢語,後來不能老挨那兒待著呀,我媽到了19歲,就該回來了,不回來怕嫁不出去了。所以我舅舅是留日的留學生。要不怎麼「三反」的時候也整他呀?

我媽33歲我姥爺死的。我大哥一歲多吧,我姥姥死的,我沒見過姥姥。

定:您父親和您母親是人家介紹的還是因為是街坊?

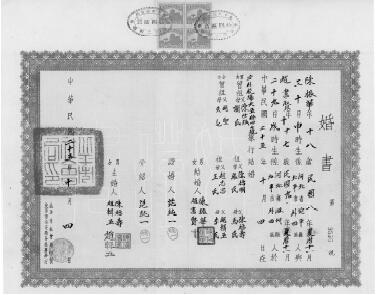

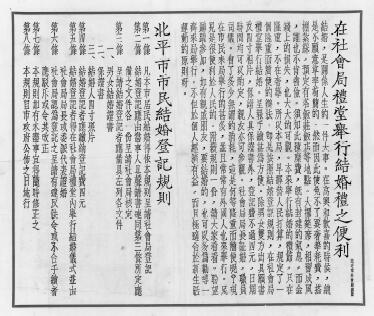

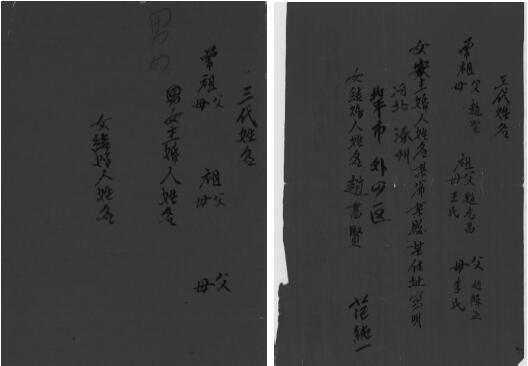

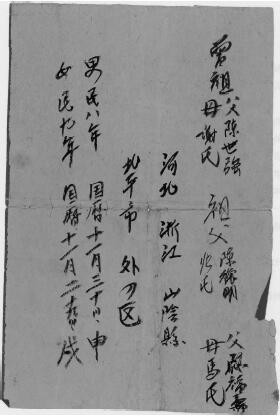

附圖一:20世紀30、40年代北平市民的婚書

結婚證(婚書)

印花稅票

附於婚書後的說明

手寫婚帖

陳:別人給介紹的。我媽有婚書,那婚書還挺好的,還有印花稅(參見本文附圖一)哪,現在保存這樣東西的人也挺少的吧?沒給您帶來。訂了婚吧,得給我爺爺守孝,守了3年,完了才嫁過去。我媽結婚的時候呢,我奶奶不讓我大媽進家,我媽跪著說:「媽您讓我嫂子回來吧,我們姐兒倆沒見過面。」 我奶奶為什麼對我媽特別好呢,我媽這人從來不多說話,但是都做在禮節上,所以我媽跟誰關係都不錯,跟我這幾個嫂子的關係也特別不錯。

我媽不到二十四結的婚,1933年生的我大哥。我母親生了11個孩子,我是第11個。

定:你媽媽後來是做什麼呀?

陳:就是家庭婦女呀。我們家子女多。我媽那人特別勤快,一到大白菜下來了就做泡菜,做打糕,原來我們家都做打糕吃。在我印象當中我覺得我媽特會做,什麼都會。因為我們家是一大家,甭管我姑姑他們家還是我姥姥他們家。

我媽跟我姑姑說話聲音都特別輕,就姐兒倆悄悄地說。我媽跟我姑姑說話的時候,比如說:「二姐您上我們家。」從來不這麼說,都說:「姐姐您哪天家去呀?」所以我現在跟我大姑子說話也是這樣:「姐姐您哪天家去呀,您想吃什麼我給您做。」所以我兩個大姑子挑不出我毛病來。我們家曾經評過全國的「六好家庭」,1959年到1961年評了3年。

我們家住過的地方挺多的,那時候我們家可能住在水道子注137,就是崇文門外三里河,現在拆了。為什麼搬到水道子呢,就是我父親在電話南局。我大哥在那兒生的。我奶奶可能是死到那兒了。後來住過納福胡同,景山東街的三眼井注138,三眼井工程,現在成保護區了,我們家就住那兒,就是納福胡同。生我就在納福胡同。這間房現在還留著。這我都沒說過,我們院北房3間不是還有個耳房麼,南房不是二房東麼,他瞧見一個穿紅衣服的小孩兒,鑽到地底下去了,他就刨地三尺,那時候的人都迷信哪,那耳房就沒有人租,後來我們家是孩子越來越多了,5個男孩,房東就非得讓我媽住那兒去,說是五虎將,鎮著這房子,從我們家一進去,這院兒還就是挺安靜的。我們對門兒那鄭大爺鄭二爺那都是老公(即太監),他們有一妹妹,我們叫鄭奶奶,鄭奶奶說,我就願意跟你媽在一塊兒,跟你媽在一塊兒我心裡踏實,不害怕,你們家有五虎將。

那地方拉三輪的多呀,拉排子車的多呀,但是搖煤球什麼的,都是供宮裡用的。像吉安所,知道吉安所吧?在三眼井那邊,就是停靈的地方,宮裡什麼人死了就到吉安所。現在那條街還特別窮呢。司禮監,就是司禮死人的事兒。其實司禮監胡同特別小,大概不到50米吧。椅子胡同就是一個椅子形兒,這個胡同裡沒有什麼唸書的人,平民特別多,都是撿爛紙、拉三輪的。有時候居委會他們就讓我給講胡同的歷史去。

我父親死我媽一個眼淚都沒掉,我16歲啊,我姑姑勸她哭一聲別這麼憋屈著,我媽說我不能哭,我一哭我這精神就崩潰了,這一幫孩子我怎麼帶啊。

定:您父親當時什麼病?

陳:「困難時期」注139他不是老浮腫嗎,浮腫以後就老是肝不好,到1966年9月16號他就肝硬化死了。「文化大革命」剛開始。

我母親哪,一個是老家庭出來的,再一個我受老的家庭教育比較多,所以我們母女倆跟一般的母女倆不一樣,所有的事我都隨著我母親,我從來不跟她說個「不」,這是一個。再有一個呢,我每天都要跟她聊天兒,天天都聊天兒,天天都沒有重樣兒的。我為什麼知道這麼多老北京的事兒呢,就是跟她聊天聊出來的。

我媽的想法比較新,她說哪個媳婦兒她都不跟著,怕他們之間產生矛盾,所以我就一直跟著我媽過,我很少出差去。比如開會到外邊去了,我老得找點茬兒不出去。我媽可以到各家去給他們看孩子做飯,但是一有病一感冒,我媽有哮喘病啊,就給我送來。要細說都有很多矛盾,但我覺得都不成為矛盾,我媽是我的我就應該管,只要為我媽幹什麼都應該,我就這想法。我1996年調整機構因為有病就下來了,下來沒兩個月我就想自強自立,我就做牛肉賣,其他的時間我就跟我媽聊天兒,我也是有意識的,覺得她年歲大了,我想知道點什麼事兒。她想不起來我還問,這事兒怎麼回事兒呀,那事兒怎麼回事兒呀。我母親90多歲死的,到現在我轉不過來這感情。