——司文琴口述

時 間:2000年7月25日

地 點:北京和平裡北街磚角樓南裡某號樓

訪談者:定宜莊、王碩

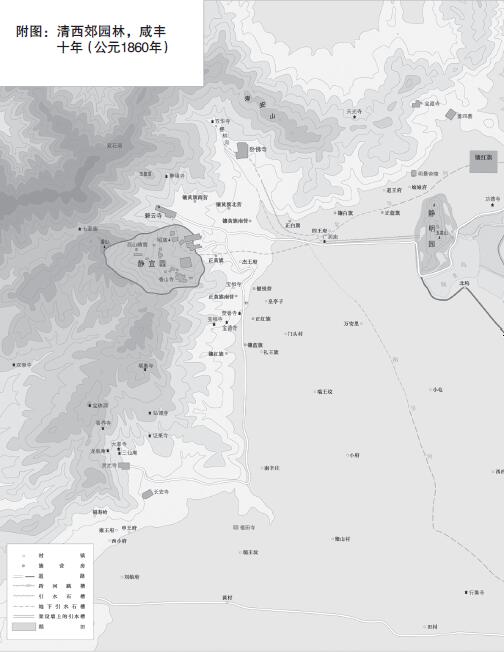

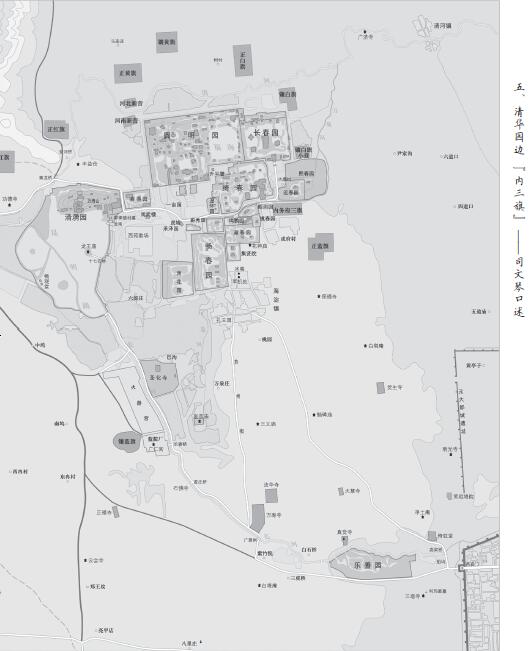

[訪談者按]清代在西郊海澱一帶修建皇家園林自康熙朝始。那時的海澱,用康熙帝的話來說,是一處「沃野平疇,澄波遠岫,綺合繡錯」注77之所在。有清一代,這裡既是以「五園三山」為主體的皇家園林區,更是紫禁城外的又一處皇宮,朝儀之盛甚至超過皇城。圓明園周圍的八旗駐防,就主要是為護衛這些皇家園林而設,經過幾朝經營,最後形成「外三營」(即圓明園八旗、外火器營和健銳營)的格局,與京師八旗共同構成一個整體,是京師八旗不可分割的部分。

「外三營」之一的圓明園護軍營,是雍正二年(1724年)從京師八旗護軍中抽調一部分,再加上部分八旗閒散人員組成的,額兵5700餘人,雍正十年(1732年)又設內務府三旗護軍營,額兵三百。注78皇帝駐園來往,從城內到園,沿途都由他們負責保衛。為安置這些營兵,清廷在環繞圓明園的周圍,為他們建造房屋一萬間,另為包衣三旗兵丁造房504間,其具體方位如下。

圓明園護軍營居住方位

左翼四旗:

鑲黃旗營房,坐落樹村西邊。

正白旗營房,坐落樹村東邊。

鑲白旗大營房,坐落長春園東北,即水磨。小營房,坐落長春園東。

正藍旗營房,坐落海澱東邊保福寺。

右翼四旗:

正黃旗營房,坐落肖家河北。

正紅旗營房,坐落安河橋北。

鑲紅旗營房,坐落靜明園東北。

鑲藍旗營房,坐落藍靛廠西邊。

圓明園內務府三旗營房,坐落陳府村東、水磨前邊。注79

司女士就是這裡提到的「圓明園內務府三旗」的後裔,他們的營房位置,即上述「陳府村東、水磨前邊」,恰在今天清華大學的校園之內。清廷在這裡為內三旗人即上述「包衣三旗兵丁」共造房504間,司女士一家的房子,應當就在其中了。

這些內三旗人的後代,在清華大學建校之後,便轉而成為清華大學的職員與校工,至少到我訪問司女士的時候,這些人在清華校園仍有蹤跡可尋,但我翻閱了幾部清華大學校史,對此卻從來不置一詞。如今清華的教授與學子,是否還會有人記得這個校園昔日的歷史,是否還會有人過問一下這裡曾經居住過的老住戶呢?

與下面還要提到的藍靛廠外火器營相比,圓明園護軍營的旗人在辛亥革命以後的變化更大一些。趙書在《北京城區滿族生活瑣記》一文中提到:「以圓明園八旗為例,民國初年這裡有正戶旗人4171戶,其中正黃旗為500戶。1949年北京市民政局在這裡進行調查時,有滿族39戶、蒙古族16戶,共計55戶,僅等於當時的總戶數的11%。在這55戶人家中有3家是地主,其餘大部分是警察。因為圓明園八旗在1860年以後,許多人被分到城裡當差,清廷滅亡後轉成了維持地面的警察,算是一個穩定的職業,所以沒有離開營房。沒有穩定職業的人家只有外遷或外逃……1953年市民政局到此調查時,還有許多滿族人家中供著祖宗板子、索倫桿子、媽媽口袋和家譜,但離開正黃旗的人,都不說自己是正黃旗的人了……」注80可資參考。

對於外三營旗人,我曾做過多年的田野調查與口述,其中有關旗人婦女的成果早已收入《最後的記憶——十六名旗人婦女的口述歷史》與《曾經滄海:20世紀滿族婦女敘事》等著作之中,唯司文琴女士這篇尚未發表過。

司女士已經去世多年了。當年我是通過她的兒媳王碩找到她的。2000年夏,正在美國攻讀博士學位的王碩女士來京找我,她也對滿族婦女的歷史與生活深感興趣,並以此作為自己的博士論文選題。談話間她提到自己的婆母即司文琴女士也是滿族,而她因為多年生活在海外,對婆母一家之事並不清楚,於是約我一起去司女士家,做了這個訪談。我後來因搬家等原因將這次訪談的部分錄音丟失,好在王碩留有一份副本,輾轉從美國寄來與我,特在這裡向她表示感謝。

司文琴(以下簡稱司):我是1919年生的,現在八十一了,週歲。我父親死得早,要是老父親活著,那皇家的,宮內的一切,都知道。那時我也小,也沒有時間來說這些個事。

定:您生的時候皇上還沒從宮裡出來吧?他是1924年出來的。

司:正是,小宣統登基。他坐了三年呢,是吧?

我們是鑲黃旗。聽老人講,咱們都是關東來的,進關的,可是不知道什麼年什麼代。來了就跑馬佔地。為什麼姓司呀,說原來是姓史,不好聽,皇上給改了就姓司。

我爺爺呀,昨兒我也想了半天,還真不知道。因為我爺爺死得早。我太太呀,太太,明白嗎?

定:旗人管奶奶叫太太。

司:我太太27歲就守寡,我有一個大爺,一個叔叔,我父親老二,她就守著這仨孩子。那陣不都是守節嘛,27歲。她娘家姓史,是漢人還是漢軍也不知道。也在北京住,不知道在什麼地方。我小時候倒還見過她,我太太的嫂子什麼的也常來,大腳,都是大腳。反正那時候生活不好,人就顯得老,我太太73歲死的。我那陣十四五吧。

定:那她靠什麼生活呢?

司:不知道,慢慢地反正哥兒仨就大了。我父親那陣說就是當差,那時生活還成,都是皇上給糧食,每月發錢糧,還發老米。那陣不是都吃老米嘛,就跟現在共產黨時候一樣,有生活,共產制。後來有一年北京還賣過老米,黃的,吃過一陣子,好吃,一說老米老米的,就想起那陣兒皇上給的了。我父親在宮內幹了不少年,每天從住的地方到宮內幹活,晚上再回來。每天都在那兒吃飯。我們在駱駝廠租了一間房,就在東華門門市部胡同,我就是在那兒生的。我父親不是上朝,當官的才叫上朝,他就是勞動,按現在說就是轎夫,抬轎子的。鑾儀衛注81,懂嗎?要不說小皇上我父親都抬過。等小皇上一登基,坐到寶座上,文武大臣一給拜,直哭,我父親就覺得哎呀,這哭不好,不吉利。要不三年就……

後來摧殘(推翻)清政府,就不行了。連皇上都沒有了,我們那陣挺困難,我上頭兩個哥哥一個姐姐,四個孩子。我父親從宮裡出來沒有職業了,生活當然就差了,在北京住也沒有生活呀,我們就搬到鄉下去了。鄉下有三個旗,那三旗都是一個旗,注82現在說是一個村了是吧,那地方就叫三旗,在藍旗營的北邊,成府街那邊,已經讓清華大學給佔了。不是西三旗,西三旗現在還有呢。我父親他們祖傳的有兩份祖產,一份就是三旗這房子,皇上家給的呀,得錢糧給的三間房,自己的,獨門獨院。這事我父親倒跟我說過,說大爺家有六間房,說不清怎麼給他的錢糧。原來好像是沒有我父親的,我父親也挺勇敢的,就跟那頭兒說,頭兒說那好,就讓他騎馬射箭,看他那騎馬射箭不錯,給了他三間房。注83在那之前三旗的房是別人住著。我們就搬三旗那兒去了,不是就不花房錢麼,我那陣才3歲,我是從那兒長起來的。

還有一份祖產是墳地,在立水橋注84,就從亞運村直接往北,不遠,我還真去過。老墳地是沙土地,有土圍脖,有祖墳,沒有碑。有人給照應著,墳前墳後有閒著的地,人家就種。不算看墳,就是地由他種。是漢人。不交糧食,就是他的。解放前後還有呢。我那姑姑什麼的,年年去上墳,後來可能都給平了。

定:您3歲以前住在宮邊上,您父親講不講宮裡的事?

司:講那陣我也小啊。由我父親說,那宮裡的事他都一清二楚。紫禁城裡多少間房,哪兒哪兒他都知道。

定:您3歲是1922年,把宣統皇上趕出宮去是1924年。你們搬到三旗的時候皇上還沒出宮呢?

司:出宮了,因為我父親沒差了,所以就回鄉下了。

定:你們管這兒叫鄉下?

司:就是城外頭啊,那就是鄉下。

定:您能說出三旗的位置在哪兒嗎?

司:三旗人就都集中住在清華里邊兒。清華正門一進去有一條河,就在河的南邊。都是一排一排的房,一排一個院兒。後來有的年久失修,倒塌了,就不整齊了。我們去的時候住的都還是旗人,都是老住戶,我們老司家原來也有一戶住在那兒,就是八姥姥家。那邊的人跟城裡的人就有些個不一樣,你聽說過沒有?旗人跟旗人也不一樣,有八旗的人,有咱們這鑲黃正黃正白的三旗的人。注85就說八旗人太貧,就是又生活不好吧,事兒還特多,什麼挑個鼻子挑個眼啦,這個不對那個不對,特不像咱們一般的旗人那樣。有時候跟人說話,就說你看這八旗的人就這麼貧。到底是怎麼個貧呢,也不知道,咱們也沒跟這些人打過交道。這姑娘都不願意給八旗的人,我們這家子沒有跟他們結婚的,都是給自己這鑲黃正黃正白的三旗。要說生活水平,八旗和三旗差不多,那時候都沒有正經的事。我那姑爺家是蒙古族,一直就在藍靛廠,火器營,也是一個滿族的地方,聽他們說話跟我們沒什麼不一樣,就是說是蒙古族。注86

那陣兒生活不太好,挺困難的。後來我大一點兒了,就知道(三旗人)哪家都在清華大學工作,男的一人工作養著幾個人,什麼球場了,什麼學生宿舍,搞衛生的,送水送茶的,都是這些。我那兩個哥哥後來在木料組管管東西,每天上班,下班回來,每月開工資,那時才掙16塊錢,這都還是不錯的了。也有老太太給人家當保姆,不一定是旗人,也有外邊的人。可是旗人挺多的。所以我們在清華那邊本家多,親戚多,你看姓司的,都是我們本家。現在有十幾家吧。我們這些人家在清華都有好幾代了,至少三代。現在又都要把他們往外趕。因為現在從外邊雇民工特別便宜。

三旗裡邊就有一家是種地的,他那三間房跟清華隔一條河,那時有兩個院子的房子倒塌了,那兒能種地,還能打挺好的糧。他那二姑爺是七間房注87的農民,漢人。到時候來給他種,到時候來給他收。

司文琴之女(以下簡稱女):老太太說的這三旗我知道,就在清華里頭,(一九)五幾年六幾年,清華擴充過一次,就把他們擴充到清華園裡頭去了,後來清華把他們拆遷出來,拆遷到藍旗營,就在藍旗營車站北邊,一大排平房,一個小院一個小院的。現在第二次拆遷,又把他們弄到西三旗注88去了。

司:藍旗營原來就叫藍旗營,有原來的居民,後來又遷進三旗的人,是這麼回事。(從清華)搬出來以後,可能是給的三間北房,兩間西房,一個院兒。那時候都是一個一個的院兒,按咱們說就是一排房。我們後來跟我父親搬到什方院,三旗那三間房就是我哥哥住著了。一直到現在。清華佔了三旗,把他們挪到藍旗營,清華又佔了藍旗營,又把他們挪到西三旗。

女:老太太后來可能都沒去過,我去過,因為我舅舅還在那兒住。這份三旗的祖產,本來應該是我們7個人的,這次老太太就簽字放棄,給我二舅的侄女兒了。

司:我們就棄權了。 我大爺他也拿過錢糧,那陣不知道他做什麼,我大爺學的是廚房(廚師),反正後來他是廚子。不是宮裡頭的,就是一般的廚師。

定:他當過旗兵嗎?

司:……不能沒當過吧,沒當過怎麼有房子呢,他有六間房。我們有三間,比我們家多一份。

定:你們家原來在宮裡的時候您大爺沒跟你們住一塊兒?

司:那陣都單過了,結婚以後哥兒仨就沒在一塊兒住了。大爺活了七十多吧,腿不好,後來人家給介紹的,到山海關那邊工作去了,到那兒也不知怎麼了,下車時候把磕膝蓋摔壞了,後來走道兒就有點瘸。後來我那個大媽死了,是喘病,老在炕上,死時歲數可能不大,留下倆孩子,一個閨女一個兒子,我那個姐姐也就十二三,我這太太帶著。我太太后來就跟著這個大爺了,跟著他在城裡頭住,在家幹點家務。大爺一直就沒再娶。

王碩:您大媽去世時為什麼您大爺沒再娶呢? 司:他也想娶呢,那孩子什麼的,一直就沒娶。

定:您大爺住哪兒?

司:那我倒記不住了,其實我去過。後來不是沒有我大爺了麼,他們也住到三旗了,就是河邊上那排房。我叔在北京考的警官學校,後來調到山東。帶著我那個嬸媽,就在那兒落戶了。

我大媽可能是旗人。那時候漢人不願給旗人做妻子,嫌旗人事兒多,禮兒多,太麻煩。按現在來說,咱們旗人就是貧。 定:您說的貧是什麼意思?

司:愛說,還有生男育女,什麼都講究規矩,這個不行那個不行。那陣兒旗人有了孩子沒有送出去學技術的,捨不得,就都沒有技術。

定:這旗人怎麼那麼疼孩子?

司:也不知道學什麼,像人家外地人來了就學徒。北京人學技術的很少。把南方人叫豆皮子,注89好像比咱們聰明似的,就都管他們叫豆皮子。人家外地來的特能吃苦。

女:對這點我體會特深。比如我那兩個舅舅,就沒技術,家裡也沒想讓他們學點什麼,什麼都不學,生活特貧困,只好到跑馬廠給人牽馬去,給外國人家裡烤麵包。這種意識代代往下傳。

司:我母親也是旗人,娘家就在北京,我姥姥姥爺就這麼一個。不過聽人這麼說,我母親還不是這個姥姥生的,是請的,就是抱的。後來長大了。我這姥爺橫是(即北京話「也許」之義)也就吃點錢糧,沒有技術沒有工作,就成天游手好閒。我母親不識字,她十三四歲、十四五歲就跟我這姥姥,娘兒倆就指著這做活兒掙錢,生活。那陣兒都穿大褂,中式大褂,一天做一個大褂還做一個套褲,套褲就是褲腿兒,它到這兒(指大腿)是一個馬蹄形,用帶繫在腰上,干力氣活兒的,穿褲子不方便,穿套褲,這屁股那兒不就隨便了麼,這叫套褲,都是男的穿的。倆人一塊兒一天就做一套,夠苦的。

定:給誰做呀?

司:給外人做。人家給錢哪。

定:她嫁給您父親以後還做活兒嗎?

司:不做了,就是看孩子做飯,弄這些個家務就夠嗆了,就是做也是給自己的孩子們做。那時候穿衣服穿鞋都得自己做呀,哪兒像現在都買呀。6個孩子,空不了。我從14歲就學這針線活兒。好像到我年輕時做的就都是時興樣兒了,什麼大褂了,褲子了。沒人穿那套褲,那是賣力氣的人穿的,為的是方便,家裡哪兒有做那個的。我倆哥哥都穿大褂呀,都得自個兒裁自個兒做,釘紐襻兒,那兩道縫兒都得縫直了。後來有了侄子我還給做呢,做那小衣裳。我自個兒的衣裳也都是自個兒做,哪兒能去外頭做去?做鞋,跟著街坊姐妹,今兒個出這麼個樣子,明兒個出那麼個樣子,比賽似的。你做得好我還要比你做得好。這大褂都沿邊兒,沿什麼韭菜邊兒,緄邊兒。

定:您沿邊用緞子還是普通的布沿呢?

司:用緞子。我也穿過沿緞子邊兒的衣裳,自個兒做的。

定:沿兩道邊兒三道邊兒?

司:一道。有的是盤扣,有的就是直的,釘紐襻兒。繡花我不會,我從來就沒學過那扎花,人說扎花挺簡單的。

定:那時候北京好多婦女都做挑花,您沒做過?

司:挑花我沒做過,補花我做過,給國外做的。這麼一塊硬紗,還有兩塊方的,做那麼一套3塊多錢,可是特別細,最快怎麼也得3天。這個紗四面沿邊兒,先把邊兒做好了,裡頭是一個大天鵝,後頭跟著倆小天鵝,還有草,特別細。那,沒有電燈,就在煤油燈底下做。我那陣也是做那個,掙錢哪。那個村裡好多人都做這個。好像是成府那兒有那麼一個組織,人家攬了這活兒發給大夥兒,然後再算賬。現在也沒有了。

定:三旗裡面幹這個的多嗎?

司:不少,都是姑娘。

定:媳婦為什麼不干呢?

司:不是不幹,是沒有那時間干。再說這活兒是細活,你不安心不好好做給人做壞了不成。

定:一群小姑娘在一塊兒。

司:也有二十多的,有個姓徐的就二十多了,不結婚。那時候旗人的姑娘都結婚晚,反正就是挑唄。不合適。也考慮給不給旗人,因為怕給那外地人給帶走,帶到老家去。

定:怕離開北京城?

司:也不是,為什麼呢?怕到老家受罪,到老家就種地呀。城裡人哪兒會這個呀,所以外姓人、外地人不給。就怕帶走。

我這點文化呀,也真不容易。那陣我們家就挨著清華大學,學生自己辦了一個平民夜校,我們就跟你六姨兒(指自己六妹),那時也就七八歲,每天晚上5點到6點都上那兒上學去。那麼樣兒學的。學的那點倒真有用。我14歲搬到什方院,就沒機會學了。

我跟著父親搬到什方院這兒來的時候我十四,待了幾年呢,就有十六七了。那兒有人把房租給了一個德國人,年輕的兩口子,有倆孩子,一個12歲的姑娘,一個3歲的男孩子。那個女的,她父母在東北有個大營造廠,他們在咱們中國掙老多錢了,她的生活,她父母完全給她,什麼都給她弄了。她的愛人,這個男的,在輔仁大學教學,化學系。男的中國話不好,女的中國話特好,女的管我父親叫老司,不是在一院住嘛,她瞅我出來進去的,她就跟老司說,你是不是讓你這閨女幫我們點兒,每天他們要開車進城送姑娘上學,這3歲的孩子沒人管,就讓我在他們進城的時候照顧照顧,有點小小不言的針線活兒,給做做。她挺喜歡我的還是,按外國人的給,一月給我24塊錢。

女:結果是我姥爺給您介紹到那兒去,您比他還掙得多呢。

司:啊,比你姥爺還多了,你姥爺才掙10塊。過年過節的還多給。她跟我挺好的,這孩子才3歲不是,慢慢兒地跟我更好,我母親在下邊有兩間房住,這孩子到那兒呀就管我母親叫奶奶,管我父親叫爺爺,那兒吃什麼他就吃。我待了幾年呢,到二十四我結婚,她捨不得,可也沒辦法。我結婚時他們還送我100塊錢,讓我買東西。我結婚以後,那個女的知道我有了小孩兒了,還去看過我。

定:您學德文了嗎?

司:眼前兒的說話能知道點兒,那陣兒我腦子還聰明,都知道一些個。後來剛解放時候,不就是給那外國人都弄到山東、河北去了?把咱們國內的外國人都給弄去了。他們也走了,打那兒就沒音信了。現在他們都早沒了,這姑娘那陣十二,現在都該四十了注90,我們還真打聽過一回,沒打聽著。

王碩:您掙的20多塊錢都是給家裡?

司:都給了。要不說那陣就是傻,什麼思想也沒有。要是現在,掙五千自個兒花三千吧,那陣就不懂。要我說,一直到結婚都沒這想法。有時候我們街坊在一塊兒,都20多歲,人家都買這個那的,我也搭著忙著,也沒有那想法。什麼也不知道,不知道自個兒有什麼私心。我兩個弟弟也是,掙錢不會自個兒去胡花去。後來我自個兒也想,那時候的人跟現在比,可是差遠了。這陣兒這人多聰明呀。

王碩:那這聰明是好是不好呀?

司:反正有好的一方面也有不好的一方面是吧,啊?我這實心眼兒。

我24歲結婚,到我結婚時就沒有那旗人漢人了。國民黨時代一說旗人瞧不起,說你沒有知識沒有能力的,就指著皇上吃糧食拿錢。那陣兒咱旗人都不敢說,甚至填表都不填滿族。我結婚到這兒,孩子們人家是漢族,都是北京生的。

女:我們家不是旗人,我爸爸不是旗人。

司:我自己的滿族是前幾年改的,就是為了給孫子改。底下那一代為了上學都報滿族,加10分嘛。其實改什麼也無所謂。

王碩:您24歲才結婚有沒有要掙錢養家的關係呀?

司:我自己沒有那個想法。我父母也不能那樣,老讓我幹活掙錢。

王碩:實際是不是耽誤了?

司:也不能算耽誤。我那老愛人(指丈夫)前面那個妻子,是我出五服的叔伯姐姐。我不知道她比我大多少歲,她是肺結核死的。

王碩:她怎麼嫁給漢人了?

司:也是有幾家街坊,跟我們這老二嬸(指丈夫前妻之母)挺熟悉的,瞅這小伙子挺好。

女:這些個旗人,他們敗了以後都特別窮了。她(指司,即其母)嫁給我爸爸不是?她的妹妹、姐姐都嫁給農村的了。就窮得那樣。

定:什麼時候知道他有5個孩子的?

司:那是早知道了。我一進門就那麼多事,您想,5個孩子,還一外甥,還一侄兒,也在這兒,一天做飯就夠嗆了,再(加上)洗。

定:都您一人做?

司:她那姐姐(指前夫留下的大女兒)不是十二麼,能幫我點,真正的事兒也幫不了。要不說我這命真是大,累也沒累死,也沒得傳染病。這不是該著嗎。

定:您這輩子付出的也挺多的。

司:嗨,也仗著年輕。什麼時候都夠累的,大盆大盆地洗衣服。她父親那陣兒包點活兒,(一九)五幾年的時候給那個蘇聯人裝修,他(指蘇聯人)是北大的教師,我小時候他經常來,這外國人中國話說得好,中國字他不認得,我那老愛人得一筆一筆地跟他說,工錢多少錢哪,料錢多少錢哪,然後匯總,我得幫著,算。他不能寫,我也是瞎寫。原來是我大兒子幫著弄,但我這老愛人脾氣也不好,他弄得對就對,有點什麼就急赤白臉。這孩子挺怵頭的,最後就說,得了,你幫著我點兒吧。

女:這些事我都不知道。我們家原來房子比較多,一個大院吧,18間房都是我們家,就在北京站。我姥姥一直跟我們生活在一起。

司:我12個孩子。一人至少生一個,全擱這兒。大姑娘(生孩子)沒用我,因為她有姥姥婆,人家幫著。二閨女結了婚,第一個外孫子,早晨送過來,晚上下班再接走,到有老二了,大的就上學了,還是這樣,早晨送來,晚上接走。到三姑娘結婚正是我剛生小兒子有病的時候,她在紡織廠,三班倒,生一閨女,我先伺候月子,56天她上班,把孩子又擱家了,我那陣兒也挺發愁的,我自己的孩子吃自己的奶,這孩子還得喂,喂得好喂不好啊。發愁,慢慢適應著吧。她這閨女兩歲多了,她告訴(我):「媽,我又懷孕了,那我做了吧。」我說別價,做了好了不好了的,不能做。「不能做您弄得了嗎?」我說這大的不是也快走了麼,大了。這就生第二個,生個男孩子,我說要不是我,這個就沒了。接茬兒這就弄著個老二。老二剛3歲,四閨女又生的這個外孫子。這仨,一人比一人大3歲。

定:您這輩子沒工作過?

司:工作啦。我沒文化也沒別的條件,就在街道上,1960年吧,給我找了一個托兒所,在一個工廠的大院兒裡,我,還找了倆阿姨。我們4個人吧,反正我負責,開會呀,收入賬呀,都是我。工人抱著孩子來,下班抱走。家長都(叫)「司老師」,跟我好著呢。我心軟,這孩子都不大,哪個哭我就抱抱,別的阿姨就說司老師您真那什麼,您還老抱著?您就不能多歇會兒?我說瞅著這,誰不都是自個兒的孩子誰疼呀。後來不是這姑娘(指自己的繼女)要生孩子嘛,沒法兒干了,你說是姑娘要緊還是外頭要緊呢?尤其這姑娘又不是我自個兒生的。我說得了,甭干了,就家裡看孩子了。後來人家那負責人、園長,家裡找我多少次,說司老師,去吧您,我沒法去呀。人家都說司老師司老師,您要干幾年怎麼也算退休了,我也沒辦法,我到現在也沒有退休(待遇),不就為這些孩子嘛。可是你說怎麼著?孩子都跟我好,不單姑娘好,姑爺也都跟我好。姑娘、姑爺、兒子、媳婦,都孝順,就是孫子、孫女、外孫子,沒有一個跟我不好的,都尊重我。一大家子熱鬧著呢。我現在挺知足,雖然過去受過好多挫折,累,現在得了,挺好,這就值了,我挺滿足的。

王碩:特厚道啊,誰也不埋怨。

司:我有兩個弟弟一個妹妹。我妹妹結婚都三十二了,她身體不好。她走得也早,五十四就走了,留下倆孩子。那就解放了,她一直工作,原來是在印刷廠,東單有一個永興印刷廠。後來又到朝陽區法院,也肯幹著哩,一直到死。她身體不好,得過肺結核,後來在通州療養,治好了,完了結婚懷孕又難產,又剖腹產生了一個男孩子,那就別要了吧,還想要第二胎,結果還得剖腹產,剖腹產兩次。後來血壓高,那天掃除,擦著擦著腦溢血,就這麼樣。

女:還不敢告訴您呢,知道從小您給帶大的。

司:對。我比她大12歲,她起小身體軟弱,離不開我,斷奶時候都是我給她做吃的,買吃的,穿什麼都是我給她做,也是那陣興什麼就給她做什麼。後來我結婚,她也不斷地進城來,挺要強的。我倆弟弟也都實誠著呢,那我就結婚了,1949年以前,通過街坊介紹他倆到石景山發電廠,他們沒有文化呀,去了也就做這勞動的活兒,從那兒勞動,小弟弟到組織部長,後來到石景山發電廠廠長,大弟弟是官廳水庫的廠長。你說多不容易。後來都是離休。現在就我一個弟弟了,一年總得來看我一次,帶東西,吃的、茶葉,走的時候還老給我錢,我說別給我錢,我錢夠花的,我花不著錢,他說:「不價,您抽煙、玩牌,我一月拿一千七呢。」他什麼都跟我說。到現在還是姐姐、姐姐,老是叫得親。人特好,誰都照顧著。

那多少年前了,我們在什方院住的那陣兒,我父親訂了一份《實報》注91,知道嗎?我昨天還想呢,想看看那報紙,那比現在這報可好,現在這晚報除了廣告,就是這個網什麼,我都不懂,看它幹嗎?不瞧。那《實報》我父親天天看,天天兒地。沒有電燈,就煤油燈,天天地看。你別看他唸書少,他文化還挺行,有個字不認識他都給你講,這個字是怎麼寫怎麼念怎麼講,從那報紙上也能認不少字。我也跟著天天就看《實報》,《實報》連載的小說,有一湖北人,能說著呢。

定:您還記得那小說叫什麼名嗎?

司:沒事時想也許還能想起來。也不是小說,就是這湖北人叫王什麼雨,他那愛人叫林清啊還是什麼,他們兩人天南地北地聊,想聊什麼就聊什麼。這60年了,別的小說就沒怎麼看。

定:晚上都幹嗎呀?

司:有耳機子的那個,礦石收音機注92,聽那個,聽京劇呀。

定:您愛聽京劇嗎?

司:愛聽也沒真聽過,60多年也沒進那戲園子去過。哪兒有那時間呢,也就是聽耳機子,現在看看電視。你看那三頻道、五頻道,有時我就一人看,他們誰都不愛看,都不看,說不懂,你說怎麼會不懂呢?這京劇才是真功夫呢。

女:她還會唱呢。

司:就是聽的。