郭:我中學就上了一年多,在廠橋,女子職業學校注153。我們那會兒上課啊,不是淨是唸書,還學做飯,有烹飪課,有美術課,有縫紉課。我的堂姐姐,就是我大爺的閨女,就是那兒上的學,裁的那呢子大衣可好了。她畢業了我沒畢業,我就上了一年,也是交不起學費了,不上了。

20世紀40年代初河北省立北平女子職業學校的女學生

那時候是日本時期,我就在錫拉胡同的齒科醫院注154,在那兒當衛生員。擦地,刷杯子,幹這個,13歲吧。反正也掙不了多少錢,就能減少家裡的負擔。我哥哥那會兒就上西郊,土木工程學校,那個學校那時候不要錢,吃混合面窩頭,只許吃,不許拿。他偷著拿一個,裝兜裡出來,告訴說我渾身都哆嗦,給家裡拿回一個窩頭。然後日本投降,我就結婚了。

定:您結婚的時候多大?

郭:可以說我週歲是15歲,虛歲17歲。我是1944年結婚。

定:您老頭兒比您大多少?

郭:大4歲。那會兒我媽跟我爸都不同意,連我哥哥都不同意,說他們家孩子太多,10個孩子,老太太又不工作,就指著老頭一人生活,你什麼都不會幹,你到那兒你受罪。

定:那您呢?

郭:我當然同意啦,我們是自由戀愛呀。他和我哥哥是中學同學,後來他不上學了,但是還是好朋友。每到休息,他都到我們家來,這麼著我們倆人認識的。我喜歡他什麼呢?能幹。到我們家來了,不管是什麼活兒,都願意幫著干,打水呀,添火呀,收拾爐子,什麼都幫著干,我們家電燈壞了,都是他的事兒,他還會做滑車的冰刀,用鐵做,鐵活兒呀。什麼都吃還,什麼都好吃好吃,我真覺得這人不錯。

我這個愛人啊,特別特別孝順,不管是對他自己的父母還是我的父母,都特別好。我父親老躺著,血液不流通,不是有猴指甲麼,他拿豆腐給他悶,悶完了拿鉗子給他鉸。還買栗子給我父親剝了吃。

結婚的時候還一個笑話兒。我母親到他們家看他去,那是還沒結婚以前,等於是瞭解瞭解他們家的情況。去了看著還不錯,3間房,那房子也不錯,中間兒是客廳,這邊是老頭老太太住,那邊是孩子們住。正好他那個小妹妹,還不是最小的那個,是倒數第二個妹妹剛生下來不久。他們家是一個大炕,炕上有一個櫃格子,就是擱被臥的櫃子,因為孩子多嘛,就把孩子擱那裡頭藏著,怕我媽看見,還有那麼點兒的小孩,更不樂意了。我愛人說:「哎呀,她真乖,沒哭,一哭更露餡啦。」(眾笑)還這麼一段兒。

我結婚以後他媽還生哪!又生了一個,最後我們倆一塊兒坐月子(眾笑),合著他最小的這個妹妹比我大兒子還小呢。他們家10個孩子,他是老三,上邊倆姐姐,中間是6個男孩子,最後兩個妹妹。他等於是男孩子裡頭老大。所以他也得持重,他就頂樑柱似的。

我們這個老太太呀,可能說啦,她什麼她都會,可是她就不幹,都是她大姐二姐干。大姐是管賬,管細活兒,二姐呢,是洗衣裳、納底子。人家養10個孩子,人家不動針線。開始是跟妯娌們在一塊兒有婆婆,家裡還不錯,有用人做,有做活兒的,也有做飯的,所以她什麼事兒都不幹。也是玩牌。我說你們都不懂,她打清水兒的,什麼叫清水兒的呢?就是早上起來不吃不喝就打下去,不像我們打麻將,什麼事兒都沒了,消遣,她不是。

我結婚以後呢,就是家庭主婦啊。(她的)大閨女二閨女都不管了,都是我的事兒了。做飯、洗衣裳、看孩子,全活兒。第一年冬天,到三十晚上了還給他們做呢,做棉襖。其實在家我也沒做過,她會招呼啊,她會教。她生了孩子她也不管,我也得抱著啊,小姑子那時候才一歲半。

定:我發覺那時候當女的比當男的容易多了。

郭:對。要不他們說喲,做飯多麻煩啊,我說有什麼麻煩啊,我什麼日子都過過,好日子我也過過,出去有車,人力車。

定:那是什麼時候?

郭:解放前,我們老頭兒辦廠的時候,拉車的不是就為拉人,是為拉機器。開始時候是人力,後來改為三輪,我出去我也可以坐啊。後來他把他師哥介紹到協和去接他的班,雖然說不算協和的人了,可是協和有活兒呢他還過去幹,單給他錢,我們家也用不著買冰箱,老給人家修,修好了試幾天。拉走了又來了,又修。

我結婚以後沒工作,1948年生我那大兒子。後來我想學會計,學了一年,在西城立信會計學校,這個學校現在可能還有呢,完了又是生孩子,就沒去。我那個表妹人家就學完了,人家就找到了工作,人家就上班了。我就放下了。我生了6個孩子。

北京基督教女青年會大門(蘇柏玉攝於2015年)

我是什麼時候啊?1956年我在青年會學的繡花。青年會那會兒辦班,有縫紉班,有機繡班,我就參加了機繡。為什麼我參加機繡呢?我的大伯母、我的姑姑、我的媽媽,都會繡花。那會兒的大家閨秀必須得學這個,必須得學點繡花呀,畫畫呀,琴棋書畫,這些,要這個譜。我媽是手繡,蘇繡,雕空的,我不知道她是在哪兒學的。反正我記事以後她就不繡了。我姑姑和我大伯母是機繡,說是有一個俄國老太太,跟她學的。那會兒都是用絨線,線坯子,我看她們繡的牡丹啊,真好看。所以我喜歡這個。

我1956年在青年會學完了,1957年老頭不是就成右派了嗎?不是就給我們降工資了嗎?孩子小我出不去啊,還得做飯,還得看孩子,我就拿活兒在家裡做。開始拿的是小孩的小圍嘴兒,有一小兜兒,白的,藍邊,做和平鴿。後來做枕套。1958年我們就入合作社了,就是自己拿自己的機器,集中到一個地方,什麼叫合作社呀?合作嘛。我開始入的是第三繡花社注155,在一個同事家裡,她有一間房,有六七個人,人家也不要電錢,也不要房錢水錢,那就叫入社了,有收發員給我們送活兒。開始就做汗衫的領子,後來1958年就在南河沿租了一個3間房的廠房,把大夥兒的機器都拉了去,就集中了。自己的機器,廠子的料,廠子的線,那會兒都是計件兒,一個月你做多少活兒,給你算多少錢。做一個領子比如說是5分錢、6分錢,那麼算。後來我們在東直門裡弄了一個院子,就把南河沿這個房退了,那時候就算大集體了。最後(一九)六幾年就把機器給我們折算了,你要是還要你的機器,那你拿回去,你要是不要你的機器了,那你的機器合多少錢,給你折錢拿回去,等於就是全民的了。我那會兒拿過去的那機器啊,是美國的名牌,勝佳的,是我姑姑的機器。得了,就按國產機器價,140塊錢,我記得特別清楚,其實我那機器,300塊錢不止。

(看郭女士的機繡作品)

定:您怎麼做得這麼漂亮啊?

郭淑惠的機繡作品(定宜莊攝於2005年)

郭:就是手、腳、眼睛要一致。我現在做不了了,手啊,跟不上這機器。

定:您當時做這麼一個領子能掙多少錢?

郭:最早的時候這紗領子賣給他們是50塊錢,手工也就是5塊錢,給你5塊錢就了不得了,那會兒。

定:您做這一個領子5塊錢,那得做多少天啊?

郭:就這領子啊?我至少至少得做3天。最少了,一天8小時得做3天。因為你做完了以後還得雕空,雕空了以後還得拉網,最難的就是這雕空拉網兒的領子,特別細這活兒。再就是補花比較難。還沒「反修」的時候我們給蘇聯做絲絨的大桌布,旁邊帶穗的,緞子上頭補絨,出口的那個。後來「反修」了,跟蘇聯鬧翻了,不出口了。

我記得計件那會兒,我這工資都沒超過30塊錢,一天8小時。最後這廠子定了級了,給固定工資了,我50塊錢工資,最高的了。那也有定額,你一天要完成多少,都有數的。那會兒我們都拚命幹,中午都不休息,吃了飯趕緊就剪線頭,下繃子,上繃子。那會兒還限電,動不動就停電,我們都是用電動縫紉機啊,停電我們就沒法兒干了,那也不走,挨那兒等著,什麼時候來電什麼時候干。那時候我們哪兒有什麼獎金哪,什麼都沒有。

(一九)五幾年那會兒評先進,爭紅旗,我在那兒可以說技術是數一數二的,可是評先進老沒我的名兒。後來車間主任把我叫到一邊,說我跟你說,憑你的技術,憑你的工作態度,各方面都夠先進,可是你愛人是資本家,所以就不能樹你為先進。我說我不在乎這先進不先進,我該怎麼幹還怎麼幹,沒有我的名兒我也好好幹,這是我的工作。所以這個車間主任,一直到現在我們都有聯繫,這人挺好的。他現在出不來了,我們經常去看他。反正這麼多年在廠子裡頭,我現在老同事還挺多呢。

在郭淑惠個人畫展開幕式上與李濱(左二)、

李南(左一)及本書作者(左四)的合影

1973年我頸椎骨刺,就病退了。到(一九)八幾年廠子又聘我回去,是剛才我說的車間主任介紹我去的,他在關東店的補花廠,說設計室缺人,想做點出口的樣品,而且想教學生,我去了兩年。在那兒做領帶啊,領子啊,還有好多東西呢。他那兒有萬能機,就是不用你推,它自個兒能自動擺針,是電動的,不是電腦。後來我們廠子再沒有手工做的了,全是用電腦。電腦就是一個帶子傳送,這兒一個機頭,把布鋪到上頭,它這傳送帶一轉,這兒就出了一溜兒,特別粗!現在你看是手工活兒,都貴。

定:您說那時候的人都怎麼過來的?

郭:反正人啊,就是工具。我現在還拿不到1000塊錢,我徒弟拿的比我都多。不過每月900多塊錢我也夠了。我這錢不是用來過日子,我的錢都是交學費,買書買本、裱畫、買鏡框。過日子根本用不著我掏錢,閨女一箱一箱的東西,拿來;兒子,一袋一袋的面,拿來。這個房是小兒子的,他就為了讓我能住北房,他搬到我原來(那套東西向的房)去了,孝順。

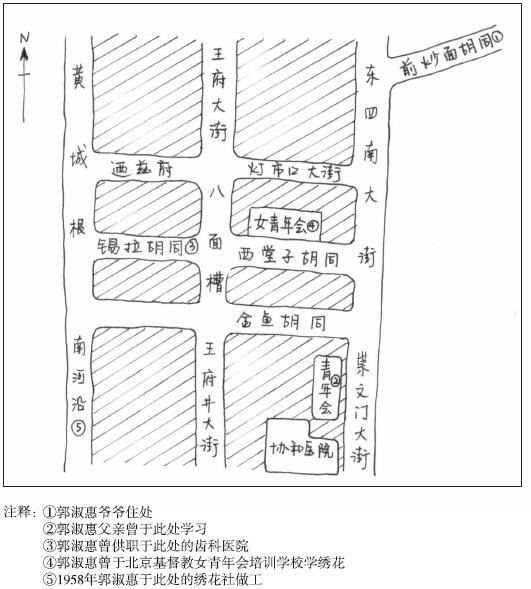

附圖:郭淑惠所述居住地點與活動區域圖